第0回

その気になった客を逃さないフォーム設計術

現実の店舗や窓口では、目の前にいるお客が困っていればすぐにわかるし、同じトラブルが重なれば問題が起きないように施策をとる。しかし、ウェブサイトを作っているときにはお客は目の前にいないし、公開後にお客の対応をするのはウェブサーバーやスクリプトという機械だ。そのため、現実の商売では当然のように行っている接客ができない、いや忘れてしまってはいないだろうか?

今木 智隆(株式会社ビービット)

ウェブサイトの「ユーザビリティー」という言葉は、当たり前のように耳にする機会が増えてきた。しかし、その知名度の広まりとは裏腹に、「何をどうすれば成果に結びつくのか」「実践に落とし込むにはどうしたらよいのか」について具体的に取り上げられることは少ないようだ。

この連載では、主に「会員登録による顧客獲得を行う企業サイト」をモデルとして、想定される次のようなユーザーの行動ステップごとに、具体的なウェブサイトのユーザビリティー向上策について解説する。

- サイトへの流入

- サイト内での情報収集(閲覧)

- 会員登録・申し込み

これらの各ステップについて、それぞれ対応すべき事項があるが、今回はその中でも、「比較的短期間の改善が可能」であり、「それが会員登録の達成率(サイトの成果)に直結しやすい」という理由から、会員登録・申し込みフォームの部分を扱う。ビービットが繰り返し行ってきたユーザビリティーテストの知見を元に、改善に向けてのポイントを解説する。

ウェブサイトは 「セルフサービスメディア」

具体的なフォームの設計へ移る前に、なぜウェブサイトにおいてユーザビリティーが重要なのかを説明したい。

たとえば、旅行代理店に旅行やチケットを申し込む、あるいは銀行で口座開設の手続きを行うという状況を考えてみよう。

店頭でこのような契約・申し込みに関する書類を記載するときには、どうしても記入につまずくことがある。しかし、旅行代理店や銀行ではその場に担当者がいて対応してくれるため、問題なく申し込みを完了できることがほとんどである。

しかし、ウェブサイトのフォームを通じて会員登録や申し込みなどを行う場合、このような「人による個別対応」が不可能である。そのため、登録や申し込みに当たって、フォームへの入力をスムーズに行うことができなかったユーザーは、容易にサイトから離脱してしまうのである。

せっかく「登録しよう」「申し込んでみよう」と思ってくれたユーザー(顧客)を取り逃がしてしまうことは、企業にとって大きな損失である。担当者も受付係も存在しないウェブサイトだからこそ、ユーザーが迷うことなく登録を完遂できるように、最大限の注意を払って設計を行うことが重要となる。

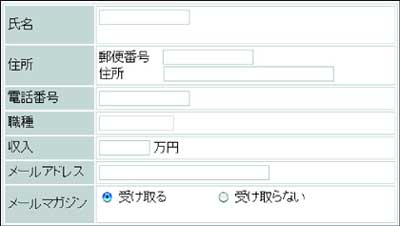

では、フォーム入力の完遂率を向上させるための具体的なポイントはどういうものがあるのだろうか。まずは、サンプルフォームを見てもらいたい(図1)。このフォームには、いくつもの「ユーザーを離脱させる要素」が含まれているが、おわかりだろうか?