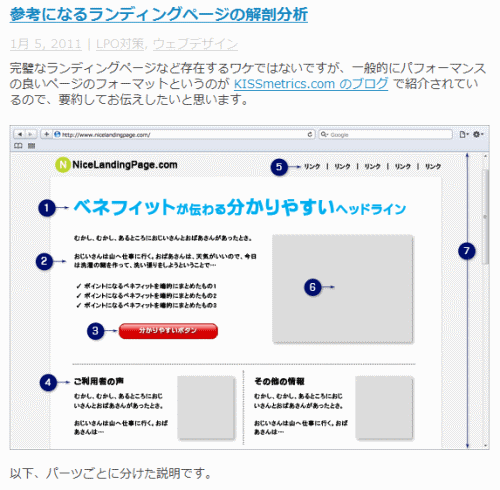

- コンバージョン率の高いランディングページの基本7ポイント

わかりやすい (LPOコンサルティング)コンバージョン率の高いランディングページとは、どんな作りなのだろうか。この記事では、海外サイトの情報を素に、パフォーマンスの高いランディングページの基本となる型を解説している。

ポイントは以下の7つ。

- ヘッドライン

- 本文

- ボタン

- 信用

- メニュー

- イメージ

- Above the fold

最終的にはスプリットテストによってサイトデザインを洗練していくのが好ましいが、まずは出だしとなる基本デザインとしてランディングページ作成の参考にしたい。

日本語で読めるSEO/SEM情報

- 検索エンジンがランキングを決定する仕組み

絶対読みたい (天照SEO)検索エンジンは、無数にあるウェブページのなかから検索キーワードに対して最適だと判断する結果を返している。では、どういった情報をもとに判断しているのだろうか。この記事では、そうした検索エンジンが順位を決定する基準をわかりやすく解説している。

「SEO」の定義はさまざまであるが、少なくとも「検索エンジンの裏をかいて上位表示を狙うテクニック」でないことは確かだ。しかしSEOにのめり込んでくると、検索エンジンのアルゴリズムをどうにかして見破って短期間での上位表示を達成したくなってくる。

こちらの記事では次のようにSEOを定義している。

「検索キーワードに対して、より良さそうなWEBページ」と検索エンジンに判断してもらうために、WEBページのコンテンツを改善したりリンクを上記のような形で構築していく工夫をすること。この記事を読めば、SEO初級者は強引にランキングを上げることがSEOではないことが理解できるだろうし、SEO上級者は初心に返ってSEOの本来の目的を再考するきっかけになるだろう。

- 「グーグルがページ速度を順位決定に使い始めた」の勘違い

正しく理解できてる? (SEMリサーチ)グーグルは、ページの表示速度を順位決定アルゴリズムに組み込んでいる。しかしこれを正しく理解していない人が少なからずいるようだ。

まず、ページスピードが考慮されるのはGoogle.comの英語検索に限定される。そしてほんの数%の検索にしか影響がない程度の重要度だ。もっと広範囲での実験が試験的に行われている可能性は否定できないが、今のところそういった報告はなさそうだ。

このあたりの事情を、SEMリサーチの渡辺隆広氏が詳しく解説している。事実を正しく理解して、SEO業者の「

ページ速度の上昇によって順位が上昇する

」という誘い文句にひっかからないように十分注意してほしい。もちろん、記事で渡辺氏も述べているように、ページの読み込み速度を向上させることはユーザーにとって良いことなので、ユーザビリティ向上のためにスピードアップには取り組んでほしい。

- 100個のアクセス解析ツールのレビューを一挙に公開

ダウンロードする (リアルアクセス解析)リアルアクセス解析の小川氏が、過去3年間にレビューした100種類のアクセス分析ツールのレポートを公開している。無料にもかかわらず、380ページという書籍にできるくらいの大ボリュームだ(PDFまたはWord形式でダウンロード)。運営するサイトに活用できるツールがあるかチェックしてみよう。

- Bing日本版公式ブログがBingドメインで登場

情報源 (The Bing JP Blog / Bing日本版公式ブログ)Bing日本が、bing.comドメイン名で公式ブログをオープンした。もちろん日本語だ。

これまでは、WordPressが無料で提供するブログを使用し、wordpress.comのサブドメイン名で運用していた。なぜ自社のドメイン名で運用しないか不思議に思っていたのだが、やはり公式ブログは独自のドメイン名を使ったほうがしっくりくる。

日本における検索エンジンシェアの巻き返しを図るためにも、今後の有益なコンテンツを期待したい。