AI時代のマーケティングにおける主要なトレンドと、Metaの戦略が語られた「Meta Festival Japan 2025」。この記事ではイベントでの発表内容をもとに、これからのデジタル広告で押さえておきたい重要なポイントと、Metaの最新動向について解説する。

Meta 日本法人 Facebook Japan 代表取締役 味澤 将宏 氏

今やソーシャルメディアは、新たな「発見」をするためのチャネル

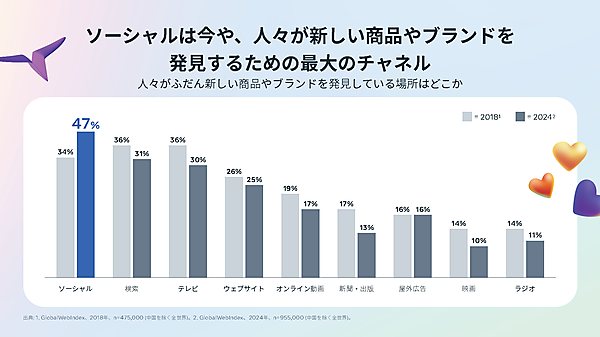

かつて情報発見の主役は「検索エンジン」であったが、現在では「ソーシャルメディア」が、その役割を大きく拡大している。ある調査によると、ソーシャルメディアを情報発見のプラットフォームとして利用する人は約47%に達したと報告されている。

企業の広告投資額においても、ソーシャルメディアへの投資が検索エンジンを上回る状況だ。検索エンジンとソーシャルメディア、両チャネルを組み合わせることで、大きな相乗効果が期待できるだろう。

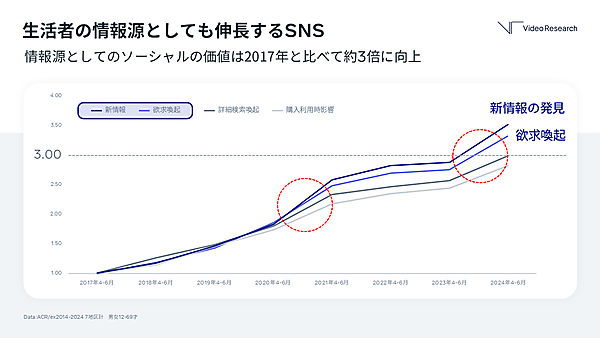

ビデオリサーチの生活者データACR/exによると、SNSが「新情報の発見」「欲求の喚起」「検索(情報収集)を促す」「購入意欲が湧く」「実際に購入する」といった全プロセスで重要性が増していることが明らかになった。特に2024年以降、顕著に上昇しており、これはAIによるレコメンドエンジンの進化が、ユーザーが求める情報と一致しているためだと分析される。

AI時代のマーケティングには「パーソナライゼーション」と「クリエイティブ」が重要

(左から)Facebook Japan 稲垣 智文 氏、ボストンコンサルティンググループ合同会社 黒川 あやか 氏、株式会社ビデオリサーチ 吉田 正寛 氏、Facebook Japan 岩崎 譲二 氏

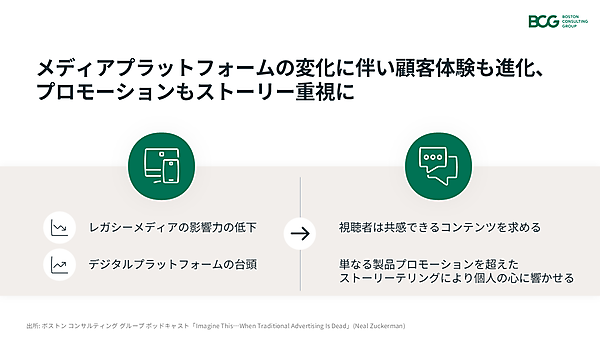

メディアの利用変化は、それだけではない。情報過多のデジタル時代では、生活者は自ら情報をフィルタリングし、興味のあるコンテンツを深掘りする傾向にある。

また、日本では広告への好感度が全体的に低下しているという懸念すべきデータも提示された。コロナ禍以降、メディア接触の増加に伴い、広告への嫌悪感が増したと考えられる。しかし同時に、情報収集を自ら積極的に行う人の割合は増加しているという。

要するに、生活者は与えられたコンテンツを受動的に視聴するのではなく、「自分が共感できるコンテンツ」を自ら選択して、能動的に視聴しているのだ。広告においても、製品を単に宣伝するだけでは効果が薄く、製品の背景にあるストーリーや、個人の感情に訴えかける内容が求められるだろう。従来のマス広告のような一律で一方通行の手法では、生活者が求めるコミュニケーションと乖離してしまう。

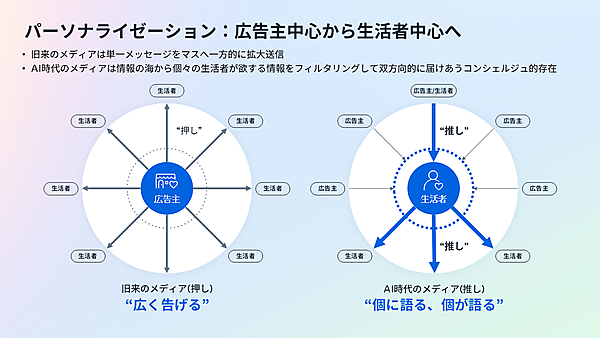

そこで重要になってくるのが「パーソナライゼーション」である。ボストン コンサルティング グループによると、経営課題としても極めて重要な要素であり、今後5年間で、パーソナライゼーションできなかった企業から、成功した企業へ2兆ドルもの収益が推移するとも予測されている。パーソナライズされたキャッチコピーの広告配信で、売上と注文数が2倍以上になった小売業者の例も挙げられた。

広告への好感度が低下していても、決して機能しなくなったわけではない。その広告手法に問題があって、適切にコミュニケーションが取れていないだけなのだ。広告収入がなければ、プラットフォームや広告主の企業だけでなく、生活者にとっても不便を被る可能性がある。適切な広告を配信することは、社会課題のひとつだと警鐘が鳴らされた。

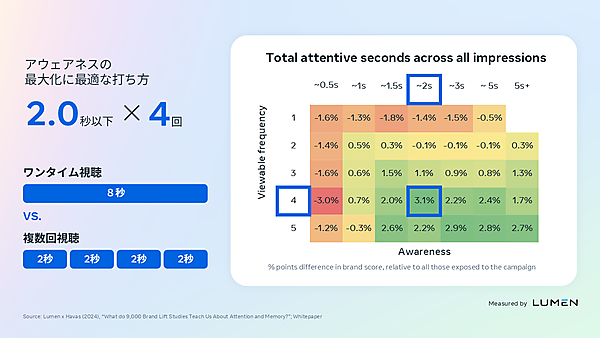

Metaが調査した広告の視聴時間に関するデータでは、高齢層の広告認知には最低4.2秒必要であるのに対し、Z世代を中心とした若年層ではわずか1.4秒の視聴だけで、十分な広告認知が発生することがわかった。人間の情報処理のスピードが格段に上がっているのだろう。

ただし短時間の視聴であっても、視聴回数を増やすことでキャンペーンの認知度が最大化されることが明らかになった。最も効果があったのは、広告を「2秒以下で、4回見せること」だったという。

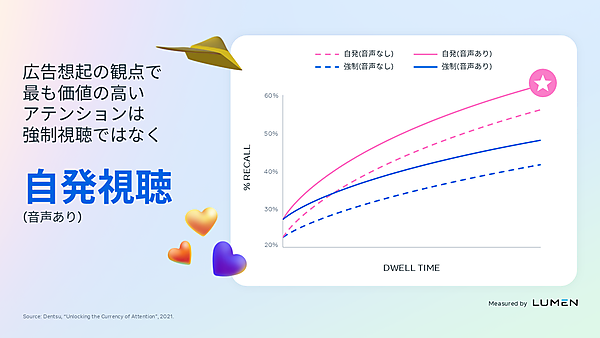

コンテンツの視聴時間と広告想起率の関係では、「強制的な視聴」よりも「自発的な視聴」のほうが、広告想起率が高い。また10秒間の強制視聴した場合と、たった数秒間の自発的視聴では効果に大差がないこともわかった。このことから、生活者に自分ごとと思ってもらえるような、自発的な視聴を促すクリエイティブの作成が極めて重要だと言える。

AI時代においては、クリエイティブはもはや単なる素材ではなく、「ターゲティング手法そのものである」とも述べられた。AIによって、そのクリエイティブを最も好む生活者を自動的に探し出すことが可能になったからだ。

広告で成功するためのMetaの3原則

生活者に嫌われず、自分ごとと思ってもらえる広告とするためには、どうすべきか。 Metaは、企業・ブランドが成功するための3つの原則を挙げた:

Originate from culture(文化からキャンペーンを構築する):オーディエンスとなる人々の文化、価値観、行動様式を深く理解し、それに根差したコンテンツを作成すること。

Collaborete with culture(文化と協働する):「1.Originate from culture」で得られたインサイトをもとに、それと一致するクリエイターらと協力すること。

Create at the speed of culture(文化のスピードで創造する):ターゲットの心に響くような価値あるコンテンツをスピード感をもって作成し、そのクリエイティブを通じて、企業・ブランドのメッセージを届けること。

具体的な例を挙げよう。たとえば某ファストフード店は、ターゲットであるZ世代の文化を徹底的に調査し、彼らにとって「ノスタルジア」が重要な要素であることがわかった。というのも、Z世代の子ども時代には、すでにそのファストフード店が存在していたからである。そういった背景を踏まえ、懐かしさを覚えるような広告コンテンツを作成したところ、Z世代の共感を呼んだ。その結果、キャンペーン期間中に4,200万人以上の人々にリーチし、4週間で宣伝していたメニューが完売したという。

AIを駆使したクリエイティブワークの3つのプロセス

最良のクリエイティブを作成する際にも、AIの活用が不可欠である。AIを駆使したクリエイティブワークのプロセスは、大きく次の3段階で構成される。

プロセス1. Illumination(AIによる洞察)

まずAIに、過去の広告キャンペーンの仕様やテキストデータなどを読み込ませ、何が効果的であったかを教えてもらおう。たとえば、次のような項目だ:

フォーマット:動画と静止画のどちらがより効果的だったか?といった、パフォーマンスの高いクリエイティブフォーマットを特定する。

背景画像:どの背景画像が最適な設定かを提案してもらう。たとえば、コーヒーブランドの広告は、室内よりも屋外の背景のほうが効果的である。

コピーライティング:割引の提示や製品価値の強調など、ユーザーの行動を最も促すのは、どういったコピーなのかを特定する。

感情と動機付け:特定の感情(幸福、ノスタルジーなど)がオーディエンスにどのように響くかを理解し、それに合わせたクリエイティブの方向性を示唆する。

これにより、ターゲットオーディエンスに最も響く要素を理解し、新しいキャンペーンを構築するための貴重なインサイトを得られる。

プロセス2. Ideation(AIによるアイデア出しと迅速なプロトタイピング)

インサイトに基づき、AIがブレインストーミングを支援し、アイデアを具体的な形にしていく。

現在では、プロンプトを入力するだけで画像を生成できるAIツールが多数登場している。これにより、顧客の要望や必要な変更を瞬時にビジュアル化できるため、アイデア出しの効率が飛躍的に向上している。生成された画像は、デザイナーや写真家、イラストレーターへの説明資料としても非常に有効で、具体的なイメージを共有しながらスムーズなコミュニケーションを可能にする。

プロセス3. Creation(AIによるキャンペーンの多様化)

最終段階では、AIが完成したクリエイティブアセットの多様性を高め、複数の形式やバリエーションへの変換をサポートする。AIの力を借りることで、一つのクリエイティブからさまざまなプラットフォームやオーディエンスに最適化されたアセットを効率的に生成できる。

日本はMetaにとって極めて重要な市場

ここからはMetaの最新動向について解説していく。

Metaのデイリーアクティブ利用者数は、世界で34億人に達した。これは世界のインターネット人口の約60%に相当する。AIプロダクトも急速に普及しており、「Meta AI」の月間利用者数は約10億人、AIクリエイティブツールを使用した広告主は、前四半期から30%増加した。

なかでも日本は、Metaにとって極めて重要な市場だ。Instagramの利用率とエンゲージメントは世界でトップクラスだという。最近は、短尺動画「リール」の利用が顕著で、日本の利用者のアプリ滞在時間は飛躍的に伸びている。

そういった傾向を踏まえ、Metaは新たな動画作成アプリ「Edits(エディッツ)」を2025年4月にリリースした。これはシンプルな操作で高品質な動画編集を可能にし、FacebookやInstagramへ直接投稿できるほか、そのまま他社のプラットフォームへのエクスポートも可能である。

Threadsも日本市場はもっとも高い伸び率とエンゲージメントを誇る国のひとつ。4月にはThreadsでの広告配信がグローバルで開始された。本ローンチに先駆けてテストが行われたのは日本とUSで、今後も新たな広告プロダクトのテストは、日本で行う可能性が高いという。

ソーシャルメディアが主要な発見プラットフォームとなっている今、Metaは企業と利用者がつながる機会を多く創出していく狙いだ。

MetaのAI戦略

昨年、Metaは新しいミッション「新しい“人と人とのつながり”の未来。私たちは、それを実現するテクノロジーを構築します」を発表した。これは、AIへの大規模投資を加速させることの表明でもあるだろう。

すでに過去4年間で1,000億ドル以上をAIプロダクトの研究開発に投じ、今年度も700億ドルほどをAI関連に投じる予定だ。広大なデータセンターの構築や海底ケーブルの敷設など、AIインフラへの投資も惜しまない姿勢である。

Metaは「すべての人のためのAIを構築」という理念のもと、多角的な取り組みを進めている。たとえば、次のようなものだ:

開発者向けAI:大規模言語モデル「Llama(ラマ)」をオープンソースで提供している。2023年のローンチにもかかわらず、すでに12億以上のダウンロード数を記録。またLlamaをベースに20万以上のモデルが開発されている。

消費者向けAI: Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger上で利用できるAIアシスタント「Meta AI」を提供。スタンドアロンアプリもリリースされ、日本語版もいずれ公開予定だ。

AI搭載スマートグラス:日本では未発売だが「Ray-Ban Metaグラス」にはMeta AIが搭載され、マルチモーダルで視覚、言語、音声を同時に処理できる。外国語メニューの翻訳など、見たものと音声が連携したAI体験を提供する。

次世代ARグラス「Orion」の開発: すでにプロトタイプが存在し、物理世界に複数のスクリーンを表示したり、AIが視覚情報から洞察を提供したりすることが可能になる。アイトラッキングや指先のハンドトラッキングでの操作も可能で、次世代コンピューティングプラットフォームの方向性を示している。

クリエイター向けAI:「AI Studio」では、簡単な文字入力でAIキャラクターを生成し、世界中の利用者とシェアできる。また、クリエイターのDMやストーリーズへの返信をAIが代行し、クリエイターの負担を軽減する「クリエイターAI」も発表された。

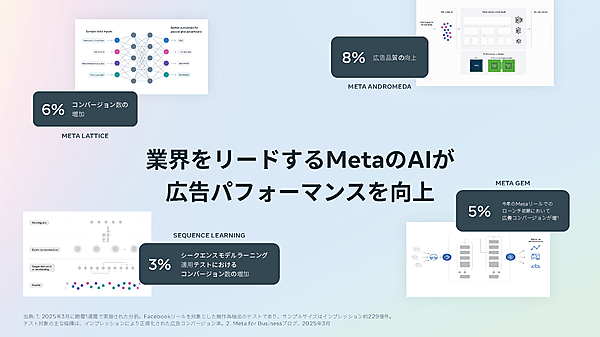

パートナー企業向けAI: 広告ソリューションやテクノロジーにAIを積極的に活用。「Advantage+」やAIを活用したクリエイティブツールは、すでに日本でも多くの広告主が活用している。リアルタイムデータを活用し、迅速に適切なオーディエンスに広告を配信しており、今後もビジネスの目標に合わせて、広告パフォーマンスを最適化するシステムを順次リリース予定だ。なおMetaプラットフォームへの広告投資は、1ドルあたり3.71ドルの還元※がある。AIへの大規模な投資を通じて、広告パフォーマンスの最大化を図っており、ROIはさらに向上しているという。

「Meta Festival Japan 2025」を通じて、AI時代のデジタルマーケティングでは「パーソナライゼーション」と「クリエイティブ」の重要性が一層高まっていることが明確になった。また広告接触は「2秒×4回」のような短時間かつ高頻度接触が効果的であるという情報は、今後の広告戦略を練るうえで重要になるだろう。今後もMetaの動向にも注目したい。