情報コンテンツの作成をやめるべきなのか?

これは、AIの普及によりコンテンツチームが抱えることになった疑問だ。

SEO業界では、クリック数の減少に関する話題が増えており、その中心にあるのがグーグルの「AIによる概要」機能だ。

多くの企業・ブランドやSEO担当者が情報収集型クエリに対するオーガニックトラフィックの急減を報告するようになり、コンテンツチームが抱えることになった疑問が、冒頭に示したものだ。

この問いに単純に「イエス」または「ノー」と回答することもできるが、それは不適切だろう。そこにはもっと根深い問題、特に「SEOのために構築されたコンテンツのモート(堀、障壁)が肥大化している」という問題が存在する。我々は「ユーザーのためだ」と自らに言い聞かせてきたが、実際のところ、その目的は常にグーグルの歓心を買うことであった。

「トラフィック」「検索順位」「売り上げ」は達成したかもしれないが、私たちもグーグルとまったく同様、腐敗に手を貸して生き延びたことになる。

この記事では、次の3つの点について掘り下げていく:

- どうしてこうなったのか?

- 何を間違えたのか?

- さらに重要なこととして、大規模言語モデル(LLM)と人工知能(AI)検索のこの新たな時代に、コンテンツチームが前へ進むにはどのような道があるだろうか?

どうしてこうなったのか?

従来のSEO戦略では、特にSaaS企業の場合は無駄を優先していた

従来の戦略は次のようなものだった。

スタートアップ企業はシリーズBの資金調達に至ると、大金を費やして、猛烈な速さでコンテンツのモート構築を進める。私が一緒に仕事をしていたコンテンツチームは、全体で毎月平均100件のブログ記事を公開し、40人~50人のライターを雇用していた。

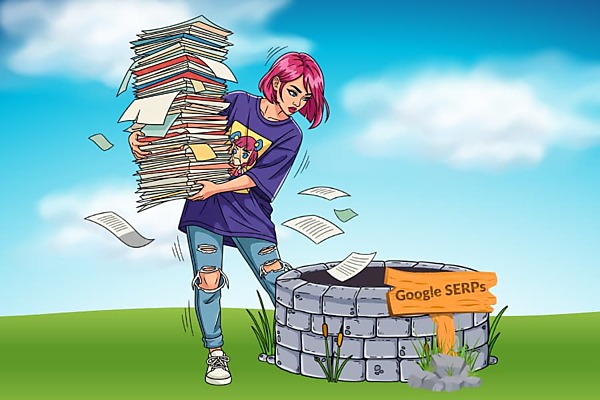

あるSaaS企業が1000件のブログ記事を公開したときには、誰もが拍手喝采した。私たちは、これをケーススタディにまとめ、この企業をビジョナリー(先見の明がある)と評した。なぜなら、そのアクションによってSERP(検索結果ページ)で圧倒的優位に立ち、膨大な量のトラフィックを獲得したからだ。

これらの企業は急速に勢力を拡大した。「自社の製品に関連するトピックかどうか」に関係なく、数週間でトピッククラスター全体をカバーするようになった。

彼らの狙いは、常にカバレッジの向上だった。正直なところ、我々はそうしたコンテンツをユーザーのためではなく、SEOのために作成していた。

グーグルがコンテンツの品質を測定する手段を一度も手にしたことはない

グーグルは「最適化」よりも「品質を優先する」と主張しているが、その逆を示す例は数え切れないほど挙げられる。

思うに、グーグルは信頼性の高い方法で品質を評価する手段を一度も手にしたことがないのではないか。代わりに、次の3つをよりどころとしていた:

- Chromeで測定されるトラフィック

- エンゲージメント

- SEO担当者が簡単に操作できる、表層的で無意味なシグナル

優れたコンテンツだけでは決して十分ではなかった。やるべきは次のようなことだった:

- 他のウェブサイトからの被リンクを構築し、オーソリティを示す

- botがページの内容を「理解」できるように、多くのエンティティを埋め込む

- 自分について良いことを言ってくれる人に報酬を支払う

- 競合他社がそうしているからという理由で、大量のサポートページを作成する

- 検索結果の上位に表示されるようにするために、競合他社と同じような小見出しにする

- ページの滞在時間を延ばすために、真の価値をページの奥深くに埋める

- 深みを犠牲にすることになっても、恣意的な文字数にこだわる

オンページSEOのために私たちがやったことは、ほとんどが不自然でユーザー体験を損なうものだった。それはまるで、底辺へと向かう際限のない争いのように感じられ、最終的にユーザーがその代償を支払うことになった。

グーグルが「品質」よりも「ブランド認知度」を優先したため、人気を得る唯一の方法は量にあった。コンテンツのクラスター膨張はそれが理由だ。

ユーザーよりSEOを優先することを奨励されていた

数年前まで、グーグルで直接的な回答を得るのは簡単ではなかった。クエリを入力すると、青いリンクが10件並ぶ検索結果ページが表示されるだけであった。

ある概念について理解しようと思えば、複数のタブを開き、いくつかのリード文に目を通し、淡々とスクロールしながら、その中のどこかに答えがあることを願うしかなかった。答えが見つからなければ、SERPに戻って質問を変えてみる必要があった。

具体的には、次のような状況だ。

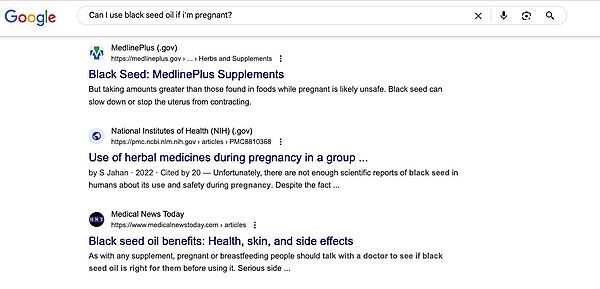

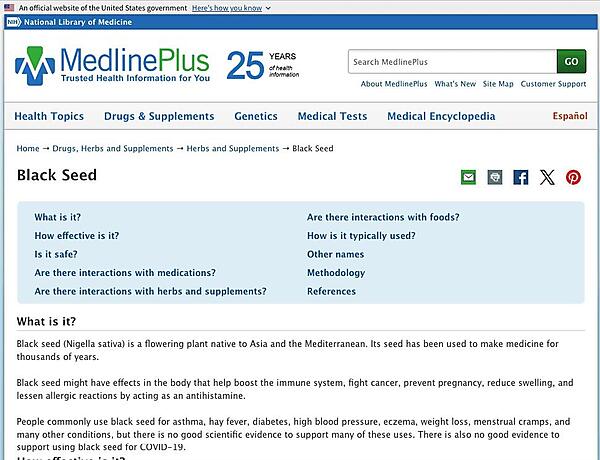

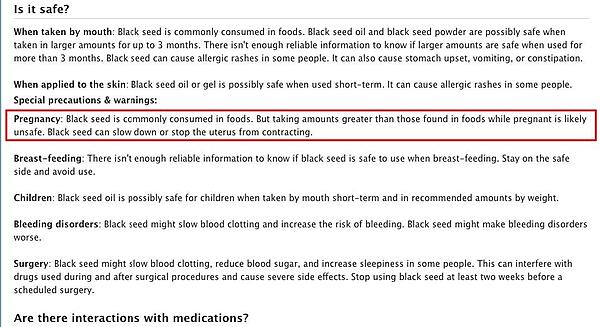

たとえば「妊娠中にブラックシードオイルを使っても大丈夫?」という検索の場合、ユーザーは簡単な答えが欲しいのに、答えを見つけるために3件の記事に目を通さなければならない。

MedlinePlusをクリックし、「Is it safe?」という見出しのセクションまでスクロールすると、最終的には小さな文字で埋もれている回答が見つかる。

情報の正確性を考慮するなら、念のため信頼できる他の情報源の記事をさらに2~3件読むことになるだろう。トム・アンソニー氏は以前のホワイトボード・フライデーの記事で、これを「検索後のブラウジング」と呼んでいた。

ユーザー体験には最初から問題があった:

- クエリを入力する

- タブを3つ~5つ開く

- [Ctrl]+[F]キーで、キーワードをページ内検索する

- 信頼できそうな情報がないか目を通す

- 別の記事でクロスチェックする

- 最適な結果が得られることを願う

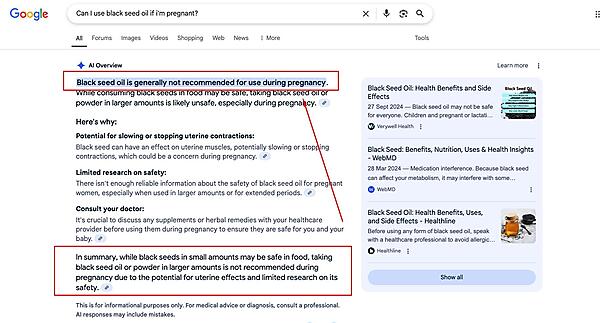

グーグルが導入した「AIによる概要」は、こうした面倒な作業を取り除いてくれる。詳細なクエリを入力すると、要約された回答が検索結果ページの最上部に表示されるようになった。

右側にWebMDやHealthlineへのリンクが載っているが、まず目が行くのは、検索意図を満たす左側の回答だ。

問題はここにある。「AIによる概要」に詳細な回答が記載されていると、検索ユーザーはその回答で目的を達成できる。クリックする理由がなくなるため、多くのウェブサイトでクリック率(CTR)が低下しているのだ。

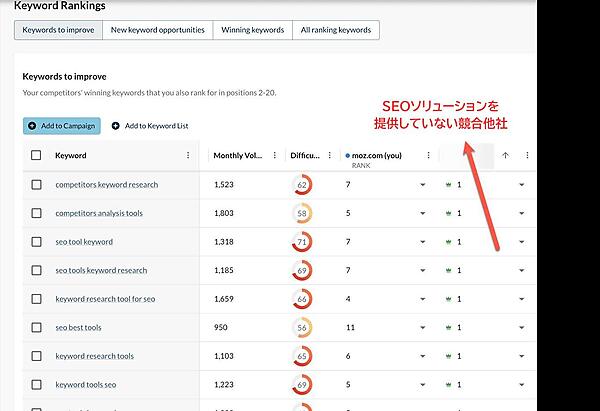

「最終目的はトラフィック」の思い込みを変える必要がある

検索結果の上位に表示されたからといって、トラフィックが増えるとは限らない。たとえば、私たち(Moz.com)は、検索ボリューム16万5000件のキーワードに対して1位に表示されるが、主に「AIによる概要」のせいで、そのページへのトラフィックが50%減少している。同様にクリック数が減少している企業は少なくない。

従来のコンテンツマーケティングは、「SERPからトラフィックを誘導する」ために構築されており、そうしたモデルでは規模を拡大するためのボリュームが必要だった。しかし、グーグルはもはやコンテンツベロシティ(コンテンツの量、公開速度)を評価しなくなった。では、私たちは今後どうすればいいのだろうか?

最初のステップは、考え方を改めることだ。その道筋を示す。

トラフィックのためにクラスターを作成するのをやめる

秘密を明かしてしまっていいだろうか?

グーグルのSERPで私が最も不満なことの1つは、「ブランドのコアサービスとはまったく無関係のコンテンツが上位に表示されること」だ。SEO関連のキーワードに対して表示される自動化ツールやメールツールを考えてみてほしい。

目標はトラフィックにあった。そして膨張したクラスターは、関連性があるかどうかに関係なく、オーソリティを高めるコンテンツモートの構築に役立った。「検索順位」が目的であって、「深く掘り下げる」動機がなかったため、ユーザーのニーズをほとんど満たすことのない浅いコンテンツになってしまった。

あるトピックをカバーしようとすると、SERPを基準にすることが多いため、グーグルの検索順位に合わせて誰もが低品質なコンテンツを作成する結果になってしまう。こうして、SERPでは型通りのコンテンツが乱立するようになった。

品質測定にエンティティの最適化を利用するのをやめる

コンテンツ最適化ツールを使っている人なら、その仕組みを知っているだろう。キーワードを入力すると、SERPでカバーされている内容に基づいてコンテンツの概要が生成される。私は、コンテンツの作成に伴うリサーチの作業を自動化できるこの部分が好きだ。

私が嫌いなのは、その次の部分だ。

コンテンツ最適化ツールに下書きをアップロードすると、次に基づいてコンテンツが評価される:

- 盛り込んだエンティティ

- エンティティの使用頻度

- 自分がカバーした内容で上位に表示される競合コンテンツの小見出し

- サイト内リンクと外部リンク

- 回答したFAQの質問

- ワード数

- 画像とマルチメディアコンテンツ

残念ながら、コンテンツの評価で最大の要素はエンティティの使用であり、これが不自然な文章に感じられてしまう原因にもなる。エンティティの最適化は「ワードサラダ」を助長し、「魅力的なコンテンツの作成よりもチェックリストを優先する」ことにつながるのだ。

情報コンテンツの作成はやめるべきか?

さて、不満を吐き出してすっきりしたところで、最初の質問である「情報コンテンツの作成はやめるべきか?」に答えよう。

イエスでもあり、ノーでもある。

「イエス」と言う場合、情報コンテンツの作成を継続すべき理由は、オーガニックトラフィックは依然としてマーケティングの主要な原動力の1つだからだ。たとえば次のようなことをドライブしてくれる:

- 発見可能性

- 新規ユーザーの獲得

- ブランド認知度とビジビリティ

- コンバージョン

一方で「ノー」の側面は、検索順位のためだけにコンテンツを作成すべきではないことを意味する。SERPの順位はもはやトラフィックを保証するものではないからだ。代わりに、「ビジネスを前進させる」「ビジネスの成果にひも付いた」情報コンテンツを作成すべきだ。たとえば、次に挙げるようなものだ:

- 新規ユーザーの獲得

- 製品の導入支援

- ブランドアフィニティ(ブランドへの愛着)の構築

これらの目標を達成するために実行できる具体的な手順を示していく。

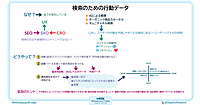

AI時代に意味のある情報コンテンツ作りの手順

ここからは、「発見可能で」「ブランド認知度とビジビリティを向上させ」「新規ユーザーを獲得してコンバージョンしてもらえ」「ビジネスを前進させる」情報コンテンツ作成の具体的な手順を紹介していく。

次の6点だ:

それぞれ具体的に見ていこう。

コンバージョンにつなげる情報ページを構築する

クリック数は減少しているかもしれないが、情報コンテンツを作成する意味を見出せるだけのトラフィックは依然としてある。問題は、「ユーザーがすぐに行動を起こせるページ体験」をどのように設計するかだ。

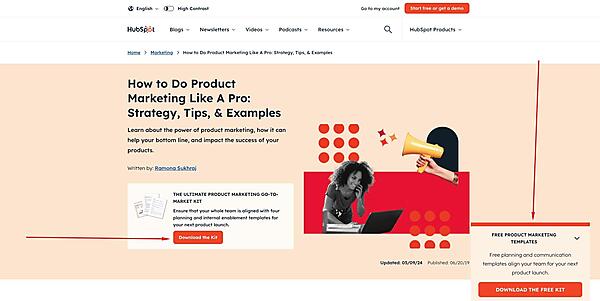

私は、HubSpotによる情報コンテンツの作成方法が気に入っている。たとえば、同社は「product marketing(製品マーケティング)」というキーワードで上位に表示されている。リンクをクリックしたところ、最初に目に入ったのは、製品マーケティングキットとテンプレートをダウンロードするためのCTA(行動喚起)ボタンだった。

これは有益だ。もし私が製品マーケティングについて学んでいたなら、このアセットと引き換えに喜んでメールアドレスを提供するだろう。このページは、次の役割を果たしている:

- 検索結果の上位に表示される

↓ - トラフィックを促す

↓ - HubSpotがソートリーダーであることをグーグルに伝える

↓ - 訪問者をリードにコンバージョンする

このコンテンツには実用的なアドバイスを盛り込んだ動画が含まれており、サイト内リンクは学習プロセスの次のステップとして違和感がない。

ページの一番下までスクロールすると、さらなる関連コンテンツが紹介されており、このエコシステム内にとどまって、エンゲージメントを深めることになった。

この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。後編となる次回は、今回に引き続き、今後目指すべき情報コンテンツのあり方について掘り下げていく。→後編を読む