検索上位でもクリックされないAI時代に「選ばれる」情報コンテンツの作り方(後編)

AIによる概要の台頭でSEOが変わる中、ユーザーに価値を提供する情報コンテンツの作り方を解説する。

2025年8月4日 7:00

この記事は、前編と後編の2回に分けてお届けしている。

「AIによる概要」表示の増加にともない、オーガニックトラフィックが急減している。これまでの「グーグルの歓心を買うため」の量産型コンテンツが、ユーザー体験を損ない、クリック数減少を招いているのだ。

そしてSEO業界では、「情報コンテンツの作成を止めるべきか?」という根深い問いにも直面している。しかし筆者は単純な「イエス or ノー」の回答ではなく、「『トラフィック追求』から『ビジネス成果に紐づくユーザー中心のコンテンツ』への転換が必要」だと提言する。

後編となるこの記事では、AI時代において、いかにしてユーザーに最高の価値を提供し、「選ばれる」情報コンテンツを作成していくべきか、具体的な戦略と実践方法を掘り下げていく。

AI時代に意味のある情報コンテンツ作りの手順(続き)

このセクションでは紹介しているのは、「発見可能で」「ブランド認知度とビジビリティを向上させ」「新規ユーザーを獲得してコンバージョンしてもらえ」「ビジネスを前進させる」情報コンテンツ作成の具体的な手順だ:

1つ目は前編で解説したので、ここでは2つ目から具体的に解説する。

誰よりも多くの価値をもたらす

Mozは数週間前、Keyword Suggestions by Topic(トピック別キーワード提案)という新製品をリリースした。これまでは短いブログ記事で発表し、数百人に読んでもらう程度で良しとしていた。

しかし、今回は別の方法でやってみることにした。

SERPの内容に合わせるのではなく、トピッククラスターに関する自分の経験に基づいてこの記事を書いてみたらどうだろう?

このトピックについて、これまでに誰も提供したことがないほど最高のリソースを提供したらどうだろう?

グーグルではなくユーザーのためにコンテンツを書けるほど、自分は強いだろうか?

私は、最初のクラスターを作成したときに誰かに教えてほしかったあらゆることについて考え、それを記事にした。特定のタスクについて聖書のようにくり返し読んでもらえるリソースを作りたかったので、競合他社よりも深く掘り下げた、極めて包括的なリソースにした。

このトピックのために、次のアセット(素材)を作成した:

- 一人称で書かれたハウツーガイド

- 簡単なYouTubeチュートリアル

- 2つのテンプレート(コンテンツ概要とキーワード調査用)

- データ収集用のGoogle Colabスクリプト(Mozの収益担当バイスプレジデントに感謝する)

- キーワード調査チェックリスト

- ピラーページとクラスターページ作成用のチートシート

- 調査プロセスについて詳細に説明するホワイトボード・フライデーの動画

- BOFU調査に関するオンラインセミナー

- ソーシャルメディア用グラフィックとカルーセル

トピッククラスターを初めて構築する人や、そのプロセスを改善しようとしている人を対象に、必要な情報をすべて提供している。

これこそ、情報コンテンツで提供すべき類の価値だ。SERPからのトラフィックは減少するかもしれないが、「動画」「オンラインセミナー」「ソーシャルメディア」で多様化を図っている。

最も重要なことは、アセットと引き換えにメールアドレスを収集し、ユーザーが私たちのツールから最大限の価値を引き出せるよう支援することだ。

インタラクティブなツールで製品の使い方を紹介

我々は、「訪問者を製品ページに誘導することに熱心になるあまり、訪問者が今いる場所でエンゲージしてもらう機会を見逃し」てしまいがちだ。

私は数年前、ナレッジマネジメントツールを手がけるGuruと協力して、同社のテンプレートカードセクションへのトラフィック増加に取り組んだ。目標は、Guruの情報コンテンツで提供しているアドバイスをユーザーに活用してもらうためのダウンロード可能なテンプレートを提供することだった。

テンプレートセクションへのリンクを張るだけでなく、ページにテンプレートのプレビューを埋め込んだことで、ダウンロードする前に内容を確認できるようになった。

ユーザーが詳細を知りたいと思ったら、下部にあるボタンをクリックすると、テンプレートライブラリ全体が表示される仕組みだ。

情報コンテンツだけでは十分ではない。「オーディエンスが行動を起こせるようなリソースを提供する」と同時に、「コンバージョンというビジネス目標も達成する」必要がある。

もちろん、アセットは真に価値あるものでなければならない。そうでなければ、うまくいかないだろう。

ランディングページである製品ページを最適化して、コンバージョンにつなげる

「〇〇とは何か」を説明する記事を読んでいるのに、いきなりデモを依頼するページに誘導されても、ユーザーは乗ってこない。つまり、ビジネス的に効果はない。

あるトピックについて読み始めたばかりのユーザーは、「今にも逃げ出すかもしれない怯えた子ども」のように扱うべきだ。

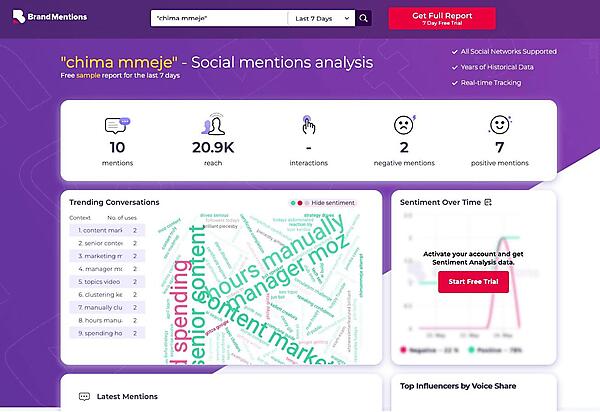

情報コンテンツ内のCTAは、読者を自然な形で次のステップに誘導するものであるべきだ。たとえば、ブランドのメンション追跡について読んでいる場合、最初にその仕組みを見せてもらえれば、無料トライアルに登録したくなるだろう。

私はBrandMentions.comで記事を読んでいるときにこれを経験し、「ソーシャルメンションを追跡」というリンクをクリックしてみた。

無料レポートでは、このツールの価値とソーシャルメンション分析の概要を理解できるだけの情報が得られた。

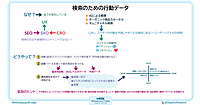

「SERP」→「ブログ記事」→「製品ページ」→「ツールの使い方の紹介」→「コンバージョン」という流れだ。

多くの企業に共通の課題がある。それは次のことだ:

グロースチームが製品ページを管理し、コンテンツチームが情報ページを監督する組織で、SEOがサイロ化されてしまっている。

情報ページからのコンバージョンを増やすには、「CRO(コンバージョン率最適化)」「SEO」「コンテンツ」を組み合わせる必要がある。

情報ページとCTAのリンク先ページの両方で、CTAのテストを反復する必要がある。次のような問いを立ててみることを勧める:

- このトピックでコンバージョンが最も高いアセットの種類は?

- CTAをどこに表示すべきか?

- 最もクリックされやすいボタンの色とテキストは?

一貫してコンバージョンにつながるバランスが見つかるまで、あらゆるものをA/Bテストにかけてみよう。

オンボーディングとリテンションプロセスに教育的コンテンツを組み込む

「情報コンテンツを公開するのはブログでなければならない」というルールはない。

たとえば、ブログではなく次のような場所で情報コンテンツを届けていくのは、どうだろうか?

ユーザーがソフトウェアや関連スキルについて学ぶ過程を考えてみてほしい。初めてログインするときは、ものすごく気後れするものだ。ソフトウェア(ツール・サービス)のなかで、状況に応じて、表示されている内容の理解に役立つコンテンツを表示してはどうだろうか?

本契約前のお試しユーザー向けに送るオンボーディングメールのフローに情報コンテンツを盛り込むのもいいだろう。エンタープライズ顧客担当のアカウントマネージャーにとっては非常に助かる機能になるのではないだろうか。

そうした場所で届ける価値のある情報コンテンツとは、どんなものだろうか? たとえば次のようなものはどうだろうか:

顧客対応チームが最もよく受ける質問を中心として、情報コンテンツを作成しよう。

機能の要望には対応したが、どうすれば利用できるか顧客が知らないものはないだろうか? もしあれば、それは製品の使用例(ケーススタディ)に紐付けられた有用なコンテンツを作成する絶好の機会になりそうだ。

情報コンテンツの価値を示すのに、キーワードの検索ボリュームは必要ない。ユーザーの役に立つか、製品の採用が増えるなら、それは成功だ。

オーガニックの発見可能性とブランドの発見可能性を組み合わせる

私たちは、「オーガニックの発見可能性」を中心に戦略全体を構築してきた。具体的には、SERPに表示されるようにして、トラフィックを促し、需要を取り込む戦略だ。残念ながら、そのモデルは目の前で崩壊しつつある。

グーグルは、商品の検索で「AIによる概要」をテストしており、この機能がすべてのクエリで標準になるのは時間の問題でしかない。SERPはもはやゲートウェイではなく最終目的地になってしまったのに、コンテンツマーケターは依然として、「二度と戻ってはこないクリック」を求めて最適化しようとしている。私が訴えているのは、「オーガニックから離れるのではなく、それを超える変化が必要だ」という点だ。

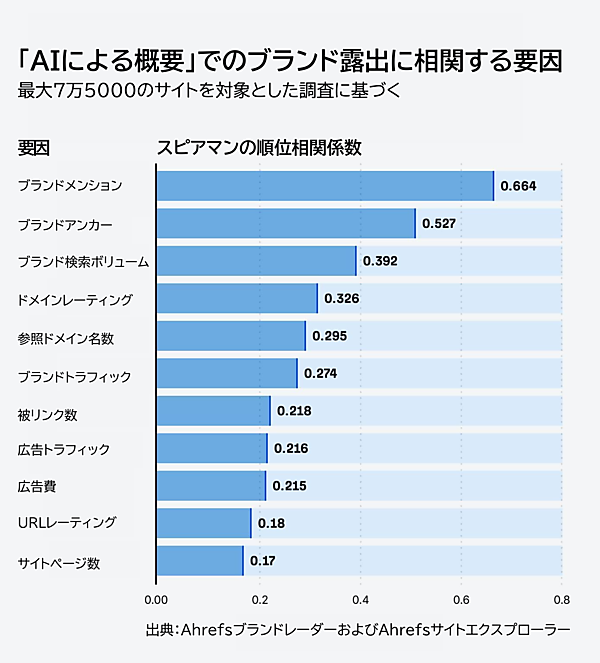

Ahrefsのルイーズ・リネハン氏は先ごろ、「AIによる概要」に表示された引用と相関する要因の分析結果を公表し、上位の要因5つにブランドが影響を与えていると報告した。

「ブランドの発見可能性」とは、人々が君を探し出すことを意味する。それぞれが好みのプラットフォームで君の名前を検索し、ニュースレター内のリンクをクリックし、オンラインセミナーを視聴し、直接チャネルを通じて君のコンテンツにエンゲージすることだ。

「SERPで君のコンテンツを偶然見つけるユーザー」ではなく、「あえて君を選ぶオーディエンス」を増やすということである。

ブランドの発見可能性を高めるための詳細な情報を紹介している記事がMozにある:

→ You need an integrated digital strategy, not SEO sitting in silo

(SEOをサイロ化することなく、総合的なデジタル戦略が必要)

「私たちはこれから、パブリッシャーのように考える必要がある」とジョノ・オルダーソン氏は述べている――私もそう思う

今は、作成すべきコンテンツを「検索ボリューム」ではなく、別の観点から測定するようにしていくためのデトックス期間にあるように感じる。その「別の観点」とは、次のものだ:

オーディエンスは今、私に何を求めているのか?

私は、オルダーソン氏の記事にあるこの文章が気に入っている。

私たちのオーディエンスは実際のところ何を知りたがっているのか?

まだ語られていないことは何か?

時宜を得た情報、洞察に満ちた内容、議論を呼ぶ話題、または重要なこととは何なのか?

オルダーソン氏の洞察をさらに発展させて、SaaSマーケターには次のように付け加えたい。それは「製品主導の企業で働くジャーナリストのように考えよう」ということだ。

オーディエンスの役に立ち、進行中の会話と関連性が高く、新たな洞察をもたらし、自社の製品に結びつくソートリーダーシップコンテンツを、どうすれば生み出せるだろうか?

最終目標を見据えておく必要がある。ベロシティそのものを追求する現状につながった同じ過ちをくり返したくないからだ。新たな目標はコンテンツを製品に結びつけることだが、それは糖分を取るように自然な形で行う必要がある。

私は、すでに作成したトピッククラスターガイドのような情報コンテンツをもっと制作したいと思っている。この記事のようなオピニオン記事ももっと書いていきたい。最も重要なこととして、グーグルが求めているものだけに注力するのはやめて、オーディエンスの声に耳を傾けていきたい。

私たちは最初のクリックをめぐってグーグルと争っている。この戦いに勝利するのに必要なものは「ユーザーがくり返し戻ってくるようなコンテンツ」だ

私はロンドンに住んでおり、北部のフィンズベリーパークにThe Happening Bagel Bakeryというお気に入りのベーカリーがある。行くたびにシナモンとレーズンのベーグルを買っている。

近所の他のベーカリーのベーグルも試してみたが、ここのベーグルとは比べものにならない。食感と甘さが絶妙で、何度でも通いたくなるのだ。

最高においしい食べ物はドーパミンを活性化し、いい気分にさせるという科学的証拠がある。脳はその感情を記憶に変換し、くり返し訪れたいと思わせる。

コンテンツは、ドーパミンを活性化し、オーディエンスにもっと欲しいという印象を残すような体験であるべきだ。優れたコンテンツは情報を提供するだけでなく、より重要なこととして、オーディエンスを引きつける。ここで、そのような引きつけるコンテンツを使って優れた仕事をしているSEO担当者の例を2つ簡単に紹介する。

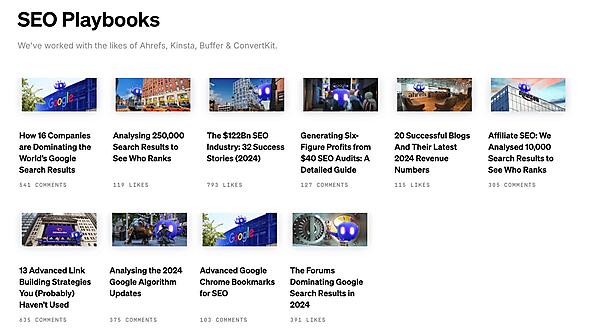

例1:グレン・オールソップ氏

グレン・オールソップ氏は、プレイブックやレポート記事がすばらしく、私が大好きなコンテンツクリエイターの1人だ。

トラフィックのことはひとまず忘れて、これらのページのエンゲージメント数を見てみよう。

同氏のコンテンツのほとんどは「キーワードに焦点を当てたもの」ではなく、「論説的なオピニオン形式」のアプローチを採用している。このようなコンテンツを作成するには、広範な調査やデータ分析のほか、オーディエンスに関連する調査結果を抽出する作業も必要となる。

これは誰もが持つスキルではないが、SERPに繁茂する「AIによる同じようなコンテンツ」の中で突出するには、向上させなければならないスキルだ。

例2:ラース・レーフグレン氏

レーフグレン氏は頻繁に記事を公開しているわけではないが、同氏のコンテンツは魅力的で、その文体から次のような教訓が得られる。

- 一人称で書く

- 自分の個性を発揮する

- 自分の経験に基づいて徹底的に分析する

- 悪いマーケティング手法を指摘することを恐れない

- 主張するたびに証拠を示す

- 目の前の問題を明らかにして読み手に関心を持たせる

- 次にすべきことを伝える

ここから、次のような疑問が生じる:

検索ボリュームやSERPに左右されず、独自のアイデアに基づいてコンテンツを作成できるマーケターやSEO担当者が一体どれほどいるのだろうか?

私は、レーフグレン氏のブログを少なくとも月に1回は訪れて、新しい記事が出ていないか確認している。同氏の記事が大好きだからだ。このようなコンテンツエコシステムこそ、オーディエンスを惹きつけて、何度も訪れてもらう要因となる。

結論: 情報コンテンツの未来は需要主導

情報コンテンツは依然として重要だが、それはユーザーのニーズを満たすように設計され、製品体験に紐付けられている場合に限られる。何の意味もない最適化の果てしないサイクルから脱却して、信頼を築き、ブランドを強化し、行動を促すコンテンツの作成に重点を置かなければならない。

次に記事を書く前に、こう自問してみよう:

このコンテンツは、オーディエンスの課題を解決するだろうか、それともSERPのノイズを増やすだけだろうか?