「生成AIでコンテンツをラクに作る」のではなく、「検索エンジンの優先事項に沿った形でオーディエンスの共感を得るコンテンツを作る」には、どうすればいいのだろうか。

「ChatGPT」などの人工知能(AI)ツールが台頭し、かつてないほど簡単にすばやくコンテンツを作成できるようになった。今や検索結果には、価値よりも「SEOとページの表示速度を優先させ、キーワードを何度も繰り返す表面的な記事」があふれている。ブランドがこうした選択をすることは、自動化できる代わりに、コンテンツの深みやオーディエンスとのつながりを犠牲にすることにもなる。

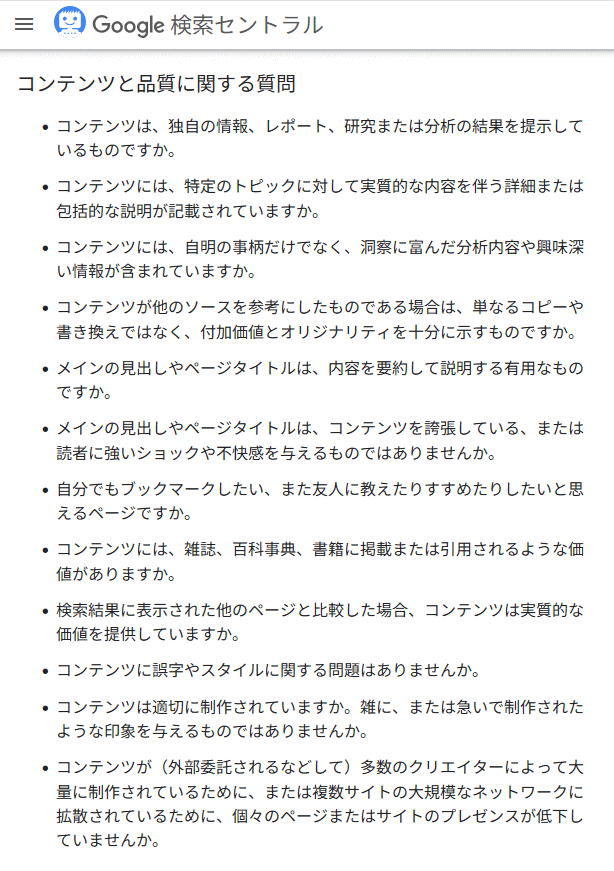

グーグルは2022年と2023年に実施したヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)で、明確なメッセージを発信した。それは、次のようなメッセージだ:

コンテンツは検索エンジンだけでなく、ユーザーを第一に考え、ユーザーにとって役立つものでなければならない。

この原則を満たさないサイトは、ペナルティを科されたり、オーディエンスの信頼を失ったりするリスクがある。

この記事では、オーディエンスの共感を得ながらも、一貫して検索エンジンの優先事項に沿ったコンテンツを作成するための実行可能なステップを、順を追って説明する。

グーグルが定義する「ヘルプフルコンテンツ」とは

検索エンジンではなく、ユーザーのために作成されたコンテンツ

グーグルは、検索エンジンではなくユーザーにとって役立つコンテンツを優先している。「ユーザー第一のコンテンツ」として知られるこのアプローチでは、「検索順位で1位になること」ではなく「検索ユーザーのニーズを優先すること」を情報発信者に奨励している。

コンテンツの信頼性を高めるE-E-A-T

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、グーグルが検索品質評価ガイドラインでコンテンツの質を評価するために用いている枠組みだ。E-E-A-Tはかなり以前からグーグルの原則に含まれていたが、2022年のヘルプフルコンテンツアップデートで注目を集め、コンテンツのパフォーマンスに大きな影響を与えた。

Amsiveのリリー・レイ氏が指摘しているように、2023年のアップデートを受けて、深みや専門知識に欠ける低品質なアフィリエイトサイトが減少し、E-E-A-Tの重要性が浮き彫りになった。

My guess is Google’s HCU is trying to target low quality niche/affiliate sites that lack actual E-E-A-T, but maybe went a bit too far on certain signals… so undeserving blogs are getting hit

— Lily Ray 😏 (@lilyraynyc) September 20, 2023

The update is still rolling out, and it’s totally possible they’ll tweak/reverse things

グーグルのHCUは真のE-E-A-Tを欠く低品質なニッチサイトやアフィリエイトサイトを標的にしているようだが、特定のシグナルに関しては少しやり過ぎたかもしれない……そのために罪のないブログが打撃を受けている

このアップデートはまだ完了していないため、今後調整が入るか元に戻される可能性も十分にある

有用なコンテンツの作成に役立つ10のヒント

有用なコンテンツを利用してブランドを構築する方法を以下に紹介する:

有用なコンテンツ作成のヒント #1

検索意図を理解する

検索意図(ユーザーの意図)とは、あらゆる検索クエリの背後にある動機のことだ。グーグルは、ユーザーが探している情報に直接対応できるコンテンツを優先しているため、適切な意図にコンテンツを合わせることが重要になる。

検索意図を分類して考える主なカテゴリとして、次の4つがある:

インフォメーション(情報収集)型 ―― ユーザーは「気候変動とは何か」など、情報を求めている。

ナビゲーション(案内)型 ―― ユーザーは「Facebookログイン」など、特定のサイトを求めている。

コマーシャル(商業)型 ―― ユーザーは「最高のコーヒーメーカー」など、製品やサービスを調べている。

トランザクション(取引)型 ―― ユーザーは「スバルのフォレスターを買う」など、購入を意図している。

グーグルは、ガイドラインの中で意図を分類するうえで、主に次のような微妙なアプローチも採用している:

- Know(知る)クエリ ―― 広範な情報検索

- Do(する)クエリ ―― フライトの予約など、行動を伴う検索

- Website(ウェブサイト)クエリ ―― 特定のウェブサイトの検索

- Visit-in-person(直接訪問)クエリ ―― ローカルビジネス検索

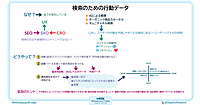

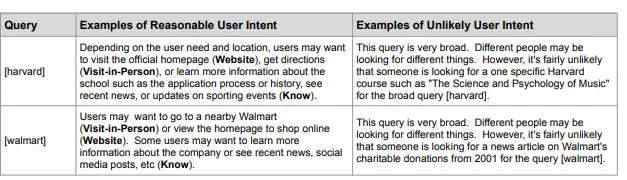

検索意図は常に明確だとは限らない。クエリによっては複数の意図をもっている場合もある(たとえば「情報」と「トランザクション」に関するニーズの要素が混在しているなど)。次に示すグーグル検索品質評価ガイドラインのスクリーンショットは、この複雑さを示している。

クエリ 妥当なユーザー意図の例 可能性の低いユーザー意図の例 「ハーバード」 ユーザーのニーズや所在地によって、公式ホームページを訪問したい場合(Website)もあれば、行き方を知りたい場合(Visit-in-person)、または入学手続きや歴史など学校に関する詳細情報や最新のニュース、スポーツイベントの最新情報を知りたい場合(Know)もあると考えられる。

このクエリは意図が非常にあいまいだ。人によって探している情報が異なる可能性がある。ただし、「ハーバード」という広範なクエリで、「音楽の科学と心理学」のようなハーバード大学の特定のコースを探している可能性は極めて低い。

「ウォルマート」 ユーザーは近くのウォルマートに行きたいのかもしれないし(Visit-in-Person)、オンラインショッピングをするためにウェブサイトを見たいのかもしれない(Website)。また、会社について詳しく知りたがっているユーザーもいれば、最近のニュースやソーシャルメディアの投稿などを見たがっているユーザーもいるかもしれない(Know)。

このクエリは意図が非常にあいまいだ。人によって探している情報が異なる可能性がある。ただし、「ウォルマート」というクエリで、同社による2001年の慈善寄付に関するニュース記事を探している可能性は極めて低い。

検索意図にあいまいさがあると思われる場合は、次のようなプロセスで意図を判断し、あいまいさを排除する:

意図を示す修飾語を探す(「how to(方法)」「best(最高)」「buy(買う)」など)

実際のGoogle検索SERPを確認し、グーグルが優先しているコンテンツ(検索意図)の種類を調べる

Search Consoleを使って、自分のサイトにトラフィックを呼び込んでいるクエリを把握する

ユーザージャーニーの段階を考慮する(認知段階か、それとも購入段階かなど)

Mozなどのキーワード調査ツールを利用して、キーワードの意図を自動的に判断する

有用なコンテンツ作成のヒント #2

質問に答えるときは、他の誰よりも深く掘り下げる

有用なコンテンツを作成するということは、競合他社よりも深く掘り下げるということだ。「より深く掘り下げる」ためには、次のような内容をうまく盛り込み、コンテンツに付加価値をもたらして充実させる必要がある:

- 実例

- 関連するケーススタディ(リンク先は日本語記事)

- 専門家の意見

- 読み手が総合的に理解するのに役立つ最新のデータ

誤解のないように言っておくと、単に文字数の多い長文記事を書けばいいわけではない。そうではなく、読み手に情報に基づく意思決定をしてもらい、君の専門知識を信頼してもらい、サイトに繰り返し戻ってきてもらえるような深みを加える必要がある。

究極の目標は、「それぞれの質問に包括的に答えることで、ユーザーがSERPに戻らないようにする」ことだ。

より深く掘り下げるためのベストプラクティスとしては、次のようなものがある:

サブトピックを徹底的にカバーする ―― 記事内の見出しそれぞれを独自のトピックとして扱おう。詳しく調査し、競合他社が見落としている可能性のある質問を予測して回答することだ。

個人的な経験を活用する ―― 自身の経験から得たストーリー、教訓、ケーススタディを共有することで、君ならではの信頼性や知見を加えよう。

有用なコンテンツ作成のヒント #3

独自の知見をもたらす

トレンドやテンプレート化された記事の型に頼りたくなるかもしれないが、競合他社に有効な戦術が君にも有効とは限らない。

独自性が重要な理由としては、次のものが挙げられる:

イマドキの顧客は、購入する前に価格を比較し、レビューを読み、専門家のアドバイスを求める。使い回されたコンテンツやテンプレート化されているコンテンツはユーザーに見抜かれてしまう。

HubSpotが2024年に公開したマーケティングレポートによると、「パーソナライズされた体験によって利益が増加し、顧客のロイヤルティが高まる」とマーケターの75%が回答している。信頼を築いて差別化するには、最新かつ独自のコンテンツが不可欠だ。

業界のベンチマークやベストプラクティスは強固な基盤になるが、それをひな形にするべきではない。その代わりに、それらの知見を活用して、ブランド独自の視点を反映させた新しいコンテンツを生み出そう。

特定の顧客のニーズに合わせてコンテンツをパーソナライズすることも重要であり、そうすることで顧客の課題を理解していることを示せる。

有用なコンテンツ作成のヒント #4

ブログだけでなく、コンテンツエコシステムを構築する

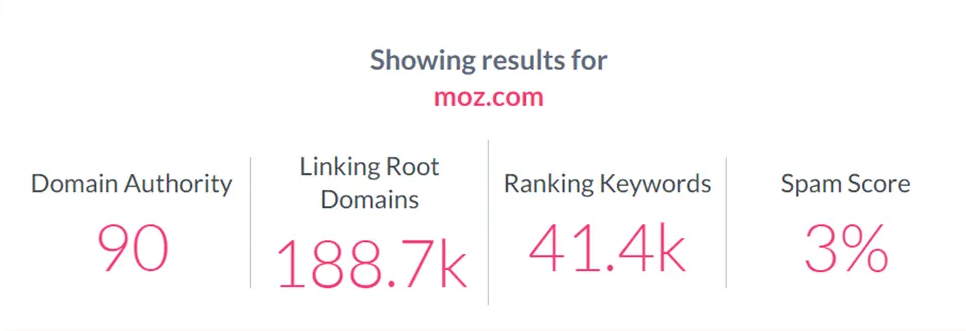

Web Tribunalによると、毎年25億件以上のブログ記事が公開されており、Mozのようなブランドが何年もトップの座を維持するのに役立っている。2004年から続いているMozのブログは、SEO業界で極めて高く評価されているブログの1つだ。無料のDomain Authority Checkerで確認できるように、ドメインオーソリティは90を誇る。

しかし、昨今ではブログ記事だけでは十分ではないのが現実だ。コンテンツの楽しみ方は人によって異なり、長文の記事を読みたがる人もいれば、ポッドキャストや動画、双方向のオンラインセミナーを好む人もいる。

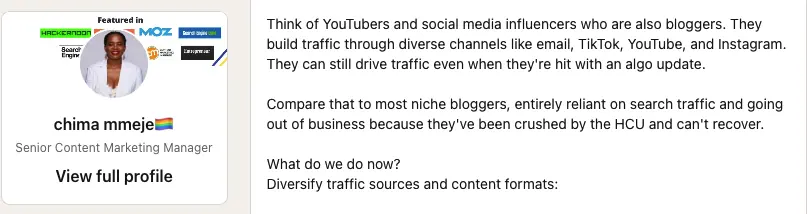

チマ・メジェが最近紹介したように、グーグルによるヘルプフルコンテンツアップデート(HCU)の影響を受けたあるビジネスオーナーは、検索トラフィックに頼り過ぎていたことに気づいたという。これに対し、Instagram、TikTok、YouTubeでもオーディエンスと交流しているブロガーたちは、複数のソースからトラフィックを呼び込める、より強靭なエコシステムを確立している。

ブロガーでもあるユーチューバーやソーシャルメディアインフルエンサーを考えてみよう。これらの人たちは、電子メール、TikTok、YouTube、Instagramなど、さまざまなチャネルを通じてトラフィックを得ている。アルゴリズムのアップデートによる影響を受けたとしても、トラフィックを獲得できる。

それに対して、ほとんどのニッチなブロガーは、検索トラフィックに完全に依存しており、ヘルプフルコンテンツアップデートで打撃を受けて回復できないまま廃業に追い込まれている。

こうした状況で、私たちはどうすればいいだろう?

トラフィックソースとコンテンツのフォーマットを多様化しよう。

例として、Mozコンテンツのエコシステムを詳しく見てみよう。Mozでは、Mozブログ以外にも次のようなチャネルで情報を提供している:

- ホワイトボード・フライデー ―― SEOの複雑なトピックを専門家がかみ砕いて解説する毎週更新の動画シリーズで、目や耳を使った学習に役立つ。

- Moz Academy ―― SEOのスキルを高めるための教材で、体系的に学びたい人に適している。

- The Practical Marketer Webinar Series ―― 実践的なガイダンスを探しているSEO担当者やコンテンツマーケター向けにハウツー情報を提供するオンラインセミナー。

- MozPod ―― 最高のマーケティングキャンペーンの裏話を掘り下げる、型破りなポッドキャスト。

Mozのように、さまざまな学習スタイルに合わせて提供するコンテンツを多様化することで、検索トラフィックへの依存を軽減できる。

有用なコンテンツ作成のヒント #5

コンテンツのなかで製品の使用例を自然に紹介する

最近、特定の製品について調べたときのことを考えてみてほしい。正確で関連性の高い情報をすばやく見つけるために、ブランド名を直接入力して検索したのではないだろうか。こうした検索では通常、検索結果の上位には、価格ページ、チュートリアル、またはケーススタディといった製品関連のコンテンツが表示される。

このようにブランド名が入っている検索結果は、潜在顧客にとって決定的要因となる場合が多い。

ブランド化されたコンテンツ戦略に製品の使用例(ケーススタディ)を組み込めば、君の製品によって実際の問題がどう解決するかを示すための強力な手段となる。

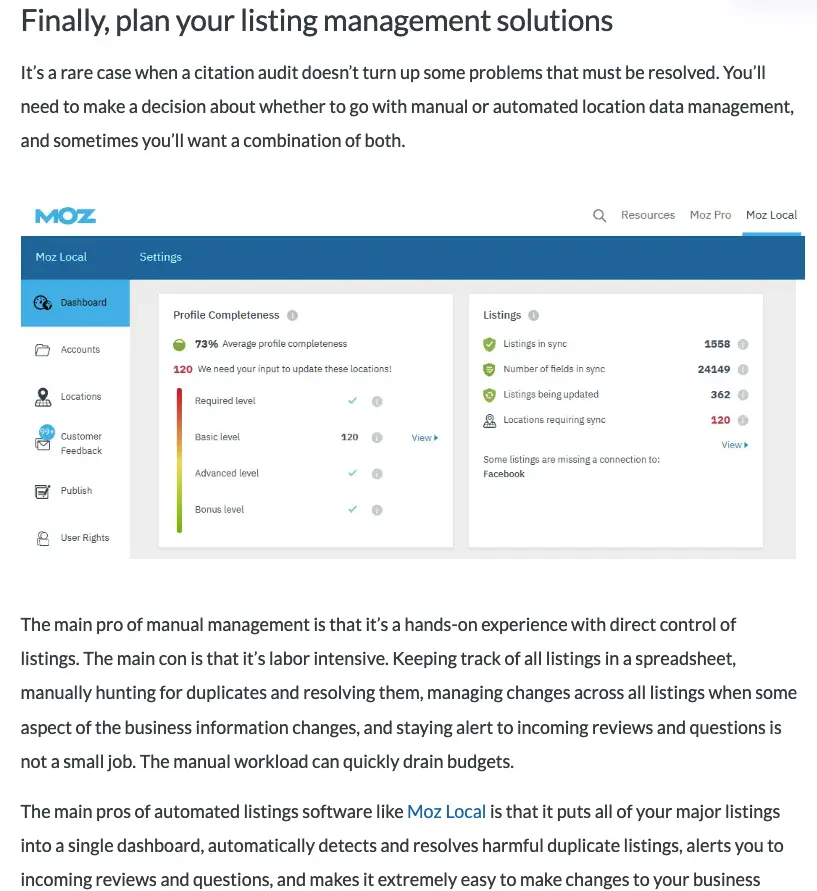

たとえば、私はMoz Localガイドを読んでいたところ、コンテンツ中に製品のワークフローが自然に組み込まれており、スパムや売り込みのように見えることもない点に気づいた。

この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。後編となる次回は、有用なコンテンツの作成に役立つヒントの続きを紹介する。→後編を読む