生成AIサービスでの露出分析、実は昔ながらのアクセスログファイル解析が良い

グーグル検索SEO情報②

生成AIサービスでの露出分析、実は昔ながらのアクセスログファイル解析が良い

AIボットのクロール追跡で判明するデータは貴重 (Seer Interactive) 海外情報

うちのウェブサイトは、生成AIサービスにどれぐらいうまく対応・最適化できているのだろうか?

こういうことが気になったことはないだろうか?

ChatGPTの回答やPerplexityの結果などの生成AIがトラフィックに影響を与え始めている。しかし、生成AIプラットフォームにはGoogle Search ConsoleやBing Webmaster Toolsのようなサービスがない。そのため、インプレッションやランキングデータは提供されていないし、独自手段での取得も容易ではない。

そこでこちらの記事は、生成AIプラットフォーム内でのサイトの可視性を測定するための最良の代替手段として「Webサーバー側でのアクセスログファイル解析」を提案している。

AIボットのクロール履歴を追跡することで、「どのページを生成AIサービスが見に来ているのか」「どこでクロールが停滞しているのか」「どの要因がその挙動を左右するか」などを把握できるという。

記事の主張を簡潔にまとめると、次のようなものだ:

ログファイル分析は、現在、生成AIサービスがウェブサイトをどう利用しているかを理解し、従来のインプレッションデータがない場合にAIの可視性を測定するための最も効果的な方法。

AIボットはGooglebotとは異なる方法でウェブサイトをクロールするし、グーグルほどうまくJavaScriptレンダリングができない。そのことが、AIが生成する結果におけるサイトの可視性に影響を与える可能性がある。

「フリクション(摩擦)ゾーン」(例:リダイレクト、エラー、JavaScriptを多用するページ)を特定して解決することは、AIボットが重要なコンテンツにアクセスしてインデックスを作成できるようにするために不可欠。

AIボットがどのページを優先するかの分析は、コンテンツ戦略を調整するのに役立つ。これは業界によって異なる。「情報コンテンツに多くの注目が集まる」場合もあるし、「製品固有のページに注目が集まる」場合もある。

構造化データの活用やLLMS.txtファイルの実験といった新たな技術が、AIシステムがウェブサイトのコンテンツを発見、理解、利用する方法を強化するために模索されている。

AIボットのクロールをログファイルで追跡して、サイトが生成AIサービスにどのように見られているかを分析するというのは、地味だが重要な動きだ(SEOの専門家のなかには、Googlebotの挙動をアクセスログ解析したことがある人も多いだろう)。興味がある人は、元記事で詳細を確認するといい。

もしかしたら、AIクローラー分析の用途で、昔ながらのログファイル型アクセス解析ツールが復活したりするのだろうか?

- LLM/生成AIの最適化がんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

SEOにおけるオリジナルコンテンツとは? どうやって作ればいい?

他のコンテンツと違っていて、興味深く、特別な価値のあることが肝心 (ボーディー SEO) 国内情報

SEOにおいては、オリジナルコンテンツは不可欠だ。しかし、そもそも「オリジナルコンテンツ」とはどういったコンテンツを指すもので、どうやって作成すればいいのだろうか?

こうした疑問を解決する解説記事を住太陽氏が公開した。

「オリジナルコンテンツ」を住氏は次のように定義している:

オリジナルコンテンツとは、他のコンテンツと違っていて、興味深く、特別な価値のあるコンテンツのことをいいます。コンテンツ著者自身の実体験や、コンテンツ著者の専門性に裏付けられた独自の情報や視点を提供しているなど、他のウェブサイトでは得られない、そのコンテンツならではの価値を持つコンテンツがオリジナルコンテンツです。

強調表示してある部分が重要だ。“コピペ”でさえなければオリジナルと呼べるかもしれない。だが、他とは際立っていて、そこでしか得られない独自の情報を含み、かつ有用であることが真のオリジナルコンテンツには求められる。

オリジナルコンテンツを解説する記事はウェブを探せば豊富に見つかるだろう。それでも、ここで紹介する住氏の解説記事は紛れもない「オリジナルコンテンツ」だ。他にはない洞察がある。住氏の教えに従って、本当のオリジナルコンテンツ作成に取り組んでみよう。

- すべてのWeb担当者 必見!

似たウェブサイトを異なるドメイン名で運営するとSEOにマイナスか?

2サイトで運営する目的を明確化することが先決 (Google Search Central on YouTube) 海外情報

似たようなウェブサイトを異なるドメイン名で2つ運営すると、SEOで競合が生じますか?

この質問に、グーグルのマーティン・スプリット氏がショート動画で回答した。

状況による。

「まったく同じコンテンツ」を2つのドメイン名に置くなら、正直なところ大きな意味はない。

この場合、グーグルとしては、同じ内容が検索結果に重複して表示されるのは合理的ではない。そのため、いずれかを正規サイト(優先サイト)として扱う。

「似ているが同一ではない」2つのサイトを持つ正当な理由がある場合もある。たとえば、同じ製品を別々のターゲットに販売するケースだ。次のような例が考えられる:

- プロのドッググルーマー向け販売サイト

- 一般の犬の飼い主向け販売サイト

この場合、製品自体はほぼ同じでも、「ターゲット」「説明」「周辺コンテンツ」が異なるのであれば、別のドメイン名に分けるのは理解できる。異なるオーディエンスを対象にしているためだ。

そして、それぞれに対応するコンテンツを適切に配置していれば、SEO上の競合や問題はほとんど生じない。

まず、「なぜ似た内容を複数ドメイン名で展開したいのか」を明確にすることが重要だ。

提示されたドメイン名の候補を見る限り、トップレベルドメイン名が異なるだけで内容は同じに見える。それでも構わないが、その場合は結局どちらか一方しか検索結果に表示されないことを認識しておくべきだ。

異なるグループを狙うのであれば、それぞれに合わせたコンテンツが必要になるが、ちゃんと別コンテンツになっていれば問題になりにくい。

まず目的を整理し、「片方だけが選ばれても構わない」のか、「まったく異なるオーディエンス向けに大きく内容を変えたい」のかを決めるべきだ。

簡潔で、かつポイントを押さえたわかりやすい回答だ。

主要ポイントをまとめると、次のような感じだろうか:

同一コンテンツを複数のドメイン名で公開すると、グーグルは一方をカノニカルとして選択し、検索結果に重複は出ない。

コンテンツが完全に同じなら、2つのドメイン名を運用する意義はほとんどない。

ターゲットが異なる(例:プロのドッググルーマーと一般飼い主)場合は、説明や周辺コンテンツを調整することで複数ドメイン名運用に合理性がある。

オーディエンス別に最適化した異なるコンテンツを用意すれば、SEO上の競合リスクは小さい。

複数ドメイン名を使う目的と理由を最初に明確化すべきである。

トップレベルドメイン名だけ違い、内容が同じ場合は、最終的にどちらか一方しか検索に表示されないことを認識しておく必要がある。

- ホントにSEOを極めたい人だけ

AIOの利用実態調査、8割がAIOで検索が完了することがあると回答

それでも完全には信頼しておらず、ソース元ページを訪問するユーザーも多い (キーマケLab) 国内情報

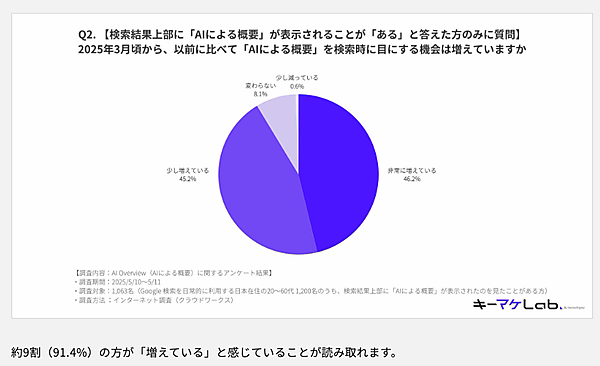

AI Overview(AIによる概要)の利用に関するアンケートの結果を、キーワードマーケティングの「キーマケLab」が公開した。

「AI Overviewを検索結果で見たことがある」と回答したのは全体の約9割(88.6%)で、そのうち約9割(91.4%)が「2025年3月頃からAI Overviewを目にする機会が増えている」と回答している。

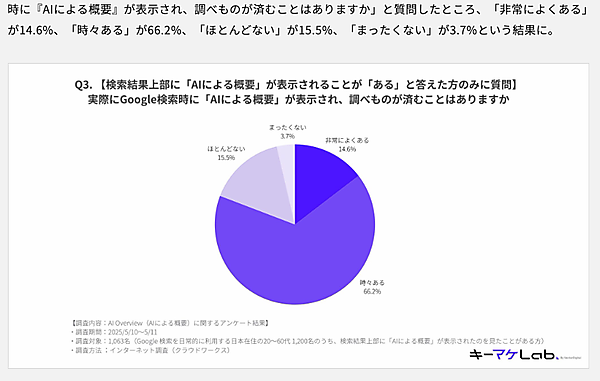

「AI Overviewで調べものが完了するか?」という問いに対しては、「非常によくある」が14.6%、「時々ある」が66.2%と回答。つまり合わせると8割以上が、AI Overviewだけで検索が完了する経験をしている。この数字は、検索トラフィックの減少を示唆していると言えるだろう。

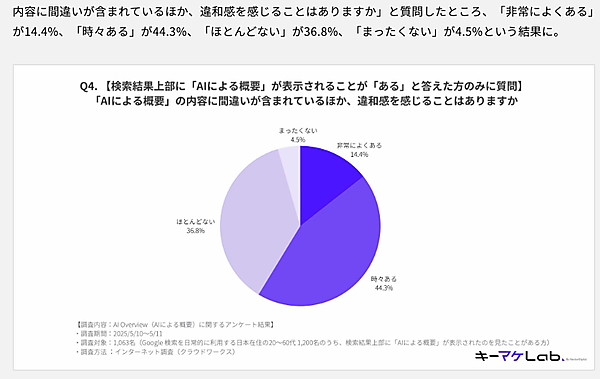

しかしながら、「AI Overviewが提供する概要に間違いが含まれているほか、違和感を感じることはありますか」という問いに対しては、「非常によくある」が14.4%、「時々ある」が44.3%だった。必ずしもAI Overviewを信用していない実情が読み取れる。

結果として、AI Overview内の情報元のリンクからページを訪れて詳細を調べるユーザーも半数以上存在する。

この他にも、AI Overviewの利用状況について興味深い結果が出ている。調査対象に多少の偏りがあるため、信頼度という点では決して高くはないが、それでも有用なデータではある。

なお、こうした独自の調査はオリジナルコンテンツであると同時に、シェアされやすいコンテンツでもある。こうした観点でも参考になる。

- ホントにSEOを極めたい人だけ

モバイルユーザー体験を向上させる「アプリディープリンク」とは?

実は10年以上も前に導入された技術 (グーグル 検索セントラル ブログ) 国内情報

「アプリ ディープリンク」とは何かと、その利点、そして効果的な実装方法について、グーグル検索セントラルブログが解説した。

アプリ ディープリンク自体は新しい技術ではない。10年以上も前、2013年10月に発表されたApp Indexing(アプリ インデクシング)の一機能だ。ウェブページのリンクをタップしたユーザーを、モバイルアプリのトップページではなく、対応するアプリ内のコンテンツに直接導く「URI」の仕組みだ。

今になってディープリンクをグーグルが再紹介した意図はわからないが、モバイルユーザー体験を向上するのに有用な技術であることは確かだ。ディーリンクが初耳なら元記事で学んで実装するといい。

- モバイルSEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

海外SEO情報ブログの

海外SEO情報ブログの

掲載記事からピックアップ

AI検索関連の記事を2本ピックアップ

- Google AIオーバービューのUX調査、クエリの 40% は「AIOですべて回答」として終了

検索結果CTRの低下は避けられない?

- SEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)

- ブランド認知度がLLMの言及に与える影響

ウェブでの言及が増えればLLMに引用してもらえる?

- 生成AIのSEOがんばってる人用(ふつうの人は気にしなくていい)