目次

- JリーグのマーケティングKPIは、「スタジアム入場者数」「OTT視聴者数」「関心度」の3つ

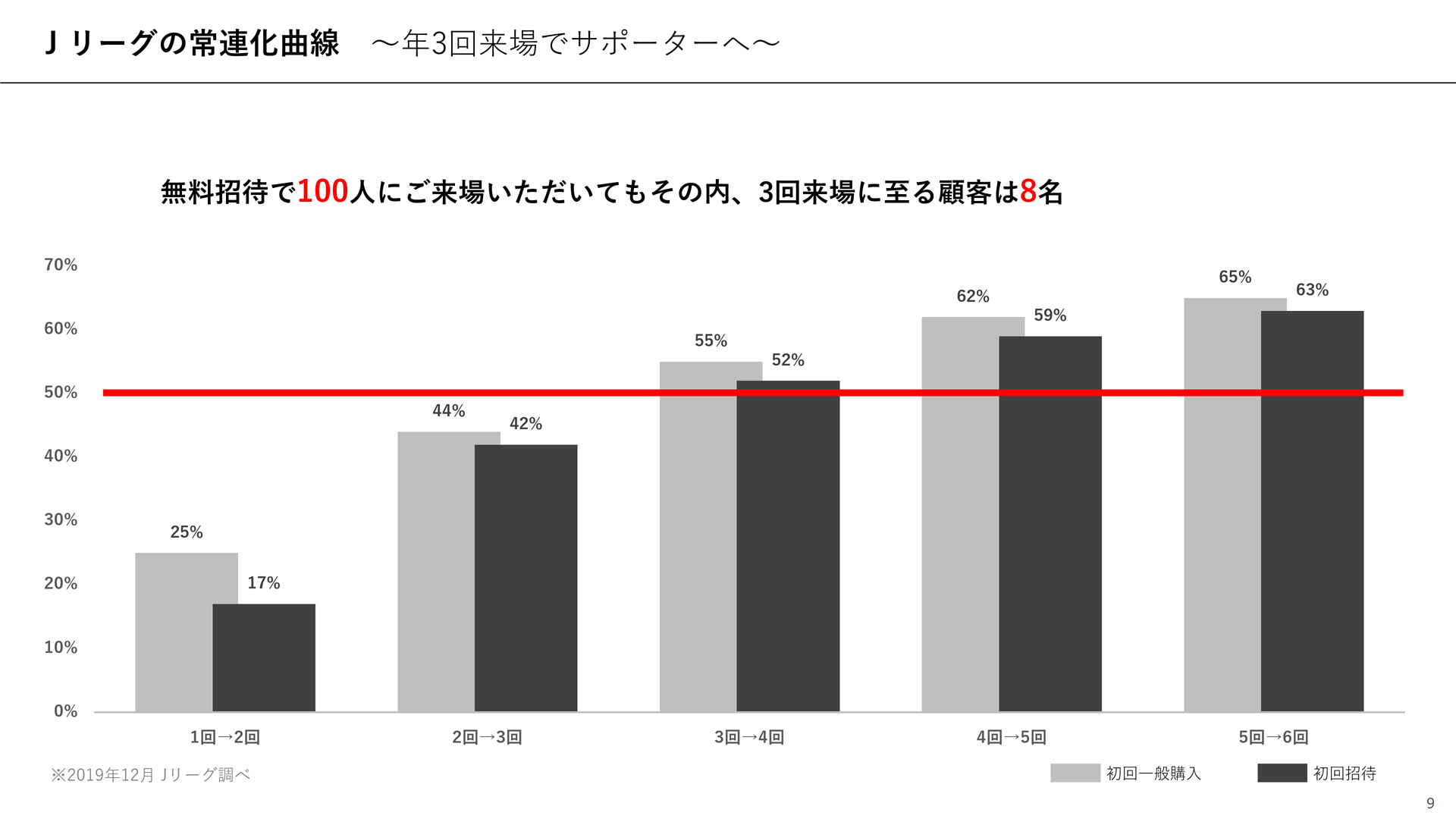

- Jリーグは来場者の上位2割で6割の来場回数を占める。常連化のポイントは「年3回来場」

- 「デジタルなんて必要ない」と言われた2015年。JリーグのマーケティングDXの変遷

- デジタルマーケ戦略推進のポイントは、環境整備と活用支援の両輪を回すこと

- 認知からリピートするまで、データを活用して見えてきた、集客の「型」

- 関心度が毎年1ポイント低下。危機感から顧客起点マーケティングの取り組みをスタート

- 9segsを活用して、注力すべき顧客と施策の方向性が明確に

- 2023年の取り組みと振り返り。新規ID獲得数は14.8万名! 基盤構築で効果を把握できるように

- 可視化なくして成長なし。可視化にはDX化はマスト

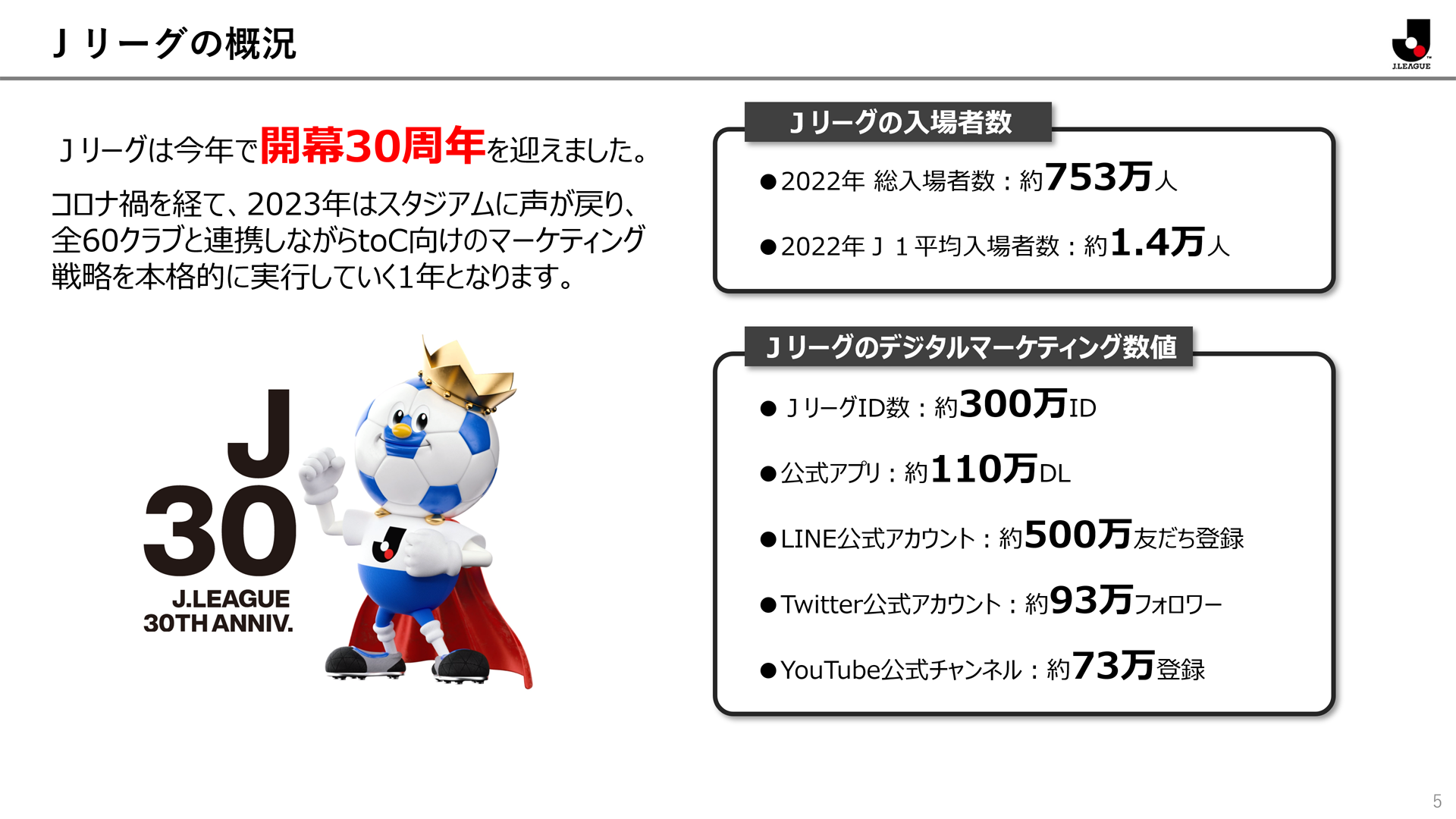

サッカー・Jリーグは今年、2023年に開幕30周年を迎え、クラブ(チーム)数は当初の10から60にまで拡大している。まだ「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という言葉もない2015年、Jリーグはデジタルマーケティングの推進を表明。その旗振り役である、公益社団法人日本プロサッカーリーグの笹田賢吾氏が「Web担当者Forum ミーティング 2023 春」に登壇し、JリーグのDX推進の軌跡、デジタルマーケ戦略推進のポイントを解説した。

執行役員 事業マーケティング本部 本部長 笹田賢吾氏

JリーグのマーケティングKPIは、「スタジアム入場者数」「OTT視聴者数」「関心度」の3つ

1993年に8都府県・10クラブ(チーム)体制でスタートしたJリーグは当初から「地域密着」をスローガンに掲げてきた。2023年は「J1」リーグから「J2」「J3」まで含めると、41都道府県・60クラブまでに拡大している。2022年の総入場者数は約753万人、J1リーグの1試合あたりの平均入場者数は約1.4万人だった。

Jリーグの toC領域のマーケティングにおいて注視している指標(KPI)は主に3つあると笹田氏。1つ目は「スタジアム入場者数」だ。いかにスタジアムを満員にできるかは、全てのスポーツビジネスにとって最重要指標であり、Jリーグも例外ではない。

2つ目は「OTT(オーバー・ザ・トップ)視聴者数」で、これはオンライン動画配信サービスにおける視聴数を指す。現在、Jリーグの試合は定額制スポーツ動画配信サービス「DAZN」で独占的に配信されている。

3つ目は「関心度」だ。入場者数とOTT視聴者数だけでは測りきれない、社会的にJリーグが注目されているかを判断するための指標だという。

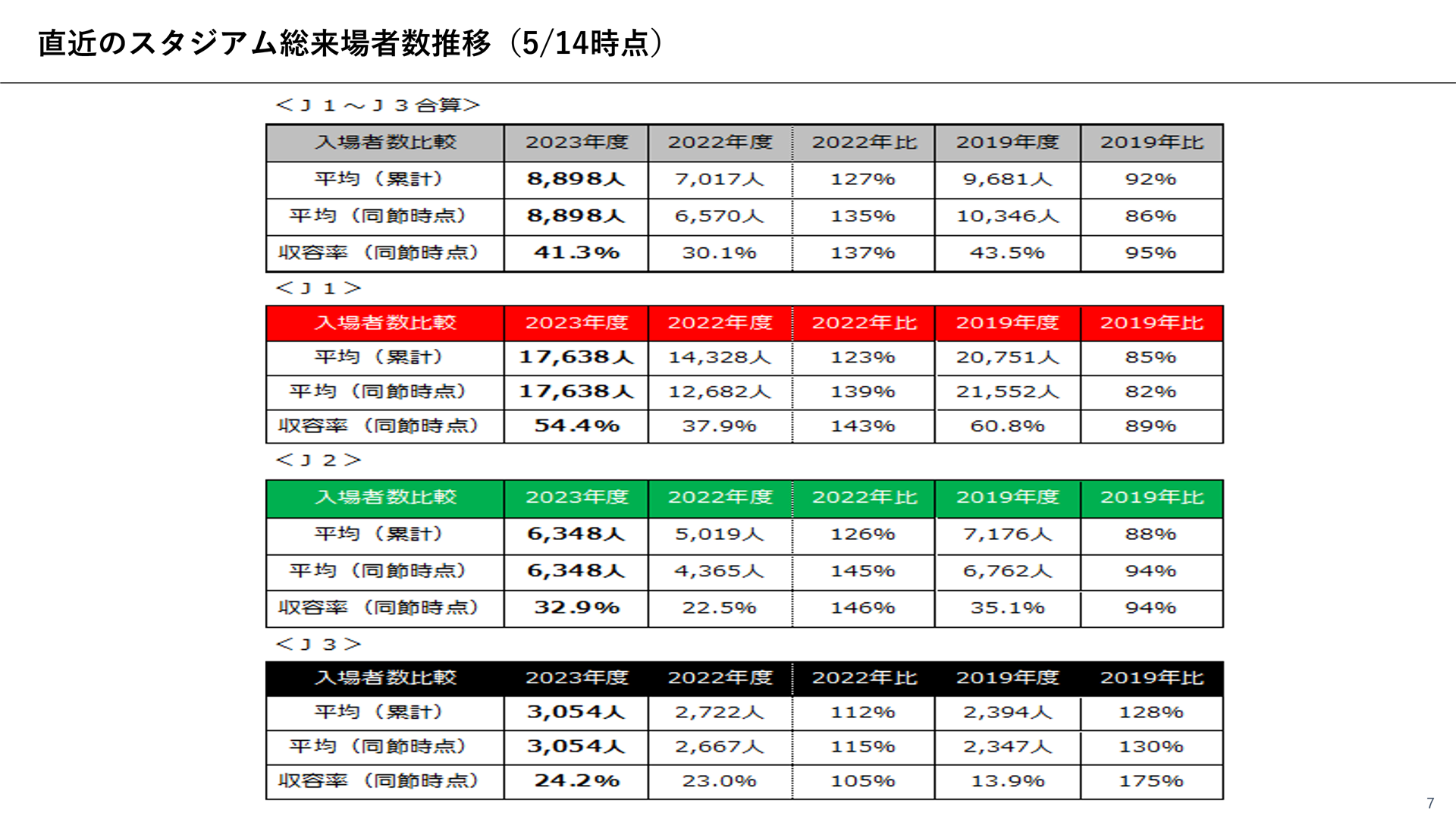

この3つのKPIのうち、特に重視しているのはスタジアム入場者数だが、コロナ禍で大きな影響を受けた。以下の表は、コロナ禍以前の2019年度と2022年度・2023年度の数値をまとめたものである。

2019年度は、年間のスタジアム入場者数が過去最高の1,100万人を達成。コロナ禍を経て2023年現在の入場者数(試合消化節で比較)は、2019年比で86%と、客足は回復しきっていない。

いかに、2019年比で100%を超えられるか。試行錯誤しながらすすめている(笹田氏)

Jリーグは来場者の上位2割で6割の来場回数を占める。常連化のポイントは「年3回来場」

次の図は、来場者を年間来場回数別に分類したグラフである。棒グラフは来場回数ごとの人数を示している。「1」は、来場回数1回、つまり、その年に1回スタジアムを訪れたサポーター人数を意味する。2回、3回となると減少していくことがわかる。折れ線グラフは、来場回数ごとの“のべ来場回数”を示している。たとえば、年間来場回数が20回のサポーターは2万729人なので、のべ来場回数は41万4,580回になる。

来場回数ベースで上位2割のサポーターが、全来場者数の6割を占めている。コロナ禍でも、熱心なサポーターが沢山ご来場くださり、Jリーグを支えていることがわかる(笹田氏)

ただ、この状況は「新しいサポーターが入ってきていない」ことの裏返しでもある。新規ファンをいかに増やすかはJリーグにとっての大きな課題だ。一方、年3回来場した顧客は離脱率が50%以下になり、常連として定着する割合が高くなることがわかった。そこで、Jリーグと各クラブでは、今まさに「年3回来場」をキーワードに施策を行っていると笹田氏は明かす。

「デジタルなんて必要ない」と言われた2015年。JリーグのマーケティングDXの変遷

なぜ来場者ごとの来場回数をここまで精緻に把握し、「3回来場で常連化する」という仮説を導き出せたのか? スタジアムでのチケットもぎりや、会場アンケートだけで把握できるとは思えない。「3回」という回数には裏付けがあり、データが示されている。

それができるようになるまでどのような軌跡を辿ったのか。それが本講演のテーマでもある、Jリーグ流デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進だ。第一歩は2015年に遡る。当時のJリーグのチェアマンがデジタルマーケティングを推進すると表明。担当部門の第1号社員として、ニフティ株式会社でWebサービス事業部門、新規事業推進部門などに携わっていた笹田氏が加わった。

最初は私の1人部署でした。その頃はまだDXという言葉もなく、Jリーグの各クラブを訪問しても『デジタルなんて必要ない。駅前でチラシを配った方がよっぽど効果的』と言われる場合もあるくらいでした(笹田氏)

先行してデジタルマーケティングを実施してくれたクラブで集客の成果が出たことや、コロナ禍をきっかけに各クラブがDXに注力しはじめたこともあり、クラブ独自のECやアプリの開発が進み、いまやJリーグはデジタルマーケティングを活発に活用する体制へと変貌した。その中核となっているのが共通IDである「JリーグID」、そして共通データベースだ。

JリーグIDの適用範囲は各所におよぶ。公式チケット販売サービス「Jリーグチケット」、ECサイト「J.LEAGUE ONLINE STORE」、公式アプリ「Club J.LEAGUE」、ICカードやQRコードを利用した入場・観戦記録システム「ワンタッチパス」、LINEアプリを用いた入場チケット表示機能などがJリーグIDと連携。顧客行動分析の軸となるデータを、統合的に集約している。また、各クラブがチーム公式アプリのプッシュ通知を行ったり、メールマガジンを配信したりする際にも、JリーグIDのデータベースが活用されている。

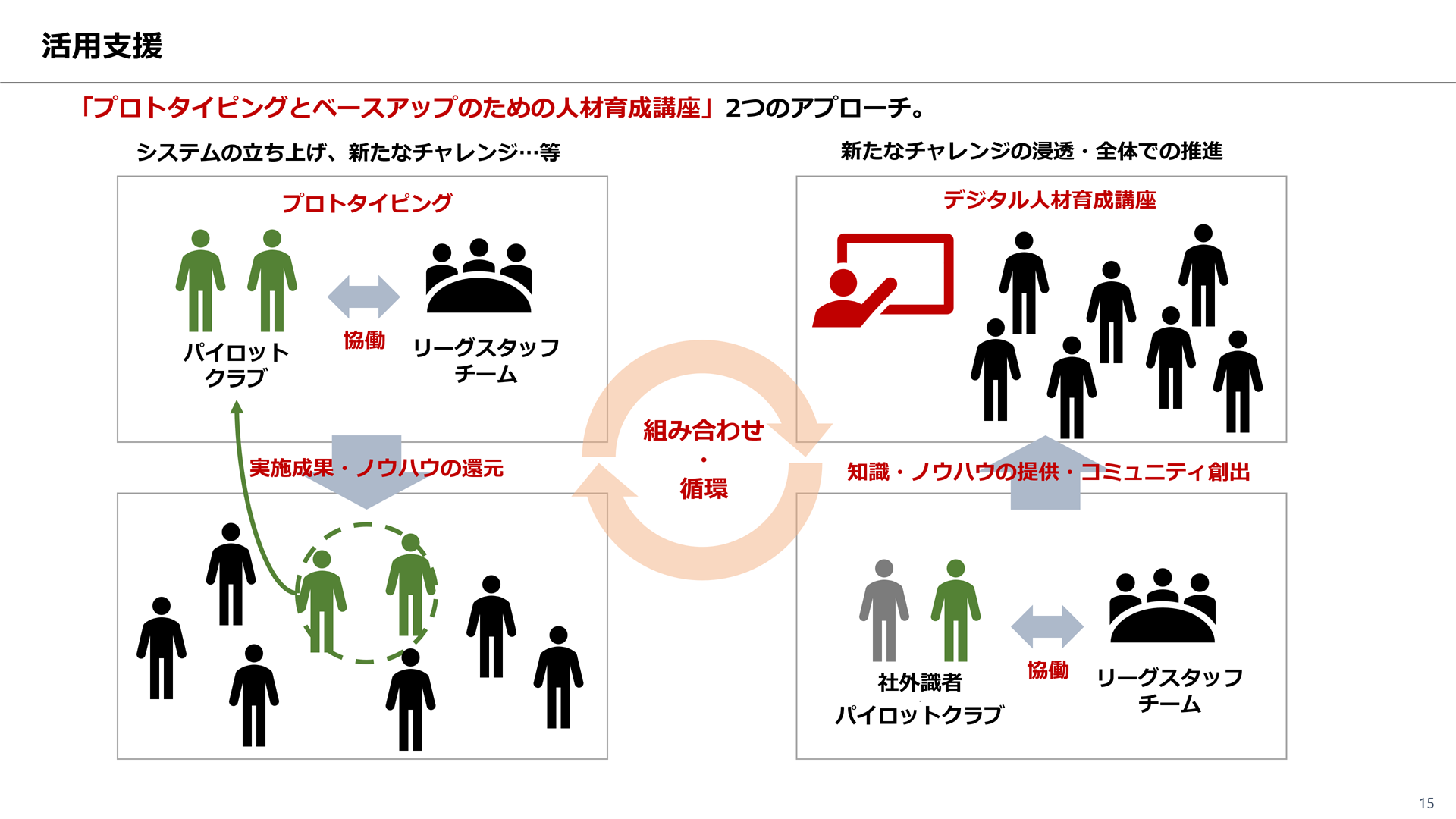

デジタルマーケ戦略推進のポイントは、環境整備と活用支援の両輪を回すこと

笹田氏は、DXの枠組みだけを作っても意味がないと強調する。JリーグIDのシステム構築など、環境整備をするだけではうまくいかない。たまったデータを活用してもらえるよう、活用を支援する。環境整備と活用支援、この両方をやらないとマネタイズはうまくいかない、と戦略段階から設計していたという。

環境整備は「餅は餅屋」の理念のもと、チケット販売・ECストア構築・アプリ開発など各方面で外部パートナーと積極的に協力した。Jリーグ側はプラットフォーム構築を行い、フロントサービスはパートナーと協業し、IDと連携することで、効率化をはかっている点が特徴だ。

続いて、笹田氏は活用支援のアプローチ方法を説明するにあたり、Jリーグとクラブの関係性を説明した。Jリーグは、サッカーリーグ運営の中心的存在ではあるが、各クラブの親会社ではない。全国の60クラブは各地で独立運営されており、Jリーグはあくまで縁の下でクラブを支える存在だ。

Jリーグがクラブに施策を強制することは一切ありません。クラブの方が『やりたい』と自発的に思っていただかない限り、強制力は一切ないです(笹田氏)

活用支援では「プロトタイピング」と「人材育成講座」でアプローチ

では、どのように活用支援を進めていったのか。たとえば、新しいシステムやサービスを立ち上げるときは、試験導入に興味があるクラブを募集し、数クラブと一緒に小さくはじめた。うまくいってから、他のクラブへ広げていくことを意識して行っていたという。

デジタルマーケティングの重要性を各クラブへ浸透させるには、現場担当者の育成も欠かせない。各クラブのスタッフに対するデジタルマーケティング研修を月1回ペースで実施。コロナ禍前は、リーグとクラブの信頼関係が築けていなかったので、研修会後に懇親会を開催して信頼関係をつくっていくなど、地道なコミュニケーションを重ねたという。

多くの場合、各クラブのデジタルマーケティング担当は1人か別部門との兼任で1人。孤独になりがちで、ノウハウも積みづらい。そこで、外部のマーケティングの有識者などの協力を仰ぎながら、知見の共有を図っていった。『他のクラブもやっているから僕らのクラブでもできるかな』や、経営陣には『有名な○○さんのお墨付きがあるからやったほうがいいんです』などなんとか前に進める工夫をして、組織づくりから意識してやっていきました(笹田氏)

認知からリピートするまで、データを活用して見えてきた、集客の「型」

地道な取り組みの結果、現在60クラブ全てがJリーグIDと共通データベースを利用している。IDの発行総数は319万(2023年4月末時点)に達している。またIDの月間アクティブ率が約29%となっている。アクティブ率を支えているサービスの1つが、「Club J.LEAGUE」アプリだ。

「Club J.LEAGUE」は、累計ダウンロード数111万、シーズン中のアクティブ率は平均35%(2023年3月時点)のJリーグ公式アプリだ。ファン同士の誘い誘われを促すCRMサービスで、スタジアムに訪問して同アプリからチェックインを行うとポイントが貯まっていき、無料招待券を友だちにプレゼントできるような仕組みがある。

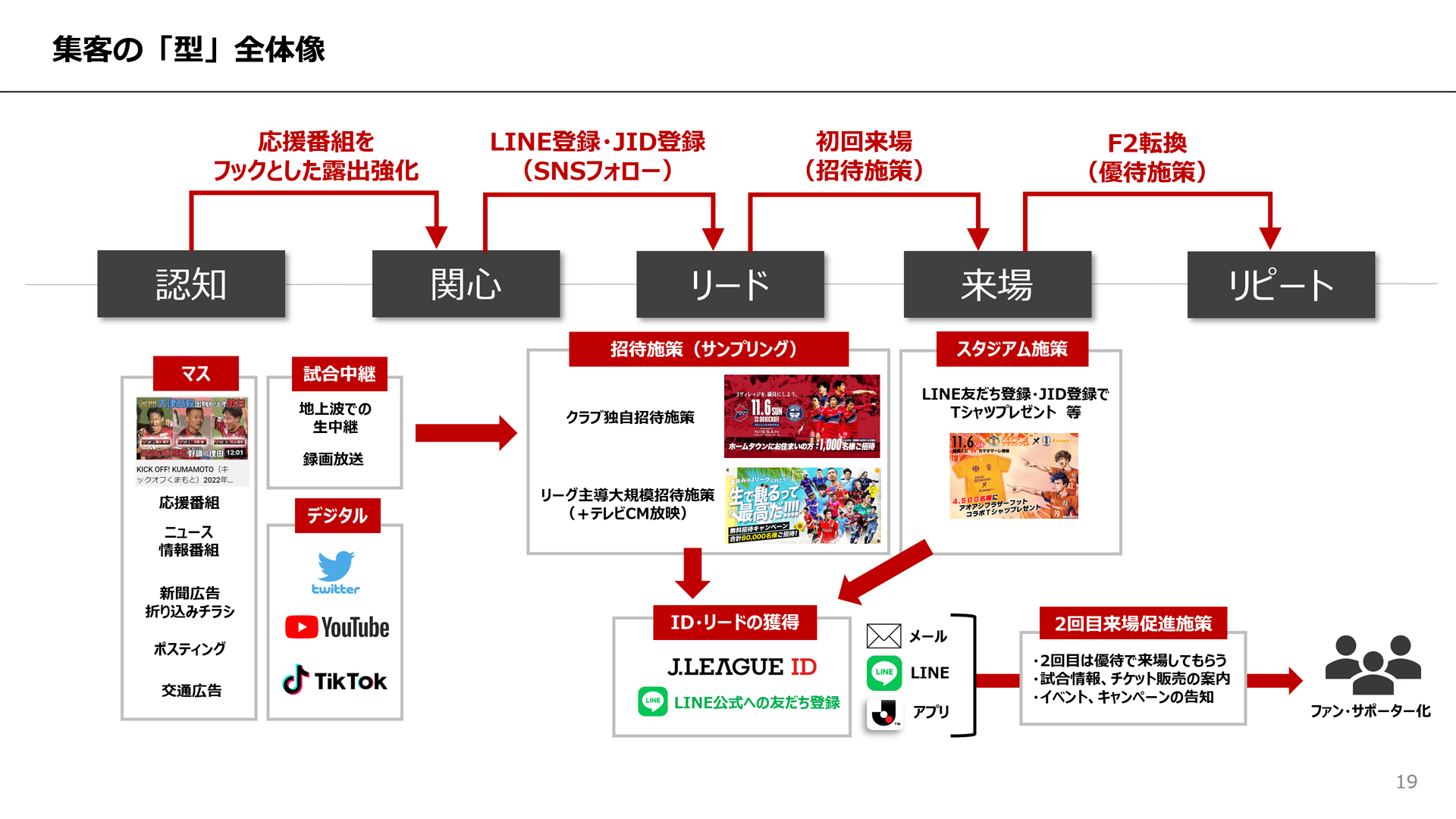

下図は、集客の「型」の全体像である。マスメディアやSNS、新聞の折込チラシなどマスとデジタルを活用して、認知を拡大させる。関心を持ってもらったときにLINEやJリーグIDを登録してもらい、初回来場時には招待施策を実施し、とにかく、まず1回スタジアムに足を運んでもらう。2回目の来場促進施策として、割引券を配布する優待施策を行い、3回目に定価でチケットを購入してもらうのが、基本的な集客の型だという。

関心度が毎年1ポイント低下。危機感から顧客起点マーケティングの取り組みをスタート

このJリーグのDX化をきっかけに、“Jリーグ全体でマーケティングしよう”という流れがあり、昨年からマーケティングの範囲を広げて取り組んでいるという。というのも、コロナ禍前の2019年段階から、スポーツや、サッカー、Jリーグに対する関心度が毎年1ポイントずつ落ちる傾向にあり、危機感を抱いていたからだ。JリーグIDの獲得ペースも鈍化していた。過去最高の入場者数を記録した2019年から、JリーグIDの外の構造を理解しないと、このままでは行き詰まってしまうという危機感を抱いていたと、笹田氏。

そこで、顧客起点マーケティングのフレームワークである「9segs(ナインセグズ)」を活用して、マーケット全体の顧客分析・理解をすすめていくことにした。9segsとは、マーケターの西口一希氏(著書に「たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング」など)らが提唱するメソッドだ。自社・競合を含む顧客を「9つの顧客セグメント」に分解し、セグメントごとの購入心理や購入行動データを分析することで、ビジネス成長につながる戦略を導くことができる。

また、コロナ禍後に、盛り上がりを取り戻すために、Jリーグで実質初めての取り組みでもあるテレビCMを絡めた大型キャンペーンの展開が実施予定となっていた。

大型キャンペーンをなんとか成功させたいという思いもあり、JリーグIDの外の状況を把握し、誰に対して何を訴求していくのかをはっきりさせないとという課題感もあり、顧客起点のマーケティングに取り組みはじめました(笹田氏)

9segsを活用して、注力すべき顧客と施策の方向性が明確に

Jリーグ・スタジアム観戦の9つのセグメント設計と定義が以下の図だ。

スタジアム入場者と、動画視聴者のセグメントごとの調査結果が下図である。本セッションでは、スタジアム入場者について話をしていった。Jリーグを認知しつつもスタジアム観戦体験はない人が52.7%、観戦経験はあるが2020~21年は観戦していない人が19.4%いた。この中には、スタジアムで観戦してみたい人が、13.5%存在していた。

13.5%存在する「スタジアムで観戦してみたい」層のうち、約10%がライト層になってくれたら、ライト観戦層が1.5倍になる。関心はあるが離れている人や、関心はあるが観戦したことがない人に、まずは1度来場してもらおうと。『誰に』『何を』の『誰に』の部分がここで決まりました(笹田氏)

施策の優先順位を決め、Jリーグと各クラブで役割分担をしながら施策をすすめていったという。

この他、スタジアム観戦に抱いている印象、Jリーグの情報を得るために利用している媒体をセグメントごとに調査した。調査の結果、「認知未利用層がJリーグの情報を得る手段はテレビ中心で、SNSではほとんど見ていない。テレビによる訴求が重要だ」「離反層は認知未利用層に比べると、SNSを見ている」などの傾向がわかった。

ライト層になってもらうための手段と、コア層になってもらうための手段が違うことは、我々もなんとなくわかってはいたんですが、調査によって明確に文章化でき、施策の方向性を決定づけることができた(笹田氏)

2023年の取り組みと振り返り。新規ID獲得数は14.8万名! 基盤構築で効果を把握できるように

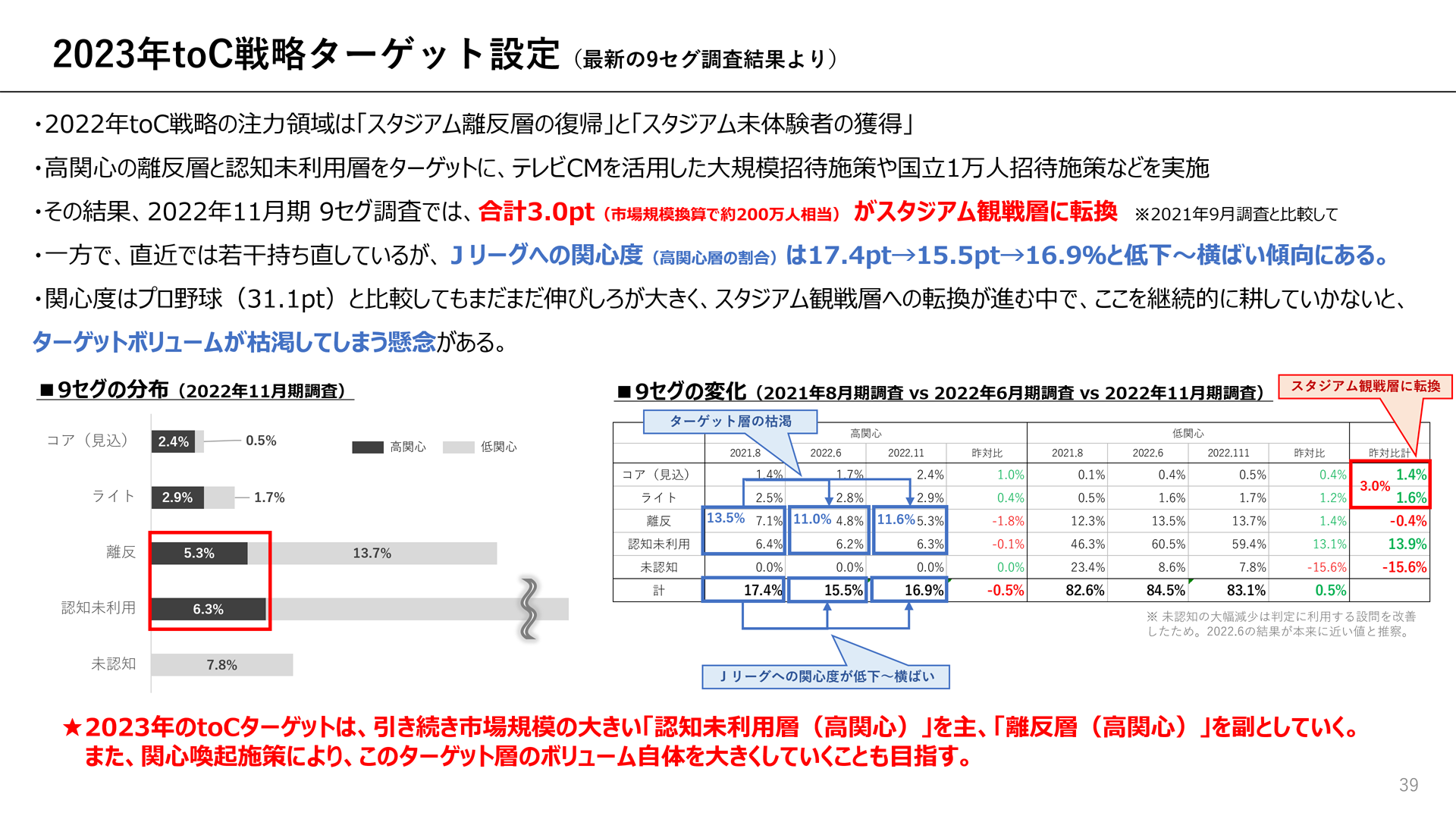

Jリーグでは「スタジアム離反層の復帰」と「スタジアム未体験者の獲得」を、マーケティング戦略上の注力領域に掲げ、各種施策を展開している。この結果、2022年11月期の調査では約1年前の調査(2021年9月実施)と比較して、合計3.0ポイント(市場規模換算で約200万人相当)がスタジアム観戦層へ転換したことがわかった。

ただし、関心度は横ばい傾向が続く。そこで2023年は、関心度をあげる取り組みを強化していくことに。認知・関心をあげていくために、ローカルテレビ局と協力し、サッカー番組をつくったり、試合のテレビ中継をしてもらったりと、特にテレビでの露出拡大に力を入れているという。

次に笹田氏は2023年開幕期からゴールデンウイークまでの施策と、結果を振り返った。2022年末のカタールW杯は社会的な関心事となった。その熱狂をJリーグの開幕につなげていこうと、同年末にSNSで特別動画を公開したところ、1,450万リーチ、220万回再生と、過去最高のリーチを獲得できた。その後、Jリーグ30周年イベント、キックオフカンファレンス、9万名無料招待などの施策によって、JリーグIDの新規獲得数14.8万名、離反層の再活性化ID数20.7万名、集客貢献度15.8万名などの成果があったという。

『テレビCMって本当に効果あったの?』『無料招待しても成果がわからないのでは』といった話になりがちだが、デジタルマーケティングの基盤を用意し、アンケート設計も事前にしていたので、効果が確認できた。担当者の感覚頼りではない、しっかりとした振り返りができることが、DXやデジタルマーケティングを並行してやっていく意義かなと思います。こうした数値があると、経営陣も投資判断がしやすくなると思います(笹田氏)

可視化なくして成長なし。可視化にはDX化はマスト

笹田氏は「DXは手段です。顧客体験と収益を向上することが目的」と言う。「DXは手段」と言い切るためには、デジタル知識を習得し、どう活用するか理解しないと手段にもできない。自己研鑽も、マーケターに求められる素養だろう。

DXを進める際、一定数「デジタル嫌いな人」はいる。事例にあった懇親会の開催など、そういった人とはアナログなコミュニケーションが一番大切だと笹田氏。また、組織全体で一斉にDXを推進しようすると、推進側のキャパシティを超え、サポートができず滞ってしまう場合もある。きめ細かく、かつ自発的に取り組みが進むように、試験的に導入をはじめて徐々に拡大していくのがおすすめだとアドバイスした。

「マーケティングでは、振り返りが一番重要」と笹田氏。振り返るには、可視化(≒DX化)が必要なので、「可視化なくして成長なし。可視化するにはDX化はマスト」と言う。さまざまな施策を展開し、期待通りの効果が出たのか。正確な把握のために、DXの推進は重要だ。

最後に笹田氏は「PDCAに、M(ミスする)を加えて、PDMCA。手を使わないサッカー競技は、ミスがつきもの。ミスはつきものだと前提に置きながら、PDMCAを回していくことが大事」と述べてセッションを締めくくった。