アドフラウド(広告詐欺、不正な広告)は、広告主が広告費を支払ったにもかかわらず、求めていた成果を得られない結果になる仕組みのことを指す。

コンバージョンを増やしたりブランディングを進めたりするためのネット広告の活用が進んでいるが、その成長にともない、企業の支払う広告費をかすめ取ろうとする「アドフラウド」も増加していると言われる。

実際には何の成果もないのに「広告が表示された・クリックされた」と広告配信システム上はレポートされる状態を作り出す、悪意をもったアドフラウドの手法を14種類、整理して解説する。

「アドフラウド」は英語では「ad fraud」で、本来ならば「アドフロード」が近い表現だ。しかし日本ではカタカナ表記としてすでに「アドフラウド」が定着してきている傾向があるため、ここではその表記を使う。

アドフラウド14の手法

隠し広告(Hidden Ads)

広告システム上は表示されていることになって課金されるが、実際にはユーザーの目に触れていない広告。

「小さなインラインフレーム(iframe)内に押し込めて表示」「透明な状態で表示」「ピクセル状態で表示」などの手法がある。

過度な広告の詰め込み(Ad Density)

ページ内に広告を大量に詰め込んで表示することで、実際には個々の広告がちゃんと見られない状態。ページ内に広告しか表示されない状態もある。

グーグルのクローラーに対してはコンテンツを表示することで検索結果に表示させトラフィックを獲得し、人間がアクセスした際には広告だけの表示にする場合も。

自動リロード(Auto Refresh)

広告表示を(1秒間に1回など)何度も自動的に更新(リロード)することで、広告の表示回数を水増しするもの。ページ自体をリロードする場合もある。

自動でリロードする場合と、ユーザーの行動(スクロールなど)に応じてリロードする場合がある。

動画などの滞在時間が長いページで見えない領域に広告を掲載し、1動画を見ている間にどんどん広告を切り替えて1000広告インプレッション超を発生させることもある。

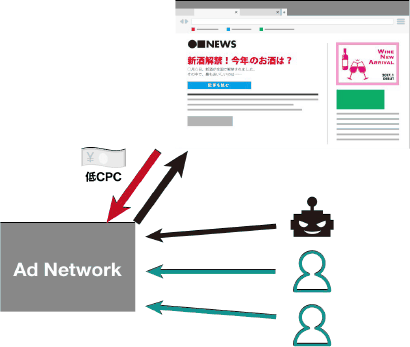

第三者からのトラフィック獲得(Sourced Traffic):広告経由

広告掲載サイトに対して、第三者のサイトから安価な広告を使ってトラフィックを獲得するもの。

通常のメディアがスポンサードコンテンツ(タイアップ広告)を掲載した際に、広告主と握ったインプレッション数に満たないため第三者からトラフィックを獲得しようとする場合など、安価なCPCで獲得したトラフィックにはbotが含まれる場合がある。

第三者からのトラフィック獲得(Sourced Traffic):トラフィックエクスチェンジ経由

コンテンツ閲覧を目的としていないユーザーやbotによるトラフィックを、いわゆる「トラフィックエクスチェンジ業者」から獲得するもの。

たとえば、小遣い稼ぎをしたいユーザーなどが指定されたページを表示するのだが、実際には見ていない状態。

また、業者は「自動サーフ」と呼ばれる類のツールを提供しており、広告掲載サイトを業者に登録すると、小遣い稼ぎユーザーがツールを利用して登録サイトを巡回(自動ロード)する。これによりトラフィックが発生したことになり、広告が表示されたことになる。

オークションのURL偽装(Falsely Represented)

悪意をもったSSPがインベントリを偽装し、入札時とは異なるサイトに広告が掲載されるもの。悪意をもっているため、多くの場合は掲載先のコンテンツは不適切なもの。

ブラックリスト化されてしまったドメイン名のコンテンツを悪用して広告表示を稼ぐ目的で行われる。

データセンターからのトラフィック(Data Center / Proxy)

データセンターやレンタルサーバーのIPアドレスからのトラフィック。

人の利用するコンピュータやスマートフォンなどのデバイスのIPアドレスからではないため、多くの場合、人間が広告を目にするわけではない。

また、実際には広告配信対象ではない地域のサイトに広告を表示するために、データセンター内でプロキシを利用していることもある。

クッキー汚染(Cookie Stuffing)

(広告インプレッションではなく)ブラウザに保存されているCookieを上書きし、あたかも(悪意を持った者の)サイトを訪れたかのように見せかけるもの。

高単価なリターゲティング広告を表示させるために利用する場合や、不正な成果(コンバージョン)を獲得するために利用することがある。

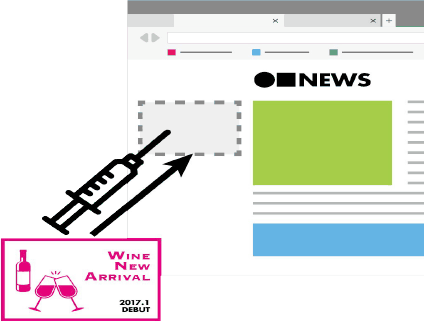

不正な広告挿入(Ad Injection)

(メディア側が被害者)

ブラウザのツールバーや拡張機能などを使って、ユーザーがブラウザで見ている他人のサイトに、(悪意をもった者のサイトに表示されているかのようにシステムからは見えるように)広告を表示するもの。

ウイルス・マルウェア・アドウェアなどによる個人端末の乗っ取り(Malware, Adware, Hijacked Device)

(PCでもスマホアプリでも存在)

マルウェア(ウイルス)などを使って一般ユーザーのコンピュータなどのデバイスに侵入し、自動的にブラウザを立ち上げて広告を表示するもの。

コンピュータの画面ではブラウザが立ち上がっていないよう見える状態で通信を行う場合もある。

スマホの場合、ロック画面状態でも裏で広告表示が行われていることもある。

ブラウザを自動で動かして広告閲覧を生成(Imp/click Bot, Retargeting Fraud)

(PCでもスマホアプリでも存在)

ブラウザ機能(表示部分がない「ヘッドレスブラウザ」と呼ばれるものの場合も)をプログラム(bot)によって自動的に動かしてページ閲覧を偽装するもの。

botプログラムによっては、広告表示だけでなくクリックを偽装したり、企業のサイトをあらかじめ自動訪問しておいてリターゲティング広告を表示させたりするものもある。

不正クリック発生によるアトリビューションの汚染(Click Stuffing)

(アプリ広告)

スマホアプリの起動時に、ユーザーが意図していないクリックを不正に発生させておくことで、アトリビューションを不正に操作するもの。

Google PlayやApp Storeをアトリビューションが付いた状態で自動的に表示させておくことで、その後ユーザーが(自分で)何らかのアプリをダウンロードした際に、その業者のCPI(インストールごと報酬)成果となる。

不正クリックによるコンバージョンの乗っ取り(Click Injection)

(アプリ広告)

(Androidのみ)アプリの初回起動時にインストール経由を判定してCPI(インストールごと報酬)を発生させるタイプの広告向けの不正。ユーザーが(自分でインストールした)新規アプリを初回に起動する直前に、不正なアプリを経由してそのアプリを起動させ、不正な業者のCPI成果とするもの。

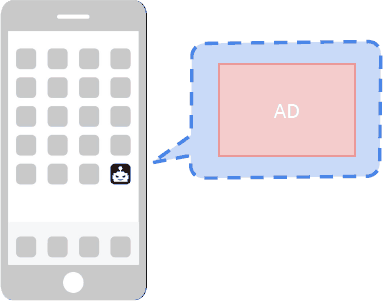

バックグラウンドでの広告閲覧による収益の水増し(Background)

(アプリ広告)

アプリがバックグランド状態や非利用状態のときに広告を読み込むもの。

バックグラウンドで動画広告などを自動的に表示しており、さらに不正プログラムによりクリックの偽装を行う場合もある。

アドフラウドのキホンと広告主が考えるべきこと

この内容は、10月10日にSupership(スーパーシップ)社とMomentum(モメンタム)社が開催した、アドベリフィケーション関連のメディアラウンドテーブルで、Momentum代表の高頭氏が解説したものをベースとしている。

高頭氏は、米国TAG(Trustworthy Accountability Group)※によるアドフラウドの定義と手法をもとに各種法をコンパクトに説明していた。上記解説は、その内容をもとに編集部でまとめたもの。

※TAGは、AAAA(米国広告代理店協会)、ANA(米国広告主協会)、IAB(インタラクティブ広告協議会)の3団体によって作られた団体で、デジタル広告業界のビジネス活動と商取引の透明性を確保し、説明責任を明確化するプログラム。

高頭氏によると、アドフラウドには、大きく分けて次の2種類のものがあるという。上記に挙げたのは、後者の「意図的な要因」に属するものを、さらに具体的に示したものだ。

- システムの仕様上どうしても起こってしまう「偶発的な要因」

- 各種システム管理のためのクローリング

- セキュリティソフトによる自動アクセス

- 掲載サイトのスタイル崩れのために広告が適切に表示されない状態

- などなど

- 人が悪意をもって引き起こす「意図的な要因」

- スパムサイトによる不正水増し

- 個人ブロガーによるトラフィックエクスチェンジ

- 小遣いかせぎ目的のインターネットユーザーによるトラフィックエクスチェンジ

- botによる不正表示・不正クリック

- 掲載先サイトによる意図的な広告隠し

- などなど

日本ではアドフラウドは少ないといわれるが、実際にはスマホアプリ広告関連のアドフラウドは多いとみられているという。というのも、日本には有力なゲームパブリッシャーが比較的多く、そうした企業は広告費を多く使っているため、そうした広告費を狙った不正が世界中から集まっているためだとみられる。

広告主が、自分たちが出稿した広告をこうしたアドフラウドから守るには、アドフラウド対策をしっかりと行っている広告システムを利用するか、Momentumなどが提供しているような「アドベリフィケーション」のサービスを利用する必要がある。

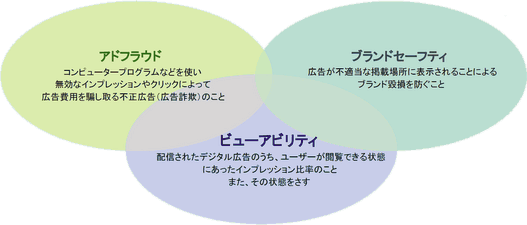

なお、ここではアドフラウドの詳細を解説したが、広告主が意識すべき「広告取引の透明性」「ビジネス推進のさまたげとなる広告の問題」には、それ以外も含め次の3点があることは、あわせて理解しておきたい(そして、これら全体から広告を守るためにもアドベリフィケーションサービスを利用できる)。