変化するウェブサイトの位置づけとWeb担当者の役割

企業がWeb 2.0時代を生き抜く鍵は

ウェブサイトとWeb担当者にあり

『ウェブ進化論』によって、グーグルの脅威やネットの「あちら側」で起こっていることを突きつけられたものの、何をすればいいのかわからず不安やあせりだけを募らせたWeb担当者も少なくないだろう。企業のWeb担当者が『ウェブ進化論』から読み取るべきことは何か? そしてどうすべきか? 本特集のテーマともいえるこの命題を、日本インタラクティブ・マーケティングの真野英明氏にぶつけてみた。そこで返ってきたのは、重要度を増す企業のウェブサイトとWeb担当者の目指すべき姿だった。

編集部

協力:真野 英明(日本インタラクティブ・マーケティング)

企業全体のマーケティング活動のなかに

ウェブサイトを位置づける

「『ウェブ進化論』に書かれていることで、企業とそのWeb担当者が読み取らなければならないメッセージは、『とにかくウェブを使え、使い倒せ』ということ。大企業か中小かに限らず、これからはウェブを徹底的に使い倒す力が求められる」

こう語るのは、日本インタラクティブ・マーケティング株式会社代表取締役社長の真野英明氏。ネット以前から十年以上マーケティングの世界を見てきた同氏によれば、これからの時代、企業はネットを活用してマーケティング活動に取り入れていかないと、淘汰されてしまうという。

キリンの宣伝担当部長やeビジネス推進室室長の経験を持つ。ほかにも日本広告主協会「Web広告研究会」顧問、日本ネットビジネス協会顧問、日本ラジオ広告推進機構代表など、幅広く活動。

http://www.jimkk.com/

日本でも、Web 2.0的な要素をマーケティング活動に盛り込むという動きは出てきている。一方的な情報発信から、ユーザーの声を聞くためのツールとして利用しようという動きだ。しかし、そのWeb担当者の配置、部門構成、予算、与えられる権限など、社内的な仕組み作りは完全に遅れている。

組織のなかでウェブ部門がきちんと位置づけられている企業もまだ少ない。広報部のなか、あるいは宣伝部、営業部、情報システム部……といった具合に、多くは既存部門のなかに設けられていて、ウェブの担当部門が確立されていない。結果として、ウェブの使い方も、元となる部門の業務に引っ張られてしまっているのが現状だ。

ウェブは企業にとっての五感

ユーザーを知るためのレーダー

これまでのウェブは、テレビ、ラジオ、雑誌の代替メディアとして捉えられ、それらと似たようなことが安く早くできるという点が注目されてきた。つまり、情報の発信が主な用途で、Web担当者の仕事とは「ホームページ作り」のことであった。しかし、これからは他の媒体と連係させること(=クロスメディア)で、より大きな効果を発揮し、可能性が広がるのだと真野氏は言う。

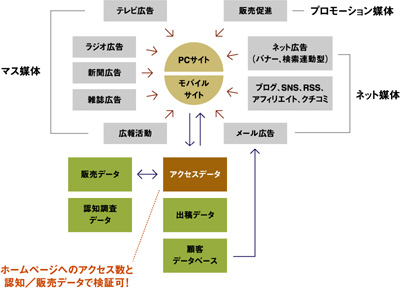

「家庭へのネット環境が普及したことで、ユーザーに何か刺激を与えると、その反応がすべてウェブサイトに返ってくるということがわかりました。今までウェブは“ウェブだけ”で考えていましたが、これからはクロスメディアの時代であり、その中心に存在するのがウェブサイトなんです。この考えをウェブセンタリングマーケティング(WCM)と呼んでいます(図)」

これまで、テレビやラジオはリーチ/告知媒体でしかなかった。それがクロスメディア化によって、ウェブに誘導できるようになった。リーチのみから、さらにその先のステップに進ませることができる。これは、マス媒体を使おうが、自社媒体を使おうが、とにかく返ってくる反応の受け口としてウェブサイトを位置づけるということでもある。

たとえば、アクセスログ解析は従来から行われていたが、それはサイトのSEOやユーザビリティ改善が主な目的だった。しかしこれからのアクセス解析の目的は、マーケティングデータの分析になる。

企業には、広告の出稿データ、DMの配信リストとその結果(コンバージョン)など、さまざまなデータがある。これらをウェブサイトから得られるデータとともに分析することで、ユーザーについてより多くのことがわかる。ウェブサイトはユーザーからのさまざまな反応を受け取ることのできる、企業にとっての五感であり、レーダーのような存在だと位置づける。これを理論化したのが先述のWCMというわけだ。