景品表示法が厳しくなり、ネットで広告配信する際に注意しなければならない点が増えている。違反すると広告主(事業者)側が行政指導や措置命令、最悪の場合は刑事罰の対象にもなる。

「デジタルマーケターズサミット 2025 Winter」では、どんな広告がNGとなるのか、企業はどう備えるべきか、法律事務所ZeLoの伊藤敬之弁護士と日本アフィリエイト協議会の笠井北斗代表理事が解説した。

法律の変化と事業者に与える影響

本題に入る前に、行政指導と行政処分の違いについて、伊藤弁護士が解説した。伊藤氏は、消費者庁表示対策課に出向し、景品・表示調査官として調査を担当した経験のある、広告表示関連の専門家だ。

まず、消費者庁の行政処分は、措置命令という形で出される。処分は公表されるので、通常目にするのは行政処分のニュースだ。一方、行政指導は書面を渡されるだけで、基本的には公表されない。数としては、行政処分の2〜3倍は行政指導されているという。

景品表示法も他の法律と同様、随時改正されている。影響が大きいのは、以下の2つの改正だ。

ステマ規制開始

2023年10月1日より、ステルスマーケティング(ステマ)規制が開始された。改正前は、ステマという広告手法自体を取り締まる法律は存在せず、ステマの中で優良誤認や有利誤認に該当するものに限って取り締まりがなされていた。しかしこの改正により、ステマ行為自体が違法として取り締まりの対象になった。

課徴金の強化と直罰規定導入

2024年10月1日の改正で課徴金制度が強化された。課徴金は違反したときに払う罰金のようなもので、強化内容は以下の2点。

- 過去10年以内に課徴金を課されたことがある事業者は、課徴金の額が1.5倍に

- 売上金額を推計する規定が導入

課徴金は売上金額に対して一定のパーセンテージで徴収するため、違反している広告によって売り上げた金額を算定しなければ課すことができない。これでは課徴金額を算定できないケースがあったため、売上金額を推計する規定が導入された。

この改正ではさらに、直罰規定も導入された。以前は、景品表示法違反の行政処分は措置命令で、さらに措置命令に違反すると刑事罰が科されるという順序だった。それが、景品表示法違反のタイミングで刑事罰を科されるのが直罰規定。つまり、景品表示法違反でいきなり逮捕されることもあり得る。

処分事例で解説「ステマ規制」と「第三者の優良誤認表示」

景品表示法の「ステマ規制違反」と「第三者の優良誤認表示」で、行政処分が続出している。ステマ対応は「広告」や「PR」とつけておけばいいとざっくり理解していても、処分内容を見るともう少し考えるべきことがある。本記事では、行政処分・行政指導されないために広告主(事業者)側が取るべき対策を、処分事例をベースに解説する。

「国が認めた」はNG! 機能性表示食品の誇大広告に注意

1つ目は、機能性表示食品「スリムサポ」の株式会社アリュールの事例だ。

「国が痩せると認めたサプリ」「消費者庁が認定した機能性表示食品です。」「3週間で体重−15kg」といった表示を自社ウェブサイト及び広告作成等を行う事業者等に運営を委ねるウェブサイトで行っていたため、景品表示法違反(優良誤認)として措置命令が出された。

- 自社サイトだけでなく、広告運営を委ねた第三者のサイトにおける表示も規制の対象になる

- 機能性表示食品の広告で「国や消費者庁が認めた」や「承認を受けた」というフレーズを使うのはNG

- 届け出た表示の範囲を超えているのはNG

景品表示法は、基本的には自社が作成に関わったサイトが対象だが、本来自社が作るべきものを他社に委ねた場合、委ねたサイトも対象になる。

また笠井氏によると、「広告作成等を行う事業者等に運営を委ねるウェブサイト」という回りくどい言い方をしているが、アフィリエイトなら行政発表は「アフィリエイトサイトの表示」と書く。つまり、アフィリエイトサイトだけでなく、広告代理店や制作会社、レベニューシェアで一緒に取り組んでいるコンサル会社など、関係ある事業者が作ったページも含めて、誇大表示を行うと広告主側も処分の対象になる。

また、対象になっている「機能性表示食品」は、消費者庁に届け出するだけで、消費者庁が何らかの審査をすることはない。このため、「国が認めた」や「消費者庁が認定した」というフレーズを使った時点で違法になる。さらに広告は、届け出た表示の範囲内で行う必要がある。今回は、容易に外見上の体の変化を認識できるほどの痩身効果を謳っていたため、違反と判断されたと考えられる。

伊藤弁護士によれば、「機能性表示食品は、近年措置命令が増えているので特に注意が必要」だという。

委託先やアフィリエイターの制作物でも違法な場合は、広告主が処分対象に

次に、育毛剤「MIHORE(ミホレ)」の株式会社ヴィワンアークスの事例。

SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、短期間で外見上でもわかるほど薄毛の状態が改善される発毛効果、白髪の状態が改善し黒髪が生える効果があるかのように示していた。これに対して、消費者庁ではなく、東京都が景品表示法に基づく措置命令を出した。

- アフィリエイターが制作しても、広告主側が処分対象になる

- 消費者庁以外に、都道府県が調査して処分に至ることがある

こちらはアフィリエイトサイト上の広告が問題になった事例で、東京都が措置命令を出している。一般的には消費者庁が調査と処分を行うが、都道府県にもその権限がある。また、消費者庁が公正取引委員会の地方事務所と連携して調査を行うこともある。

この事例では、ヴィワンアークス社は当初、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任はないと主張していた。広告主側がすべてチェックするのは難しいかもしれないが、他者に広告作成を委ねた場合も処分対象になることがあるので、審査基準を設けるなどしてしっかり内容を把握する必要がある。

ちなみに、東京都は公表する内容が詳しい。この事例でも事業者側の主張まで報道発表に書いている。不合理な主張を行った場合にはその内容まで公表されることになり、レピュテーションにも関わるため、注意が必要だ。

具体的な投稿内容の指示+PRの明示なし=ステマ

医療法人社団祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」のステマの事例。

インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者に対し、Google マップで星5ないし星4の評価をすれば費用を割り引くと伝え、クチコミ投稿させていた。景品表示法違反(ステルスマーケティング)に該当するとして、日本初のステマ告示違反の措置命令(表示の取りやめ、再発防止、社名公表)を出した。

- 投稿内容を操作・関与するのはNG

- PR投稿と明示されていないとNG

これはステマ規制違反で措置命令が出された初めての事例で、非常に注目された。ステマ規制の要件は大きく分けて2つあり、両方を満たすと違反となる。

- 事業者が投稿内容の作成に関与している(事業者の表示であると判断される)

- 事業者の表示であることが明瞭でない

この事例では「星4〜5のクチコミ」と具体的に内容を指示しており、Google マップ上のクチコミにPR表示をつけることはないので、要件を満たして措置命令が出た。逆に言えば、「よかったらGoogle マップにクチコミを書いてくださいね」のようなお願いであれば、ステマ違反にはならない可能性が高い。

ステマ規制は課徴金制度の対象ではないので、処分で課徴金を取られることはない。とはいえ、このような報道が出るとレピュテーションが著しく傷つく。課徴金がなくても、売上が激減するという可能性は大いにある。

投稿依頼したSNSの引用に注意

RIZAP社「chocoZAP(チョコザップ)」と大正製薬「NMN taisho」が、同じような違反をして処分を受けた事例。

自社サービス&商品をインスタグラマーに紹介してもらい、その投稿を自社サイト上でも掲載していたが、自社サイトでは広告明示がされていなかった。「ステルスマーケティング(ステマ)」に該当するとして、景品表示法違反の措置命令(再発防止、社名公表)が出された。

- 依頼したSNS投稿にPR明示があっても、その投稿を引用したときにPRであることが明瞭でないとNG

自社サイトの商品紹介ページや広告ランディングページなどに、SNSのクチコミやお客様の声を引用することはよくある。この時、インフルエンサーに依頼したSNS投稿が混じっていて、それが事業者の表示であることが明瞭になっていないと、ステマ規制違反と判断される。

事例ではインフルエンサーにはPR明示をしてもらっているので、きちんと気をつけている企業と言えるが、それを転載した際にも明瞭でなければならない。明瞭にして引用するか、あるいは自社が依頼した投稿は引用しないか、注意が必要だ。また、自社で作っているページの場合は、法務部門などがチェックすればいいが、外注しているコンテンツでPR投稿を引用してしまうこともありがちなので、チェック体制を作っておく方がいい。

企業のマーケ・広報が注意すべきこと

以上のように、近年、景品表示法による行政処分が増えている。広告主企業は、自分たちが作るものだけでなく、第三者に作ってもらう広告でも、きちんと広告明示されているかにも注意を払う必要がある。

景品表示法の他に、薬機法や医療法など、さまざまな法律に広告に関する規定が入っている。また景品表示法も、ステマ規制だけでなく、プレゼントキャンペーンなどの景品規制も問題になる。広告表示に関する法規制は幅が広く、専門外の弁護士だと全てを把握しきれないこともある。まずはセミナーなどで情報収集することや、気になったら法務部に相談できるようにすることが大事だ。

処分されると、課徴金という金銭的な問題もあるが、評判が悪くなることで、売上が著しく低下するケースもある。実際に措置命令後、破産手続きに入った企業もある。

もう1つ注意してほしいと笠井氏が強調するのは、ステマや無茶な訴求を提案してくる広告会社がいることだ。「うちなら他ではできない派手なことができます」「インフルエンサーを使ってうまくやれます」のようなことを言ってくる会社には要注意。特に、InstagramとTikTokで虚偽・誇大な表示をさせようという動きが最近目立っているので、この2つのプラットフォームでの広告は特に注意が必要だ。

そして、消費者庁や各都道府県による調査を甘く見てはいけない。今は広告の専門家や法律の専門家も含めて、さまざまな意見を聞いたうえで、判断している。知らないだろうと高をくくって嘘をつくと、より重い処分になる可能性もあるので、十分注意してほしい。

今後の予想と企業に求められる対応

広告表示関係の法規制は、今後も厳しくなっていくと予想される。新しい広告手法が出れば、消費者庁はそれに対して追加の規制をかけていく。広告主企業としては対応すべきことが増え、対応コストも増えていく。第三者の表示もきちんとチェックしなければならない。このため、内部の広告審査フローをしっかり構築して、効率的に広告審査をすることが大事になる。

また、「怪しい広告がある」とコールセンターに電話が来た場合、無碍に電話を切るのではなく、法務や広報、マーケに共有される仕組みを整えておきたい。仮に不当広告があった場合、自社ではなく委託先が作った広告の可能性もある。きちんと調査して適切に対応するフローに変更しておく必要がある。

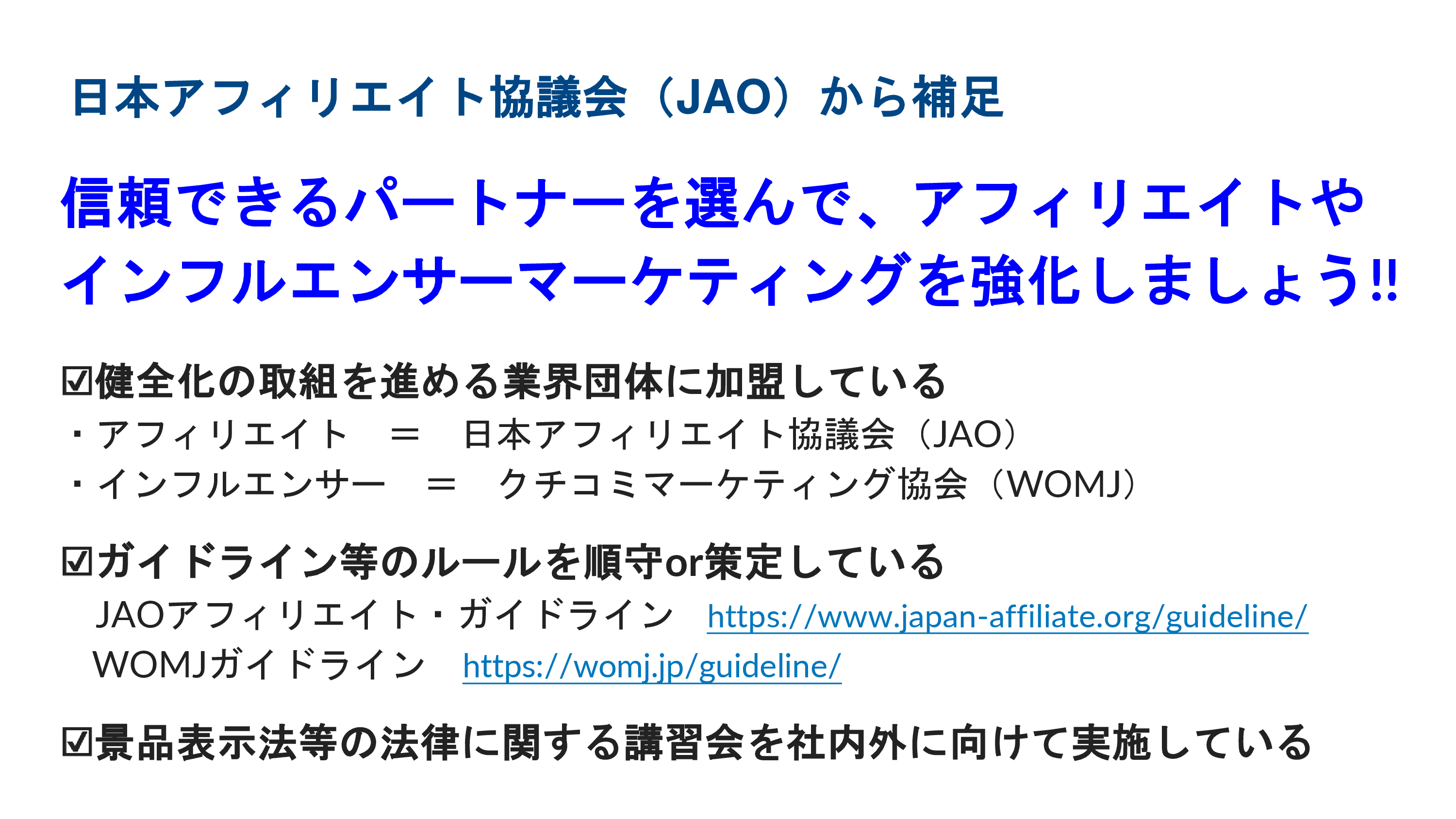

自社は大丈夫でも、委託先が虚偽・不当な表示をしてしまうと、自社がペナルティを課せられるリスクがあるので、信頼できるパートナーを選ぶことが重要だ。新たに広告を検討する際や広告運用に際して不安な場合は、法律事務所ZeLoや日本アフィリエイト協議会に相談すると安心だろう。日本アフィリエイト協議会では、会員ASPや代理店の情報共有や、広告主向け無料講座などの取り組みを行なったりしているので、参考にしてほしい。

※参考: JAO会員ASP / JAO会員代理店 / 広告主向け講座