東日本大震災の記憶、ウイルスがもたらした生活の激変、そしてイノベーションが産業構造や日常を変えてしまう体験などを目の当たりにしてきたZ世代。そんなZ世代と向き合うためには、企業はどんな視点を持つべきなのか。「デジタルマーケターズサミット 2025 Winter」に、博報堂生活者発想技術研究所の上席研究員である瀧﨑絵里香氏が登壇。

「Z世代を『理解する』から『共感する』へ~企業に求められる対話力~」をテーマに、調査結果やN1分析から見える若者像を紹介し、企業としての歩み寄り方を示唆した。

若者世代の行動や価値観醸成の背景

まず瀧﨑氏が説明したのは、若者世代の行動や価値観を醸成してきた背景についてだ。背景の一つとして挙げられたのが、「明日がどうなるかわからないという不安がある」という点である。

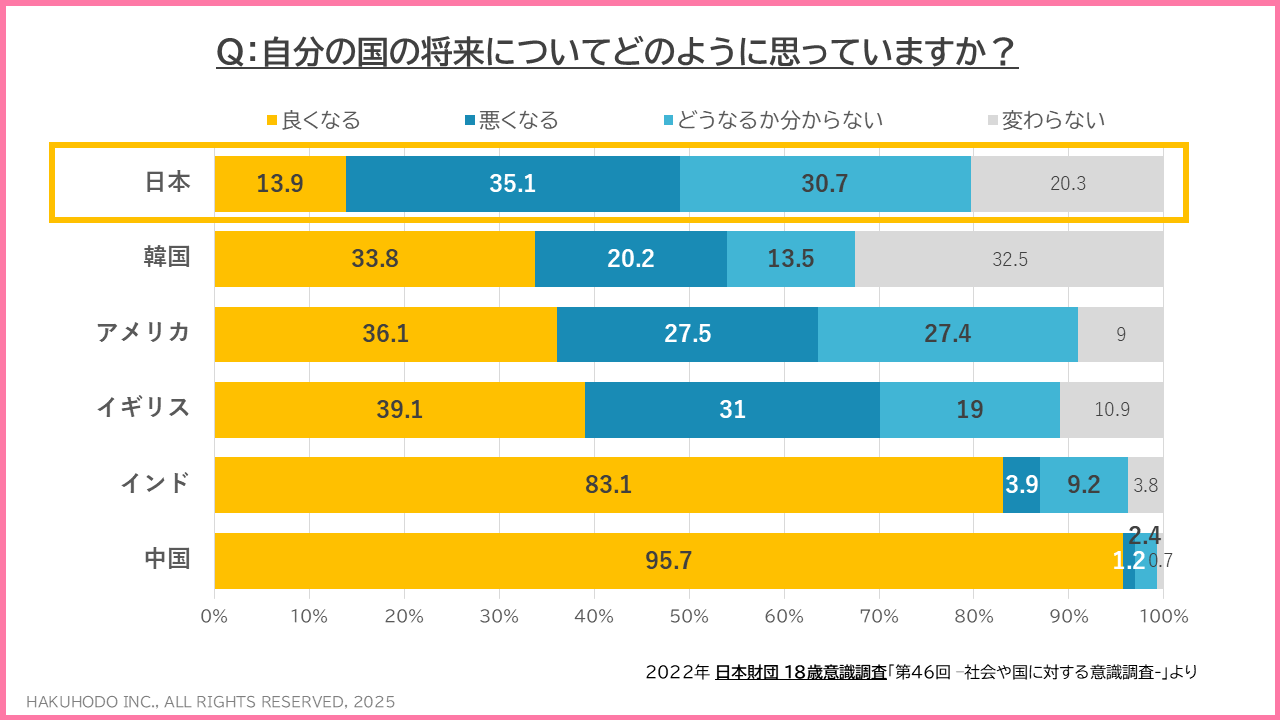

2022年日本財団18歳意識調査『第46回 国や社会に対する意識(6カ国調査)』によると、自分の国の将来が良くなると回答した人は13.9%と、海外(アメリカ、イギリス、インド、中国、韓国)と比べて圧倒的に低かった。また、内閣府の国民生活に関する世論調査でも、今後の見通しについて「いまより悪くなる」との回答が、「良くなる」を大きく上回っている。

というのも、Z世代は多感な時期に、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の拡大などによって、生活が激変することを経験している。また、AIなど1つのイノベーションによって産業構造ががらりと変わってしまう様子も目の当たりにしてきた。

Z世代は、不安定で変化が当たり前の時代に生きているという、意識があります(瀧﨑氏)

まさに、ビジネスやキャリアを考える上でのキーワードとなりつつある“VUCA”の時代を生きているのである。

「50歳以上」「アラウンド35」「Z世代」には、次のような違いがある。

- 50歳以上:「明日が今日よりも豊かになる」と信じられる右肩上がりの世代

- アラウンド35:一定の豊かさは前提にあるが、成長せずじりじりと下降する感覚を持つ定常化の世代

- Z世代:「明日は何が起こるかわからない」という“非連続性の不安”に苛まれている非連続性の世代

背景の二つめは、多様性の尊重と個性の発揮を求められる教育を受けてきたことだ。同性婚の法的承認や選択的夫婦別姓への賛否については、若い世代ほど賛成が多いという結果が出ている。多様性は、もはや彼らにとって当たり前のものとして深く根付いている。

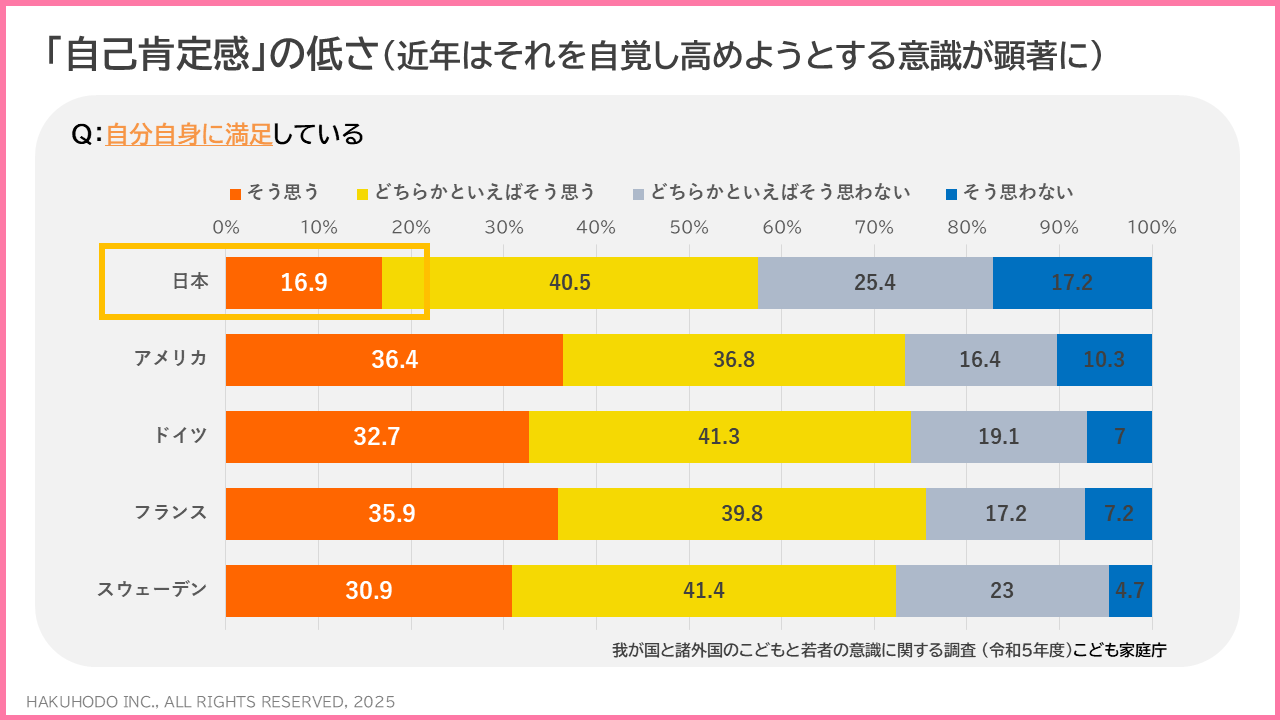

その一方で、多様性の時代の影には「生きづらさ」もあるのではと、瀧﨑氏は指摘する。それを象徴しているのが、自己肯定感の低さだ。 こども家庭庁が2023年に行った『我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査』によると、「自分自身に満足している」という問いに「そう思う」と回答した日本の子どもは16.9%。他国(アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデン)はいずれも30%を超えており、圧倒的に低い数値となっている。

日本の若者が自己肯定感に苦しんでいる背景には、「自分らしさを大事にし、多様性を尊重する」という欧米から取り入れられた価値観を、教育やポップカルチャーを通じて意識するようになったことがある。一方で、「個よりも和を重んじる」という日本人が歴史的に持ち、言語や伝統文化の中に根ざした無意識の感覚との間で揺れ動いていることが、「大きく影響しているのではないか」と瀧﨑氏は述べる。

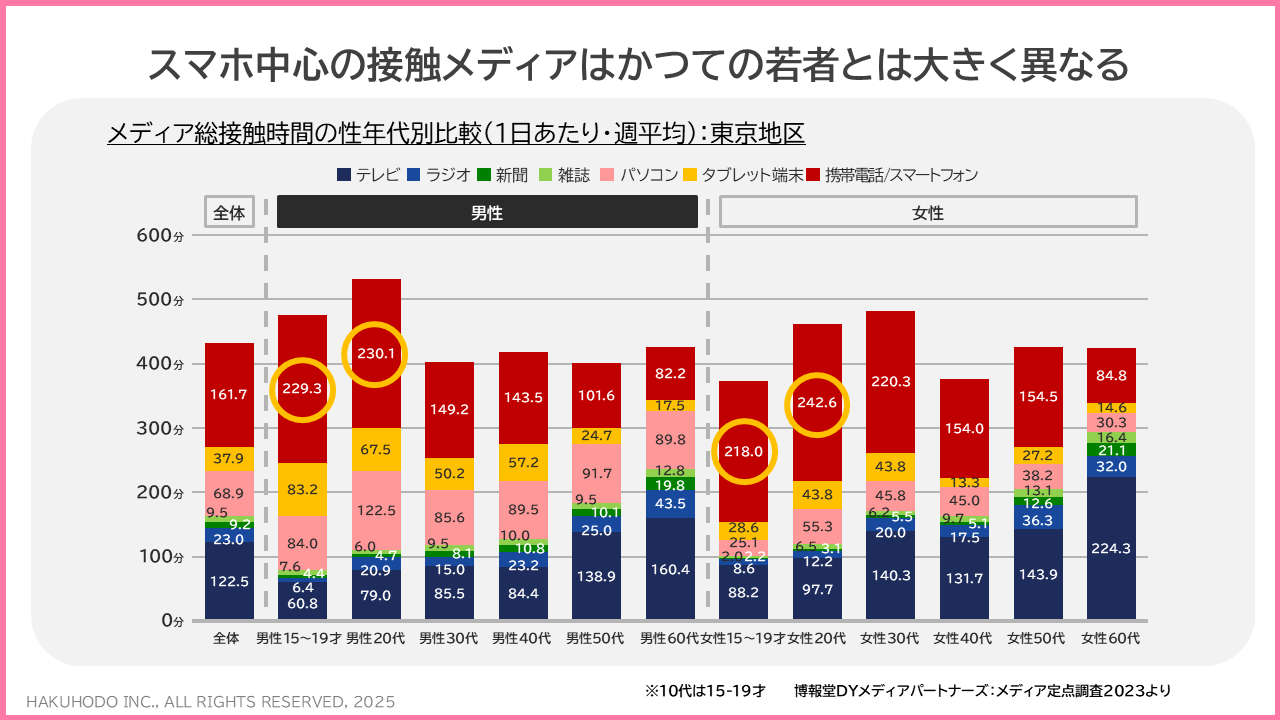

背景の三つめは、パーソナルな情報が常時流れ込む情報環境に接していることだ。博報堂DYメディアパートナーズ(※講演時点、現在は博報堂)の『メディア定点調査2023』によると、今の10代・20代の若者は、性別を問わずスマホ中心の生活を送っている。なかでも、SNSや動画サイト、オンラインゲームに費やす時間が長いという。

若者と会話すると、パーソナルな情報やパーソナライズされた情報を途切れなく受発信している感覚があるようです(瀧﨑氏)

瀧﨑氏は、Z世代の意識を象徴する発言を紹介した。

SNSのタイムラインには、基本的に自分の興味があることしか流れてこない。テレビは“自分に特化されていない情報”を得られるのがいいと思って観ている (学生)

「自分向けにカスタマイズされた情報にしか触れられないこと」への危機感から、「アルゴリズムの檻」から抜け出したいという気持ちもうかがえる。 また、ある大学生は「自分向け以外の情報にもちゃんと触れたいと思って、新しくSNSを始めてみた。でも結局、自分向けの情報しか流れてこなくて焦った」と話していたという。

自分を変化・マルチ化させ、社会の変化を乗りこなす

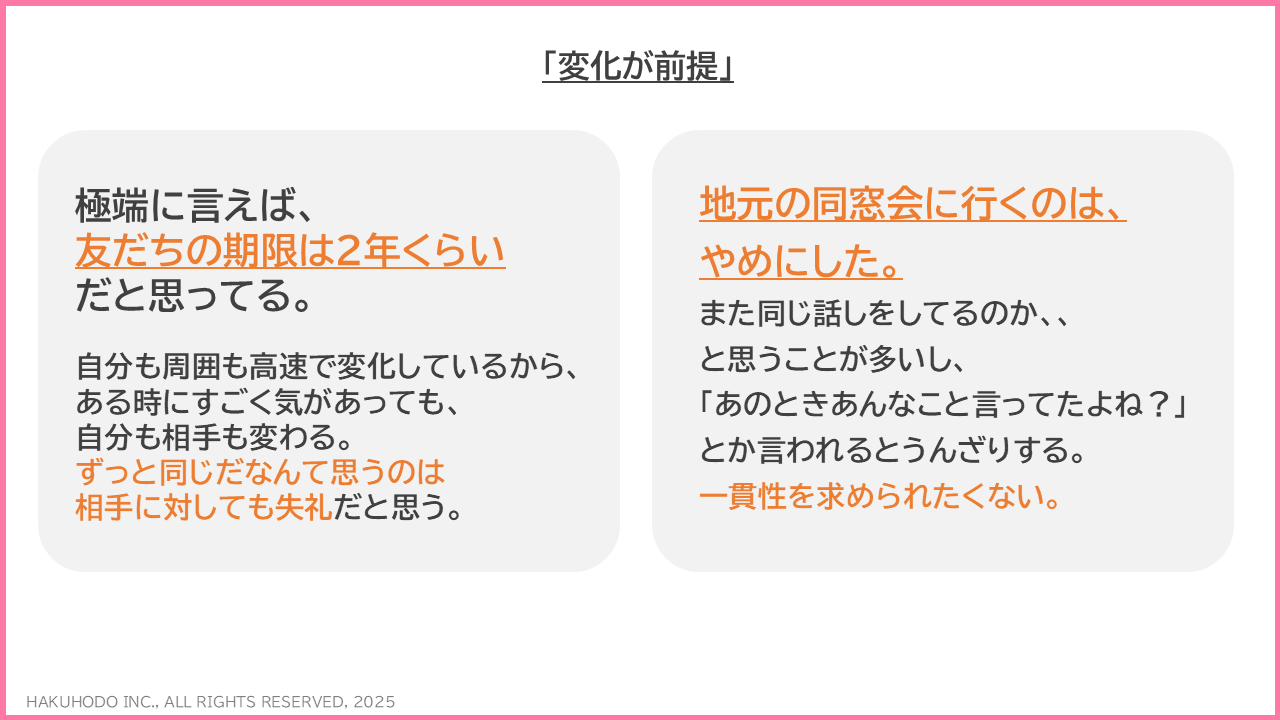

では、こうした背景を持つ若者世代は今、どのような状態にあるのか。「自分を変化・マルチ化させ続けることで、社会の変化を乗りこなしたいと思っている」と瀧﨑氏は語る。 それを具体的に表す大学生の2つの発言を紹介した。

極端に言えば、友だちの期限は2年くらいだと思ってる。自分も周囲も高速で変化しているから、あるときにすごく気が合っても、自分も相手も変わる。ずっと同じだなんて思うのは、相手に対しても失礼だと思う(大学生)

地元の同窓会に行くのは、やめにした。また同じ話をしてるのか、と思うことが多いし、「あのときあんなこと言ってたよね?」とか言われるとうんざりする。一貫性を求められたくない(大学生)

この2つの発言からわかるのは、「変化が前提である」ということだ。

すでに行動にもその傾向は表れている。ある女子高生はこう語る。

リアルの友だちに無理に自分の“推し”を勧めたいとは思わない。同じ熱量でハマってくれるかわからないし、気を使わせてしまうかもしれない。それなら、自分と同じくらいの熱量でハマっている人をSNSで探して、友だちになってしまった方が早い(女子高校生)

もし推しが変わったら、SNSアカウントを削除して、新しいアカウントを作る(女子高校生)

高校生のうちから既存のコミュニティにすべてを委ねず、コミュニティを自ら拡張・変化させていくことを恐れない。この姿勢がとてもおもしろいと瀧﨑氏は述べる。

また、自分を変化させる1つのキーワードとして、「推し活」を挙げる。 たとえば、ある女性YouTuberを“推し”ている18歳の女性は、「推しのおかげで、コスメや美容の情報を身につけられた」と話す。

また、ある漫画“推し”の20歳の女性は、「あまりコミュニケーションを深くとってこなかった人と、その話題になって仲良くなれた」と語る。 このように推し活を通じて、自分の世界と可能性を広げていることがわかる。

「分人」という考えに共感

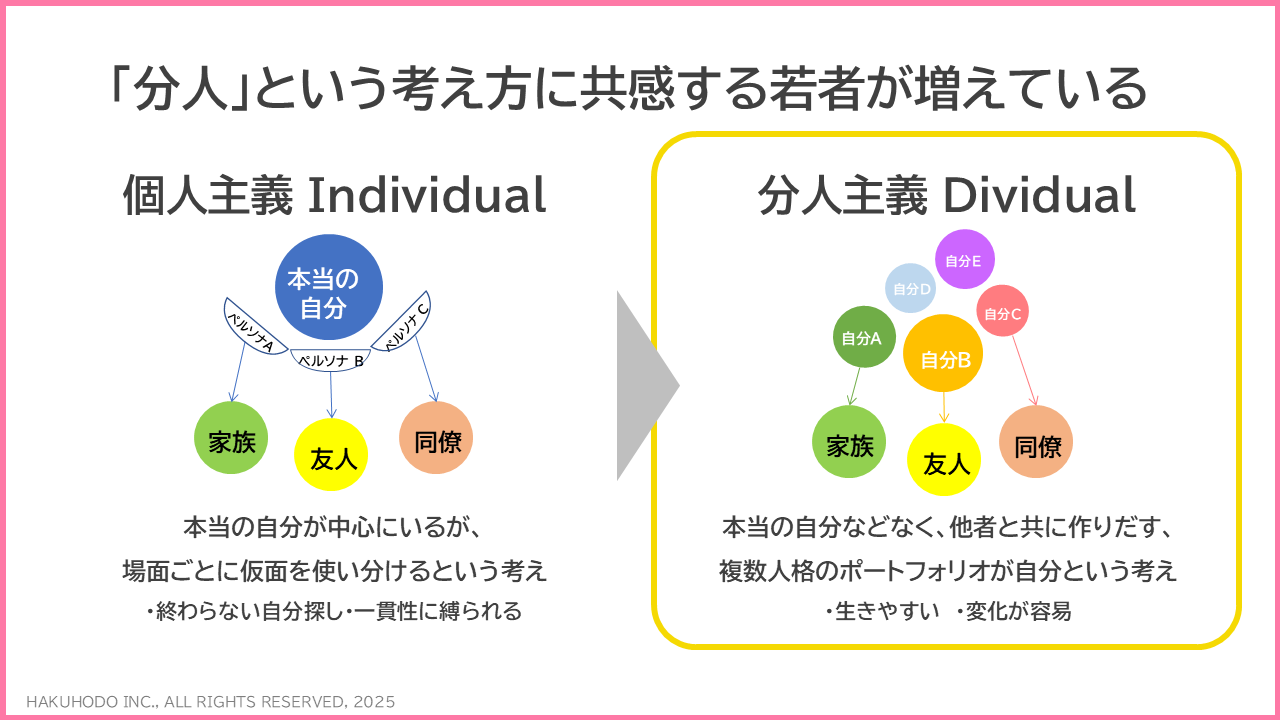

小説家・平野啓一郎氏が著書『私とは何か 「個人」から「分人」へ』(講談社、2012年)で提唱した「分人(ぶんじん)」という考え方に共感する若者が増加しているという。かつては、「本当の自分」が中心にあり、家族や友だちなど場面ごとに仮面を使い分ける“個人主義”という考え方が一般的だった。

一方、分人主義では、他者との関係の中で作り出される複数の人格のポートフォリオこそが“自分”であるという考え方である。 この分人主義を後押ししているのが、デジタル化だ。SNSはその代表例である。

Instagramのアカウントは5つあります。1つが普通の人向けのアカウントで、趣味アカウントに、外に出す用のアカウント。高校まで仲がいい人との縮小アカウント、大学で仲がいい人との縮小アカウントの計5つ。Xのアカウントも3つありますが、アカウントそれぞれが1つのコミュニティみたいな感じです(学生)

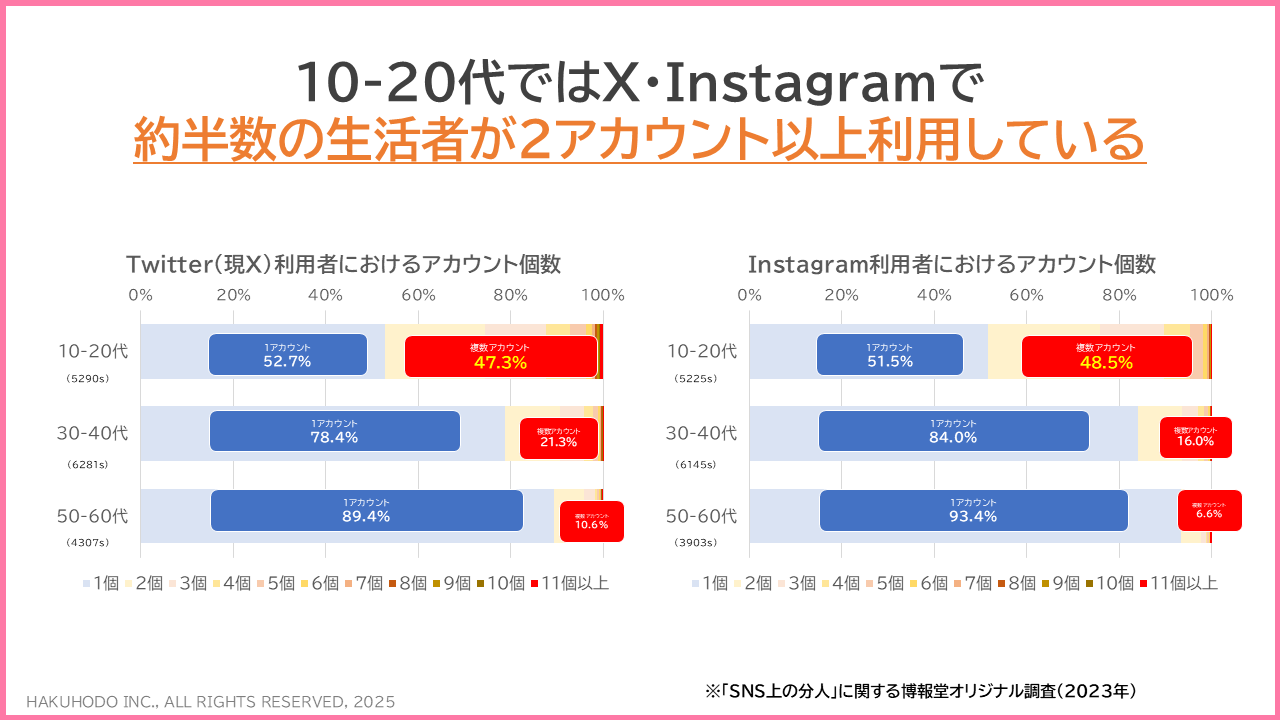

この発言からもわかるように、彼らがSNSで持つのは「裏垢(裏アカウント)」ではなく、「別垢」「専用垢」として目的に応じて複数持つことが一般的になっている。 2023年に発表された「『SNS上の分人』に関する博報堂オリジナル調査」によると、10〜20代では、XやInstagramで約半数の生活者が2アカウント以上を利用していると回答している。

さらに2024年10月に実施された「『デジタル生活者』に関する博報堂オリジナル調査」によると、10〜20代では「本名以外の名前で利用しているSNSアカウントがある」と回答した人は7割以上。 「自分の性別を公表せずに利用しているSNSアカウントがある」と回答した人は約半数。 「インターネット上だけで交流し、直接会ったことがない友人がいる」と回答した人は、約4割 という結果が出ており、独立したデジタル上の人格やコミュニティを持っている様子がうかがえる。

アンダー30世代は、非連続で不確かな世界に生きているがゆえに、他者との関わりを通じた多極化・変化による幸福を体感している世代なのだと考えられる。

デジタル上の生活者を全方位で捉える

では、そんな若者世代とはどう向き合っていけば良いのか。「もはや若者たちは、マーケティング上のN=1では語れない存在。だからこそ、デジタル上に存在する彼らの人格とも向き合うことが大切だ」と、瀧﨑氏は力を込める。

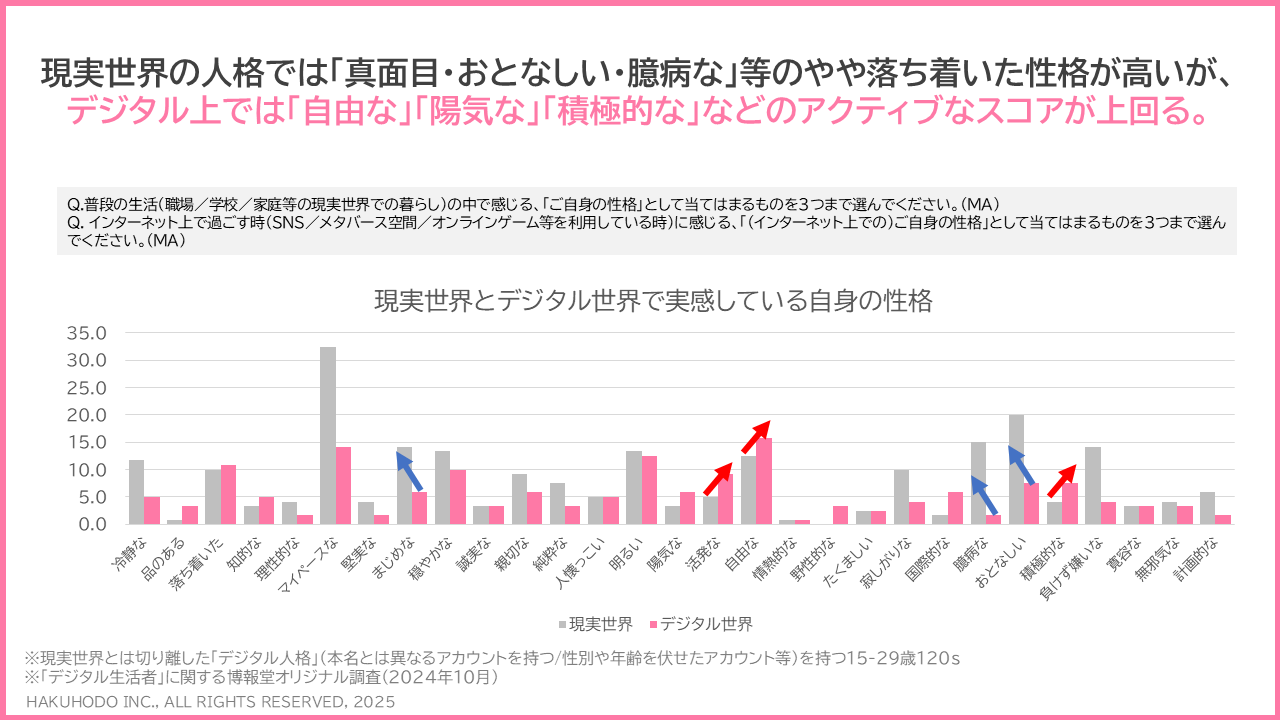

というのも、博報堂の調査によると、現実世界で生きる若者とデジタル上で生きる若者とでは、実感している自身の性格や気分が異なるからだ。現実世界での人格では真面目・おとなしい・臆病など、やや落ち着いた性格が高い。一方、デジタル上では自由・陽気・積極的といったアクティブなスコアが上回っている。

さらに、実感している気分についても、「デジタル上のほうがリラックスしている」「自分らしさを表現できる」など、ポジティブな感情を抱いているという。

このようなデジタル上の分人は、日本文化の影響も大きく受けている。先に述べた“和を重んじる”文化だけでなく、「恥の意識が働き、周囲からどう見えるかを強く意識する」といった風土も関係している。これは、「罪の文化」に基づく欧米的な行動倫理とは異なるため、日本独自の傾向といえるのではないか。 そのため、日本では「(顔出しをして配信するYouTuberだけではなく、)将来VTuber(2DCGや3DCGで描画されたアバターを用いて、動画投稿・生放送を行う配信者)になりたい」と答える子どもが増えているが、海外ではその傾向はまだない。

若者たちのデジタル上の人格は、もはや裏ではなく、本質を表す“核”なのだ。「デジタル上の若者と向き合うことで見えてくるものがある」と瀧﨑氏は強調する。

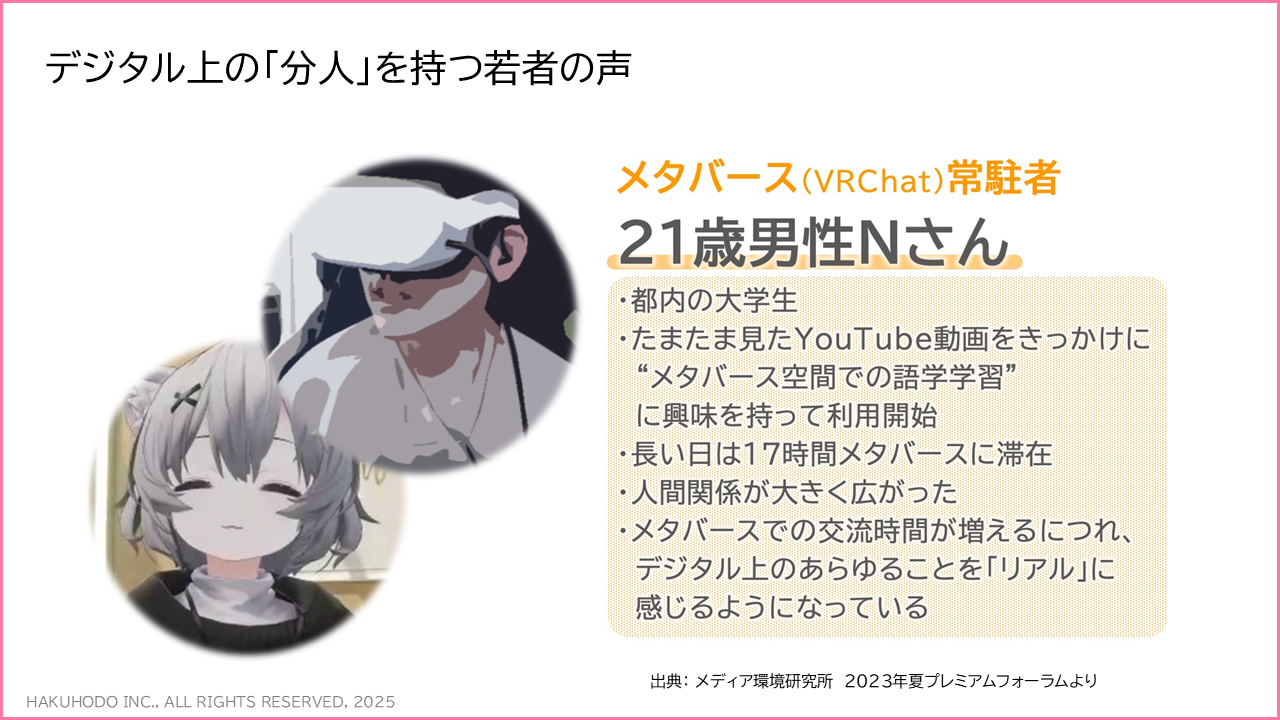

メタバース(VRChat)利用者である21歳男性・Nさんの例も紹介。YouTube動画をきっかけにメタバース空間での語学学習に興味を持ち、利用を開始。長いときには1日17時間、メタバース空間に滞在。スペイン語を勉強するために、スペイン語話者が集うワールドに参加し、国際交流を行っているという。また、メタバースを通じて、人間関係も大きく広がったという。

現実世界で不足している部分を仮想世界が補ってくれるという認識。リアルよりメタバースの方が自分らしさを出せる。リアルよりリアルしていると個人的には思います(21歳男性・Nさん)

このように、デジタル上の分人には、外見などの情報がないからこそ、フィジカルな現実世界では表出されにくい、生活者の核となる価値観が現れるのだ。「だからこそ大切にしたいのは、“デジタル生活者発想”をすることだ」と瀧﨑氏は述べる。

フィジカルな現実世界を生きる生活者(人格)とは異なる姿、ライフスタイルや価値観を持ちながら、生活するデジタル人格(分人)の存在を認めること。そして、彼らがデジタル社会の中で主体性を持って生きているデジタル上の生活者であることを、全方位的に捉え、深く洞察することから新しい価値を創造していくことだ。

それには理解から「共感」へと進むことが大事だと言う。若者たちの核が見えるデジタル上の人格と向き合うには、同じ目線に立つことが重要なのだ。

分人は、もはや若者だけのものではない。生活者の生活を豊かにしてくれる大切な存在である。 多様なコミュニティに飛び込むことで、自分が気づいていなかった新しい自分(分人)に出会えたり、どこかでうまくいかなくても「また別の場所がある」と思えることで、気が楽になることもある。

企業が“デジタル生活者発想”を実現することは、生活者の尊厳を理解し、共にコミュニティをつくれているということです。だからこそ、まずは理解から共感へと。企業が彼らと対話できる環境をつくるためにも、同じ目線で“分人”と向き合う。それが新しいマーケットの創造へとつながり、生活者の豊かな生活を手助けできるのではないでしょうか(瀧﨑氏)