たまらなく魅力的なコンテンツを作るための原則を8つ紹介する。読者の注意を引き、コンバージョンに導くテクニックだ ―― 夏の暑い日に見る2段重ねのアイスクリームのように。

少し前、シンガポールのあるブランドの最高経営責任者(CEO)から「一緒に仕事をしてみたい」と連絡をもらった。その人は、私の書いた記事を週末を使ってすべて読んだそうだ。

このCEOだけではない。私の受信トレイやソーシャルメディアは、私の記事をむさぼるように読み、私の講座や書籍がないか知りたくてたまらないという人たちからのメッセージであふれている。

これらの人々が私の話を聞きたいと思う理由は何だろうか。今の世界で、つまり人びとの集中力が続かずすぐに飽きられてしまうこの世界で、コンテンツを使って人びとの注意を引いてキモチをこちらに向け続ける方法を、私が見つけ出したからだ。

読みたくなるコンテンツを書くための8つの原則

読みたくなるコンテンツにするための原則 1

ケンカを売る

私は2019年、長文のFacebook広告コピーについてCopyhackersに書いたブログ記事が、その年のマーケティング記事トップ45に入ったというメッセージをLinkedInで受け取った。

サラ、こんにちは! このたび、2019年のデジタルマーケティング記事トップ45という記事を公開しました。

あなたのブログ記事、「画像は不要: Facebook広告では長い広告文でも効く(Forget the Images: Long Copy for Facebook Ads Works)」がランクインしました。おめでとうございます。

あなたのブログを取り上げた記事はこちらです。

ニコラス

私はこれを読んで、まず次のように思った:

ありがたい、どのようにして選ばれたのかはわからないが、自分の記事がランクインしたことをソーシャルメディアで自慢してこよう。

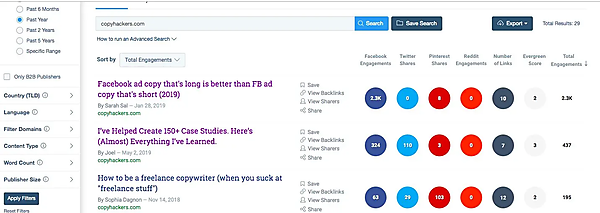

その後、選考プロセスについて尋ねたところ、デジタルマーケティングに関するブログのトップ15それぞれに対し、メディア分析ツールのBuzzSumoを使ってエンゲージメントが最も高いトップ3の記事を調べたという。

BuzzSumoを確認すると、私の記事が1位だっただけでなく、2位の記事よりエンゲージメントが5.2倍も高かった。

筆者の記事(一番上)は、トータルエンゲージメント数が2300で、2位は437だった。

※Web担編注 BuzzSumo画像上の記事タイトルは、現在の記事タイトルとは異なる

誰もが「Facebook広告は短くするべきだ。長い広告コピーなど誰も読まない」と言っていた。しかし私は、この風潮にあえてケンカを売り、それが効果をもたらした。私は自らの経験に基づき、こうした一般的な見方に異議を唱え、その裏付けとなるデータを使ってブログ記事を書いたのだ。

実際、Copyhackersのオーナーであるジョアンナ・ウィーブ氏は、Facebook広告のコピーは重要ではなく、画像がすべてだと主張していた。掲載先のメディアにもケンカを売った形だ。

しかし、権威あるウェブサイトが、ブログ記事の中で私の記事を取り上げた(ActiveCampaignやSprout Socialなど)。もし私が、他の誰もが言っていたことをただ繰り返すだけの存在だったら、私のブログ記事が業界でトップリソースとして引用されることはなかっただろう。

読みたくなるコンテンツにするための原則 2

ユニークなものにする

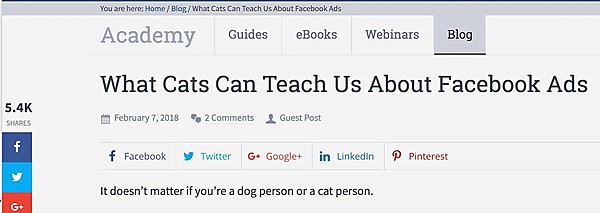

2018年2月、私がAdEspressoに書いた記事ブログ記事「ネコに学ぶFacebook広告」が5400回シェアされ、最もシェアされたブログ記事になった。

このブログ記事のタイトル「ネコに学ぶFacebook広告(What Cats Can Teach Us about Facebook Ads)」はユニークで、目立ちやすく、注目を集めやすい。

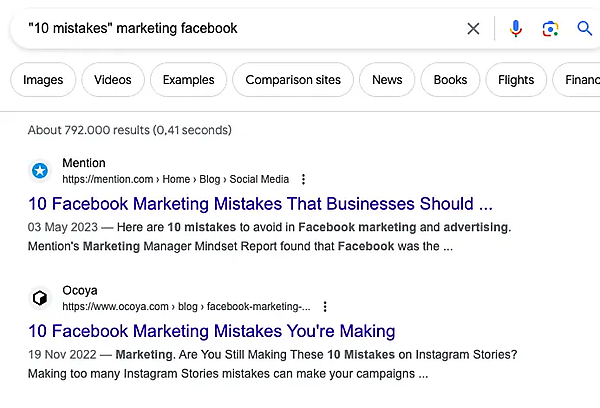

一方、グーグルで「10のヒント」や「10の間違い」などのキーワードで検索すると、膨大な数の結果が表示される。もっと具体的に、Facebookマーケティングの間違いについて検索しても、大量の結果が返ってくる。

読みたくなるコンテンツにするための原則 3

比喩を使う

ドリアンはトゲのある果物で、人によって夢中になるか、見るのも嫌になるかのどちらかだ(独特の匂いを好まない人もいるため)。

ドリアンのことは、食べたことがなければ、なかなか想像しづらいだろう。そうした人にドリアンの味について聞かれたら、私なら次のように説明するだろう:

甘くカスタードのような味で、クリーミーなチーズケーキのような食感

このように比喩を使うことで、よく知っている味を想起させ、ドリアンがどんな味かを理解できる。比喩は、複雑なトピックを読者が理解するのに役立つ。コンテンツがわかりにくければ、魅力が薄れ、読者は興味を失うかもしれない。

Facebook広告のコピーライティングサービスを宣伝している私のウェブサイトでは、個人的なエピソードを紹介している。次のようなものだ:

Facebookのフィードを見ていると、クアラルンプールにあるチャイナタウンの夜市で、露天商を平手打ちしそうになったことを思い出します。

夜市では、人々がゆっくりと歩いていて、私は人混みの中に入り込んでしまいました。たくさんの露天商たちがあらゆる方向から商品を売り込んでいました。

「偽物の時計、どうですか!」

「ハンドバッグはいかが?」

歩いていると、あるセールスマンが私を引き留めようとして、私の肩をつかんできたのです。私は、平手打ちしないように自制するのが大変でした!

Facebookも同様で、広告を出稿している人は600万以上います。

同じカテゴリで広告をだしている人が500人もいて、そのなかで競っているとします。そこで押しの強いセールス広告をだすのは、潜在顧客を引き留めようとデジタルの手で肩をつかむことと同じです。

オーディエンスに向かって大きな声で叫んでも、競合のなかからあなたをみつけてもらうには役に立ちません。

そうではなく、長期戦略をたて、差別化点を明確にし、信頼できるメッセージを、適切な見込み客に届けていくのです。

私はこの話を比喩にして、押し付けがましくない広告にする必要があることを説明している。見込み客との電話でこの話を持ち出す人が多いことから判断すると、興味を持って読んでくれたと考えていいだろう。

読みたくなるコンテンツにするための原則 4

ストーリーテリングを活用する

英作家ウィル・ストー氏の著書を紹介する:

- 『ストーリーテリングの科学:ストーリーが私たちを人間たらしめる理由と、それをよりうまく伝える方法』

未邦訳、原題『The Science of Storytelling: Why Stories Make Us Human and How to Tell Them Better』

ストー氏はこの本で、興味深いことを述べている。「ストーリーを読むと、脳からドーパミンやオキシトシンなどの化学物質が分泌され、興味や関心が高まる」というのだ。ストー氏は、そのことを示した研究結果を引用しながら解説している。

ネットでは、多くのものがすぐに飽きられてしまうことを考えると、ストーリーテリングは注意を引きつけて維持するための強力なツールとなっている。

この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。

今回は、読みたくなるコンテンツにするための8つの原則のうち4つを紹介した。後編となる次回は、残る4つ、

- 具体的に伝える

- 映画の台本のように書く

- フックのある魅力的なコピーを作る

- コピーライティングの法則を使って成果を出す

について説明する。