複合機や画像分析機器で知られるコニカミノルタジャパンだが、企業向けのIT導入支援サービスでも実績がある。「デジタルマーケターズサミット 2025 Winter」に登壇した荒井勇輝氏(情報機器営業本部 東京支社 東京営業推進部 MS推進グループリーダー)は顧客のWebサイト構築をサポートする業務に携わっている。多くの顧客企業と向き合ってきた荒井氏が、Webサイトリニューアルをめぐる5つの「あるある」を紹介。解決のポイントを解説する。

Webサイトリニューアルはビッグプロジェクト、だからこそ準備をしっかりと

Webサイトのリニューアルは難題だ。稼働しているWebサイトを、より良くするために改修したい。予算がかかる以上、社内のコンセンサスを得なければならないが、関係者それぞれの意見や希望をどう取りまとめ、どのように旧環境から新環境へ移行するのか、技術的な検証項目も多い。

人前に立って行うプレゼンテーションとWebサイトのリニューアルには共通点がある。どちらも事前準備が重要だということ。プレゼンもWebサイトリニューアルも事前準備が8割。サイトリニューアルはプロジェクトのキックオフまでにどれだけ準備できるかが成否を分ける(荒井氏)

5つの「あるある」から考察する、リニューアル成功への道

ここからは、Webサイトリニューアルの5つの「あるある」、ありがちな問題とその解決方法を紐解いていこう。

あるある① 上司、上層部がリニューアルの計画を承認してくれない

Webサイトの担当者が直面している課題の解消を目指して、リニューアル案を提示しても、会社から予算の承認が下りないというのは、荒井氏がよく聞くエピソードだという。ではなぜ経営層は承認できないのか。Webサイトリニューアルの投資規模は小さくはない。そのほかの多くのプロジェクトと比較して、サイトリニューアルの優先度を上げるべきなら、上層部がそう判断できるだけの根拠が必要になる。

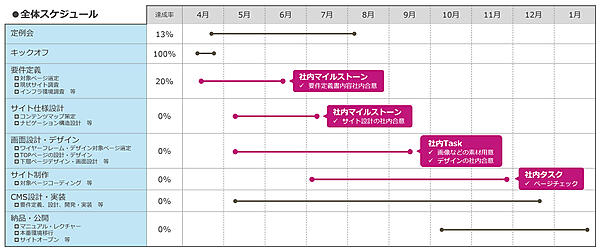

実際、Webサイトリニューアルは時間がかかるプロジェクトだ。短くても半年、1年を要することも珍しくない。要件定義にはじまり、サイト仕様の設計、より具体的な画面設計、そして実制作、旧環境からの移行とやるべきことは多岐にわたる。

解決のポイント▶サイトリニューアルが会社にどう貢献するかを明確にする

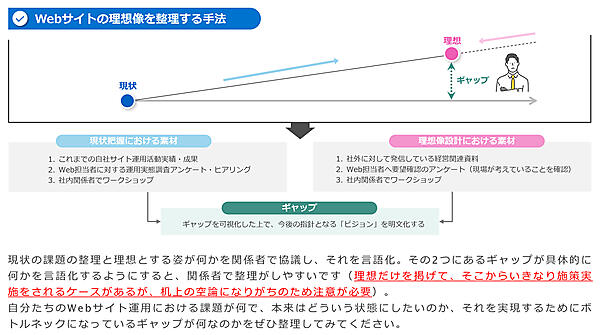

意識すべきは、全社的な方針や戦略に対して、サイトリニューアルがどう貢献できるか。現場の課題を解消するためだけではなく、経営面でどんなインパクトを与えられるのかを訴えることだという。例えば、企業が社外に対して発信している経営ビジョンに対して、現状のWebサイトでは何が不足しているかを分析し、明文化する。こうすることで、なぜ今サイトリニューアルが必要なのかが共有できる。

解決のポイント▶Webのトレンドに目を配る

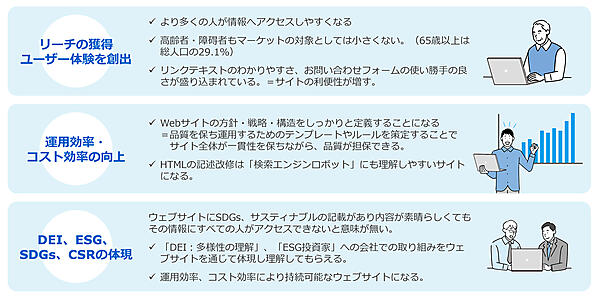

Webサイトをめぐるトレンドについても、目を配るべきという。荒井氏が例としてあげたのがWebアクセシビリティだ。2024年4月1日に障害者差別解消法(改正法)が施行され、いわゆる合理的配慮の提供が民間企業にも法的に義務化された。

障害の有無にかかわらず、誰もがWebサイトを快適に利用できるようになればユーザー数の底上げやSEO的な効果も期待できる。CSR(企業の社会的責任)に代表される社会的評価にも好影響が考えられる。Webアクセシビリティは1つの例だが、Webサイトリニューアル実施の説得力を高める効果はあるだろう。

あるある② 社内の関係者が協力してくれない

リニューアルが決定し、関係者間で改正案をじっくり考えても、上層部に見せた途端、白紙に戻されたというのもよくある話だ。また、関係者に会議に参加して欲しくて呼びかけても「時間がない」と断られ、公開日間際になって「これではダメだ」とひっくり返される。まさに「あるある」だ。

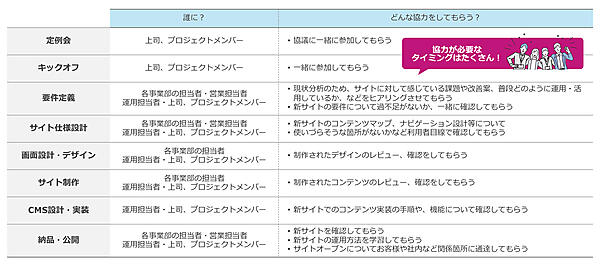

こうした事態を防ぐには「そもそもリニューアルの関係者って誰?」ということをしっかり確認しておくことが大事。「いや、そこはさすがにやっているでしょう」と思われるかもしれないが、意外と曖昧なままスタートしてしまうことは多い(荒井氏)

解決のポイント▶誰にいつ、どんな協力をしてほしいのかを事前に伝える

リニューアル後のWebサイトを使うのは誰なのか。まずはこれを漏れなく洗い出しておく。また、どのタイミングでどんな協力や確認をしてもらいたいかは、部署や担当業務によって異なる。事前にスケジュールを把握してもらっていれば、後になって「聞いていない」「知らない」というような事態は避けやすくなる。

あるある③ 提案に目移りして制作会社を決められない

リニューアルのベンダー選定にあたってはコンペが実施されるのが一般的だ。5社、10社で競い合うケースもあるという。しかし、魅力的な提案を受ければ受けるほど、「1社に決めきれない」という声も多い。

デザイン、コスト、サイトの機能、サポート体制など、魅力を感じるポイントが関係者のなかで一致しないこともよくある。ここでしっかり話し合っておかないと、納品後に「思っていたのと違う」という意見が出かねないが、いつまでも話し合っていてはプロジェクトに遅れが出てしまう。

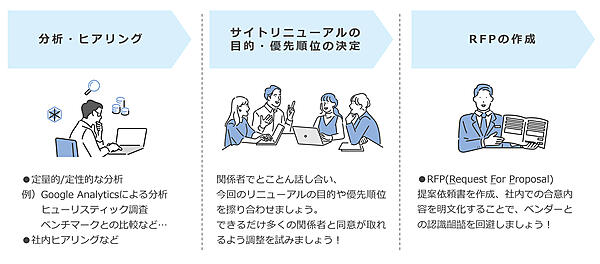

解決のポイント▶リニューアルの目的と優先順位をすり合わせておく

荒井氏は「スムーズな選定のためには、選定基準を事前に設けておくべき」と助言する。そのためにも重要なのは、サイトの現状を理解すること。その上でサイトリニューアルの目的を明らかにし、可能な限り多くの関係者の同意が取れるまで話し合い、優先順位を決める。最終的にそれをRFP(Request For Proposal/提案依頼書)として文書化すれば、ベンダーとの齟齬も減らせる。

あるある④ 制作されたものが思っていたものと違う

イメージと違うサイトが上がってきてしまったが、費用やスケジュールの関係でこのまま進めるしかない……これは何としても避けたい事態だが、成果物や進め方についてベンダーと合意ができていないと発生しうる事態だ。

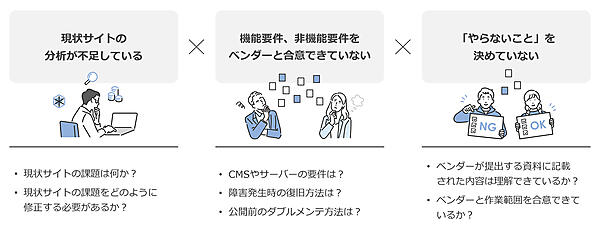

解決のポイント▶現状のサイトの分析結果と要件を整理して共有する

原因は現状認識のすれ違いだ。実働しているWebサイトを前にして、発注側は「○○で困っていることは改めて言うまでもないから、特に言わなくても修正してくれるだろう」と思っていても、ベンダー側がそれを完璧にフォローするとは限らない。逆に、発注側が気付いていない問題にベンダー側が気づき、修正を行うこともあるが、中にはそれが後々のトラブルの種になることもある。

一般的に、「やらないことは」要件定義書に記載されていない。やるべき作業なのになぜ書いていないのだろうと思ったら、必ず確認すべき(荒井氏)

また、障害発生時の復旧方法、サイト公開前のメンテナンス体制などは確認が後回しになりがちだが、こちらも確認と共有が必要だ。

あるある⑤ 頑張って作ったのに活用されない

せっかくリニューアルが完了しても、「更新作業が社内でできず、想定外のランニングコストがかかり、急な更新にも対応できない」という状態では、業務効率が下がってしまう。

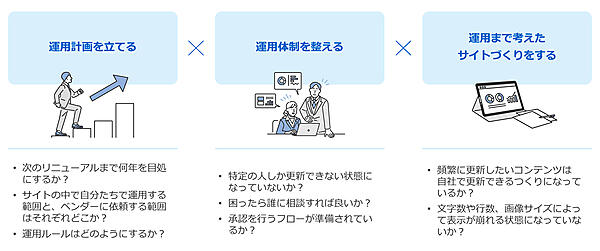

解決のポイント▶リニューアル後の運用を踏まえた計画を立てる

そもそもリニューアルはゴールではない。その後も続いていく事業のスタート地点に過ぎない。リニューアル後の更新作業や効果測定などについて、誰がどれくらいの頻度で行うのかといった計画も必要だ。荒井氏はリニューアルの計画段階から、こうしたリニューアル後の運用体制について検討しておくべきだと指摘する。

あらかじめ運用計画を立てておくなんて、当たり前だろうと思われるかもしれないが、リニューアルの場合、「どんなデザインにするか」という部分に目が行きがち。中長期の運用計画について腰を据えてじっくり考えておくべきだが、それができていないケースは多い(荒井氏)

場合によっては、リニューアル準備の段階から「次のリニューアルはいつになるのか」という視点を持っておくのも良いという。今回作るサイトを何年間使うのか、その心構えがあると、改修ポイントも考えやすくなる。

RFPのとりまとめで、社外・社内どちらの足並みも揃えられる

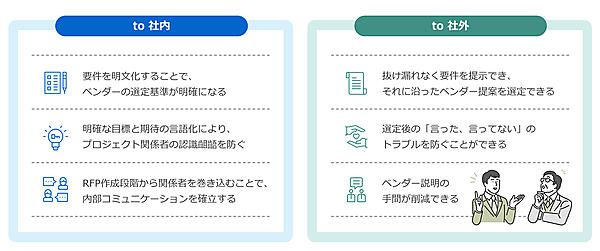

社内の認識を一本化し、発注先に正しく伝えるための書。これが上で紹介したRFPだ。

RFPは社外に対して要件を100%伝えるという意味でも大事だが、実は社内に対しても重要な意味を持つ。認識の齟齬を防ぐのに役立ち、ベンダーを選定する基準としても役立つ(荒井氏)

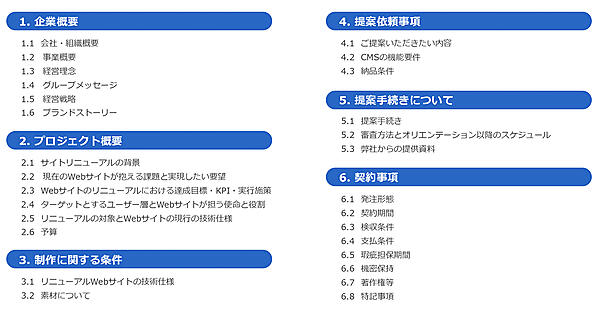

荒井氏がサイトリニューアルにおいて最も重要と語るのもこのRFPだ。大きなプロジェクトとなれば関係者は増える。関係者と合意するには明確な基準がいる。その基準となるのがRFPである。RFPには前提となる経営理念や経営戦略から、Webサイトの役割とターゲットやリニューアルで達成したい目標、また今後のスケジュールや予算、契約事項までを記載する。

RFPの作成は容易ではないが作成するメリットは多い。リニューアルを検討中の担当者は、ぜひRFPの作成にチャレンジしてほしいと荒井氏は呼び掛けた。

- Web担当者は必見!提案依頼書(RFP)テンプレートを大公開

運用を成功させるためのガバナンス

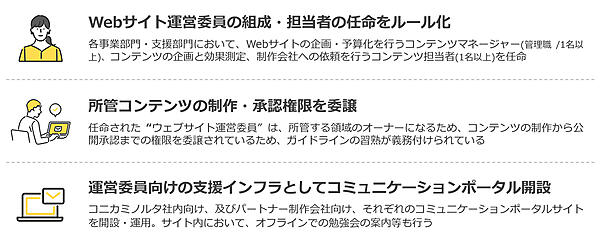

もう1つ、Webサイトの運用に欠かせないキーワードとして荒井氏があげたのが「ガバナンス」だ。一般的には内部統制の意味で使われる言葉だが、コニカミノルタではWebサイトを適切に運用していくためのポリシーや手順、およびそれに関わる人たちの役割を明確にするという意味で使われている。コニカミノルタではWeb運用において、以下の4つの役割を定めている。

デジタルメディア戦略チーム……ガバナンスの中心。ガバナンスの設計、啓蒙やドメイン管理など、グループ全体のガバナンス管理を担う

ウェブサイト運営委員……各サイトにウェブサイト運営委員を1人以上任命し、サイトに対してガバナンスを管理する

ウェブサポートセンター……デジタルメディア戦略チームからの委託を受け、Web制作に関わる活動を支援する

実制作部隊……ルールや要件に基づきWebを制作する

重視しているのはウェブサイト運営委員を形骸化させないことと、担当するサイトにおける承認権限を曖昧にしないこと。それを支援するために、社内とパートナー制作会社の運営委員向けに専用ポータルサイトを開設し、ガイドラインの説明や最新のルールブックを掲載している。

コニカミノルタジャパンではこうしたWebサイト向上支援事業のほか、BtoBのデジタルマーケティング支援も行っている。前述したRFPやWebサイト全般に関する無料相談会も実施中だ。

- この記事のキーワード