新しい概念・技術が次々と生まれるデジマの世界。“次にくる”のはどれか、血眼になって探している方も多いだろう。だが、こうした“バズワード”的なマーケティング施策はあくまで対症療法にすぎない、と主張するのがトライバルメディアハウスの代表・池田紀行氏だ。

「デジタルマーケターズサミット 2022 Summer」に登壇した池田氏は、マーケティングにおいて重要な「売上に影響を与える主要因と、それぞれの関連性」を解説した。

見えているデータだけが売上アップの要因ではない

池田氏はマーケティング会社やコンサルティング会社勤務を経て、2007年にトライバルメディアハウスを創業。現在は、国内メーカーの宣伝部・広報部・マーケティング部の支援を主に手がけている。また、そうした業務の傍ら、本年6月に著書『売上の地図 3万人を指導したマーケティングの人気講師が教える「売上」を左右する20のヒント』(日経BP:刊)を上梓した。

講演冒頭、池田氏はデジタルマーケティングを巡る現在の情勢について、こう危機感を投げかけた。

デジタルマーケティングの領域は幅が広く、一つひとつの奥は深いが、データが取りやすいので『データとして見えているものだけが売上アップに効いている』ように考えてしまい、見えないものは役に立っていないと誤解しがちである(池田氏)

池田氏は社会人キャリア初期、リアル店舗における商品陳列順の調整・決定プロセスに関わっていた。その経験からすると、「広告・宣伝・PRの善し悪しだけが売上を左右する」という風潮には大きな違和感があるという。

売上は奥が深い。一つひとつの施策が売上を決めると、特に大企業は考えがちだが、そんな単純な話ではない。それを明らかにするために書いたのが『売上の地図』だった(池田氏)

デジタルマーケティングの世界では、IT技術に由来した新テクノロジーや概念が次々に生まれている。「動画マーケティング」「インフルエンサー」「TikTok売れ」「メタバース」など、それこそ無数だ。池田氏は「こうした“バズワード”は、ある意味で、多くのマーケターを惑わせる危険な存在だ」と断じる。

池田氏によれば、個々のバズワードが意味するところは、あくまで「マーケティング上の“ある病気(症状)”を治すためのお薬」だという。なるべく最小の投資で最大の売上アップをはかる際には、なんらかのボトルネックがある。そのボトルネックを治すための対症療法が、時にはバズワードが指す概念になる。

たとえば『これからは動画マーケティングだ』『メタバースをやろう』と盛り上がるのは、薬が流行っているのと同じ。自分の病気が診断されていないのに、流行にのって薬だけ飲んでも効くわけがない。胃が痛くないのに『流行っているからその胃薬ください』となってしまって、いいのだろうか(池田氏)

この現象は、まさに「手段の目的化」といってよい。現実問題として、マーケティング担当者は「比較的安価で、すぐに効果が出て、先行事例があって、失敗するリスクがなく、新しい、手離れの良い施策」という、なんとも都合の良すぎる案を求めがちだ。ただ当然ながら、そんな魔法の杖はこの世にない。あったとしたら、それは競合がすでにやっている。マーケティング上の成功とは、その企業にとって必要なこと、やって当たり前なことを狂人的なレベルでやりきっているにすぎない。

もちろん、バズワードにも意義はある。マーケティング業界のバズワードは、今までやりたかったけれどできなかったことが、技術革新によって可能になったことだといえる。また、消費者ニーズの多様化によってやり方を変えるべき時期にちょうどよく出てきたものだともいえる。よって、バズワードだからという理由でその策を頭ごなしに拒否するのも間違いだ、と池田氏は補足する。

「売上」を構成する20の要素

では、こうした前提の上で、どうすれば売上は上がっていくのか。バズワードに安易に飛びつかず、まずは自社の売上・収益構造を理解し、それに対してどんな施策を展開するか見極めなければならない。

たとえば、ヒット商品がなぜ生まれたかを分析・検討すると、「ソーシャルでバズった」「広告の出稿量が多かった」「ネーミングが良かった」など、さまざまな意見があがるだろう。大企業となれば、部署の数だけ“売れた要因”が出てくるといっても過言ではない。これらの“売れる理由”は、売上に影響を与える“変数”といい換えることができる。その変数は無数にあり、どれが売上アップに最大に貢献したかを分析するのは容易ではない。

ソロモン・ダトカ著『新版 目標による広告管理 ― DAGMAR (ダグマー)の新展開』によると、広告、価格、流通、ブランドエクイティなど複数の要素が協調して売上を引っ張り上げている。対して、競合相手のコミュニケーションが売上にマイナスの影響を与えているという。つまり、商品がヒットするかどうかは、競合との関係によっても変化する。よって、自社努力だけで売上をコントロールするのは、どの業種・市場でも、競争相手がいる限りは不可能に近い。

売上の地図

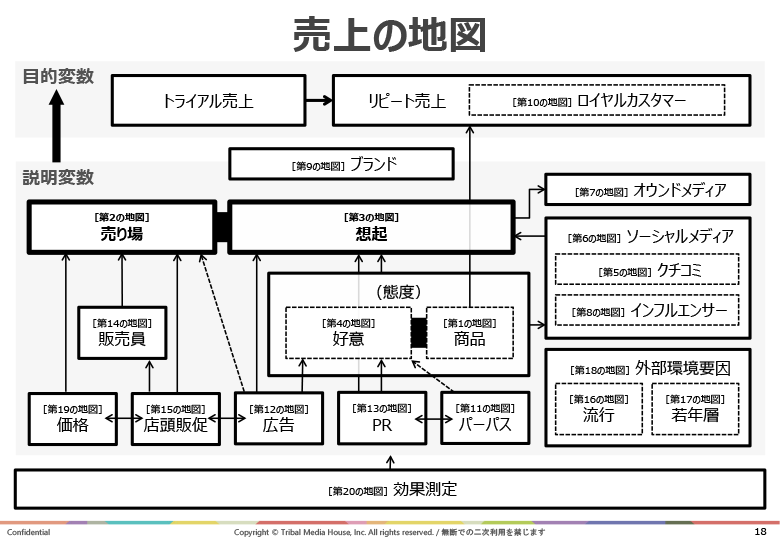

このように、売上を左右する要素は無数にあるが、それを池田氏は自身の経験をもとに20種類に類型化した。

「売上」を左右する20のヒント』で提示した売上の地図

この図の上部、「目的変数」とされるのが売上で、下部の「説明変数」は売上に影響を与える要素を20個に類型化したものである。その中でも「想起」と「売り場」は別格だという。

B2B、B2Cという言葉がマーケティング界隈で広く知られているように、企業ごとに取引形態や主要顧客層はまったく異なる。よって、求められるマーケティング施策が企業ごとに違うわけだが、しかし「想起」「売り場」の2つは、あらゆる企業に通底する重要項目であり、飛び抜けた影響力をもつ。

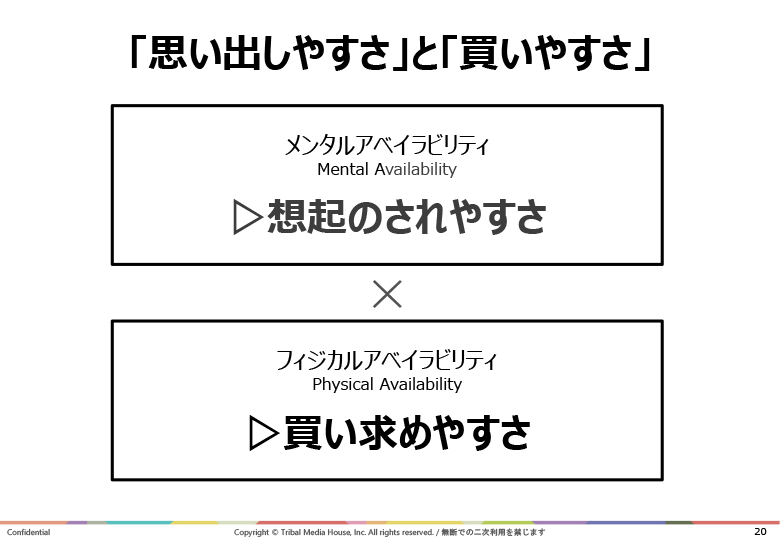

「想起のされやすさ」×「買い求めやすさ(売り場)」

たとえば休日、自宅で過ごしているときにアイスが食べたくなったとする。このとき、消費者の頭の中には、3種類程度の購入候補が浮かぶだろう。仮に、そこで「ハーゲンダッツ」が第一に思いつけば、それはブランドとしてのハーゲンダッツが、さまざまな施策を展開した結果、最も優位なポジションを得た証となる。

アイスだけに限らず、温泉地、調味料などあらゆる商品・サービス・概念において、人は最大で3種類程度の物品やブランドを想起するという。本を見たり、スマートフォンで情報を確認したりするまでもなく、頭脳内だけで思い出される。これが「想起」である。

そして、想起された製品が本当に買えるかを、「売り場」が左右する。ハーゲンダッツは多くのコンビニが在庫しており、そのコンビニは全国に多数あるため、多くの人にとっては買い求めやすい。SNSで話題になったアイスがあっても、それがコンビニで売っていないと、消費者は買えない。つまり、売上の多寡とは「想起されやすいか」「買い求めやすいか」の相乗関係において、基本的には決する。

「買い求めやすさ(フィジカルアベイラビリティ)」の掛け算が大きい方が勝つ

トライアル購入とリピート購入

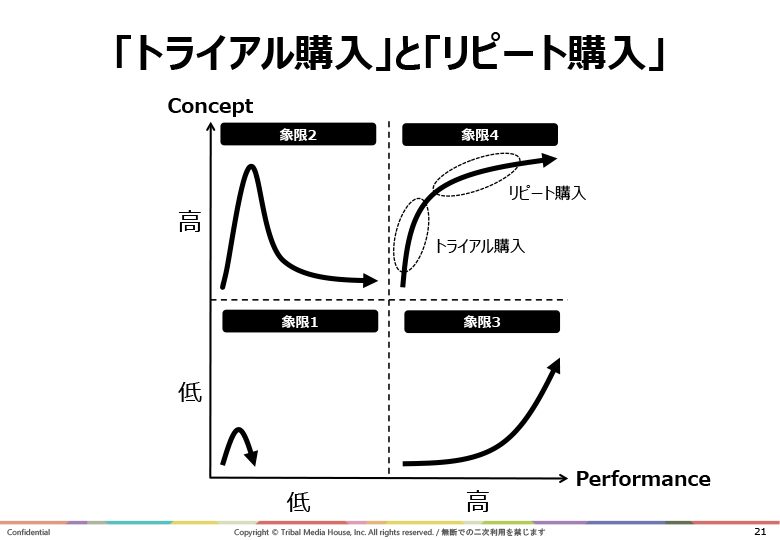

売上には「トライアル購入」と「リピート購入」の2種類がある。前者はその客にとって1回目の購入で、後者は文字通り2回目以降の購入を指す。よって、すべての売上はトライアル売上か、リピート売上かに必ず分類できる。

ここで、「C/Pバランス理論」(参考:『消費者ニーズをヒット商品に仕上げる法』梅澤伸嘉:著 ダイヤモンド社:刊)の存在を池田氏は指摘する。ここでいうCは「Concept」で、買う前にその商品を買いたいと思わせる力のこと。Pは「Performance」で、その商品を買ったことに対する満足度を指す。

たとえば、下図における象限2はConceptが高く、Performanceが低い。これは膨大な広告予算を投入して商品に対する期待・認知を高め、トライアル購入が多かったものの、商品の性能・品質などの問題から満足度が低く、リピート購入につながらなかった例になる。象限3は、クチコミなどで売上が尻上がりに上昇する例だが、現在はPOS(Point Of Sale)レジが行きわたったことで初動がよくないと棚からすぐに外されるため、EC以外では起きにくい事象になっている。理想は、象限4である。

(参考:『消費者ニーズをヒット商品に仕上げる法』梅澤伸嘉:著 ダイヤモンド社:刊)

Conceptは広告や顧客コミュニケーションを通じて高められる。しかし、Performanceがそもそも低い商品はリピート売上が上がりづらい。再購入意向や推奨意向は商品のPerformance評価に左右されるため、「伝える」ことが仕事のマーケティングコミュニケーション「だけ」でそれらの指標を向上させることはほぼ不可能に近いだろう。

多様化したマーケティング手法

マーケティングには、「買ってもらうまでの施策」と「買ってもらってからの施策」がある。ただし、ジャンルにもよるが、売上の大半は客のリピート購入によるものだ。そこで、リピート購入の客の満足度アップや熱狂を呼ぶような「買ってもらってからの施策」が重要となってくる。これが「ファンマーケティング」が注目される背景だ。一方で、新興のベンチャー企業にとっては、認知度を高める「買ってもらうまでの施策」が優先されるだろう。この点だけをみても、企業や商品の立ち位置によってマーケティング施策を変えることの重要性がわかる。

そして、インターネットの登場によってマーケティング手法は劇的に多様化した。2000年くらいまではテレビCM、ダイレクトメール、チラシくらいしか手法がなかったが、2020年代の今は検索エンジン対策、Webサイト、SNSなどデジタルマーケティングという膨大な量の施策が存在する。

だが、技術の古さ・新しさだけに着目するのは誤っている。テレビCMは顧客認知拡大に未だ有効だし、商品の特性を細かく伝えるには、15秒のテレビCMよりWebサイトの方が有効だ。各社が解決すべき課題に合わせて、施策を組み合わせることが重要となる。

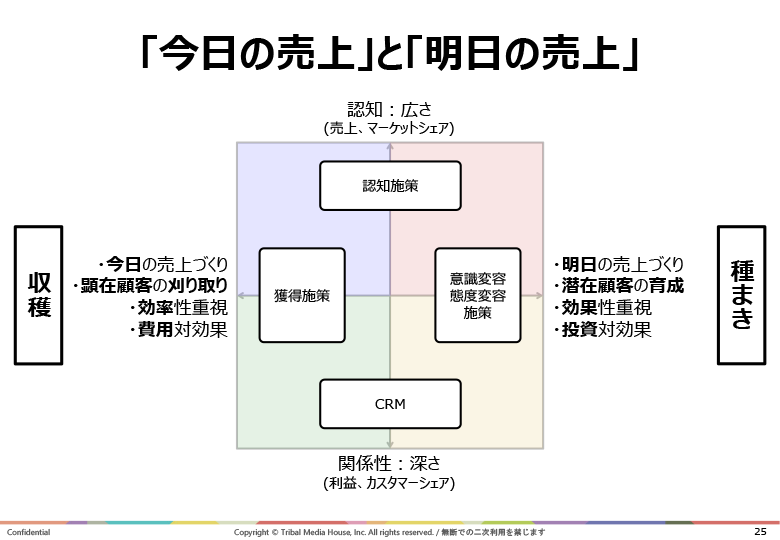

「今日の売上」と「明日の売上」

池田氏は「今日の売上」と「明日の売上」が示された図を示した。左側の「収穫」は、「今日の売上」のことを指す。今日の売上づくりをするには、顕在化したニーズに対し、効率的なターゲティングを行い、費用対効果が良い施策で売上を獲得していくことだ。

一方、右側の「種まき」は「明日の売上」だ。たとえば掃除機は、普段使えているときは市場で放送されるCMになんの関心も示さない顧客が多いだろう。しかし、いざ故障すると、途端に買い替えを検討し始める。

一瞬にして、潜在顧客が顕在顧客に転換する格好だが、この際、顧客がWebで単に「掃除機」と検索するのか、「メーカー名 掃除機」で検索するのかは決定的に違う。メーカー名に自社商品を入れてもらえるようになるための「種まき」もまた、「収穫」と同等に重要だ。もちろん、各企業の状況に応じて、収穫と種まきのバランスが変わってしかるべきである。

収穫は、サッカーでいえば最後にシュートしてゴールを決めるフォワードだ。種まきは、そこまでをお膳立てする側になる。シュートが決まった理由を『角度が良かったからだ』などと評したいのはわかるが、もっと重要なのは、シュートまでにどんなパスが回ったかだ(池田氏)

消費者脳で考える

アイスクリームの場合

ここから池田氏は、アイスクリーム(以下、アイス)のマーケティングを例に、消費者視点の深掘りを行った。たとえば、アイスのオウンドメディアをリッチ化するとの議題があがったとする。オウンドメディアは現在のマーケティング潮流にも適合するし、一考の価値はあるかもしれない。

ただ、それはあくまでマーケターの視点だ。消費者は、アイスを買う前に必ずWeb検索をするのだろうか。そのマーケター自身、アイスを買う前に検索しているのだろうか。それよりも、SNSでアイスが話題になれば、そのアイスを買う可能性は高くなる。これが、池田氏のいう消費者視点だ。この視点があれば、アイスのような低価格商材でオウンドメディアを拡充させる優先順位は低いという結論になるだろう。

さらに、アイスは配送コストなどを考えるとEC販売率の伸びは緩やかだろう。アイスの購入者属性データを真に得ているのは、リアルな販売店だ。アイスメーカーができることは限られ、そこでCDP(Customer Data Platform)などを導入しても高関与カテゴリーより効果は低いと考えられる。

自動車の場合:消費者脳マトリクスで考察する

これが自動車になると話はまったく変わってくる。購入前に必ず検索するし、バズった自動車だから追加で1台買う、というアイスのような衝動買いは起こりづらい。

アイスと自動車の比較からわかるように、商品ジャンルによって消費者の視点はまったく違う。その傾向を分類したのが下記の「消費者脳マトリクス」だ。縦軸は失敗リスク。アイスやお菓子のような低価格で頻繁に購入するものは、美味しくなくてもすぐに買い直せるため購入リスクは低いと消費者は考え、耐久消費財など高価なものは概して購入リスクが高いと考えている。

自ずと施策の優先順位は決まる

横軸は理性的(Think)か、情緒的(Feel)かで、購入するときの検討姿勢を示す。アイスならば、理性的よりも情緒的な要素で買う/買わないを決定することが多いだろう。一方、これが自動車の場合、極めて理性的に比較検討を行うはずだ(ライフスタイル性の高い車やスポーツカーなどはThinkだけでなくFeelも高くなる)。

潜在顧客と顕在顧客

アイスを買う人の多くは「いますぐ客(顕在顧客)」であり、アイスでは「そのうち客(潜在顧客)」を意識する必要はさほどないだろう。

トライバルメディアハウスで実施した調査によると、想起集合(アイスと聞いていくつのブランドを連想するかの数)の平均は、2.21個だった。想起されるアイスにならなければ、買ってもらえない。いかに第一想起を獲得するか、まさにマーケターの手腕が試されている。

アイス購入に見られるバラエティ・シーキング

また、第一想起されるブランドはハーゲンダッツが突出して高かった。しかしハーゲンダッツを第一想起しながらも、第二想起・第三想起されるブランドの商品を買う率がそれほど低くない傾向も出ていた。つまり「アイスといえばハーゲンダッツ」と刷り込まれてはいるが、「別のアイスを買う」という行動も頻繁にあるわけだ。

これは「バラエティ・シーキング」と呼ばれる行動だ。価格が低い一般消費財や嗜好性の高いビールなどでよく見られる行動である。

業種・商品によっても施策は変わる

住宅の場合

では、住宅の場合はどうか。「消費者脳マトリクス」に当てはめると、住宅は、失敗リスクが「高」で、かつ理性的に購入する製品ジャンルである。アイスとは正反対のポジションといってよい。

そして客の多くは「そのうち客(潜在顧客)」だが、結婚・出産・転勤など人生の節目を迎えると、具体的な購入検討行動を起こし出す傾向にある。よって、マーケティング戦略として「そのうち客の想起集合」に入っておくことが非常に重要となる。

想起集合に入るために重要なのは「頻度(フリークエンシー)」だ。たとえば交通広告は、凝視はしないにしても、通勤・通学のたびに何ヶ月・何年と見続けるため、意識的に刷り込まれやすい。そして住宅・リフォームを検討したときに、さらに別の折込チラシなどに接触すると、想起が促されることになる。

自社課題の解決に役立つマーケティング施策を!

アイスと住宅を比較すると、たとえばクチコミの意義もまったく違う。アイスであれば、「面白いアイスが今度出る」「買った」などの話題がSNSに広がり、消費者の感覚に訴えるのが理想的だ。一方、住宅の購入者は、SNSのタイムラインよりも住宅メーカーの誠実性などに関する長文レビューを読みたい人の方が多いだろう。となると、仮に「クチコミ促進キャンペーン」を企画しても、最終ゴールは違ってくる。

これだけの差異がある前提で、いかにマーケティング施策を展開するのか。流行ではなく、あくまで自社課題の解決に役立つマーケティング施策をあぶり出すべきだと、池田氏は改めて強調し、講演を締めくくった。

最初に思い出してもらえたブランドが売れる確率は極めて高い。そのためには重要な『想起』と『頻度』をどう高めていくかを皆で考え、頑張っていきましょう(池田氏)