はじめに

「User Experience(UX)」という英語をどう日本語に訳すかについて、筑波技術大学の教授であった岡本明さんとちょっとメールで議論をした。岡本さんはアクセシビリティの専門家だが、ノーマンの著作の翻訳によっても良く知られた方だ。それで考えてみた。たまたま僕自身の関心がユーザビリティから満足感にシフトしてきており、その位置づけを考える必要があったし、2010年の9月にはドイツのDagstuhlで開かれる"Demarcating User Experience"という会議に招待され、そこで話す内容を考えていたという状況でもあった。

結論から言おう。User Experienceを「ユーザーエクスペリエンス」と表現するのは曖昧すぎる。これからは「実利用経験」という側面を重視すべきじゃないか。その説明をしていこう。

「User Experience(UX)」という用語は、日本では現在「ユーザーエクスペリエンス」とカタカナで使われることが多い。それは適切な訳語が見つからないからだろうし、カタカナ語が氾濫する状況が不自然ではなくなってしまったからでもあるだろう。「ユーザー経験」としてもいいのだが、何かが足りないような気がするし、それならカタカナのままでいいだろう、ということになる。

ちょっと歴史をひもとくと

もともとユーザビリティ関連の分野では、ノーマン(Norman, D.A.)が『Invisible Computer(邦題 パソコンを隠せ、アナログ発想でいこう)』(1998)という本で強調したあたりが最初と思われる。次いでギャレット(Garrett, J.J.)が『The Elements of User Experience(邦題 ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」―5つの段階で考えるユーザー中心デザイン』(2003)を出し、以後は雨後の竹の子のように同様のタイトルの書籍が登場した。

ほぼ同じ頃、マーケティングの分野でもシュミット(Schmitt, B.H.)が『Experiential Marketing(邦題 経験価値マーケティング)』(1999)を、パイン(Pine, B.J.)とギルモア(Gilmore, J.H.)は『The Experience Economy(邦題 経験経済、新訳あり)』(1999)をそれぞれ刊行している。

言い換えれば、ユーザビリティにおいても、マーケティングにおいても、それまでのアプローチの手詰まりを打開するために、ユーザーや消費者の経験を重視しようとしたのが2000年前後であったといえる。

ただ、2つの領域における意味合いは多少異なっている。

ユーザビリティに関していえば、ノーマンは、

製品に関して、それがどのように見え、学習され、試用されるか、というユーザーのインタラクションのすべての側面を扱う。これには、使いやすさと、最も重要なこととして、製品が満たすべきニーズとが含まれる(前出邦訳P.60)

と定義している。そして、ノーマンもギャレットも、ISO13407で定義されたのと同じような人間中心設計のプロセスモデルの考え方を提示している。

他方、マーケティングにおける経験価値の考え方のルーツはもう少し古い。コトラー(Kotler, P.)の「Dream Vacations: The Booming Market for Designed Experiences」(The Futurist, 1984)という論文で、すでに彼は「経験」という概念に言及している。ただし、その意味は、

その長沢は『ヒットを生む経験価値創造』(2005)において、それ以後の議論をまとめ、次のように集約している。

その意味では、消費者の期待感を高めることがマーケティング分野での「経験」ということである。したがって、いわゆる感性価値との関係も重視されることになる。

現在、ユーザビリティでは設計に関して、マーケティングにおいては製品のあり方に関して、「エクスペリエンス」という言葉が使われている。その実例としてはさまざまなヒット商品が挙げられ、それが「エクスペリエンスに配慮した製品」だということになっているのだが、その考え方について僕は不満を持っている。

消費者とユーザー

黒須・安藤は、

※ ここでいう「人工物」は、機器やシステム、サービスなどのことを意味していると考えて良い。

- 従来の消費者行動論において、人工物を購入してからのその利用に関する視野が欠落していること

- 従来のユーザビリティ分野において、人工物の購入に至るプロセスの分析が不十分であること

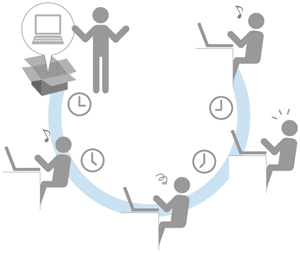

から、2つの考え方を統合したモデルを2008年に提起した。簡単にいえば、次のようなものだ。

消費者は何らかの目標達成のために、さまざまな情報や自分の経験をベースにして、自分に適切と思える人工物を購入し、ユーザーになる。

ユーザーになった段階で利用を開始し、その利用のなかでその人工物の評価を行う。

その評価は購入時点で決定されるわけではなく、またちょっと使ってみただけで決定されるわけでもなく、長期間使い続ける中で醸成されてくるものである。

そうした評価はユーザーに記憶され、次の人工物の選択に影響を及ぼす。

ここで黒須・安藤が重視したのは、「消費者」と「ユーザー」という2つの立場のサイクリックな(循環する)関係と、そこにおける長期間にわたる人工物との関わりである(そこで出てきた長期的ユーザビリティという概念については後述する)。

ISO9241-11への不満

周知のように、ISO13407は、日本におけるユーザビリティや人間中心設計の活動を立ち上げることに大きな役割を果たした。しかし、そこで用いられているISO9241-11のユーザビリティの定義に、僕は強い不満を感じていた。ユーザビリティの下位概念として、「有効さ」と「効率」をあげることには賛成だが、なぜそこに「満足感」を入れてしまうのかについて理解に苦しんだからだ。

「有効さ」や「効率」は、ユーザビリティ、すなわち利用品質として、品質特性の一部だと考えられる。品質特性には、他にも機能性、性能、信頼性、安全性、コスト、互換性、意匠などがある。これらに特徴的なのは、いずれも人工物の側の特性であること。つまり、「満足感」のような人間の側の印象とは立場を異にしているのだ。

S-R心理学的にいえば、

- 品質特性はS(刺激)サイド

- 満足感はR(反応)サイド

ということになる。さらに言い換えれば、独立変数と従属変数の関係になる。

これらを明確に区別しないというのはどういうロジックか、とても不審に思っていたわけだ。

同様な意味で、ノーマンが

ユーザー経験は製品の特性を広範囲に網羅している(前掲 P.61)

と書いていることにも不満を感じている。「製品の特性じゃないだろう」という考えからだ。

そのため、僕はユーザビリティの下位概念から「満足感」を切り離し、それを人間側に位置づけた。さらに満足感は、ユーザビリティ(利用品質)だけでなく、機能性や性能や意匠などの他の品質特性からも影響される総合的評価指標だとも考えられるのだ。

こうした形で、僕は独立変数たる人工物の品質特性と従属変数たる人間の印象とを峻別する方向を選択した。

ISO13407への不満

ISO13407にも不満がなかったわけではない。

4段階の活動から構成される設計プロセスという考え方を導入してくれたことは、とても大きな意義だったと思っている。ただ、それは設計プロセスに関するものであり、開発プロセス全体ではない。さらにいえば、前記の黒須・安藤モデルとの接点は開発された人工物を購入するという点だけでしかなく、それを利用し運用していくというライフサイクルプロセス全体が考慮されていないのだ。

もちろん、ISO13407でも長期的モニタリングの必要性について述べているし、その後制定されたISO18529やISO18152はライフサイクルに関するものであったが、実際の利用場面についてもう少しきちんと書いていてほしかったと思う。

評価活動

ユーザビリティ活動の出発点は評価だった。現在でもその重要性に変わりはない。しかし、ここで問題なのは、「今やっているようなやり方だけで、“評価をした”といえるかどうか」という点だ。

ユーザビリティテストを考えてみよう。ユーザーは評価室に通され、機器やソフトウェアを示されてそれを使ったインタラクションを経験する。そこで発見された問題について調査分析を行って改善に向けた見直しを行う。そのテストは通常およそ2時間程度実施されている。

さて、この2時間程度のテストで、その機器やソフトウェアをテスト参加者が“ちゃんと利用した”といえるだろうか。そこが問題なのだ。実際に機器を利用していくときには、いろいろなことをしてみるだろう。いろいろな状況で利用するだろう。予想していなかった問題に遭遇することがあるかもしれない。新しい機能や使い方を発見するかもしれない。そうしたことを、この2時間程度のテストできちんと評価できるだろうか。否である。

言い換えれば、ユーザビリティテストは、初見の状態で遭遇する問題点をなくすための評価手法である。そのことを忘れてはいけない。だから、Webのように、最初の数秒が重要な岐路になってしまうような場合にはとても重要なチェックである。しかし一般の機器やOSやアプリケーションの場合、こうしたテストでそのユーザビリティが評価できたと判断してしまうのは早計である。

ましてや、テストの後に満足度を測定する質問紙への記入を求めたとして、それがどのような意味を持つのかを考える必要がある。前述のWebの場合は大切である。また、Web以外でも第一印象が悪くては困る。それはその通りである。だから第一印象を良くするために評価を行う意義は明確だし、その意味での満足度を測定することにもそれなりの意味がある。

しかし、そこでの評価をその機器やソフトウェアの全体的評価と考えてはいけないと思う。ライフサイクル的なスコープを持てば、それだけでは不十分であることは理解していただけるだろう。そこで測定されるのは、ユーザーの経験のごく一部のインタラクション場面でしかないのだ。

その点では、まだエキスパートレビュー(ヒューリスティック評価)の方がマシかもしれない。エキスパートなら、ユーザーが実際の場面でその機器やソフトウェアを利用し始めた場合について想像することもできる可能性がある。しかし、ユーザビリティテストだけを反復してきた人たちを「エキスパート」と呼ぶのであれば、その評価もいささか怪しいものとなる。

長期的ユーザビリティ

こうして考えてくると、あらためて長期的ユーザビリティという概念を説明する必要もないだろう。

消費者は、雑誌記事やカタログやサイトの製品情報、口コミ情報など、さまざまな形で機器やソフトウェアに関する事前情報を入手する。また店頭でそれに触ってみることもできる。店員もいろいろと説明するだろう。そうした情報によって消費者の中にふくらむ期待のことを「エクスペリエンス」と呼ぶこともできるだろう。しかしそれはユーザーのエクスペリエンスのごく一部でしかない。期待をふくらませることだけがエクスペリエンスデザインではない。

さて、消費者はどれかの製品を購入してユーザーとなる。その製品を手に入れた日は嬉しくていろいろと触ってみるだろう。そのあたりはユーザビリティテストの状況に似ている。言い換えれば、ユーザビリティテストで測定されるようなインタラクションもエクスペリエンスを構成するものだといえるが、それもやはりエクスペリエンス全体の一部にすぎない。そのような短時間の評価をして問題が発生しないような製品を作ることだけがエクスペリエンスデザインではない。

製品を購入してから数日がたち、数週間がたち、数か月がたつ。製品の種類にもよるが、さらに数年以上利用する機器やソフトウェアもあるだろう。そうした長い期間の間にユーザーはさまざまな経験をする。前述のように、当初は予想しなかった問題に出くわすこともあるだろうし、新たな魅力を発見して嬉しくなることもあるだろう。自分の期待とは違っていたことがわかって使わなくなることもあるだろう。こうしたことは当然「エクスペリエンス」と呼ぶべきものだ。そして、こうしたエクスペリエンスをきちんとデザインすることが、エクスペリエンスデザインの大きな部分だと僕は考える。

長期的ユーザビリティ(long-term usability, longitudinal usability)という概念は、これらのすべてのエクスペリエンスに関係し、そうした長期間にわたる製品とのつきあいを通じて醸成されるユーザビリティ経験なのだ。

この関係は、人間関係に似ているところもある。最近は離婚率が増えているが、最終的に離婚してしまったからといって、その夫婦関係は全体としてひどいものだったと言うべきだろうか。そうではないと思う。仲良く楽しくやっていた時期もあっただろう。仲違いをしたが仲直りをした時もあったろう。倦怠期に入ったけど、それなりにこんなものかと思っていた時期もあっただろう。要するに、長期的ユーザビリティやエクスペリエンスというのは、最終時点での判断ということではなく、相対的なエクスペリエンスがどうだったかを指す概念ではないかと考える。ほとんどの製品は、たとえ長期間にわたって利用されていたとしても、最後には時代遅れとなり、また不具合が発生して、廃棄されることになる。だからといって、そのエクスペリエンスが最悪だったということにはならない。

長期的ユーザビリティの測定が難しいのは、そうした理由による。「いったい何時の時期に測定すればいいのか」ということだ。この1つの解を実践しているのが、スウェーデンのUsers Awardという制度だ。もともと労働組合をベースにして、職場に導入された機器やシステムについて、導入から9か月の時点で調査に赴き、ユーザーの印象や満足度を調べ、そこで評価の高かったものを表彰するような仕組みだ。

もちろん、どのような種類の製品でも9か月でいいとは限らない。そこには製品寿命との関係がある。ただ、数か月から1年程度経過していれば、たいていの問題は出てきてしまっているだろうし、ユーザーの経験値も安定してきていると考えられる。もちろん継続的にモニタリングを行えば一番良いのだが、それはコスト的に大変である。その意味で、数か月から一年程度で評価を行うというのは現実的な解ということができるだろう。

現在のユーザーエクスペリエンス

現在、ユーザーエクスペリエンスという言葉は多様な意味に使われているが、多くの場合、「製品に対する期待を高める魅力づくり」という意味合いで使われているようだ。そして、ユーザーエクスペリエンスを実践している製品として引き合いにだされるのは、多くの場合、新製品だったり、話題の製品だったり、デザインの格好いい製品だったり、ヒット商品だったりする。

それでいいのだろうか。もちろん、そうした製品群に長期的ユーザビリティの高い製品が含まれている可能性はある。しかし、どうも視線の向きが違っているように思える。言い換えれば、我々の日常生活や定常業務のなかには、別に新製品ではないけれど、日用品として定着している人工物が沢山ある。食器もそうだし、文房具も、自転車も、洗面道具もそうだ。メーカーは、それらの製品群にも新味をつけようとして努力をしているが、その本質的な部分は長い歴史の中で磨かれて、僕らの日常生活を構成している。そうしたものにこそ、長期的なユーザビリティは実現されているというべきだろう。

もちろん、ユーザビリティ活動はメーカーの立場で行われるのが普通だ。しかし僕自身は、ユーザー工学という概念を提唱したように、あくまでもユーザーの立場から善し悪しを考えたいと思っている。そのなかで、メーカーの立場にとっても有利なものを考えてゆきたいと思っている。

実利用経験

結論としていいたいのは、こんな提案だ。

「ユーザーエクスペリエンス」という曖昧な言葉を使うのをやめようではないか。

すでに述べたように、ユーザーエクスペリエンスには、期待段階のもの、試用における印象段階のもの、そして長期的な利用におけるものがある。それら全体を指して使うなら問題ない。しかし現在、ユーザーエクスペリエンスという言葉は、第一(期待段階)の意味で使われることが多く、少しマシな場合でも第二(試用におけるインタラクションの印象段階)の意味である。実際の利用場面における第三(長期的な利用)の意味での使い方をしているケースは、ほとんど無いと言っていい。

特に第三の意味でのユーザーエクスペリエンスの代わりに「実利用経験(RUX: Real User Experience)」という言い方を使うと、それなりのメリットがある。つまり期待値を高めるだけでは、さすがに「実利用経験が良いですよ」とは言いにくいだろう。またユーザビリティテストをした程度の第一印象が良いだけでは、「実利用経験が良い」とも言いがたい。実利用経験という言葉を使えるのは、本当に良い製品を開発した自信のある、そして当然ながらその裏付けをもっている企業だけになるだろう。その意味で、濫用気味のユーザーエクスペリエンスブームに釘を刺すことができるのだ。

欠点としては「日本語」なので、いまひとつ「イメージ」が良くない、ということ位だろう。

さあ、これからは「実利用経験」という言い方を使おうではありませんか。

![[新訳]経験経済](/files/images/article2008/hcd-tsushin/hcd21-4478502579.png)