iOS 9の広告ブロックによって、広告どころかGoogleアナリティクスでの計測までブロックされる場合があるトピックが、今週のトップストーリー。ほかにも、コンテンツマーケティングでのKGI/KPIと予算の考え方、robots.txtの基本、titleタグの作り方7つのポイントなどなど、SEOの情報をまとめてお届けする。

【これは困る】iOS 9の広告ブロックでGoogleアナリティクスも巻き添えブロック!?

影響は限定的か (でぶててのWEB録)

アップルが9月16日に公開したばかりのiOS 9には、「コンテンツブロック(広告ブロック)」という新しい機能が搭載された。コンテンツブロックを利用すると、ウェブサイトを閲覧しているときに広告など特定のコンテンツを非表示にできる。

日頃から広告を邪魔だと感じているユーザーには便利な機能になりそうだ。もちろん広告主には頭を抱える機能になる可能性があるが、広告を出稿していなければ困ることはないだろう。

ところが思わぬ副作用が発生している。なんと広告表示ばかりか、アクセス解析ツールも無効化されてしまっているのだ。アクセス解析ツールには、このコーナーの読者の多くが使っているであろうGoogleアナリティクスも含まれる。

由々しき事態ではあるが、次のような理由から今のところ影響は限定的だろうとも思われる。

- iOS単体で動作する機能ではなく、専用のブロックアプリのインストールが必要

- 現状では、アプリは有料のものばかり

- アプリ設定で広告ブロックを有効化する必要がある(やや面倒そう)

- iOS 9のSafariブラウザでのみ機能する

限定的だとはいえ、嬉しいことではない。

複数ある広告ブロックアプリのうち、どのアプリがGoogleアナリティクスを無効にするかを、紹介した記事は検証している。今後仕様が変わることもありうるだろうが、気になるようなら、一連の検証記事に目を通しておくといい。

- 【検証1】iOS9の広告ブロック機能は、運用系広告の脅威となるのか?録

- 【検証2】iOS 9の広告ブロックがGAを無効化!の件を、広告屋として調べてみた(+Optimizely)

- 【検証3】iOS 9の広告ブロックが、タグマネージャーに与える影響は?

また、こうした広告ブロックの機能を有効にしている訪問者に対して、コンテンツを表示しないという対策もある。

ベストな対策だとは決して言えないが、少なくとも「広告ブロックが行われていることをサイト側で判断する」手段があることを知っておくのは悪くないだろう。

上記記事では、Anti Adblock Script(広告ブロック対抗スクリプト)というドイツ語のサイトで紹介されている仕組みを利用している。元サイトはこちらだ(ドイツ語だが、自動翻訳の仕組みも用意されている)。

日本語で読めるSEO/SEM情報

あなたがコンテンツマーケティングでお金をどぶに捨てないために大切なこと

目的とKGI/KPIを明確にする (SEO HACKS公式ブログ)

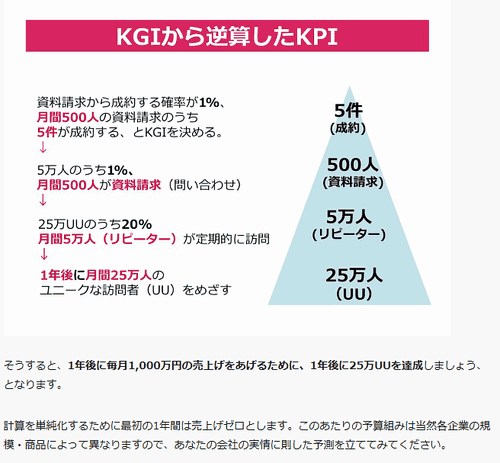

オウンドメディアでのコンテンツマーケティングにおいて、目標(KPI)をどのように設定すればいいのかや、予算をどう考えるべきかをわかりやすく解説した記事を紹介する。

ある調査によれば、コンテンツマーケティングに取り組むうえで課題に感じていることとして次の3つが上位になったそうだ。

- 効果を測る指標がない

- 適正な予算配分

- ターゲットに届いているかどうかが不明

効果を測る指標がなかったり成果が出ているかどうかが不明だったりしているのに、コンテンツマーケティングに取り組んでいる企業が多いことがわかる。相場というものが存在しないから、予算の配分に頭を抱えるのも容易に想像できる。

この実情から考えると、コンテンツマーケティングに投資した予算を無駄使いしている企業もたくさん存在しそうだ。

そこでこちらの記事では、コンテンツマーケティングにかける予算を無駄使いしないための注意点を説明している。次のようなことが大切だという。

- コンテンツマーケティングを行う理由と目的を明確にする

- KGIを設定する

- KGIから逆算したKPIを設定する

- 原価の予算を立てて、投下資本の回収に必要な期間と、その後の利益見込みを算定する

ウェブ担当者としてコンテンツマーケティング施策に関わっているなら参考になるだろう。元記事をゆっくりと読んでほしい。

これさえ読めば、あなたもrobots.txtマスター

初級者にもわかりやすい解説 (SYNCER)

クローラの動作を制御するrobots.txtについて、その目的や使い方、設定方法などをわかりやすく解説した記事。

グーグルはデベロッパー向けサイトで、robots.txtの仕様を詳細に解説している。しかし、robots.txtについてある程度知っている人がより詳しい仕様を知るためには便利だが、robots.txtをこれから学び始める人にとっては正直言って、わかりづらい。

その点、ここで紹介した記事は初級者でもわかるように丁寧に説明している。

robots.txtのことを何も知らない、あるいは設置してはいるが精通しているわけではないというなら、ぜひ読むといい。読んでいる途中で脱落することなく、robots.txtで必要なことをほぼすべて知ることができるだろう。

ウェブマスター向けガイドライン違反の常習サイトにグーグルが強い口調で警告

さらに厳しい対処もあり (グーグル ウェブマスター向け公式ブログ)

グーグルは、繰り返しガイドライン違反を犯すサイトに対して公式ブログで警告した。

手動による対策が解除された後すぐに、その原因となった施策を再度サイトに施す、という例が最近になってしばしば確認されています。(……中略……)ウェブマスター向けガイドライン違反を繰り返しているサイトは、再審査リクエストにおいて通常よりも厳しく審査する可能性があります。特に、悪意を持ってガイドライン違反を繰り返している場合、手動による対策において、更に厳しい対処を取る場合があります。

日本版ブログだけでなく英語版ブログをはじめ、各言語の公式ブログでほぼ同時に記事が公開された。わざわざ公式ブログで警告するということは、手動対策が解除されたのを見計らって再び違反を犯すサイトが世界規模で頻出しているからなのだろうか?

このコーナーの読者には無関係な話だと筆者は信じているが、こうした悪質な人たちにグーグルの人たちのリソースが割かれ、本来の「検索結果をより良くする」ための動きが減ってしまうのは、非常に残念なことだ。

Seesaaブログがグーグル検索から消えた

スパム対策ではなく不具合だったか (Seesaaからのお知らせ)

先週末に、Seesaa(シーサー)を利用したブログがグーグルとヤフーの検索結果にいっさい出てこなくなるという現象が起きた。「site:」でseesaa.netを指定したキーワード検索では出てくるのだが、通常のキーワード検索ではまったく出てこないのだ。

Seesaaは国内でも利用者が多いブログサービスのため、大きな話題になった。結局、ほどなくして元の状態に戻った。グーグル側に何らかの不具合が発生していたのだろうか。

グーグルが公式ブログで、ガイドラインに繰り返し違反するサイトに警告する記事を投稿したタイミングと重なったことが理由で、Seesaaブログ全体がグーグルにスパム対策されたとの噂が飛び交った。

しかしこれは考えづらい。仮にSeesaaを利用したスパムサイトが多かったとしても、有益なサイトもSeesaaには多い。Seesaa全体を検索結果から消してしまったら、たしかにスパムサイトをユーザーに提示することは防げたとしても、同時に優れたサイトをユーザーに届けられなくなる。

スパムサイトを排除することはグーグルにとって大切な仕事だが、有益なサイトをユーザーに届けることもそれ以上に大切な使命だ。サービス全体を検索結果から締め出すという行為は、よほどの理由(たとえば、マルウェアに感染させるようなユーザーに大きな危害を与えるサイトが非常に多い)がない限り実行されないだろう。

実は、同じような事件が夏にヤフー検索でも発生していた。Seesaa同様に日本有数のブログサービスであるライブドアブログとアメーバブログがすべて、ヤフー検索から消滅したのだ。こちらはヤフーの不具合だったことが、ヤフーから発表されている。

Seesaaブログの件については、グーグルからは特に発表は出ていない。しかし先程も言ったように、不具合だったと考えるのが妥当ではないかと思われる。

海外SEO情報ブログの

掲載記事からピックアップ

「検索クエリ」レポートの提供終了と、ページネーションにおけるnoindexとrel="prev/next"の使い方についての記事を今週はピックアップ。

-

Google、Search Consoleの「検索クエリ」レポートの提供を9月16日で完全終了

今後は検索アナリティクスを利用する -

ページネーションしたページはnoindexにすべき? rel=“prev/next”とnoindexは併用可能?

価値あるページならnoindexは不要