SEOと言えば、一夜にして成功できるものではないが、適切なプロセスを踏んで、多少の辛抱強さがあれば、成果を挙げることは間違いなく可能だ。

そしてそれは、もちろんブログ記事でも同じだ。

ブログ記事の最適化では、まず着想から始まって、そこからキーワードターゲティング、ページ内要因、対象とするオーディエンスなどを検討することになる。

今回のホワイトボード・フライデーでは、ブログへの検索トラフィックを徐々に増やしていくために導入できるプロセスを、ランドがステップバイステップで説明する。

Mozファンのみんな、こんにちは。ホワイトボード・フライデーにようこそ。今回は、ブログ記事のSEOについて取り上げよう。

具体的には、ブログ記事の

- ページ内最適化プロセス

- 思考プロセス

- 戦略プロセス

- コンテンツ作成

- コンテンツ最適化

を行う方法について考察する。ブログを書いている人なら、SEOで成果を挙げるために必要なことは山ほどあるし、なかには参考にしてもらえるステップがあると思う。

これは別に、

記事を書くなら、最初から最後まで必ずこのステップの通りにしなければいけないし、これは強力で権威ある精緻なプロセスだ

というような類の話ではない。

多くは、記事を書き始める前に、つまりコンテンツを作成する前に頭のなかでできる。それでいいのだ。追加の作業を次々と重ねなければならないわけでもない。

しかし、記事を作成するときに常にこのプロセスを用いれば、非常に役に立ち、ブログへの検索トラフィック獲得力を向上させる結果に繋がるだろう。

ちなみに僕は、ホワイトボード・フライデーの実に多くの記事、ちょうど今読んだり見たりしてもらっているこの記事も含め、僕が書く記事のすべてに、このプロセスを適用している。

ステップ1投稿記事の目的を決める

まず、常にやるべきこととして、記事の目的を決める必要がある。記事の作成にかかる前に、頭の中で考えるか、実際に書き出すかしてみよう。たとえば、次のようにだ。

- 特定の分野で新規オーディエンスを引きつけたい。

- 特定のトピックに関する自分の視点を示し賛同を得たい。

- 本腰を入れてこの記事で製品やサービスをプロモーションしたい。

- 組織や企業について重要なニュースを伝えたい。

- 専門分野で起きていることを伝えたい。

- 専門分野におけるブログやソーシャルメディアの世界、またはニュースの世界ですでに交わされている議論に貢献したい。

- 疑問に答えを出したり、インフルエンサーに拡散してもらえるものにしたい。

目的はどんなものであっても、記事を書く前にしっかり認識しておこう。記事の目的も把握していないままステップ3、つまりキーワード調査にとりかかってしまうようなことはしてほしくない。

ステップ2に進む前に1つ必要なのは、この段階で何をやろうとしているのか認識したら、その目的にとって最も重要な指標を1つないし複数決めることだ。たとえば、訪問数、つまり自然なトラフィックを指標にしてもいい。あるいは、記事におけるエンゲージメントでもいいし、コメント数でも、リンク数でもいい。

LinkedInの新規オーディエンスにリーチしようとしているなら、ソーシャルメディアでの共有数になるだろう。これまでLinkedInであまり成果をあげていなかったけれど、この記事ならその目的にぴったりだと思う場合もあるだろう。

あるいは、1人か2人の人物、特定のインフルエンサーの注意を引ければいいと思っているとしたら、指標は、次のようなものかもしれない。

彼らが実際に訪れて、記事を読んだろうか? 記事を共有してくれただろうか?

共有してくれていたら、記事の目的は果たされたわけだ。それでも、その指標を記録しておく必要はある。

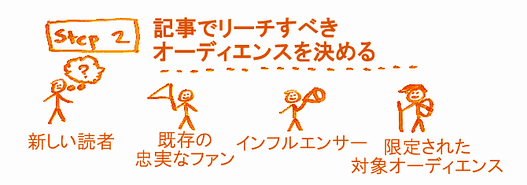

ステップ2リーチすべきオーディエンスを決める

目的とも関連するが、記事でリーチしようとしているオーディエンスを決めよう。

新しい読者を獲得したいのか、既存の忠実なファン(上の図で旗を振っている人物)に訴えたいのか。それともメッセージを拡散できる影響力を持ったインフルエンサーに訴えるのか。拡散してもらうことまでは望めなくても、注目を引いて、将来リーチできるようにしておきたいだけなのか。

あるいは、対象とするオーディエンスがきわめて限定されている場合もあるだろう(上の図では、バックパックを背負っている読者だ)。

Mozの場合は常にこれだ。たとえば、僕がやっているホワイトボード・フライデーは、特にEコマースサイトやB2Bを手がけている読者を対象にしていると言える。僕はそのコンテンツが対象とする特定のオーディエンスに焦点を合わせている。

ステップ3キーワード調査をする

達成したいものが何で、リーチしたい相手が誰かが明らかになったところで、さあ、キーワード調査にかかろう。

対象とするキーワードを3~5個探すことにする。なぜ3~5個なのか? それは、この数が一般に、ブログ記事1本でリーチできると思われる妥当な数字だからだ。ページ内最適化については、後でもう少し詳しく説明しよう。

少し前にホワイトデー・フライデーでキーワード調査を中心にした考察を取り上げた。まだ読んでいない人は、ぜひチェックしておいてほしいのだが、その記事で論じたように、僕たちが求めているのは、比較的検索ボリュームがあり、難易度が低く、高いクリックスルー率が得られる機会だ。つまり、そのキーワードはかなりの数の人が検索していて、検索結果で上位をとる可能性がそれほど低いわけではなく、検索上位を狙うには太刀打ちできないほど優れたコンテンツが他に多いわけでもないということだ。

ところで、検索結果に画像や動画を含むページやニュースコンテンツが多く表示されている場合には、「記事にそうしたコンテンツを盛り込むのはどうだろう?」と考えるだろう。僕なら、次のように思うかもしれない。

この記事は特にビジュアルを中心にするべきかもしれないし、動画にするべきかもしれない

この記事はGoogleニュースに載せてもらうようすべきかもしれない

ブログをGoogleニュースに載せてもらえるだろうか?

自分ではできないなら、Googleニュースに載っている誰か他の人のプラットフォームで記事を公開してもらうという方法もありそうだ。

大切なことが1つある。ここで選ぶキーワードはすべて、検索者の意図が同じものでなければならない。ここで言う「検索者の意図」とは何だろうか? つまり、対象とする3~5個のキーワードを検索する人は、誰もが同じ目的か、あるいは非常に似通った目的を達成しようとしている、ということだ。

したがって、たとえば、

- 「luxury kids clothes(高級 子供服)」を検索している人

- 「designer children's fashion(デザイナー 子供のファッション)」を検索している人

- 「haute couture kids brands(オートクチュール 子供ブランド)」を検索している人

は、非常に似通っていると言える。意図はすべて同じだ。どれもブランド品の子供服を購入したいと思っているか、あるいは少なくとも、子供服を取り扱っているブランドを調べようとしている。そして、最高級のオートクチュールや高価格帯の商品を探している。まさにぴったりだ。検索者の意図はすべて合致している。

ステップ4競合調査を行う

次に、競合を調査したい。ここでは、次のような質問をしよう。

-

「このキーワードで、他に誰が検索上位に表示されているか?」

これを調べるには、グーグルにアクセスして検索結果を確認するか、またはKeyword Explorerなどのツールを使ってSERP分析を行えばよい。

-

「この分野でよく共有されているコンテンツは、誰が作成したものか?」

これは、必ずしもランキングの上位に表示されていなくても、FacebookやTwitter、LinkedIn、PinterestなどのSNS上で頻繁に共有されたり「いいね」を獲得したりしているのはどこか、ということだ。これを調べるにはBuzzSumoが最適だ。Moz ContentのContent Searchツールも使える。これら2つの質問に対する答えがわかったら、次の質問を確認しよう。

-

「自分がブログ記事で提示できる、よそにない価値は何か?」

「よそにない価値」とは、単に独自のコンテンツを意味するわけではない。これから書くものは、他の人がこれまでに書いたり作成したりしたものとは異なるのは当然だ。だが、他の人がすでに提供したものと異なる価値を提供するには、どうすればいいのだろうか?

記事を書くのは、その意見にきわめて独自性があるからか。それとも、より優れた体験を提示するものだからか。コンテンツの提供の形式が異なるからか。研究者による固有のデータを利用できるからか。

――いずれにしても、すでにあるものを超えようとしているのだから、これらの質問に答えられるものでなければならない。

ステップ5記事を作成する

次に記事を作成するが、ここで、これまでの調査の多くが役に立ってくる。

この時点ではすでに、

- 記事の目的が何であり

- 誰を対象にしているかがわかっており

- キーワード調査も行っているし

- このトピックについて人々が探している内容も、すでに公開されているコンテンツも把握している

はずだ。なので、独自性があり、固有の価値を持つ記事を書くことができる。

これはとても重要なことだ。なぜならそれは、記事がオーディエンスにリーチして成果を挙げるとともに、検索者や検索エンジンだけでなく、ソーシャルメディア上で共有する人やインフルエンサー、その他の人々にも、より価値のあるコンテンツとして認識される可能性が大きく高まることを意味するからだ。

ここでは、作成するコンテンツのタイプについても考えてみたい。

一般に、ほとんどのブログ記事は文章だ。だが、画像やグラフ、データ、動画などについても検討する必要がある。SlideShareなど他の場所にあるコンテンツを埋め込んでも、何らかのリッチメディアファイルを埋め込んでもいい。

あるいは、他の場所にリンクしてもいいかもしれない。このトピックについてコンテンツを作成している人は他にもいるだろう。そういった人たちの注意を引きたいし、その取り組みも参考にしたいから、リンクを張ってみてもいい。

いくつか引用を埋め込んだり、特定のトピックについて著名人の言葉や他の人の意見を引用したりしてもいい。

記事を作成するには、こうしたことすべてを検討する必要がある。

ステップ6ページ内SEOとキーワードターゲティング

ここまでやって、やっとページ内SEOの出番だ。

まず、3~5個あるキーワードのうち、1つを主キーワードとしてターゲットにしたい。このキーワードは、title要素や見出し、URLとぴったり合致するものになる。

それから、meta descriptionタグや画像のaltタグ、コンテンツそのものに盛り込みたいと考えている2~4個の副キーワードについても検討する。これらのキーワードを、title要素、URL、meta descriptionタグ、見出し、コンテンツ、画像など、あらゆる場所で賢く使おう。

次に、リダイレクトした方がいい古いURLがあれば、それについても検討しよう。たとえば、半年前とか2年前とかに、同じトピックについてブログ記事を書いたとしよう。古い記事を、新しいこの記事にリダイレクトした方がいいだろうか?

また、自分のサイト上や、自分が管理しているたり影響力を持っている他のサイト上に、現在作成しているこのコンテンツ、今書いているこの新しい記事にリンクしたい記事やコンテンツがないだろうか?

こういったことが、コンテンツの発見を促し、内部リンクに役立ち、古い記事を読んでいるオーディエンスの役に立つ。そして、検索エンジンが新しいコンテンツを検索してインデックス化し、うまくいけばランキングの上位に表示する可能性も高めてくれる。

ステップ7アウトリーチおよび拡散計画を策定する

ここでは、アウトリーチや拡散の仕方を検討して、そのための計画を立てたい。そこで、次のような質問をしてみよう。

誰にリーチしたいか?

この記事を拡散してくれる人として、誰が考えられるか。

どのように彼らをターゲットにすればいいか?

彼らにどうリーチすればいいか。メールを使うか、Twitterを使うか、それとも直接顔を合わせるか。相手を直接知っているか、または紹介してもらう必要があるか。

どんなことであれ、彼らの取り組みについて何かコメントしたいことがあるか。

いつアプローチするべきか?

公開前にコンテンツを見てもらったり、作成前に何らかの形で協力してもらったりしたいので、事前にアプローチしておきたいのか。

それとも、コンテンツを公開し、プロモーションをした後でアプローチしたいか。その場合、理由は?

つまり、支援してくれるのはなぜなのかを考えよう。

彼ら自身や、そのオーディエンスにとってどんな利点があるのか。支援することで評判が高まるからか。過去にも、同種のコンテンツを数多く共有したことがあるけれど、このコンテンツには固有の価値があり、他のコンテンツより優れていると見てくれるからなのか。それとも、以前にはなかった新しい情報が得られるからか。

計画を立てるにあたっては、こういった疑問のすべてに答える必要がある。

ステップ8実践して、学び、繰り返す

これを実践し、そこから学び、繰り返し実践しよう。このプロセスのいくつかは、本当に重要な記事の場合、ステップごとに多くの時間をかけて念入りに行うことになるだろう。

片手間に手早く意見を述べるような、1時間もかけずに書いて公開するような記事の場合は、こういったプロセスは頭の中で考えるだけで、キーワード調査とターゲティングを大急ぎで行い、それ以外のステップはメンタルモデル(物事に対して持っているイメージ)だけで処理してしまうこともありそうだ。

しかし、それでもこのプロセスは、特に新しいブログを始める場合や初心者のブロガーの場合には、何十回も、つまり30回、40回、50回、70回と繰り返して初めて成功を期待できるものだと思う。

さらに、多くの記事が高い成果を挙げて、検索ランキングの上位に表示され、継続的にトラフィックを獲得したりソーシャルメディアで共有してもらったりできるような、比較的高い検索ヒット率や成功率を達成するまでには、何百回も繰り返さなければならないだろう。

このプロセスに従ったからといって、最初の記事ですぐに結果が出るわけではない。そうはいかない。どんなブログでもそうだ。とにかく、そういうものなのだ。情報を公開し、プロモーションして分析し、応用して学んだら、再び公開する。このプロセスは何度も繰り返すものであり、学んで応用するほど、このシステムをうまく使いこなせるようになる。

![ブロガーのためのSEO:投稿記事を最適化する8つのステップ

ステップ1 投稿記事の目的を決める

新規オーディエンスを引きつける

既存のコミュニティに貢献する

インフルエンサーに拡散してもらう

疑問に答える

交わされている議論に貢献する

製品やサービスをプロモーションする

自分の視点を示し賛同を得る

重要なニュースを伝える

目的が決まったら→その目的にとって最も重要な指標を決める

ステップ2 記事でリーチすべきオーディエンスを決める

新しい読者

既存の忠実なファン

インフルエンサー

限定された対象オーディエンス

ステップ3 キーワード調査をする

A) 対象とするキーワードを3~5個探す

B) 比較的検索ボリュームがあり、難易度が低く、高いクリックスルー率が得られる機会

C) 対象にするキーワードはすべて、検索者の意図が同じものでなければならない

[例]luxury kids clothes(高級 子供服)

designer children's fashion(デザイナー 子供のファッション)

haute couture kids brands(オートクチュール 子供ブランド)

ステップ4 競合調査を行う

→このキーワードで、他に誰が検索上位に表示されているか?

→この分野でよく共有されているコンテンツは、誰が作成したものか?

→自分がブログ記事で提示できるよそにない価値は何か?

ステップ5 記事を作成する

画像?

埋め込み?

グラフ?

リンク?

動画?

引用?

ステップ6 ページ内SEOとキーワードターゲティング

→キーワード調査とコンテンツの内容に基いて、検索上位を狙うための主キーワード1つと2~4個の副キーワードを決める。

→これらのキーワードを、title要素、URL、meta descriptionタグ、見出し、コンテンツ、画像などで賢く使う。

→リダイレクトした方がいい古いURLについて検討する。自分が管理している他のサイト上に、今書いている記事にリンクすべき記事があれば、それについても検討する。

ステップ7 記事のアウトリーチおよび拡散の計画を立てる

誰に?

どのように?

いつ?

なぜ?

ステップ8 実践し、学び、繰り返す

このプロセスは、何十回も繰り返して初めて成功を期待できるものだ。高い検索ヒット率を達成するまでには、何百回も繰り返さなければならない

公開→プロモーション→分析→適用](/files/images/seomoz/2016/seomoz20160808_fig00.png)