Aggregator

株式会社ユーザーローカルは4月20日、ソーシャルアプリの分析に特化した無料アクセス解析ツール AppTraq(アップトラック)をリリースいたします。このAppT...

サイトマップ

サイトマップとは、一般的に、サイトで迷子になったユーザや目的の情報が見つからないユーザのために、サイト上に展開されるコンテンツ一覧を示したものである。サイトマップはユーザのために用意される地図であるが、クローラにとっても、サイト上に存在する... (

設定を非公開モードにしたソーシャルブックマークからのリンク設置はSEO手法として有効なのでしょうか?

一般的にソーシャルブックマークの非公開モードは検索エンジン上で検索結果に表示されません。そのため、検索エンジン上に表示されないコンテンツから被リンクを獲得しても、検索順位には影響がないと考えるのが妥当でしょう。検索エンジンが評価に用いる被... (

今週末のCSS Nite青森版、事前登録は明日まで

4回目の開催となるCSS Nite青森版の開催が今週末に迫りました。現在、90名を超えるお申し込みがあり、残り数席とのことです。

- 日時:2010年4月24日(土)13:00-18:00

- 会場:青森県観光物産館アスパム

- 定員:100名

- 参加費:事前登録 4,000円(当日 4,500円)

- 詳細・お申し込み

今週末のCSS Nite青森版、事前登録は明日まで

4回目の開催となるCSS Nite青森版の開催が今週末に迫りました。現在、90... CSS Nite実行委員会

「ツールの活用」と「発想の転換」で Google コンテンツターゲットを成功させよう

Google AdWords コンテンツターゲット広告は、数多くのユーザーにリーチができ、検索ではアプローチしにくい潜在顧客層の獲得を狙える広告と考えられる。そこで今回は、コンテンツターゲットにおけるキーワードの選定方法について、誰でも使える便利なツールとともに説明する。

Dreamweaver Town Meeting in Kyotoにご参加いただく方へ

メルパルク京都で開催するDreamweaver Town Meeting in Kyotoが、明日(21日)に迫りました。若干ですが、当日枠の余裕がありますので、急にご都合つきそうな方は、ぜひどうぞ。

昨日、カウントダウンメール003をお送りしていますので、そちらをご覧いただきたいのですが、当日枠での方のために重要な点を見つくろってお知らせします。

会場について

メルパルク京都の5F「会議室A」です。 住所は京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13ですが、京都駅の烏丸中央口を出て、駅ビルを右手に見ながら歩いて数分です(アクセスマップ)。

受講票について

今回、受講票にあたるものは送付いたしません。受付にて、お名前を申し出てください。リストと照合いたします。

持ち物

- 筆記用具はご自身でお持ちください。

- 必須ではありませんが、お名刺をお持ちください。単なる学習の場ではなく、交流の場としてもご活用いただければ幸いです。

- お食事のご用意はありません。長丁場ですので、軽食やおやつなどをご持参ください(ゴミはお持ち帰りいただけますようご協力をお願いします)。

開場と受付、ご来場に際して

- 開場は14:20を予定しています。

- 受付時に、無記名の領収書をお渡しします。宛名の記入が必要な場合には、休憩時間にお申し出ください。

- 自由席です。視力の弱い方は、お早めにご来場いただき、見やすいお席を確保してください。

- 万が一、遅刻されてもご入場いただけます。ご連絡は不要です。

キャンセルについて

- 代理出席が可能ですので、どなたか代わりの方に出席いただけないかをご検討ください。

- それがかなわない場合には、キャンセルフォームからご連絡ください。

終了後の懇親会について

終了後、会場近くの居酒屋にて開催します。会費は3,500円(当日回収)。セミナー懇親会費として領収書を発行します。

必ず、事前にお申し込みをお願いします。

Dreamweaver Town Meeting in Kyotoにご参加いただく方へ

メルパルク京都で開催するDreamweaver Town Meeting in... CSS Nite実行委員会

ツイッターマーケティングの4スタイル

ソーシャルメディアに関する人気ブログ「Social Media Explorer」から、ツイッターを活用したマーケティングの4つのスタイルを紹介。事例と共に非常に分かりやすくまとめられています。ツイッターを始めようか悩んでいる企業さんは是非。 — SEO Japan

ツイッターに関するマーケティングは、ソーシャルメディア関連のテーマで、最もよく話題に上がるトピックの一つに数えられる。ソーシャルメディアの純粋主義者たちは、相変わらずツイッターでマーケティングを行うことは出来ないと主張している。そんな中、デルは、ツイッターで650万ドル以上の売り上げを上げている。ツイッターの正しい使い方や誤った使い方などは存在しない ― いかなるメディアにもいかなるアイテムに対しても、必要不可欠なオーディエンスが存在するのだ ― ツイッターが会話に特化したプラットフォームだと私は思う。

ツイッターをマーケティングのプラットフォームとして利用している人達を、主に4つのマーケティングスタイルのタイプに分類することが出来る点に私は気付いた。それぞれが大勢のフォロワーやオーディエンスを抱え、(そして恐らく)成功を収めている。私の説明には主観的な意見も含まれるが、単に批判しているわけではない点は留意してもらいたい。そのため、ツイッターでのマーケティングに利用するスタイルのアドバイスとして受け取ってもらいたい。

ツイッターのマーケティングスタイル

1. カンバセーショナリスト

カンバセーショナリストとは、ビジネスのためにツイッターを使うという明白な理由があるユーザーのことである。しかし、ビジネスのための明確な動機やコール・トゥ・アクションを必死になって作るのではなく、通常のおしゃべりに参加する傾向が見られる。多くのフリーのコンサルタントやオピニオンリーダーはこのカテゴリーに入る。ジェフ・リビングストン氏の新しい企業、ゾエティカは、同氏のツイッターでの存在感によるメリットを享受しているのだろうか?それは間違いないだろう。リビングストン氏はゾエティカのサービスのリンクや宣伝をミックスしているのだろうか?それはない。同氏は、純粋に興味を持って会話に参加しているだけである。職業上のメリットは間接的であり、追跡するのが難しいが、存在することは確かである。

例

@Geekmommy

@AmberCadabra

@shashib

@unitedlinen

2. カンバセーショナル・マーケッター

カンバセーショナル・マーケッターは、カンバセーショナリストとは若干異なり、実際に明記している人もいるほど、ツイッターを利用する明確な目的を持っており、恐らく、カンバセーショナリストよりも頻繁に自分のブログへのリンクを張っているだろう。また、ニュースレターや書籍に関する情報を定期的に伝えているのではないだろうか。さらに、会話にも定期的に参加しており、ユーザーは彼らがビジネスのためにネットワークを使っていることを忘れてしまうようなカジュアルな雰囲気を作っている。その典型的な例が、プロブロガーのダーレン・ラウズ氏だ。同氏は、気さくで積極的に交流を行っている。しかし、このエントリを投稿している時点の最新の20本のつぶやきを分析すると、ProBlogger.netへのリンクが6本以上あり、4本には同氏のサイトのジョブボードへのリンク、2本は個人のブログへのリンクが張られていたことが判明した。自己宣伝的なスパムだと考える人もいるだろう。しかし、ラウズ氏はもとより、ラウズ氏のオーディエンスはすべてのリンクを楽しんでいる。

例

@delloutlet

@meijer

@briansolis

@mcdonalds

3. セールスマン

50%以上を宣伝目的で利用し、その分会話が少ないのが、セールスマンの特徴だ。ソーシャルメディアのユーザーの中には、このようなタイプの人たちは、ソーシャルメディアのオーディエンスに対する誠意が足りないと言う人もいるだろう。しかし、私はそうは思わない。ツイッターには、まずは宣伝を行うものの、交流も行い、興味深いリンクやその他の価値のあるコンテンツをアプローチの一環として提供する企業や個人が多数存在する。マイケル・シュテルツナー氏は、私の仲の良い友人の一人であり、ソーシャルメディアに関するブログ(同氏はオンラインマガジンと呼んでいる)、ソーシャルメディア・エグザミナーを支える人物である(@smexaminer)。シュテルツナー氏のツイッターのアカウントでは、ウェブサイト、そして、サイトを離れ、同氏の事業である提携先のセミナーのための宣伝が優先的に行われいる。このアプローチは、ソーシャルメディアの純粋主義者の間では人気がないが、優れた製品が存在する場合、宣伝目的のツイッターのアカウントにもオーディエンスがついている。

例

@jcpenney

@phoenixsuns

@chrysler

@newyorker

4. スパマー ブロードキャスター

訂正: エジソン・リサーチおよびブランドサヴァンドットコムのトム・ウェブスター氏に“ブロードキャスター”の方が適切だと提案していただいた。私もそう思ったので訂正させてもらった。

私は“スパマー”という用語を利用することに躊躇した。しかし、適切だと思ったので利用した。まずはこれらのアカウントに対してスパマーと言う用語を使うことに批判めいた意味はない点を分かってもらいたい。これは、彼らのストリームを基にした事実である。彼らは宣伝の目的のみにツイッターを利用し、会話には参加しない傾向が見られるのだ(RT、@repliesなど)。しかし、だからと言って必ずしも悪いわけではない。例えば、ジョージ・ステファノプロス氏は(@GStephanopoulos)会話には全く参加せず、ABCニュースと同じようなスタンスでツイッターを利用している。しかし、160万人のユーザーが同氏のつぶやきをチェックしている。同氏は有名人なので、良い例ではないかもしれないが、クーポンを入手するため、そして、新製品の情報等を得るために、スパムメールを喜んで受け取る何千人もの(もしくはそれ以上の)ファンを抱える企業も存在する。その一例として下記に、ルイビルにあるラファティーズレストランを挙げよう。このアカウントは完全なスパマーだが、地元で食事を取りたいときのために、特別な飲み物を販売していたり、イベントがある際のことを考えて、私はフォローしている。

例

@nbc

@raffbreck

@tide

@usweekly

さて、皆さんのツイッターへのアプローチはどのカテゴリに分類されるだろうか?1つ目と2つ目は良いが、後者2つは受け入れられないだろうか?それとも、3つ目と4つ目に当てはまり、うまくいっていることを証明するスタッツを持っているだろうか?コメント欄で皆さんの体験談を聞かせてもらいたい。そして、そのアプローチのメリットとデメリットを挙げてほしい。まだアプローチを確定していないなら、どのアプローチを取り入れようと思っているか、そして、その理由を聞かせてもらいたい。

いつものように、コメントは大歓迎だ。

この記事は、Social Media Explorerに掲載された「Four Styles Of Marketing On Twiteter」を翻訳した内容です。

ツイッターを既に始められている方も自分はどれかな、、、と改めてあてはめてみたくなりますね。ちなみにSEO Japanは運営責任者の滝日がツイッターをしていますが、個人的な話も含めつつもSEO Japanの新着記事のPRがメインになっていますしカンバーセショナル・マーケッターと言う位置づけですかね。適度に他の方との会話もするようにしていますし、ブロードキャスターに成りきらないように気をつけています。PR+ブランディングが目的であれば、この路線が(上手に行えば)一番効果的とは思いますが、いかがでしょう。

滝日の場合は、知り合いにほぼ限定していることもありフォロー数が少ないのですが、フォロー数を最低限にしてどこまでフォロワー数を増やせるか試している所もあり(意味があるのかも不明ですが)、ご了承くださいm(_ _)m。

ちなみに「Social Media Explorer」は初の記事配信ですね。紹介遅れていましたが、新たに翻訳記事配信の許可を得ましたので今後定期的に紹介していきたいと思います。 — SEO Japan

Googleの検索結果をキーワードリサーチに利用する3つの方法

サーチエンジンランドから、SEOにもPPCにも参考になるGoogleを活用したキーワードリサーチの方法を紹介。日本語でも活用できるノウハウですね。 — SEO Japan

数年前、遥か彼方の惑星では、人々がキーワードの密度を最適化していた。しかし、関連性のアルゴリズムが改善されると、その惑星の人々はキーワードの密度からキーワードの多様性へと狙いを変えていった。ページ上で密接に関連するキーワードの幅広いネットを網羅することで、毎月検索される数十億のキーワードの幾つかに対して、上位のランキングを獲得する確率が高まるからだ。

投稿ボタンをクリックする前に、私が利用しているお気に入りのキーワードのリサーチツールの一つが、グーグルの検索結果だ。これを一目見れば、すぐに以下の点を把握することが出来る:

人々が検索している関連するキーワード

競合相手が最適化している関連するキーワード

グーグルが好む関連するキーワード

Google Suggest

グーグル・サジェストは検索クエリを、クエリに含まれる、人々が検索している他のキーワードをリストアップすることで、クエリを自動的に完成させようとするサービスである。

以下の2枚のイメージにキーワードの間に幾つかの関連するパターンが見られる点に注目してもらいたい。これらのキーワードは以下の作業に適したキーワードと言えるだろう…

ページのタイトルに含める、もしくは

ページの宣伝文句に含める、もしくは

よりターゲットを絞った奥行きのあるページを作る際のインスピレーションとして利用する

また、これらのキーワードは、誰かが実際に検索しているキーワードであり、グーグルが選択してエンドユーザーに表示しているため、グーグルは関連性があると考えている。そのため、この提案を見た人々の中には、提案されたキーワードを実際に検索する人もいるだろう。

グーグル・サジェストは、関連する検索データをリアルタイムで取り込む。そのため、たった数秒間でキーワードの複数もしくは単数の共通のバリケーションを比較することが出来るのだ。

格付けされた検索結果のページタイトルを分析

すべての競合相手が抜け目のない検索戦略を採用するわけではないものの、検索に関する知識を豊富に持っている競合相手は、キーワードおよびキーワードの修飾句を直接ページのタイトルに利用することがある。彼らのリサーチを分析し、自分のサイトに役立てよう。

また、アドワーズ広告のコピーをチェックし、彼らが売り込むオファーやアイデアの内容を調べることも可能だ。これらの広告は誰にアピールしているのだろうか?彼らのオファーを目立たせ、十分にクリック数を稼ぎ出し、広告の購入を継続することが出来るほど十分に収益を上げることが出来ている理由は何だろうか?

関連する検索

検索結果の一番下に、通常、グーグルは関連する検索クエリを表示する。

左側のオプションパネルに、グーグルはワンダーホイールのオプションを用意しており、キーワードのバリエーションをクリックすると、さらに掘り下げて検索を行うことが出来る。

左側にはさらに別の関連する検索のオプションが用意されており、付加的なキーワードがリストアップされている。

さらに一歩踏み込む

幸いなことに、上述の機能(もしくはそのバリエーション)の多くは、大半の検索エンジンでも用意されており、ビング、アスク、そして、ヤフー!から関連するキーワードのアイデアを手に入れることが出来る。検索エンジンが、検索者に一貫性のあるキーワードのセットを与えて検索させようとしている理由は以下の通りだ:

マッチするページが少ないため(そして、その多くが検索スパム)、ロングテールのオーガニックな検索の関連性を得るのが難しい

コアとなるキーワードに関する検索ばかり行われている場合、重要なキーワードの入札に広告主が簡単に加わることが出来るようになる。

上述した2通りの理由があるため、私は検索エンジンが関連するキーワードを検索者に提案する取り組みを今後も積極的に実施すると思う。

ある競合相手の戦略を堅実に真似することで効果があることに気づいたなら、そのサイトをチェックし、Xenu Link Sleuth等のツールを使って、ウェブサイトをクロールし、見逃している可能性があるその他の良い部分も調べよう。

また、コンピートドットコム等から、競合相手のリサーチデータをダウンロードし、キーワードをランクチェッカーに入力し、上位にランクインしているか、もしくは、これらのキーワードをターゲットに絞ったコンテンツを作成する必要があるかどうかを確認する手もある。

この記事の中で述べられている意見はゲストライターの意見であり、必ずしもサーチ・エンジン・ランドを代表しているわけではない。

この記事は、Search Engine Landに掲載された「3 Ways To Use Google’s Search Results For Keyword Research」を翻訳した内容です。

This article on Columns: 100% Organic – Search Engine Optimization Tips - first appeared on Search Engine Land.

© Copyright Third Door Media, Inc. Republished with Permission.

かなり具体的で参考になるアドバイスでした。Google自身もウェブマスターに役立つツールや情報をできるだけ提供していく、と言うスタンスのようですし、せっかくの無料ツール、活用したいですね。

そういえばこの記事はサーチエンジンランドに掲載されていますが、執筆者はSEO Bookのアーロン・ウォールがゲスト投稿しています。流石に、内容の濃い記事でした。 — SEO Japan

アドセンスで1日2万円稼ぐための6つのレッスン

若干20歳のスーパーアフィリエイター、ViperChillのグレン君がアドセンスで稼ぐ方法を伝授してくれました。1日2万円と言うのが努力次第では届きそうな数字でリアリティありますね。さて、毎回情報を出し惜しみしないことで知られるグレン君ですが、今回はいかに?! — SEO Japan

ウェブサイトの売買については最近ここにもよく書いており、、私も多くの時間を費やしてきた。私が定期的にウェブサイト売買マーケットをチェックするのは、購入して改善することのできるサイトを見つけるためだけでなく、新しいウェブサイトやトラフィックのソース、お金を稼ぐ方法のアイデアを得るためでもある。

私が自分のウェブサイトを持って3年近くになるが、その主要な収入源はGoogleアドセンスだった。しかし、最近になって、そのサービスから1日に50ドルも集める素晴らしいサイトを見つけたのだ。私は全くもってアドセンスのエキスパートではないが、簡単に利益を増やす方法が分かり、何週間にもわたって様々な戦略をテストした。

今回ここで紹介する変更のおかげで、私は継続的に50ドルから150ドル以上、いい日には200ドル以上を得ることに成功したのだ。ちなみにそのサイトでは、アドセンスよりも稼げる(1日400ドル!)アフィリエイトを見つけたので、アドセンスは使っていない。

しかし私は今回のテストを通して多くのことを学んだ。その知識は将来買うか作るかする新しいサイトに生かすことができるし、もちろん私が学んだことをここで共有するつもりだ。

1. 目立ち過ぎるとクリックされない

あなたがこれまでに「おめでとうございます!あなたは、私たちのウェブサイトの100万人目の訪問者です」というバナーや、美しい女性が全面に載ったオンラインゲームEVONYの広告や、Chikitaの広告に載ったダレン・ロウズ(Problogger)の顔を見たことがあれば、目立つことが多くのクリックを獲得する秘訣だと思ったかもしれない。画像やフラッシュ広告ではそうかもしれないが、これはアドセンスには当てはまらないのだ。

何らかの目立つもので訪問者の注意を引くと、そこから2つうちどちらかのことが起きる。彼らがするかもしれないことの最初の1つは、私たちの多くがオンラインバナーに対して持っている“盲目さ”が理由で、無意識にその広告を無視することだ。もう1つの可能性は、ユーザーはその広告に意識的に注意を払い、自分が興味のあるものかどうかを決めるのだ。

この2つ目の選択肢によってクリックを獲得しいくらかの利益を得ることができる中、私は、その広告がサイトの一部のように見えれば広告はもっと高いCTR(クリック・スルー・レート/クリック率)を獲得できるということに気が付いた。私が買ったサイトは、サイト全体の背景は白だったが、広告の背景色には濃いグレーを使っていた。背景色を変えただけでCTRがおよそ2%から確実に3.5%にまで上がったのだ。

去年のいつだかにGoogleは、表示する広告内のフォントの種類やテキストのサイズを変更できるようにした。私は、そこでミディアムサイズのVerdanaを使い、サイト内のフォントもCSSで微調整して全く同じに見えるようにした。これによって、CTRは4%を超えた。つまり、このたった2つのシンプルな変更が、サイトが生み出す収入を簡単に倍にしたのだ。

2.目的地ではなく、リソース源になる

あなたがサイト上に置いたどんな広告でも、見た人をあなたのサイトから離脱させてしまうということを覚えておかなければならない。もしあなたが常連の読者を持った人気ブログを作ろうとしているのなら、全ての空きスペースを広告で埋めるのは得策ではないかもしれない。コンテンツ内に広告を置けば、サイトの下の方の右端に置いた広告よりも断然多くのクリックを獲得することができるが、それはつまりあなたがより多くの訪問者を“失う”ことでもあるのだ。

私の経験上、アドセンスで多くのお金を稼いでいるサイトは、検索エンジンからのトラフィックを受け、ユーザーが求めていることの全部ではなくその一部だけを提供しているようなサイトだ。もし、サイト訪問者に彼らが求めているもの全てを提供してしまえば、もう彼らは広告をクリックして別の場所に行く必要は全くなくなるのだ。

これから紹介するその他の微調整によって、私はサイトのCTRを8%まで上げることができたが、それ以上にはならなかった。やろうと思えばできたのだが、私は訪問者に何らかの形で真の価値を提供したかったのだ。もしあなたが、ユーザーにサイトにずっといてもらいたいとか彼らが求めているもの全てを提供したいと思っているのなら、アドセンスはあなたにぴったりの収益戦略ではないかもしれない。

私は、ViperChillを世界でトップのマーケティングブログにしたいと思っているし、そのためには私はこの業界にいる他のブロガーよりも良い記事(少なくとも私がそう思うような)を書く必要がある。私は定期的に他のウェブサイトにもリンクを張っているしこれからもそうするつもりだが、同時に私がここで書いているトピックの種類の“ソース元”にもなりたいのだ。

もし私がサイトのいたるところにアドセンスを置けばお金は稼げるだろうが、私自身の価値の妥協と遅い成長という犠牲を払うことになる。アドセンスで多くを稼ぐためには、あなたのサイト内でユーザーが必要なもの全てを用意するよりも、ユーザーがそのトピックに関する情報をさらに見つけるために先に移動し続けたいと思うようなリソースを作る必要がある。

スティーブ・パブリナは、自己啓発をテーマにしたディスティネーションサイト、つまりユーザーにとって最終到達地となるサイトになりアドセンスで1日に1,000ドル以上を稼いでいて、このルールには当てはまらない例だ。彼は去年のある時期にサイト内から全ての広告を削除した。しかし彼がサイト上にアドセンスを設置した時、トラフィックは多くの人が予想したほどには下がらなかったのだ。

3.利益に貢献するのは、トラフィック?

アドセンスを使うと、訪問者に広告をクリックさせるか、コスト・パー・インプレッション(CPM)を元にした広告表示のどちらかによってお金を稼ぐことができる。たくさんのクリックやインプレッションを獲得するには、たくさんのトラフィックが必要になる。

自動車保険や中皮腫のニュースやクレジットカードのレビューといったニッチな分野では、クリックごとにお金を稼ぐことができる。これらの業界では、多くの人が通常1クリックで5ドル位を得ているとレポートしている。これはかなり大きな数字だ。しかし、これらの業界で多くのトラフィックを獲得するのは簡単なことではない。

一方、私がいるような分野では、1クリックで0.2ドル以上を得ることはできない。なぜなら、広告主がトラフィック獲得のためにそんなに多くを支払いたいと思っていないからだ。クレジットカードや自動車保険を探している訪問者は、最終的には大きな額を支払うため、これらの業界では広告主は対象トラフィックを獲得するのにいいお金を払う意思があるのだ。

アドセンスでお金を稼ぐこととは、トラフィックとあなたの分野のことをシーソーのように考えることができる。多くのトラフィックを獲得するがクリックごとの金額は少ないのか、他の方法に転換し、トラフィックは少ないがクリックごとの金額が大きいか。例えば、Myspaceのレイアウトテンプレートを配布しているサイトで1日に100ドルを稼ごうと思ったら、読者からのアドセンスのクリックはそんなに大きい金額ではないため、大量のトラフィックが必要になってくる。

自動車保険の分野で100ドルを稼ぐのにはその10分の1のトラフィックでできる。なぜなら、クリックごとの支払いがもっと大きいからだ。トラフィックは重要だが、それが全てではない。どの分野であるかは関係なく、日常的に相当なアドセンスからの収入を得るには、どちらも多くなければいけないのだ。

4.大きな長方形と横並びのリンクユニットが効果的

長年、私はいつも大きな長方形がアドセンス広告で一番パフォーマンスがいいと聞いてきたし、私自身の経験もそれに完全に一致すると言うしかない。たくさんの異なる広告の形式をテストしたが、これよりもいいクリック率のものはない。

もちろん、このアドバイスに盲目的に従うより、自分のサイトデザインを見てどこに広告を置くのがいいか考えることも重要だ。大きな長方形を置いても、その場所に前からあったものよりも目立ち過ぎてしまい、うまくいかないケースもあるかもしれないのだ。その場合、私が考える2番目にパフォーマンスのいい広告の種類は、横に並んだリンクユニットではないかと思う。

アドセンスを設定する時、テキスト広告にするかイメージ広告にするか、その両方にするかを選択することができる。私は、一貫してテキスト広告が一番いいことが分かっている。それは、イメージ広告は広告っぽすぎるからという単純な理由だ。前に言ったように、多くの人は無意識にそれを無視するのだ。

大きな長方形は、コンテンツのトップの左側のコーナーに置くのが一番いいと私は思っている。ここに置くとサイトの一部分っぽく見えるのと、そこが訪問者の目が最初に行く場所のためクリックする可能性が高いのだ。横並びのリンクユニットが多くクリックされるのは、それがもう1つのナビゲーションバーのように見える時か、コンテンツのど真ん中、つまりユーザーが実際に他のリンクを探している場所にある時だ。

後者の例としては、RapidShare検索エンジン、MP3リンクを提供するブログ、無料のPDFリソースや何らかの形でユーザーにダウンロードさせるものが挙げられるだろう。私のサイトはこれらのどの業界(大抵は相当汚い世界だと思っているが)にも入っていないが、何らかの形でユーザーにリンクを探させている。

5.コンテンツの中か、隠すか

何年にもわたって(今でも)私がアドセンスで多くを稼いでいない理由は、サイト訪問者に多くを提供しないつかの間のリソースよりも、デスティネーション・サイトを作る方が好きだからだ。最近、この2つのうまい組み合わせを見つけ(ちょうど1日に350ドルが期待できるサイトを買ったばかりだ)、多くを学んでいる。

コンテンツの中にあることとは、コンテンツの真ん中に横並びのリンクユニットを置いたりしてテキスト広告をテキストの中に混ぜること、または縦方向のバナーを記事の右側に置くことなどを意味する。これはかなりうまくいく傾向があり、多くのアドセンス発行元が使っているアプローチだ。

しかし他の選択肢として、あなたのコンテンツを“隠す”ことで、アドセンス広告がユーザーがまさに捜していたもののように見せることもできる。私はこの手法に、人気サイトFlippaを見ている時に出くわしただけなのだが、もしあなたが(ユーザーがページをスクロールダウンする前に)一面を飾れるほどの重要な関連コンテンツを持っていなければ、アドセンスのクリック数は多くなるだろう。

これは不正行為のボーダーラインではあるが、私はあなたがオンラインでお金を稼ぐのを助けたいだけなので、これも1つの方法だと今は言っておく。この戦略を自分のウェブサイトに導入するかどうかはすべてあなた次第だ。

6.最後のヒント

私はこの記事を、アドセンスでもっとお金を稼ぐためには絶対に必要ではないけれど知っていると便利な小さなヒントで締めくくろうと思う。

もしあなたがブロガーであれば、よりお金を稼ぐためにフィード向けのアドセンスを使用する

1ページに最大3つの広告ユニット、3つのリンクユニット、2つの検索ボックスの使用が可能

広告の近くにイメージを置くとクリック数が増えるが、近すぎるとアドセンスの利用規約に違反するので要注意

自分で広告をクリックしないこと。Googleはバカではない。

フッター内の横方向のアドセンスバナーはうまく機能する。サイトの一番下までたどり着いたユーザーは、大抵は何かもっと情報を探しているのだ。

免責事項:ここで読んだことを導入する前に必ずアドセンスの利用規約を読むこと。

私にとっては、アドセンスでほとんどの収入を得るサイトを構築することは、単純にお金儲けのサイトを作ることだ。世の中にはたくさんのツールが出回っていて、それらは時に便利で、(YouTube変換や、他の国での検索結果をチェックできるプロキシなど)アドセンスを通じてサイトを収益化し、ユーザーにも真の価値を提供する。

大体の場合、アドセンスでお金を稼ぐサイトは単純にアドセンスを通してお金を稼ぐように作られている。多くの場合、アドセンスを通してお金を稼ぐ価値のあるサイトは、関連のあるアフィリエイト提供を見つければ、もっと多くのお金をかせぐことができることが分かった。私が購入したサイトもそのケースだ。

あなたももし何か他にヒントを知っていたら、是非コメントに残して欲しい。

この記事は、ViperChill : Viral Marketingに掲載された「6 Vital Lessons from a $200/day Adsense」を翻訳した内容です。

相変わらず実際の経験に基づいた実用的なアドバイスが満載の記事でした。我々もアドセンスやアフィリエイト等の収入をメインにしたサイトを幾つか運営していましたが(最近は余りしていませんが、数年前まではかなりやりこんでいました)、ここに書かれているアドバイスは日本であっても、ほぼ通じると思います。

「ディスティネーションサイト」でなく「リソースサイト」の方がアドセンスでは儲かる、と言うのは、つまりコンテンツを充実させたサイトより、他のサイトへのリンク集等の方が稼げる、と言うことで、どこか悲しい現実ですけどね。リソースサイトを作ってSEOで上位表示させれば、上手くやればそこそこのお小遣い稼ぎにはなる訳ですし、だからこそ余り内容の無いサイトが、検索結果に多数表示されてしまうのですけどね。

最も、最近は検索エンジンのアルゴリズムは大分進化してきましたから、内容の薄いサイトはどれだけ過激なSEOを行っても以前ほど上位表示されなくなりましたが。リソースサイトであってもユーザーにとって本当に有益なサイトを作ることが今後はより重要になるかとは思います。 — SEO Japan

2010年最新のSEO手法「コンテンツミル」とは何か?

このSEO用語が日本で紹介されるのは多分初めてかと思います。2010年春、「コンテンツミル」、つまり「コンテンツ製造工場」と言う感じでしょうか。なんとなくスパムチックな印象を受けますが、米国ではこの手法で年間数百億円売り上げている会社もある程で。米国でSEOのみならずネットビジネス全体でも話題になっているこの用語。久々に登場した大型バズワード、ネットに関わる人なら知っておきたい。 — SEO Japan

SEO Bookのアーロン・ウォールがSEOに関する人気No.1の掲示板フォーラム「ウェブマスターフォーラム」の管理者テッドスターに行ったインタビュー(近日中に翻訳記事配信予定)の中で、テッドスターがコンテンツミルについて話していた。

コンテンツミルとは一体何だろうか?

コンテンツミルとはチープなコンテンツを配信するサイトのことだ。コンテンツは、ユーザーによって投稿されたものもあれば、お金を払って作られたものもあれば、この2つを組み合わせたものもある。ミル(製造工場)という用語は明らかに蔑んだ言葉であり、コンテンツが検索エンジンに供給されているに過ぎない点、そして、通常は質が低い点を示唆している。

チープなコンテンツを配信しているサイトの中には、価値を与えているサイトもあるが、それは読む人に左右される。例えば、フォーラムをコンテンツミルと考えることが出来る。チープ且つユーザーが生成したコンテンツは、関心を持たないビジターにとっては何の価値もない。しかし、コミュニティの熱心なメンバーによって定期的に情報源が更新される点を考慮すると、まったく価値がないと言い切ることも出来ない。

尋ねる相手によって答えは変わってくるだろう。

アーロン・ウォールも言っているように、2010年、コンテンツミルが大流行している。それではもう少し詳しく見ていこう。

SEO業者がコンテンツミルに関心を持つ理由

コンテンツミルが注目されているとは言え、アイデア自体は特に新しいものではない。実は正当なSEOの戦略であり、何年も前から利用されている。

キーワードをリサーチする

キーワードに関するコンテンツを作成する

コンテンツを投稿し、検索エンジンの結果ページで上位にランクインさせる試みを行う

上記のステップを繰り返す

広告収益よりも低い価格でページを配信することが出来るなら、そのプロセスを何度も何度も繰り返そう。それで充分だ。また、アドセンス、アフィリエイト、同様のページを収益化する手段を考慮しよう。ディマンド・メディア(註:eHowというユーザーが作成したハウツービデオを何万本も集めたサイトを運営)は多額の収益を上げている。

コンテンツミルの問題点

コンテンツミルの問題点は、コンテンツの生産コストを予測される収益よりも低くするために、劣悪なコンテンツを作成するサイトのオーナーがいることだ。通常、彼らはユーザーからの無償の投稿を呼び掛ける。

劣悪な例で言えば、Q&Aサイトで、質問を投げかけ、意見を持った人々や情報通の人々のコミュニティが2円足らずの価値の答えを提供するケースが続出している。不幸にも、多くの答えは2円の価値もなく、その結果、読者に対する価値のほとんどないページ、または全くないページが作成される。皆さんもこのようなページを見たことがあるだろう。なぜなら、この類のページは、充分なオーソリティレベルを持つドメインで投稿されている場合、上位にランクインすることが多いためだ。

マハロのようなサイト(註:様々なトピックのページを大量作成し、大半の情報を外部サイトから流用しているサイト。日本でもお馴染みのエンガジェット等を運営していたブログネットワークの会社をAOLに25億円で売却したジェイソン・カラカニスが起業。)は、ページの生成を自動化しているだけにとどまらず、関連する質問のページを自動的に作成している。一体どこまで行けば気が済むのだろうか。

反対に、コストが高く、プロのライターがお金をもらって作成する、調査が行き届いた内容が充実したコンテンツを投稿するサイトもある。要するに、従来型の投稿モデルだ。一般的には、この類のページはエンドユーザーに対して高い価値を与えると言われているが、検索エンジンはこの質の高いページとゴミのようなページの違いを判読することが出来ない。そのため、コンテンツミルが充分なオーソリティを得ているなら、ゴミのようなページが昇格していくだろう。

当然ながら、その中間も存在する。

テッドスターも述べているよう。 「問題はフリーランスのコンテンツの提供者が必ずしもジャンクを与えているわけではないことだ。私の知る限り、両者を分類することが出来るセマンティックな処理技術はない。少なくともアルゴリズムに頼らず、これがどれだけ早く、そして、どれだけ効果的に抑制されるかを予測するのは難しい。この種のスペースを埋めるためのコンテンツはユーザーの役に立つのだろうか? 少なくとも間違いなく私の役には立たない。そのため、グーグルのレーダーには映っているはずである。」

コンテンツミルの未来

テッドスターの意見は的を射ていると私は思う – このようなサイトはグーグルのレーダーに引っ掛かっているはずだ。なぜなら、ジャンクな、質の低いコンテンツはエンドユーザーの役に立たないからだ。

この問題を解決するのは至難の業だ。簡単ならばとっくにグーグルが解決しているはずだ。しかし、グーグルは低い価値のコンテンツの中でも最低のコンテンツをある時点で追放するのではないだろうか。コンテンツミル戦略を採用しているなら、もしくは今後利用するつもりなら、このような結末に対する準備を整えておくべきだろう。

将来、軽蔑の言葉としてコンテンツミルが利用されることはなくなるだろう。コンテンツミルが質を重視するようになると私は思うからだ。

既に述べたように、質を独断で定義するのは難しい。客観的に計測することは出来ないだろう。なぜなら、ある人にとっては関連性があることも他の人にとっては関連性がない可能性があるからだ。IQ(information quality)の分野から、グーグルのアプローチに関する手掛かりを得ることが出来るかもしれない。IQは情報システムの管理におけるリサーチの形式であり、とりわけ情報の質に対応している。

彼らが利用するメトリクスを幾つか利用する:

オーソリティ- オーソリティとはソースの専門性もしくは権威を意味する。作家やパブリッシャーの評価と考えよう。法律もしくは政府系の情報を利用する際は、ソースが公式の情報の提供者かどうかを考慮する。

範囲 – 範囲はソースがトピックについて調査している範囲のことだ。期間、地理、関連性の管轄および範囲、もしくはさらに限られたトピックを考慮する。

構成および組織- 構成および組織は、情報のソースが有する特定のメッセージを一貫性を持ち、論理的に、順次に提示する能力に関係する。

客観性 – 客観性は、ライターが事実を解釈もしくは分析する際に述べる偏見もしくは意見を意味する。説得力のある言葉の利用、ソースのその他の意見の提示、情報および広告を提供する理由を考慮する。

妥当性 – 幾つかの情報の妥当性は、情報が持つある程度の明らかな事実に関連する。

独自性 – 情報の既知の“独自性”とは、直観的な概念だが、情報の発生点だけでなく、提示される方法、人々に与える印象も仄めかす。私たちが処理するすべての情報の本質は、大部分がこれら2点と一致する。

適時性 – 適時性は、投稿時の情報の新鮮度を意味する。投稿および改訂の日付を考慮する。

再現性

知っている用語はあっただろうか?検索業界は専門用語で溢れているので、ある程度は知っておいてもらいたい。しかし、グーグルがすべての局面を見ていると言うわけではない。あくまでも、ページランクをはじめ、同様のコンセプトを採用してきたと言う意味だ。

ありきたりのSEOの理論では、グーグルはオーソリティに的を絞る戦略等を利用して、この関連性の問題を解決しようとしてきたと結論づけるだろう。信頼性の高いオーソリティサイトは信頼性の高いコンテンツを投稿しているに違いないと言う前提があるからだ。そのため、オーソリティが高いドメインは、オーソリティのレベルが低いサイトよりも有利になる。しかし、この状況は長くは続かないだろう。なぜなら、オーソリティを持つという点に関して、信頼性の高いソースの中には、自動生成されたゴミのようなコンテンツを配信しているサイトもあるためだ。グーグルは、恐らく構成のメトリクスにも注目するようになるだろう(まだ注目していないなら)。

当然ながら、これは推測である。

そのため、「このページは人間の検査をパスするか?」と言う経験則をしばらく利用すると良いだろう。組織に関して、人間の閲覧者にとってジャンクと映るならば、そして、構成に関してジャンクのように思えるなら、恐らくそれはジャンクであろう。そして、グーグルはこの類の情報をアルゴリズムに与える。2007年のグーグルの品質評価者の文書を読めば、グーグルの編集上の方針が何となく分かるだろう。

この記事は、SEO Bookに掲載された「Are Content Mills the Future of Online Publishing? What Comes Next?」を翻訳した内容です。

いかがでしたでしょうか?改めてコンテンツミルを簡単にまとめると:

1. 効率的な方法で(一般ユーザーに無料で、または格安で一般ユーザーやフリーランスの方に)検索ニーズ、ユーザーニーズのあるコンテンツを数万単位で大量に生成する。

2. 1つのサイトに数万のコンテンツを集約して掲載。全コンテンツを徹底的にSEOを施し、検索エンジンでロングテールワードで検索時に上位表示させる。

3. サイトにコンテンツ連動型広告を掲載してそこから収益を得る。

と言う手法になります。書いてみると「それだけのことか」と思われるかもしれませんが、上にも少し出てきましたが、例えばハウツーもののビデオ映像を配信しているeHowはフリーランサーが格安価格(1本数千円とか)で毎月1,000本以上のビデオを投稿しており、数万本の様々な超ニッチ分野のビデオが掲載されており、細かなロングテールワードでGoogleで上位表示される結果、月間トラフィック数千万人、年間で数百億円の収益があるとかないとか言われています。この規模で無くともGoogle経由のロングテール重要にマッチしたQ&Aサイトや、特定ジャンルのニッチ情報集約サイトを格安で作成してコンテンツ連動型広告で収益を上げているサイトが増えているようです。本格的に取り組むにはそれなりの資本も必要そうですし、誰もが使える手法ではありませんが、「SEOの考え方や手法を、サイト構造のみならず収益構造やビジネスモデルから徹底的に活かしたサービスモデル」と言えるでしょう。

ここで問題になっているのは、より多くのトラフィックを得るために、コンテンツを検索ニーズに応じて細分化し、内容が薄いコンテンツを大量に作成し、掲載している点です。完全に「質より量の世界」なんですよね。量の分だけ、サイトのページ数が増え、ロングテールワードで検索時に上位表示される確率が増え、トラフィックが増える。ただし、余りに細分化されているため、必ずしもユーザーにとって望ましいコンテンツが無かったり、コンテンツを格安で大量生成する手法を取っているため、コンテンツの品質が低い場合も多い。検索エンジンも状況は理解していますが、コンテンツの品質を判断するアルゴリズムは非常に難しいのも事実ですし、また仮に大半が品質は必ずしも高くないコンテンツであっても、他に同種のコンテンツが無ければ何も無いよりは良いのでしょうし、当然中には質の高いコンテンツがあるケースもあり、完全に排除するのも支障があるでしょう。

非常に難しい問題ではありますが、今後このようなサイトが多数出てくる中で、自然淘汰されていく気もしますが。。。もちろん圧倒的な勝ち組サイトが出てきてしまうかもしれませんが、それはそのサイトが勝ち組としてより魅力的なサイトやコンテンツ作りに力を入れていくかもしれませんし、ネットビジネスの進化の過程では許される自然な流れの気もします。

日本で言えば例えばユーザーがレシピを投稿するクックパッドにしても、あそこまで成功し、皆が頼りにするレシピサイトになると思っていた人はそこまで多く無いとは思いますし。他の大手食品メーカーのレシピサイトに比べれば質より量重視の側面はあるかもですが、あれだけ圧倒的なレシピが溜まるとその中で良いレシピコンテンツも数多く存在するわけで。実際の人気を見れば一目瞭然ですが。コンテンツミルの問題を突き詰めて考えると、UGC(ユーザー生成コンテンツ) vs マスメディア生成コンテンツの議論になってきますね。

日本で同種のサイトと言うと上記のクックパッドも近いと言えば近いのですが、最近のサイトで言えば、nanapiなども近いかもしれません。ただ記事の品質はかなり意識して高く保たれているようなので(投稿数も自社投稿含め1,000本強ですし)コンテンツミルサイトと呼ぶのは失礼な話かもしれません。逆にこのレベルのサイトならGoogleの意向問わず、中長期的に生き残っていくと思いますが。

Q&Aサイトも日本では大手がある程度マーケットを仕切っていますしね。そのサイトがコンテンツミルかはともかく(最近そうなりつつある気もしますが・・・)、SEO的にはQ&Aサイトにやらせ投稿をしてトラフィックを得ると言う使われ方が増えているとは思います。

こうして考えると、まさにコンテンツミル、と言うサイトは日本に存在しないとも思います。品質を無視すればオールアバウトは近い部分があるかもしれませんが。一般人、セミプロにコンテンツを作成してもらい、サイトの情報量を増やすことで検索エンジンのヒット率を高めて大量のトラフィックを集めて収益化しています。トラフィックのために作られた無駄なコンテンツが多すぎる、と言う批判も一部にあった気はします。ただそれ以上に有益な記事が多数掲載されていますし、長年に渡って多くの人に活用されているわけですから、コンテンツミルと呼んでは失礼すぎますかね。

後ははてなキーワードなどもそれに近い部分があるかもしれません。ページ大量生成と検索エンジンからのトラフィックをベースにした広告収益と言う意味では一緒ですし、コンテンツを自ら作っていた訳ではない点など、記事にあったマハロに近いですかね。以前に比べると検索結果の上位に表示される確率が落ちた気がするのですが、どうでしょうか。最も最近ははてなブックマークニュースで独自のまとめ記事を多数作られており、高品質の記事を多数配信しています。

話をコンテンツミルに戻しますが、記事でも紹介されていますが、そもそもSEOの手法であったロングテールや特定のユーザーを狙ったマイクロサイト構築の手法を大掛かりなレベルでビジネスに活用したモデルがコンテンツミルとも言えます。日本でも昔からアフィリエイターが特定のジャンルのマイクロサイトを立ち上げて収益化している例は数多くありますし、SEO会社がSEO目的でキーワードに特化したマイクロサイトを作ることも普通に行われてきました。最近は一部の大手サイトでも集客数アップの目的で行っているロングテールレベルでの大掛かりなマイクロサイト制作を行っています。規模は違えど、どれも考え方としてはコンテンツミル的発想(自らお金をかけてコンテンツを作成し、そこから得るトラフィックを収益に変える)ですよね。

米国でも様々な意見があるコンテンツミルですが、サイトのサービスモデル自体にSEO、特にユーザーニーズからキーワードリサーチ、ロングテール対応を導入し、ビジネスを0から作っていくチャレンジ精神と実行力は流石アメリカ。ネットビジネスに関わる者として見習いたい部分は多いですね。 — SEO Japan

オンライン広告の適正配信検証サービス

オンライン広告がブランドを汚すようなところで配信されていないか、適正に表示されているかを検証するサービスとして、ダブルベリファイ、アドセーフ、アドエクスポーズが紹介されている。

------------------------------

DoubleVerify

http://www.doubleverify.com/

AdSafe

http://www.adsafemedia.com/

AdXpose

http://www.adxpose.com/

------------------------------

------------------------------

DoubleVerify

http://www.doubleverify.com/

AdSafe

http://www.adsafemedia.com/

AdXpose

http://www.adxpose.com/

------------------------------

[分析手法]無料で始める、企業向けTwitter分析術

752万人。ネッテレイティングス発表の2010年3月のTwitterユーザー数です*1。利用者の増加もあり、企業でのTwitter活用事例も増えてきました。しかし分析手法に関してはそれほど語られていません。 自社あるいは競合商品がどのように言及されているのか? Twitter経由のサイトへの流入数とコンバージョン数は? 自アカウントはどのように評価すればよいか? Twitterから情報をどのように取得して無料で分析するか?これが、本記事の内容です。 Twitterはユーザーの素直な声が溢れている情 ...

ページ内リンクを使用する際の注意点 - ユーザビリティ実践メモ

今回はページ内リンクを使用する際の注意点について考えます。

マクロミルとヤフーバリューインサイトが経営統合

株式会社マクロミルおよびヤフー株式会社は、ヤフーの連結子会社であるヤフーバリューインサイト株式会社とマクロミルが経営統合することへ向けた本格協議開始について基...

無料のレコメンデーションエンジン「デテクル」

2009年10月からサイジニアが提供している。広告枠を提供するのと引き換えに無料で利用できる。

マクロミルとヤフーバリューインサイトが経営統合に関し協議開始

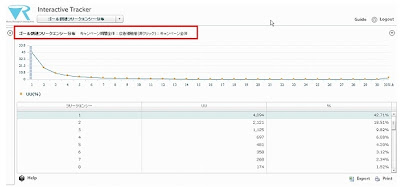

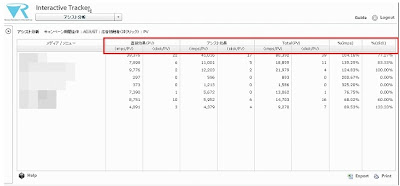

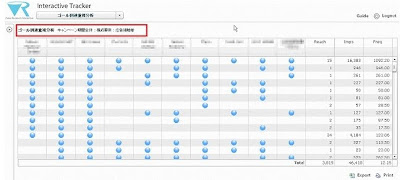

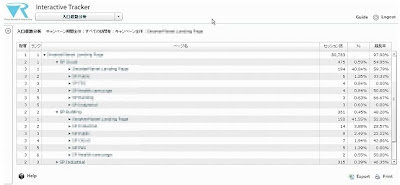

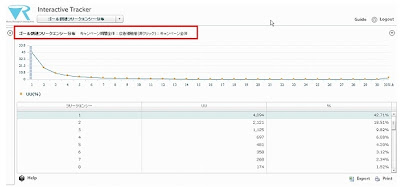

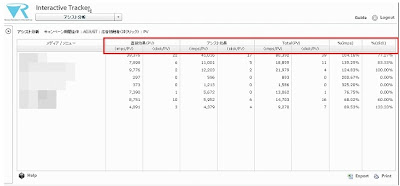

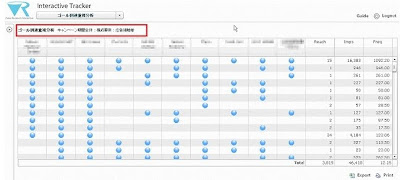

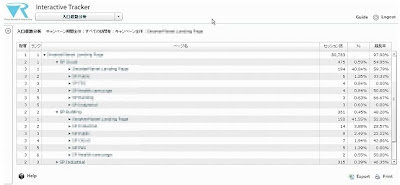

ビデオリサーチインタラクティブ、「Interactive Tracker」に新機能搭載

2010/4/19のビデオリサーチインタラクティブのリリースから。

<「Interactive Tracker」の5つの新機能>

<「Interactive Tracker」の5つの新機能>

1:検索キーワード分析

2:フリークエンシー効果分析3:アシスト効果分析

4:広告重複レポート

5:入口経路分析

「Twitter導入後、Twitter経由で顧客から問い合わせが来た」35.2%

2010/4/19のMMD研究所の企業でのTwitter導入に関する動向調査の結果から。

http://mmd.up-date.ne.jp/news/detail.php?news_id=482

・ 調査期間 … 2010年4月09日~2010年4月14日(6日間)

・ 調査方法 … WEB

・モバイルサイトでのオンラインアンケート・ 有効回答 … 673人

企業(事業)活動でTwitterを導入していると答えた回答者を対象に、Twitter導入後の効果について調査したところ、「非常に効果が出ている(5.5%)」「それなりに効果が出ている(45.4%)」と、全体では50.9%の回答者がTwitterの導入による効果が出ていると回答している。

企業(事業)活動でTwitterを導入していると答えた回答者を対象に、Twitter導入後に実際にあった出来事について調査したところ、「Twitter導入後、Twitter経由で顧客から問い合わせが来た」という回答が35.2%に上った。他にも「Twitter経由で取引先とメッセージのやりとりをしている(17.6%)」といった回答があるほか、「自社の利益を損なうような悪口・クレームをツイートされた」というデメリットについての回答も8.5%に上っている。

http://mmd.up-date.ne.jp/news/detail.php?news_id=482

・ 調査期間 … 2010年4月09日~2010年4月14日(6日間)

・ 調査方法 … WEB

・モバイルサイトでのオンラインアンケート・ 有効回答 … 673人

企業(事業)活動でTwitterを導入していると答えた回答者を対象に、Twitter導入後の効果について調査したところ、「非常に効果が出ている(5.5%)」「それなりに効果が出ている(45.4%)」と、全体では50.9%の回答者がTwitterの導入による効果が出ていると回答している。

企業(事業)活動でTwitterを導入していると答えた回答者を対象に、Twitter導入後に実際にあった出来事について調査したところ、「Twitter導入後、Twitter経由で顧客から問い合わせが来た」という回答が35.2%に上った。他にも「Twitter経由で取引先とメッセージのやりとりをしている(17.6%)」といった回答があるほか、「自社の利益を損なうような悪口・クレームをツイートされた」というデメリットについての回答も8.5%に上っている。

新着記事

編集部からのおしらせ

すべての広告主へ『デジタル広告の「見えない不正」と闘う 広告主のためのアドベリフィケーション完全ガイド』を3名様にプレゼント 1月16日 10:00 UXデザイナーが教える「ユーザー心理」に近づける方法/三菱電機のデジタルコミュニケーションプラットフォーム構築と進化など【Web担当者向け講演】 1月16日 7:05 SEO歴30年の知見・AI時代の新戦略 【2/4開催】「デジタルマーケターズサミット」で学ぶSEOの本質 1月15日 7:00 Web制作の入門ガイド『できるイラストで学ぶ 入社1年目からのHTML&CSSとWebデザイン』を3名様にプレゼント 1月9日 10:00 Web担 編集後記 2025年12月 2025年12月26日 15:00

すべて見る