15 years 8ヶ月 ago

まず昨日の第3回目の回答ですが、bが正解です。ちなみに昨日の問題はこちら↓でどうぞ。 WAAのアクセス解析資格認定試験、第3問に答えて下さい(ブログへの投稿でどうぞ)サンプルの短問5問と文章題をシリーズで掲載していきます。回答は次の出題時に掲載します。回答だけでなく、理由も書いてくれるとうれしいです(もとの問題は単なる4択ですけど)。それでは本日の問題をどうぞ。問題4.ペルソナに優先順位を付けるためにベストな方法は、これらのうちどれを確認すべきか? a) 最も大きいビジネス機会を代表しているか b) サイトへ最も多くのトラフィックを生み出しているか c) 顧客ニーズに最も行き届いていないものを持っているか(訳になってませんが。。。) d) 平均的な顧客像に最も近いか原文4. The best way to prioritize personas is to identify which of them:a) Represents the largest business opportunityb) Generates the highest volume of traffic to your sitec) Has the most under-served set of customer needsd) Is closest to the “average” customer

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

まず昨日の第2回目の回答ですが、cが正解です。ちなみに昨日の問題はこちら↓でどうぞ。 WAAのアクセス解析資格認定試験、第2問に答えて下さい(ブログへの投稿でどうぞ)サンプルの短問5問と文章題をシリーズで掲載していきます。回答は次の出題時に掲載します。回答だけでなく、理由も書いてくれるとうれしいです(もとの問題は単なる4択ですけど)。 それでは本日の問題をどうぞ。 問題3.オンラインマーケティング キャンペーンの効果を評価する時に、一番先に行うべきステップは下記のうちのどれ? a) 分析のためのデータ収集 b) 関係者からキャンペーンの目的を聞くこと c) コンバージョン・イベントを特定すること d) KPI(重要業績評価指標)を定義すること 原文3. Which of the following steps should come first when assessing online marketing campaigns for effectiveness?a) Collect data for analysisb) Get objective of campaign from stakeholdersc) Specify conversion eventd) Define key performance indicators

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

まず昨日の第1回目の回答ですが、dが正解です。ちなみに昨日の問題はこちら↓でどうぞ。 WAAのアクセス解析資格認定試験、第1問に答えて下さい(ブログへの投稿でどうぞ)

サンプルの短問5問と文章題をシリーズで掲載していきます。回答は次の出題時に掲載します。回答だけでなく、理由も書いてくれるとうれしいです(もとの問題は単なる4択ですけど)。

それでは本日の問題をどうぞ。

問題2.あなたのサイトに対するスパイダーの活動を分析することで、どのような洞察が得られると期待できますか?

a) 検索エンジンであなたのサイトがどれくらい上位にランクされているか

b) 検索エンジンからあなたのサイトにどれくらい多くの訪問者が訪れるか

c) どのくらいの頻度で検索エンジンがあなたのサイトをクロールしに来るか

d) 検索エンジンに掲載された広告のリンクを何回くらいクリックされるか

原文

2. What insight can you expect to gain from the analysis of spider activity on your website?

a) How well your site ranks in search engines

b) How many visitors visit your site from search engines

c) How often search engines crawl your website

d) How many times your paid links are clicked on in search engines

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

私もタイトルをキャッチーにすることはよくありますが、電通さんがそこまでしなくても。。。http://www.dentsu.co.jp/news/release/2010/pdf/2010043-0421.pdf子ども手当に関連してキッズマーケットが注目される中、「親の意識」や「親を通した子どもの意識」に関する調査は数多く実施されていますが、子どもたち自身の本音についてはどうでしょうか。そのような問題意識から、電通は、電通リサーチと共同で、『どっちカード』というビジュアルを活用して子ども自身の本音を引き出すインターネット調査手法を開発しました。 ということで、その中身ですが、・調査手法①:『どっちカード』というビジュアルを活用したインターネット調査・調査手法②:親には、<子どもの本音を引き出す5カ条>※を守っていただき、あくまでも子どもの“本音”をそのまま引き出す※<子どもの本音を引き出す 5カ条>①代わりに答えないでください ②無理強いしないでください ③誘導しないでください④どんな回答をしても叱らないでください ⑤急がせないでくださいとあります。別にリサーチやっている人なら常識的な対処方法ですね。①代わりに答えないでください (調査員が代返するメーキング、やってはいけませんね)

②無理強いしないでください (①と③をあわせたような感じですかねえ)

③誘導しないでください (誘導質問、質問紙でも口頭でもいけませんね)

④どんな回答をしても叱らないでください (論外ですね。でも所詮調査なんて理想の答えを想像しながら答えてしまうバイアスもあるという点では大人でも同じです)

⑤急がせないでください (いい加減な答えをしないように、あまり早いインターネット調査の回答はよく精査しますよね)ということで、わざわざ開発したと宣言するまでもないような。。。今まで自社あるいは世間一般の子供向け調査が、いい加減だったかのような誤解の逆に与えてしまいかねないような逆効果のような気が。。。しかもネットの調査で、親を教育しましたっていっても、①~⑤のことを担保するのは難しいだろうなあ。という意見でした。よく見ると、狙いはリリースの中に書いてありますね。子供向けの大規模リサーチパネルをつくりましたから、どうぞご利用下さいということのようです。↓リリースのタイトルもその方がわかりやすいと思います。私のようなひねくれ者が勘違いしていましますね。皆さんご活用になって下さい。電通は、電通リサーチと共同で、上記のようなインターネット調査を実施するための小学生調査パネル『子どもの本音ネット』を整備しました。パネル総数は、約1万人で、課題に応じて、長子や末子、兄弟人数、エリアを絞って抽出することも可能です。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

Doubleclick Ad Plannerの2010/2のデータから。リーチ(ネット人口を100とした時の利用率)が13.7%ということで、キャズムは超えたか。有料のネット視聴率調査会社のデータは、そろそろ3月が出てきているようだけど、こちらも伸びているようだ。

利用者属性は男女比が6:4、35-44歳がボリュームゾーン。ただ年齢別のネット人口と比較してみないと各年齢におけるリーチが見れないので、本当は年齢別のボリュームだけでなく、リーチ(利用率)でも出して欲しい。そうしないと判断を誤る。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

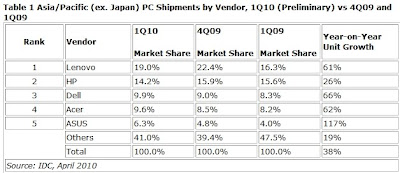

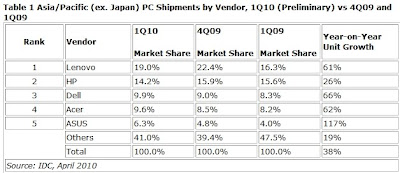

2010/4/20のIDCのリリースから。

日本は除くアジア太平洋地域です。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

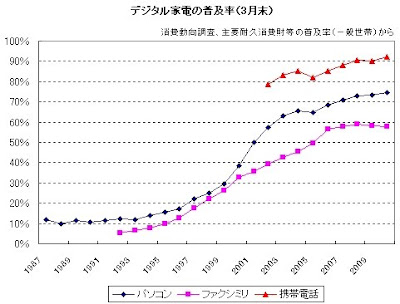

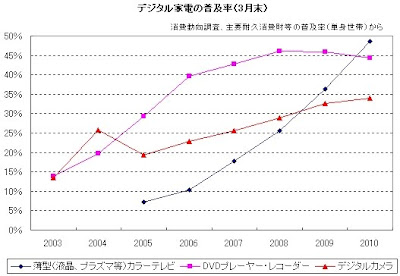

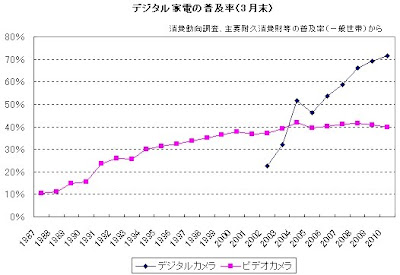

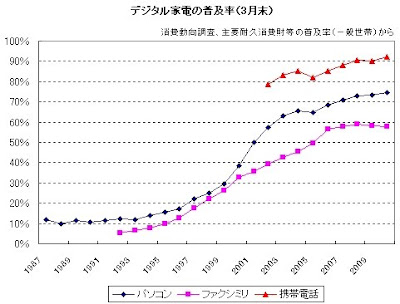

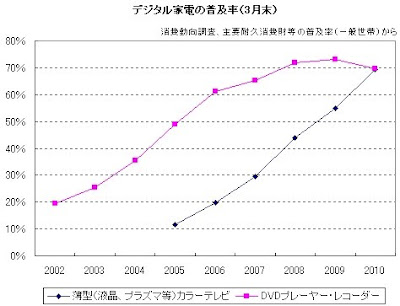

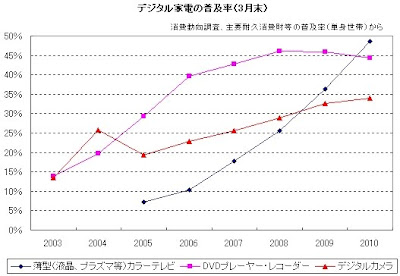

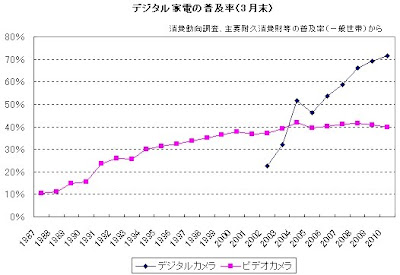

2010/4/19の消費動向調査、平成22年3月実施の結果から。

世帯主が若い29歳以下では、家計が圧迫されるという理由から相対的に少ないのだろうか。また単身の若者はパソコンでなく携帯で済ますという仮説はどうも当てはまらないような気がする。30歳以上だと家族の誰かが使う機会(要望)が高まってくるからなのか理由は様々だろうが、単身世帯より普及率は高い。60歳以上だと必要性も薄れるためか単身世帯と一般世帯との普及率の乖離が激しい。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

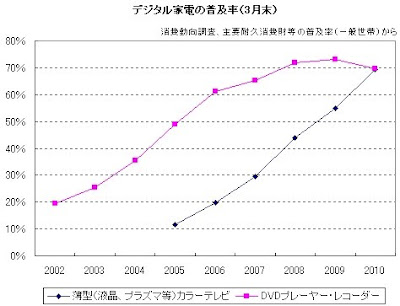

2010/4/19の消費動向調査、平成22年3月実施の結果から。

高齢者の多い単身世帯でも薄型カラーテレビの普及は5割近い。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

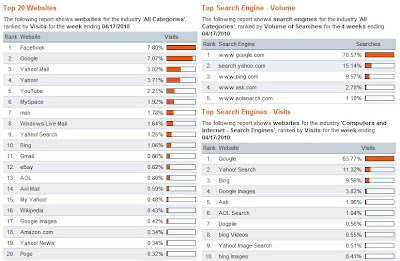

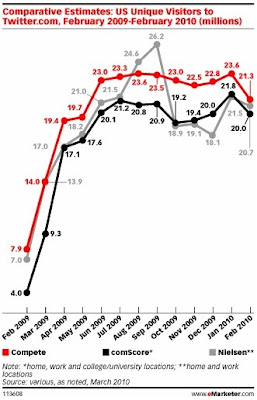

2010/4/19のcomScoreのリリースから。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

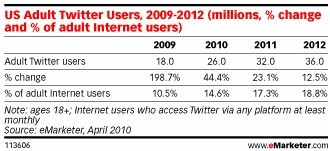

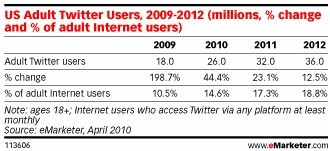

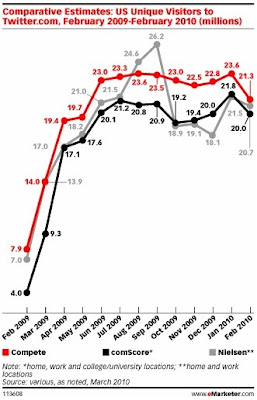

2010/4/20のeMarketerの記事から。

関連リンク:

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

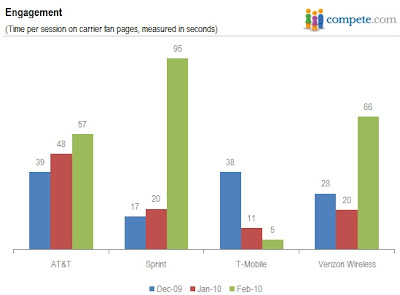

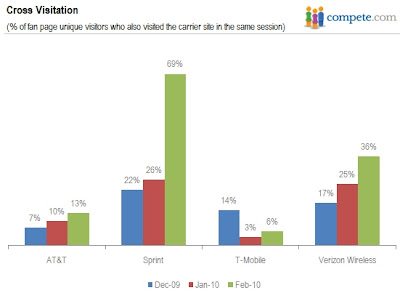

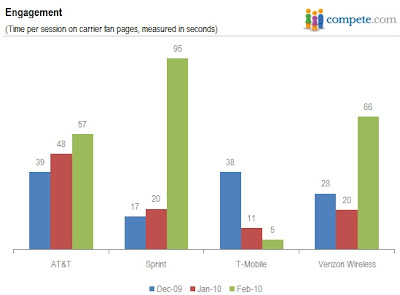

2010/4/19のcompeteのブログから。

4キャリアのうちT-mobileは微妙だけど、あとは効果があったようだ。上図がファンページの滞在時間の推移、下図はキャリアサイトにも訪問した割合の推移。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 8ヶ月 ago

2010年の母の日は、5月9日です。4月に入って母の日に向けたニュースリリースが増えてきました。母の日は、お母さんへ日ごろの感謝を伝えるいいチャンスですね。感謝を伝える母の日のプレゼントと言えば、カーネーションや、花束ではないでしょうか。

株式会社日比谷花壇(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮島浩彰)は、5月9日(日)の母の日に向け、「ヒビヤカダン 日比谷公園店」(東京都千代田区)で、10日間品質保証付きの母の日ギフト限定フラワーアレンジメント「ハレの日」(¥21,000〔税込・送料別〕)の注文受付を、4月7日(水)から開始します。(http://www.hibiyakadan.com/hibiyakouenten/mother)日比谷花壇、10日間品質保証付き母の日ギフト限定フラワーアレンジメント「ヒビヤカダン 日比谷公園店」で4月7日(水)から注文受付開始 | 株式会社日比谷花壇 | News2u.net

定番のカーネーションというのが、真っ先に思いつくのですが、ちょっと違う傾向もあるようです。

このたび、インターネット上で、「母の日コム贈る人もらう人アンケート2010」(略称:母の日コムアンケート)を実施しましたので、その結果を以下の通り発表します。日比谷花壇「母の日コム 贈る人もらう人アンケート2010」結果発表景気低迷が、母の日の贈る人もらう人の意識にも影響!? | 株式会社日比谷花壇 | News2u.net

このニュースリリースを読んでみると、お母さんがもらってうれしいのは「気持ち・愛」が35%という結果が出ているそうです。プレゼントよりも、多い結果となっています。プレゼントを贈るまえに、まずは「気持ち」を大事にしたいですね。気持ちを込めたプレゼントを贈りたいものです。

15 years 8ヶ月 ago

先日、起業家におススメのウェブアプリ25ではてぶ900件超えを記録したQuickSproutから、起業の際の名刺デザインの際に参考になるかもしれない記事を紹介。とってもクリエイティブなデザインの名刺を51枚、集めてみました。 — SEO Japan

世の中の大半の名刺は、ありふれていてつまらないし、その会社や人についてほとんど何もわからない。そういった名刺は忘れられてしまいがちで、名前と住所、電話番号やメールアドレスを伝える以外には全く役に立たない。ここに、その人や会社について多くを表しているような51枚のクリエイティブな名刺を紹介しよう。

リボン以上のものを与えるのが好きなことが分かる。

カード内の赤い液体は血のように見せるのにうってつけだ。

猫とネズミのゲームで遊びたいのは誰?

映画の半券やチケットを取っておくのが好きな人は、この名刺も例外ではない。

名刺作成も、家にあるものを使えばお金もかからない。

あなたが何をしているのかを表す良い方法と言える。

エンターテイメント性が高いうえに、情報も盛りだくさん。

このカードはカッコよくみえるかもしれないが、切れ味も抜群だ。

歯のマークとかデンタルフロスを織り込んだ名刺は、あなたが何をしているかを示すのに良い方法だ。

抽象化を上手く使っている。

カードを食べ始めてしまったようでは、そこの食品はそんなに良くないに違いない。

カードを目立たせる形をうまく使っている。

感触をうまく利用した。

カードに5という数字を刻んでいるだけでなく、床(floor)のようにも見せている。

名刺の渡し方が分からないのであれば、絵の通りにすればいい。

もらった人があなたの連絡先を覚えていることを祈った方がいい。食べてしまったらもとには戻らないのだからね。

もし定期的に会議や出会い系の場に参加する人なら、こんなデザインがぴったりかも。

これもまた、抽象化を上手く使っている。

これはデザイン的にカッコいいだけでなく、この手の名刺なら多分自分でも作れるのがいい。

全部の名刺を繋げるとメッセージが出るように作ってあるが、さて誰が8枚も集めるのか?

この名刺なら、確実に色んな人に回してもらうことが期待できる。

本当に鍵を開けるために使われているのだろうか?

もしあなたの店が見つけるのが大変な場所にあるなら、こんなカードを作ることを考えた方がいいかも。

このシンプルかつスタイリッシュなカードは、宝石店の描写にふさわしい。

人々が、あなたが芝を刈る人だと言うことを覚えておいてくれるだけでなく、この種が芝の育ちを良くしてもっと頻繁にあなたに連絡をしてくることを期待したい。

もし自分の顔を名刺に載せたいのなら、こんな方法がいい。

Why tell people you sell office furniture, when you can show them.

コンセプトはいいが、ピーナッツを食べてしまった後は連絡先を忘れられてしまうかも。

あなたの仕事に関与している見込み客を獲得するには素晴らしい方法だ。

パーソナルトレーナーが必要な人には、このゴムは強すぎて引っ張れないかも。

コンセプトはカッコいいが、これが実用的かどうかは分からない。

あなたが何をしている人なのかを伝えるには良い方法だ。

セールス業をしている人にピッタリの名刺。

単純かつ効果的。

もしあなたにマリッジカウンセリングが必要なら、このテープが2人の関係を保ってくれればいいが・・・

This would have worked well during the live strong bracelet period.

定規が必要のない人なんているだろうか?

こすると香りが出ればいいのだが。

この名刺は本当に食べられるのだろうか?

スタンプの会社にはピッタリのデザインだ。

このカードが何を表しているのか分からないが、ジェンダー系の企業に良さそうだ。

日時計よりも時間を知らせるの良い方法はあるのだろうか?

カードがジップロックに入っているというだけでなく、実際にこの中に水を入れることもできる。

抽象化をうまく利用した。

Fedexに訴えられなければいいが・・・

教会に人を呼ぶには良い方法だ。

これはカッコいいだけでなく、遊んでも楽しい名刺だ。

車の中に吊るしておけるエアーフレッシュナーなら良かった。

カッコいいが、読みにくい。お年寄りとのネットワークを予定しているなら適さないだろう。

風船が割れてしまえば、情報も消えてしまう。

自分の気持ちを率直に伝えたいなら・・・

この記事は、Quick Sproutに掲載された「51 Creative Business Cards That Will Make You Look Twice」を翻訳した内容です。

元々1年以上前に書かれた記事なのですが、今でも十分以上に新鮮なので紹介させていただきました。しかし、こうやって見ると名刺も色々ありますね。日本でも過去10年で数千枚名刺はもらったと思いますが、ここで紹介されているようなクリエイティブ?面白?な名刺はほとんどなかったですね。とは言え上のリストに日本の名刺が少し入っていたのは嬉しかったかも。

ともすれば決められたフォーマットの中で普通にデザインしてしまう名刺ですが、差別化やプロモーション、ブランディングの観点からもっと大胆になってみる、と言うのもあるかもしれませんね。しかし逆に上の名刺を使っている会社の業績を逆に知りたい気もしますね。意外と見掛け倒しに終わっている所もあったり、、、と考えるのは日本的なネガティブ思考かな?!同時に名刺とは言え、ウェブにアレンジできるアイデアのヒントも色々ある気もしました。 — SEO Japan

15 years 8ヶ月 ago

日本ではこれからのLinkedInですが、中には利用している方もいるかと思います。ここではLinkedInグループの簡単な活用方法を紹介したいと思います。 — SEO Japan

数週間前、LinkedInでThe Blog Zoneというグループを管理しているマイク・クラフ氏と話す機会があった。その結果、私は彼のサブグループであるGuest Bloggerの管理者となり、このサブグループはLinkedInでのMyBlogGuestのオフィシャルホームとして発表された。

私は、このような活発なLinkedInのグループを管理するのはほぼ初めてと言ってもいいので、少し調べてみることにした。今回は、私がそこで発見したことを紹介していこうと思う。

1. ディスカッションを始める

新しいグループであれば、ディスカッションを促すために関連のあるスレッドをいくつか作る必要がある。(私の場合は、既存のものに参加すればよかった)

ディスカッションを刺激する一番の方法は、(新しい)メンバーに自分自身を売り込ませることだ:彼らのブログを共有するように呼びかけたり、Twitterでお互いをフォローするように呼びかけたり、大抵はこういったことが新しいメンバーが参加し始める励みになるのだ。

2 .知り合いを招待する

LinkedInはFacebookに比べると雑然さはかなり少なく、それは確かににいいことなのだが、自分のLinkedInグループに一日に招待できる友達の数は50人に限られているなど、不便なところもある。

その一方で、毎日(または毎週)LinkedInにアクセスして友達を招待したり、新たに参加した友達について確認できる機会を持てるメリットもある。

ホームページからグループの権利を「共有」することができ(あなたがそのグループの管理者の場合)、「管理」したり、友達に「招待状を送付」したりするページに行くことができる:

3 .アクティブユーザーに働きかける

投稿者として目立つようになってきたユーザーに働きかけるのだ(彼らがグループを盛り上げるきっかけとなる):

そういったユーザーの疑問に答え、あなたのアドバイスを共有する

個人的な接触をしてみる:グループ内でのユーザーのフィードバックに対してダイレクトメッセージを送るなど。

積極的な態度を奨励することは、否定的な使用を禁止することと同じくらいに重要だ。

4. メンバーにもっと議論できることを提供する

LinkInでは、自動的にあなたのブログ更新を載せるニュースフィードをグループに送信することを許可している。「ニュース」タブからフィードを管理することができる:

5.LinkedInの外であなたのグループを宣伝する

LinkedInには、Facebookのファンページのようなグループウィジェットはないが、だからといってLinkedInの外からメンバーを招待できないという意味ではない。

あなたのブログでグループを発表したり、素敵なボタンを作ってブログのサイドバーに置いたり、グループについてツイートしたり、話を広めるためには出来ることは何だってすればいいのだ!

追加資料:

LinkedInグループ管理の成功事例

LinkedInグループを管理するための10のヒント

LinkedInグループを管理するための8のヒント

この記事は、Search Engine Journalに掲載されたAnn Smartyによる「How to Promote and Manage LinkedIn Group」を翻訳した内容です。

LinkedInグループを運営している日本人の方がどれだけいるかは分かりませんが、参考になれば幸いです! — SEO Japan

15 years 8ヶ月 ago

米国でNo.1人気のライティングに関するブログ「コピーブロガー」から優れた文章を書くための11のヒントを。英語ならではのアドバイスもありますが、大半は日本語にも通じるかと。 — SEO Japan

あなたは難しい言葉を使う時、自分が賢くなったような気になるだろうか?

Applied Cognitive Psychologyに発表された研究によると、その答えはNOだ。

実際、複雑な文章はあなたを狭量な人間のようにさせてしまう。こんな研究タイトルはどうだろう:Consequences of erudite vernacular utilized irrespective of necessity: problems with using long words needlessly.(学術的専門用語を必要性に関わらず使用することの影響:不必要に長い単語を使用することの問題点)

それよりも、The effect of using big words when you don’t need them?(必要のない時に難しい言葉を使用することで生じる影響とは?) の方がよっぽど良くはないだろうか?

賢くみえるには、賢くみえようとすることをやめなければいけない。優れた文章とは、関連する考えを分かりやすく直接的に伝えた簡潔な文章のことなのだ。

これから、あなたが才能にあふれているようにみえるための11の方法を紹介しよう:

1. 何か言いたいことがあること

これによって、文章を書くことがより簡単にそしてより早くなる。もしあなたに何も言いたいことがなければ、意味があるように思える文章を書くことを強制され、そこからは何も伝わらない。

多くを読むこと。気づくこと。あなたのテーマを賢く選ぶこと。そして読者にあなたが持っている情報を共有すること。

2. 具体的に言う

二つの文章を比べてみて欲しい:

私は裏庭でたくさんの花を育てています。

私は裏庭で、ピンク・コーンフラワーやパープル・アスター、黄色のワスレグサ、シャスタデイジー、クレマチスなど34種類の花を育てています。

どちらの方がより興味深いだろうか?どちらの方がその裏庭を見てみたい気持ちにさせるだろうか?

3. シンプルな言葉を選ぶ

Utilizeの代わりにuse、close proximity の代わりにnear 、facilitate の代わりにhelp 、in the amount of の代わりにfor 、commence の代わりにstart、と書くのだ。

長い言葉を使うのは、それ以外の言葉が当てはまらないような特定の意味がある時だけだ。

4. 短い文章を書く

段落を短くするのと同じ理由で文も短くしなければいけない:その方が読むのも理解するのも簡単だからだ。

それぞれの文には1つのシンプルな考えを入れるべきである。それ以上にすると複雑になり混乱を招くことになる。

5. 能動態を使う

英語では、読者はSVO(主語・述語・目的語)の順を好む。それが能動態だ。

例:

Passive sentences bore people.(受け身の文章は人々を退屈させる)

能動態を逆さまにすると、OVS(目的語、述語、主語)つまり受動態になる。

例:

People are bored by passive sentences.(人々は受け身の文章によって退屈させられる)

常に能動態が使えるわけではないが、書き手はよりそちらを使うべきなのだ。

6. 段落を短くする

新聞を見てみれば、段落が短いことに気がつくだろう。

私たち人間の脳は、小さなかたまりに分けた方が情報を取り込みやすいため、段落を短くすると読みやすくなるのだ。

学術的な文章では、各段落は1つの考えを発展させ、時にたくさんの文章が含まれる。しかし、よりカジュアルで日常的な文章では、そのスタイルは格式張らず、段落も1つの文章くらい、さらには1つの単語くらいに短いかもしれないのだ。

ほらね。

7. どうでもいい言葉は排除する

VeryやLittleやRatherといったような限定語は、あなたが言いたいことに何もプラスしないだけでなくあなたの文章から魂さえ吸い取ってしまう。

例:

基本的にどうでもいい言葉を避けることはとても重要である。なぜならほとんどの場合、それには意味がないし時に少し気が散ることさえあるからだ。

マーク・トウェインは、「あなたがVery(とても)と書きたいと思ったときはそれをDamn(くそったれの)に置き換えればいい。そうすれば編集者がそれを全部削除して、最後にはあるべき文章になっているから」と言っている。

8 [...]

15 years 8ヶ月 ago

グーグルの検索結果で表示されるサイトの説明文、つまりスニペットについて詳しく解説した記事。なんとなく知っているようで知らないことも意外と多い(または勉強したけど忘れた)スニペット。再確認に一読してみては? — SEO Japan

今回は、グーグルのスニペットを、文書の日付からキーワード・イン・コンテキスト(Keywords in Context / KWIC)、省略記号、スニペット内のアンカーリンクに至るまで、すべて解剖してしまうつもりだ。

しかし、その前に、スニペットと言う用語を定義しておく。グーグルはスニペットをタイトルの後に続き、URLおよびキャッシュされたリンクを先行する「ウェブページの説明もしくは引用」と定義している。簡単に言うと、スニペットはグーグルの検索結果における説明の部分に当たる。タイトルとURLは含まれない。グーグルのエンジニア、マット・カッツ氏はスニペットおよび関連する事項の分かりやすい説明をこの動画の中で提供している。

細かいが、とても重要なポイントだ。スニペットはクエリごとに決まる。つまり、検索されたキーワードによって決まるのだ。この点は、ワードストリームのスニペットの管理に関するエントリで実証されている。

グーグルのスニペットの要素

まず、先頭にグレーのテキストの列が存在する。もし、グーグルがサイトがディスカションフォーラムだと特定した場合、以下の例のように、グレーのテキストで: “[数字] posts – [数字] authors – Last post: [日付]“が表示される:

これが学術的な記事だった場合、グレーのテキストは「by J Smith – 2010」もしくは「by J Smith – Cited by 1 – 関連する記事」のように変わる。本の結果の場合、「by J Smith – 2010 – フィクション – 333 ページ」のようになる。このページがマイクロフォーマットでマークアップされている場合、グレーのテキストは、人物、場所、出来事、製品評価/レビュー等に関する構造化データを表示する可能性がある。— グーグルはこのスニペットをリッチ・スニペットと呼んでいる。

リッチ・スニペットは比較的珍しく、マイクロフォーマットを利用すれば自動的にリッチ・スニペットが生成されると考えるべきではない。しかし、グーグルは継続的にリッチ・スニペットの実装を展開しているため、この傾向はやがて変わってくるのではないだろうか。今回のエントリでは、リッチ・スニペットについて深く議論するのではなく、コヴァリオの同僚であるジル・コッヘル氏がこの件について綴ったエントリを紹介しておく。

次に黒いテキストにスイッチする。スニペットが省略記号(”…”)を伴う日付を初めに記している場合がある。これは、ブログのエントリのように、グーグルが当該のページに関連する主要な日付があると判断した場合に発生する。しかし、ブログのカテゴリのページには当てはまらない。複数のエントリがリストアップされている可能性があり、それぞれに関連する日付があるためだ。

グーグルはページから巧みに日付を拾い出す。特別なマイクロフォーマットでマークアップされていなくても問題ない。実際に私は標準的なclass名を持ち、divやspanタグで囲まれた日付を見たことがある(例:class=”date”, class=”submitted”, class=”posthead”など)。また、dtタグで囲まれた“Post date”等のラベルを持ち、ddタグで囲まれた日付や単純に日付の前に“Last modified:”と言う単語が記載されているスニペットを見たこともある。さらに、コピー内で単純に裸の状態の日付も目にしたことがある。グーグルはこれらを正確に処理しているのだ。

日付がないものの、スニペットが省略記号で始まっている場合は、そのスニペットがより大きなテキストから抜粋され(メタディスクリプションもしくはページコピーの一部、後で再びこの件に触れる予定)、省略記号の前のテキストが省略されたことを示唆する。同様に、省略記号がスニペットの後ろにきている場合は、そのスニペットが切り取られたことを意味する。スニペットの長さは(少なくとも標準的なスニペットにおいては)、初めもしくは終わりの省略記号を省いて、最も長くて156文字である。スニペットのソース(例: メタディスクリプション)が156文字を超えている場合、スニペットは切り取られ、テキストが続くものの、スニペットのビューでは省略されている場所をマークするために省略記号が表示される。

省略記号は初めにくることもあれば、終わりにくることもある。また、中間にくることもあれば、数回記されることもある。加えて、この156文字ルールには例外がある。特定のリスティングに対して、156文字を超える長いスニペットが表示されることがあるのだ。例えば、クエリが難解な場合や、リスティングが検索結果の奥深くに埋まっている場合には、スニペットが通常の2行ではなく、3行から4行に及ぶため、文字数も倍近くに膨れ上がるのだ(上のスクリーンショットを参照)。

メタディスクリプションを使ってスニペットのテキストに影響を与えるには

黒いテキストのコピーは単一もしくは複数のソースから取り込まれる。メタディスクリプションから、サイトのオープン・ディレクトリのリスティングに記載されているディスクリプションから、もしくは、これらの組み合わせから取り込まれる。事実、メタディスクリプションと本文のコピーが共にスニペットに組み込まれているのを私は見たことがある。

驚くことに、隠されているテキスト(”display:none”)でさえ、スニペットに表示されることもあるのだ。そこで、スニペットを成り行きに任せるのではなく、人気の高い検索用語をメタディスクリプションに含めることで、メタディスクリプションを使ってもらえるように、グーグルのアルゴリズムを“説得”するべきである(質が高いことが前提。つまり、しっかりした文で綴られており、クリックしたくなるような説得力のある記述がされていなければならない)。

恐らく、もともとページにユーザーの検索用語が見当たらない場合、ページが被リンクの本数やアンカーテキスト等により上位にランクインしている場合、メタディスクリプションが用いられることになっている可能性が高い。その点を踏まえて、アドバイスを贈る(当たり前のことだとは思うが)。サイトの分析を行い、ページにトラフィックをもたらしている上位の検索用語を調べ、これらの用語がページのメタディスクリプションに含まれていることを確認しよう。

メタディスクリプションは、自分で作成することに越したことはないが、大きなウェブサイトを持っているなら、あまり現実的ではない。幸いにも、メタディスクリプションは、レシピに基づき自動的に作成させることが出来る。しかも、自動とは言え、しっかりと役目を果たしてくれるのだ。例えば、Eコマースのシステムなら製品ページのメタディスクリプションを自動生成することが出来る場合が多いだろう。従って、ページ上に散らばる情報のすべての重要な部分(例えば価格、サイズ、スタイル、メーカー等)をまとめて表示してもらえる — 逆に言うと、グーグルが生成したスニペットがこれらの情報をすべて網羅してくれるとは限らない。

このグーグル・ウェブマスター・セントラル・ブログのエントリによると、メタディスクリプションは、グーグルの自動アルゴリズムが質が低いと見なした場合は利用される可能性が低くなるようだ。何がメタディスクリプションの質が低いとグーグルに判断させるのだろうか?例えば、キーワードの長い文字列、既にタイトルタグに記載されている情報と重複していたり、メタディスクリプション内で情報が重複していたり、もしくは、フォーマッティングが劣悪な場合、メタ・ディスクリプションが読みづらくなるのだ。

オープン・ディレクトリのリスティングを持っているなら、ホームページのメタディスクリプションおよびページのコピーは負けてしまうだろう。例えば、「starbucks」を検索すると、「International chain. Offers store locator, menu, and product information」と言う1行のスニペットが記されたスターバックスドットコムのホームページのリスティングが表示される。

これはオープン・ディレクトリのスターバックスに対するリスティングの記述である。スターバックスドットコムのホームページのメタディスクリプションには、検索用語(この場合は「starbucks」)が含まれ、ODPのディスクリプションには含まれていないものの、後者がスニペットに選ばれているのだ。ODPのリスティングをタイトルやスニペットのベースにしたくないのなら、ここで説明されているように、メタロボット [...]

15 years 8ヶ月 ago

アディダスが、2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会へ向けて、日本代表を応援する「SKY COMICプロジェクト」を開始。日本全国のサポーターたちと「S...

15 years 8ヶ月 ago

自重堂の作業着ブランド「Jawin」が「ジャウィンサウンドプロジェクト-現場編-」を始動。プレゼントキャンペーンのほかに、4台のモバイル端末で一斉にサウンドを...

15 years 8ヶ月 ago

朝日新聞社が有料コンテンツ配信サイト「Astand」を開設。サイトでは、ニュース解説や特集記事をまとめた「WEB新書」が創刊、他にも書き下ろし連載や学習教材、...