15 years 9ヶ月 ago

講演会「ユーザインタフェースデザインの方法・評価と事例紹介」 @大阪NPO法人 人間中心設計推進機構では,ユーザインタフェースの方法・評価とその事例に関する講演会を実施します.シャープ株式会社のデザイン方法・評価とその事例をご紹介します.ぜひご参加いただきますよう,ご案内いたします.■日時:2010... 事務局

15 years 9ヶ月 ago

SHARPから「日本全国にLED(未来)のあかりを灯そう」が公開。サイト上のマップに、Twitterアカウントを使ってLEDのあかりを灯すと、フォローしている...

15 years 9ヶ月 ago

ツイッターが公開。キーワードを入力したりツイートを選択したりする管理画面も確認できる。分かりやすい。

noreply@blogger.com (Kenji)

15 years 9ヶ月 ago

2010年4月24日(土) 、青森県観光物産館アスパムでCSS Nite in ... CSS Nite実行委員会

15 years 9ヶ月 ago

「Become a Fan(ファンになる)」ボタンを「Like(いいね)」ボタンに変更して話題になっていたフェイスブックが、外部サイトとの連携を強化すべく「Facebook Platform」を刷新した。新機能は「Social Plugins」「Open Graph Protocol」「Graph API」。このブログでも、「Social Plugins」の機能のひとつである「Like Box」を、旧「Fan Box」の代わりに左カラムに貼り付けてみた。その他の機能でもっとも感心したのは、拡張性の高い「Like Button」だ。高度なプログラミングの知識がなくても、次のようなボタンをウェブページに貼り付けられる。

------------------------------

Like Button のデモ

http://www.netadreport.com/facebook_test/------------------------------

このデモでは、標準的な「Like Button」に、「Open Graph Protocol」の一部の機能を組み合わせてみた。フェイスブックのアカウントとボタンをひも付けることで、「Like Button」がクリックされたときに「Facebook Page」が生成され、一般の「Facebook Page」と同じようにそれを管理できる。つまり、「Like Button」をクリックしたひとに更新情報を知らせたり、詳細な分析を行ったりできる。

noreply@blogger.com (Kenji)

15 years 9ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

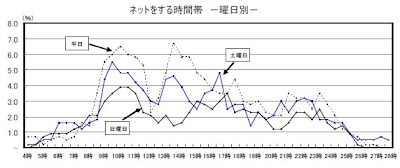

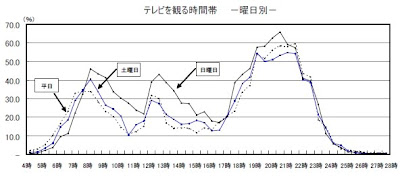

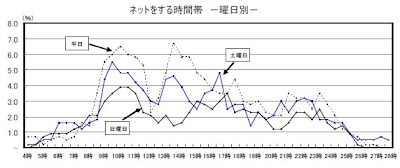

2010/4/21の博報堂DYメディアパートナーズのリリースから。

「インターネットは週末より平日の方が多く利用されており、時間帯も10時過ぎと、13時半頃から15時頃までの2回ピークがあることも分かりました。無職の層でこの時間帯の利用が多いのは、インターネットで株式市況をチェックしていることが一因ではないかと考えられます。」というリリース文があるが、僕のインターネット視聴率の経験からは恐らくその仮説は正しいかなと。

60歳以上の閲覧構成率が高いサイトは証券会社サイトや日経新聞などのニュースサイトに偏っているという事実があるので。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

ガストと映画「TRICK」がコラボで「奇術師デルハミ・キーテスの復活」を公開。マジック動画をまるっとお見通すキャンペーンやってます。「ハミ出るビーフステーキT...

15 years 9ヶ月 ago

SanDiskが前川貴行氏とコラボで「zoom±ZOO」を公開。前川貴行氏が撮り下ろした地球に生きる命の数々を記録したフォトギャラリー。ブログパーツでズーム。...

15 years 9ヶ月 ago

Posted by Inside AdWords チーム

Google 公式ブログ 日本版にてご紹介のとおり、Google では、昨日から店舗や事務所の場所情報を無料で登録できるサービス「ローカルビジネスセンター」の名称を、「Google プレイス」に変更し、新機能を追加しましたので、お知らせいたします。

新しい Google プレイスでは、サービス提供エリアの表示、お店フォト、ダッシュボードの提供など、実店舗やロケーションをお持ちの事業主様に向けた各種サービスを提供していく予定です。

noreply@blogger.com (Google Blog)

15 years 9ヶ月 ago

コンテンツ盗用と言えば日本でも上海万博のテーマ曲の盗用疑惑が話題になっていましたが、ウェブコンテンツの盗用は歌以上に日常茶飯事。ここではコンテンツ盗用を防ぎたいウェブマスターに便利なコンテンツ盗用対策ツールを幾つか紹介します。盗用対策だけじゃなく、逆にその行為自体をバイラルマーケティングやSEOに活かしてしまおう!と言う発想のツールもあり中々奥が深いと思いました。 — SEO Japan

私たちは常にコピーされている。何か新しい記事を投稿した瞬間に、それはくだらないブログで再投稿される(大抵は称賛することもなく)。これに対して私たちができることはあまりないのが現状だ。

コンテンツをコピーする際、大半のユーザーは、対象ページから直接コピー&ペーストでコンテンツを盗むことが多い。もちろんもっと複雑な技術的な方法もあるが、コピー&ペーストがかなり頻繁に使用されているのは事実だ。

コンテンツをコピーする人に対してどう対処すべきか?今回は回答となりうる手法を幾つか紹介したい。

1. あなたのページに強制的にリンクを張らせる

Tracer はコンテンツ泥棒にあなたのページへリンクを張るように強制するツールだ。もしあなたのページのどの部分でもコピーされたら、コピーされたコンテンツにあなたのページへのリンクを追加する。もちろん、そのリンクが手動で削除されてしまう可能性もあるが、多くの泥棒たちは通常は気にも留めない。

インストールは極めて早い:

登録する

スクリプトを入手し、それをサイト中の</body>の前に置く

完了!

さらにどのページがどれくらいの頻度でコピーされたかという便利な統計もついている。

2. (再投稿ではなく)あなたのコンテンツを組み込むことを許可する

EmbedArticle は、コンテンツをコピーしようとしている人を招待して、その記事(元記事へのリンクも一緒に)を組み込むための生成コードを使わせる面白いサービスだ。組み込んだ記事に広告を表示するウィジェットを作ることもできる。(これで再利用されたコンテンツから収入を得るのだ)

生成コードを挿入する(Wordpressプラグインの使用も可能)だけで機能する。10語(設定した数字による)以上が選択表示された時はいつでも、組み込まれた記事のウィジェットウィンドウがポップアップし、コピーに関する指示も出る。

必要であれば、便利なインタラクティブボタンを使用して他のサイトにあなたのコンテンツを組み込むように促すこともできる。

また、誰があなたのコンテンツを組み込み何回クリックされたかといった基本的な統計を提供する。

注:実行する前に必ずテストしてみて欲しい。私の場合、いくつかのブログでこのプラグインは動作しなかった。テーマの問題なのかどうか定かではない。

3. テキストコピーを禁止する

これは、究極でありつつあまり効果がない(なぜなら右クリックのコピーは防げるがCTRL+Cでのコピーは防げない)が、よく使われている方法だ。

WP-PreventCopyBlogs (Johnu Georgeによる)は、かなり多くのオプションがついた便利なプラグインである:

コンテンツをコピーした人を追跡する(データベースアクセスのアドオンを許可する必要がある)

選択したテキストの右クリックを無効にする(右クリックでコピーをしようとした人に表示するメッセージを自分で作成することが可能);

テキスト全体の選択を無効にする

このプラグインを使用すると、コンテンツをコピーしようとした人から、リンクのリクエストが来るかもしれない。

この記事は、Search Engine Journalに掲載されたAnn Smartyによる「

Put Your Content Copies Under Control」を翻訳した内容です。

日本でもスパムブログ等で多少は問題になっていますが、英語圏では日本以上にはるかに人のコンテンツを盗用して自分のサイトコンテンツとして利用する人が多いのもまた事実。1のツールのようなサービスが存在すること自体にまず驚きました。サービス自体は余り調査していませんが、サイトを見た所、盗用行為を逆手にとってリンクを張らせてSEOに活用しよう!と言うコメントも書かれており、ほんと、英語圏の人の発想の転換は面白いな、と思いましたね。2番目のツールはバイラルマーケティングツールとしても役立ちそうです。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

最近、インフォグラフィックが気になっているSEO Japanですが、これはなかなかいけてますね。こちらで拡大画像を見ることができます。 — SEO Japan

僕はインフォグラフィックが大好きだ。まず簡単に読んで理解することができる。そしてマーケティングや情報発信の観点から言うと、インフォグラフィックはオフラインでも簡単に紙1枚で人に渡すことができるし、もちろんオンラインではリツイートされやすい、効果的な口コミツールだ。

今日、僕がツイッターの評価の歴史についてダレン・ロウズ(註:米国の有名ブロガー)がまとめたインフォグラフィックを見つけた。これはかなりホットなのは間違いない!

この記事は、Search Engine Journalに掲載されたLoren Bakerによる「

Twitter Valuation Infographic」を翻訳した内容です。

ツイッターの創成期から今までに関わった投資家や投資会社(日本のデジタルガレージも入っています)、投信金額や会社の評価(ちなみに現在までの投資総額160億円程度)を一枚の絵で直感的に理解することができます。日本でインフォグラフィックを効果的に使っている事例は余り無いと思いますが、今後果たして増えてくるのでしょうか?!日本ならではのインフォグラフィックに期待したいですね。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

最近、グーグルがウェブページの表示速度を検索結果の順位指標にすることを公式に発表して話題になったのを覚えている方も多いでしょう。同時にワードプレスでサイトやブログを運営する方の中には「ワードプレスは動的にページ生成するし、レスポンス遅い時があるけど大丈夫かな?」と思われた方もいるのではないでしょうか。まさしくSEO Japanもその1サイトです。今回はそんなあなたにワードプレスを高速化する10通りの方法をご紹介。 — SEO Japan

2009年のパブコンで、グーグルはページのロード時間が2010のランキングファクターになると発表した(以下の動画を参照)。この発表の直後から、グーグルは、ウェブマスターセントラルでロード時間のデータを表示し始めた。行動派の私は、このサイトをスピードアップする方法を探ってみることにした。

下のグラフはこのウェブサイトの平均ロード時間を示したものだ。12秒が最も長く、5秒が最も短い。次に挙げるテクニックを使って、私はサイトのロード時間を5秒未満にすることが出来るようになった。

まず、アクティブ(リアルタイム)に数字を計算するソーシャルメディアのボタンをすべて取り払う。別のウェブサイトを呼び出す「スマートディグボタン」等のアドオンを利用することで、ページのロード時間が引き延ばされてしまう。ボタンの数が多いと、サイトが読み込む時間が長くなるので、スピン、スタンブルアポン、ツイッター、ディグ、フェイスブック等の静的なボタンを利用しよう。しかし、“票”の数が減ってしまうため、悪影響が出る場合もある。もしソーシャルメディアでの交流に依存しているなら、データベースのフックを利用する手もある。エントリを投稿したばかりのときはカウント付きのボタンを表示し、古くなったら静的なボタンに切り替えるか、完全に取り払おう。

特に名指しで責めたいのが、「share this」と「tweetmeme」だ。この二つは、実際の効果と比べると不釣り合いなほどコネクションが多い。さらに、バリデーションのエラーを数多く発生させる。格付けされるために妥当性を確認する必要はないが、40個ものバリデーション・エラーをもたらすプラグインなどは、厄介者以外の何者でもなく、プログラマーやチームがあまりにも無能だと言う点を明確に示している。即刻、解雇が妥当である。スピードに関して懸念を持っているなら、これらの2つのプラグインを最初に取り払おう。

サイドバーにソーシャルウィジェット、プラグイン、もしくは、ジャバスクリプトベースのアドオンがあるかどうかチェックしよう。次に、これらのツールがトラフィックに貢献しているか特定しよう。グーグル・フレンド・コネクト等のツールは、ほとんど価値がなく、取り払って問題はない。

ビジターが写真上で拡大する際のエフェクトを考慮し、シャドーボックスのようなプラグインを利用しているだろうか?価値があるかどうか真剣に考えてみよう。恐らく、この類のプラグインはロード時間に有害な影響を与えている可能性が高い。

動的な、オンザフライの画像のサイズ調整を行っているだろうか?もしくは、ハードコード化された幅と高さの設定を利用しているだろうか?いずれかに当てはまるなら、ロード時間に影響を与えている可能性が高い。小さなイメージを作成し、大きなイメージにリンクを張ろう。ワードプレス2.9以降のバージョンにはビルトイン型の編集機能が用意されている。この機能を活用しよう。

コメントを利用しているなら、デフォルトのアバターを“ブランク”に設定しおう。そうすると、登録した訪問者のイメージを表示するものの、アバターを持っていない人々には何も表示しなくなる。25本以上コメントが投稿されているエントリを持っているなら、大幅にロード時間を節約することが出来るだろう。

プラグインを評価しよう。ページロードモニタリングのツールを使って、ロード時間に悪影響を与えているか否かを一つずつ無効/有効にして確認する。ページ・トゥ・ポスト・コンバーター等のプラグインは毎回有効にしなくてもよい。必要時に有効にして、必要ない時は無効にしておこう。

ワードプレスはかつてビルトインでGZip設定を用意していたが、バージョン2.5で削除されていた。ホスティングのプランと互換性があるなら、この設定を戻そう。その価値はあるはずだ。

キャッシングはワードプレスにおいては一筋縄ではいかない曲者だ。ソーシャルゲームを実施しているなら、常に稼働したいものの、すべてがロックダウンされることになる。頻繁にコンテンツを投稿しているなら、誰もが新しいコンテンツを確実に手に入れるためにキャッシュをクリアする必要がある。私がこのサイトで投稿するコンテンツの99%は予定投稿機能を介しており、“エントリが投稿された時点でキャッシュをクリアする”設定が投稿予定機能と毎回連動するかどうかは確証がない。そこで、WP-キャッシュの出番だ–自分で時々クリアする習慣を身につけよう(少なくとも週に1度は)。

WP ミニティをインストールしよう。ジャバスクリプトとCSSファイルを削減し、混合することが出来る。インストールするのは若干難しく、また、コンフリクトを起こすこともある。しかし、試す価値は絶対にある。

結論を述べさせてもらおう。見つけてもらいのは、ロード時間が長い、または、外部のウェブサイトを呼び戻すスクリプト、アドオン、プラグイン、ジャバスクリプト、もしくは、ソーシャルメディアのツールだ。見つけたら、可能ならば取り払おう。大きな画像の代わりにサムネイルを利用するなど、基礎的なファイル削減テクニックを使おう。圧縮やキャッシングのスクリプトをインストールして、最初の2つの手順の価値を最大限に高めるのだ。一つだけでは、効果は鮮明ではないが、蓄積されるとその分効果も高まるだろう。このサイトの場合、ロード時間を半分に短縮することが出来た。

ハッキリさせておこう。このエントリを投稿する時点では、ページのロード時間がオーガニックな検索に影響を与えている証拠はない。しかし、これはアドワーズの品質スコアの一部である。また、ロード時間が今後のファクターになると言うグーグルの発言を考慮すると、半年後に遅れを取り戻すのではなく、今のうちに上述の手順を積極的に実施しておくべきではないだろうか。

追加:

テーマ、そして、CSSもロード時間に影響を与える点も忘れないでもらいたい。次のチャートには、シーシスのテーマ(註:ワードプレスの人気テンプレート)が私のサイトのスピードを改善した模様が如実に表れている …

この記事は、Michael Gray Graywolf’s SEO Blogに掲載された「How to Speed up Wordpress」を翻訳した内容です。

記事自体はグーグルに発表以前に書かれたものですが、その当時からここまで考えてやることをやっている人もいるのですね。もちろん、SEOのためだけではないでしょうが。全部やらなければいけないと言うよりは、できることがあれば1つでも多くやっておく、と言うスタンスで良いのだとは思いますが。当サイトもできればキャッシュ化したいのですが、現状のプラグインがイマイチ信用できないので使っていません。アクセス数も増えてきていますし、いずれ何か考えないといけなさそうです。

ブログパーツ等のウィジェットは、日本のブログは特に英語圏以上に大量に設置しているブログが多いですが、今後はSEO効果を考えて最低限のウィジェットしか張らない、なんてブログも増えてくるのかもしれませんね。 — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

インターネット上でドキュメントを管理するサービスが過去数年で次から次に登場しましたが、日常的に使っている方はどれ位いるでしょうか?Google Docsは有名ですが、他にもまだまだ頑張っているサービスがあるようです。今回はサーチエンジンジャーナルより代表的なドキュメント共有サービスを5つ紹介します。 — SEO Japan

私たちは日々大量のドキュメントをやりとりしている。クライアントにはレポートを送り、同僚やチームメンバーとは意見や情報を交換する。Eメールは情報のやりとりをする主な方法になっている。しかしながら、私たちの大部分は、ドキュメントをアップロードして簡単に見たり共同作業をしたりできる様々なツールも使用している。

この記事では、こういったツールを5つ取り上げる。これによって、SEOレポートや知識のやりとりがもっと簡単になることを願っている。

サービス

長所

登録の有無

Docstoc

ソーシャルメディアとの統合力

あり

TwitDoc

簡単・迅速

なし

Zoho Viewer

手っ取り早く使い方も簡単

なし

Calameo

読者数統計

あり

Google Docs

皆があまりにもよく知っているため、何を長所で上げたら良いか分からない。

なし(Googleのアカウントは必要)

Docstoc

Docstocには、ドキュメントの公開または非公開(リンクを送信した人のみが見られる)の二つの選択肢がある。アップロード後に、ドキュメントには以下の項目が与えられる。

タイトル;

カテゴリとタグ;

概要

また、フォルダによってドキュメントを整理したり、ライセンシングやプロテクションを指定したり、テンプレートを選択したりもできる。

さらにこんな機能もある:

ドキュメントを誰かがクリックするたびにコミッションを稼げるように、AdSenseIDを付与する;

ドキュメントをアップロードすると、ツイートしたり、Facebookで共有したり、Eメールでそのドキュメントを送信する;

LinkedInとの一体感を楽しむ:

TwitDoc

TwitDoc は、簡単にドキュメントをアップロードできて、それをTwitterで共有することができるTwitterをベースにしたシンプルなツールだ。登録の必要はないが、Twitterにログインする必要がある。ワンクリックで処理できるのが魅力的だ。

ツイートされたドキュメントを開くと以下のように表示される:

ドキュメントにはごく基本的なヒットカウンターがついていて、あなたのツイートがどれだけ人気があったのか見ることができる。

Zoho Viewer

Zoho Viewer は簡単なドキュメント共有サイトで、1日、1週間、1カ月、無期限といったように期限を設定してドキュメントへのリンクを作成することができる。ツール全体のインターフェイスはとても使いやすく、私も気に入っている。

Calameo

Calameo は、もう少し高度なドキュメント共有サイトで、先に紹介したツールよりは登録に手間がかかるが、それだけの価値はあるサイトだ。このツールは様々なドキュメントタイプに対応していて、アップロードしたドキュメントにはいくつかのデザインテンプレートが用意されている。

楽しめる機能を紹介する:

クリック数、ダウンロード数、お気に入り数、コメント数の詳しい統計;

洗練された見た目:雑誌みたいな感じでドキュメントを読むことができる。

Google Docs

Google Docs: 最後に紹介するこのツールは、私にとっては少しも重要ではない。実際、私はログインする必要がないという理由で、他のツールよりもGoogle Docsを頻繁に利用しているだけだ。

たぶんこのツールの利点はみんな知っていると思う。信頼性も高く、ドキュメントをウェブページとして発行したり、共有も管理も簡単にできる。

この記事は、Search Engine Journalに掲載されたAnn Smartyによる「

5 Tools to Upload and Share Your (SEO) Documents」を翻訳した内容です。

しかしこうやって見ると色々あるんですねぇ。ツイッター専用のドキュメント共有サービスまであるとは知りませんでした! — SEO Japan

15 years 9ヶ月 ago

2010年4月21日、メルパルクKYOTOでDreamweaver Town ... CSS Nite実行委員会

15 years 9ヶ月 ago

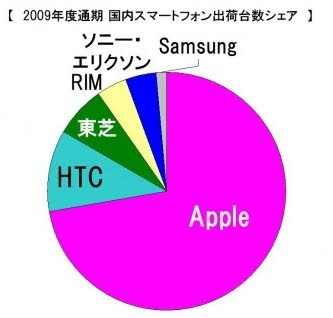

2010/4/22のGartnerのリリースから。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

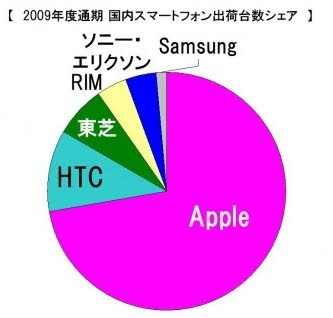

2010/4/22のMM総研のリリースから。

2009年度通期のスマートフォン出荷台数は234万台(113%増)で前年の110万台の2倍以上となった。これは総市場(3,444万台)の6.8%を占めることになる。

MM総研では2010年度の出荷台数は3,410万台で1.0%減となるが、2011年度:3,520万台、2012年度:3,560万台と予測。2010年度で底打ちし、その後は僅かながら回復傾向に向かうと分析する。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

2010/4/22のcomScoreのブログから。

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))

15 years 9ヶ月 ago

Hiromi.Ibukuro@gmail.com (衣袋 宏美(いぶくろ ひろみ))