AI時代にSEOをうまく進めるには? WixのSEO責任者が贈る6つのアドバイス(前編)

人工知能(AI)が普及しつつある状況で、SEOをうまく進めるには、どうすればいいか?

2024年5月13日 7:00

人工知能(AI)が普及しつつある状況で、SEOをうまく進めるには、どうすればいいか?

これが2024年の主要なテーマとなりそうなのも意外なことではない。この状況を乗り越えるうえで最高に有益なSEOのアドバイスを、Wixのクリスタル・カーター氏が紹介する。

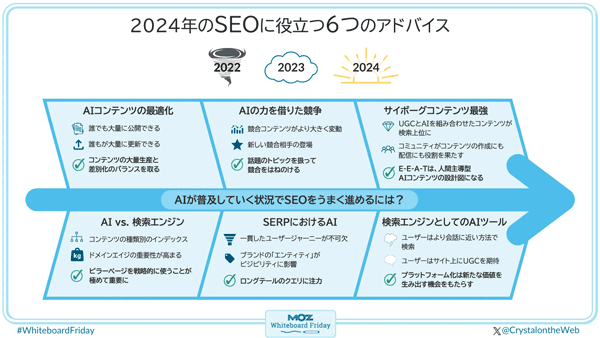

こんにちは、私の名前はクリスタル・カーター。WixでSEOコミュニケーションの責任者を務めている。今回は「2024年のSEOに役立つ6つのアドバイス」を紹介しよう。

SEOの分野やテクノロジの分野、そして世界の動き全体に注目している人なら誰でも、ここ1年半ほどの間に、誰もがまずAIのことを考えるようになったことに気づいているだろう。

AIが普及していく状況でSEOをうまく進めるには?

2022年は「混乱期」、2023年は「統一期」、そして2024年は「機能期」

「AIが普及しつつある状況で、SEOをうまく進めるためのさまざまな理由とその方法」が2024年の主要なテーマとなりそうだ。2024年はこうしたことがさらに成熟したものになると思う。なぜなら、2022年は激動ともいえる年だったからだ。AIからたくさんの新しいアイデアが生まれた。

こうした状況はしばらく前から見られていたが、2022年に一躍メインストリームとなり、はるかに多くの人が利用できるようになり、多くのマーケターの間でかなり話題のトピックとなり、人びとは「自分に何ができるのか」「どうすればうまくできるか」を考えるようになった。

2023年には、AIがより一般的になり、私たちが日常的に使っている多くのツールに組み込まれ、顧客もマーケターも日常業務で普通に目にするようになった。

そして2024年、私たちは「混乱期」から「統一期」を経て、「機能期」を迎えようとしていると思う。これらのSEOツールを使いこなすマーケターや、AIが組み込まれたこれらのSEOツールを使って非常に高度なことをやってみせるマーケターがたくさん出てくるだろうし、こうしたことがSEOを進める方法を変えることになるだろう。

ここでは、この新しい状況に関する私の予測とアドバイスを紹介する。

AIコンテンツの最適化

まず、AIコンテンツの最適化戦略がはるかに増えるだろうし、その中心は主にコンテンツの大量公開になるだろう。コンテンツを大量に公開するという手法は、これまでは大規模なコンテンツチームしかできなかった手法で、小さなコンテンツチームがやるには設備やリソースが不足していた。しかし、今ではほぼ誰でもできるようになった。

コンテンツの大量公開ができるようになるとともに、大量公開の方法や新しいコンテンツを大量に作る方法について、より多くの戦略が必要になるだろう。

これはまた、大規模にコンテンツを更新する手法を学ぶ必要があるということでもある。なぜなら、一度に20本の記事を公開できるようになれば、それらの記事を一度に最適化し、リンクやキーワードといったものもすべて最適化することで、すべての要素がうまく連携できるようにする必要が生じるからだ。

こうしたスキルを高めることを考える必要がある。

しかし、その中でも私からの一番のアドバイスは、「大量コンテンツ作成および最適化」と「差別化」のバランスを取る方法を学ぶことだ。なぜなら、コンテンツを作れるようになるといっても、コピペしただけのような、型にはまったコンテンツにならないようにする必要があるからだ。SEO担当者にとって、SEO担当者がSERPで結果を出すために本当に重要な差別化に重きを置くことを忘れてはならない。

AIの力を借りた競争

大量コンテンツの最適化については、競合他社の多くも同じことをするようになるだろう。AIの力を借りた競争が進むと、SEO担当者が検索結果に表示されるようにするための方法が変わるし、上位表示できる頻度も変わっていく。要は、競合他社が作るコンテンツの順位が以前よりも大きく変動するようになるのだ。

たとえば、君のサイトでは約半年ごとにコンテンツを更新しているとしよう。AIによってカテゴリのSERPに参入してくる競合他社が増えれば、君はもっと頻繁に更新する必要があるかもしれない。競合他社も多くの新しいAIツールを利用できるため、より頻繁にコンテンツを更新できるようになっているのだ。

こうした状況では、トレンドトピック(いま話題になっているトピック)について考えることが重要だと思う。トレンドトピックは、差別化できる機会が得られる一方で、大規模言語モデル(LLM)ではあまり使われていないため、本当に便利だ(LLMは従来のコンテンツ、従来の情報を利用する傾向がある)。オンラインでの情報発信を率先して主要な情報源になれれば、この新たな競争の場でもうまくやっていける可能性が高くなる。

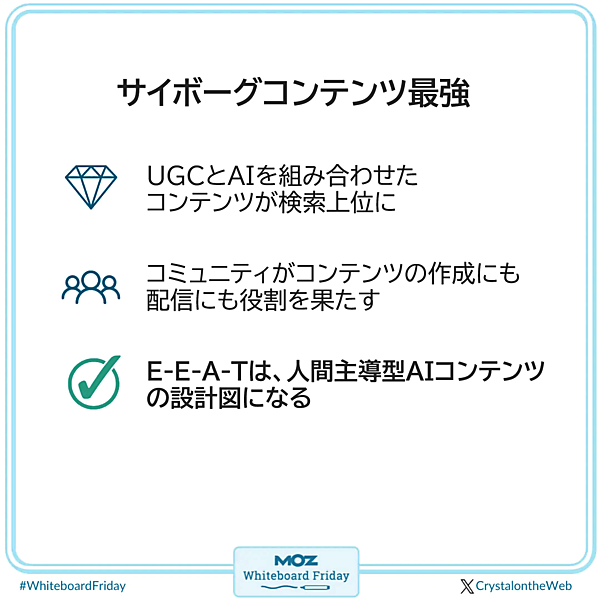

サイボーグコンテンツ

差別化と競合他社について検討する場合に、もう1つ考える価値があると思うのは、サイボーグコンテンツだ。これはどういうことだろうか。サイボーグコンテンツといっても、ロボコップになる必要があるわけではない。そうではなく、SERPにおけるユーザー生成コンテンツ(UGC)とAIコンテンツのバランスの取り方について考えるということだ。これは大きな可能性を秘めた取り組みになるだろうし、その効果はユーザーが検索することでますます明らかになる。

これはまた、ユーザーがUGCとさまざまな方法でつながるようになるということだ。

たとえば、Quoraはユーザーの質問にユーザーが回答するQ&Aサイトだが、人びとの会話をまとめてわかりやすく示すボットを使っている(コンテンツ上部にボットだと書かれている)。

LinkedInでも同じようなものを目にした。そこには「これはAIの力を借りて生成されたコンテンツです」という注意書きのあるアドバイス記事があるが、これは「AIがプロンプトや質問を提示→人間のユーザーが自身の経験からそうした質問に答える」といった形をとっている。

UGCとAIコンテンツのバランスを取れれば、すばらしい結果が得られる。それを君自身のコンテンツでできれば、大きな成果だ。

加えて、コミュニティもコンテンツ配信やコンテンツ作成の原動力になる。AIによって大量のコンテンツが生み出され、競争環境が急激に変化しても、人びとが答えを求める状況に変わりはない。そうした人びとは、信頼できる場所で答えを探そうとするだろう。

こうしたユーザーにとってなじみのあるコミュニティは、そのためのすばらしい情報源になる。コンテンツ自体がAIによるものであろうと、人の手によるカスタムメイドの職人技であろうと、コミュニティ内でそれを共有でき、コミュニティの中の人びとがそうしたコンテンツの価値を保証できるという事実は、この分野ではるかに大きな意味を持つようになると思う。

こうしたことの結果として、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は今後数か月のうちに、人が主導するAIコンテンツの設計図のようなものになると思う(つまり、E-E-A-Tの要件を満たすコンテンツであることが大前提になる)。私がこれをとても重要だと思う理由は、グーグル自身がほぼそう言っているも同然だからだ。同社が2023年、E-A-Tの情報に「E」(経験)を加えたのは偶然ではないだろう。

人間が示すことのできる「経験」は非常に重要だ。ボットは意見を持たないからだ。ボットは自転車を所有することも、ペットを飼うこともない。実体験がない。したがって、実世界での経験を示し、優れたAIツールでその形式を整えられれば、今後しばらくはコンテンツクリエイターにとって大きな成果になると思う。

以上、コンテンツクリエイターおよびこれらのクリエイターがこのAI分野をどのように管理していくことになるかを見てきた。

この記事は、前後編の2回に分けてお届けする。後編となる次回は、今回に引き続き、「AI vs. 検索エンジン」「SERPにおけるAI」「検索エンジンとしてのAIツール」についてSEOのアドバイスを紹介する。