モバイルファースト時代におけるオウンドメディアのユーザー体験最適化

モバイルファースト時代におけるオウンドメディアのユーザー体験最適化

データドリブンクリエイティブセンター

UXデザイナー

白石 葵氏

渡辺氏の解説を受けて、モバイルファーストインデックスはGoogleがユーザーの利用動向の変化に合わせてユーザー体験を最適化するために行われるということがわかった。この“ユーザー体験に合わせた最適化”というキーワードは、これからのオウンドメディア戦略を考えるうえでなくてはならないものになる。今後のオウンドメディア戦略について、博報堂アイ・スタジオの伊藤氏と白石氏が解説した。

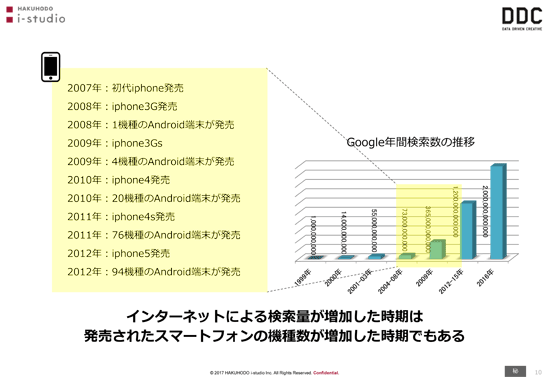

まず伊藤氏は、スマートフォンの普及によって変化しているユーザーの行動変化についてまとめた。

伊藤氏は、

- 1999年には10億回だったGoogleの年間検索回数が2016年には2兆回と2000倍に増えている状況

- その増加がiPhoneをはじめとするスマートフォンの普及が本格化した2009年頃から急激に進んでいる点

- PCでは54分だった1日のインターネット利用時間がスマートフォンでは1時間48分に倍増している点(ニールセン調べ)

- モバイルからのGoogle検索数がPCからの検索数を超えた点

などを挙げ、企業はこうしたユーザーの行動変化、スマートフォンによる検索の激増に合わせてユーザー体験を考えていくべきであると提言した。

まず考えるべきは、生活者の利用シーンにフォーカスを当てるということだ。ユーザーがスマートフォンを活用する利用シーンは、朝から出勤時、ランチタイム、仕事が終わった後の時間帯に集中する。伊藤氏は次のように解説する。

総務省のデータなどを参考にすると、仕事をしていないプライベートな時間にスマートフォンを使いネットを活用していることがわかる。

利用しているアプリやサービスもパーソナルな趣味や楽しみが多い。つまり、スマートフォンで行う検索も、基本的にはパーソナルでプライベートなことが多いのではないか

特にBtoCのビジネスを展開する企業は、スマートフォン検索への対応を積極的に考えるべきだとした。

「デバイスが違う」ということが意味するもの

では、企業はスマートフォン検索への対応をどのように考えていく必要があるのか。この問いに多くの担当者は、スマートフォンサイトを構築しよう、レスポンシブデザインを採用しよう、などと方法論ばかりを考えてしまう。しかし伊藤氏は「本当にそれだけでいいのか」と疑問を投げかける。

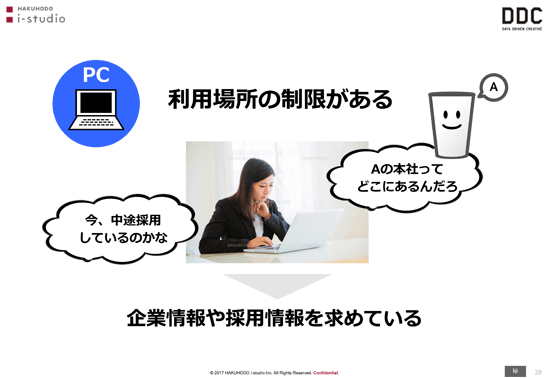

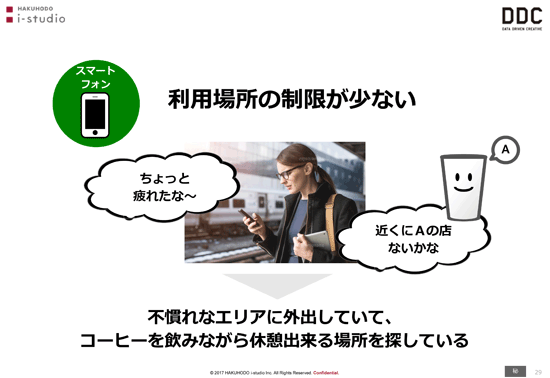

もちろん、サイトをスマートフォンに最適化することは間違ってはいない。しかし、“デバイスが異なる”ということをどのように捉えるかは、改めて考えなくてはならないのではないか。PCはノート型であっても利用場所に制限がある。しかしスマートフォンは利用場所の制限が少ない。この違いが何を意味するのか(伊藤氏)

たとえば、あるコーヒーショップを例に考えよう。移動制限のあるPCからそのコーヒーショップの情報を調べる場合は、その企業の情報や採用情報にアクセスしようとしている場合が多いことが考えられる。一方で移動制限の少ないスマートフォンからは、外出中に最寄りのコーヒーショップを探している場合が考えられる。つまり、同じ検索であっても、利用シーンによってユーザーのニーズ(検索意図)が全く異なることが考えられるのだ。

オウンドメディアのスマートフォン対応を“デバイスに最適化させる”だけで終えていいのか。もう一歩踏み込んで、デバイスの特性やユーザーの検索行動に隠れているニーズを捉えて、検索行動を含むユーザー体験(UX)の最適化をする必要があるのではないか。これがSXO(Search Experience Optimization:ユーザー体験最適化)という考え方だ(伊藤氏)

- ネット検索はPC中心からスマートフォン中心へと変化し、急激に増加

- スマートフォンの利用はパーソナルでプライベート目的が多い

- ユーザーの利用ニーズやデバイス特性を理解したユーザー体験の最適化が必要

オウンドメディアでもUX=ユーザーの課題を解決するという発想へ

今後のオウンドメディア戦略にSXOが求められる点について、白石氏がさらに解説した。

白石氏は、いまSEOではなくSXOが求められている検索エンジン側の背景について、「ユーザーの利用シーン、利用目的、利用デバイスが多様化するなか、Googleは誰が、何のために、どのような状況で検索をしているのかを理解し、検索ニーズに即した情報を提供するためにUXの最適化を進めている。その変化が、サイト運営者側にSXOを重視する気運を高めているのではないか」と説明。

そのうえで、「サービス利用のプロセス全体を使う人の視点でデザインすることで、利用体験の価値を高めることが、UX=ユーザーの利用体験の最適化である」と定義した。

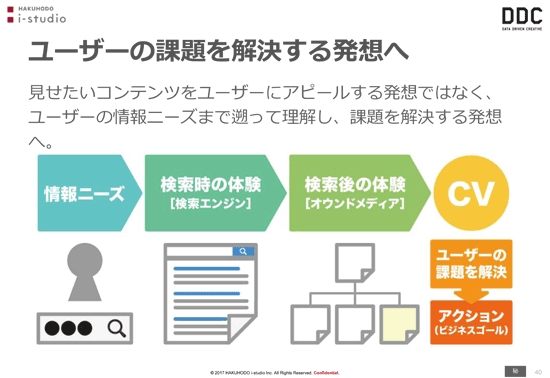

これをマーケティングプロセスに当てはめると、どのようになるのか。これまでは、コンバージョンを獲得するために、オウンドメディア上でどのような体験を提供することがいいのかを考えることが重視されてきた。

しかし白石氏によると、今後は検索しようとするユーザーの情報ニーズにまで遡って理解し、そのユーザーの課題を解決する発想でユーザーのコンタクトからコンバージョンに至るまでのプロセスを考える必要があるという。

「見せたいコンテンツを作ってSEOを駆使して流入を増やす」という従来の発想から、「ユーザーの課題を解決する」という発想へと、根本的に転換する必要があるのだ。

ユーザーは情報ニーズを持って検索結果に行って(Googleが最適化した結果で)体験をし、そこからオウンドメディアに来訪して(サイト運営者が用意した)体験をして課題を解決していく。そしてそこからコンバージョンやビジネスゴールに繋がっていく。そうした一連の体験をデザインしていくことが求められているのではないか(白石氏)

Googleが推進しているユーザー体験最適化とは

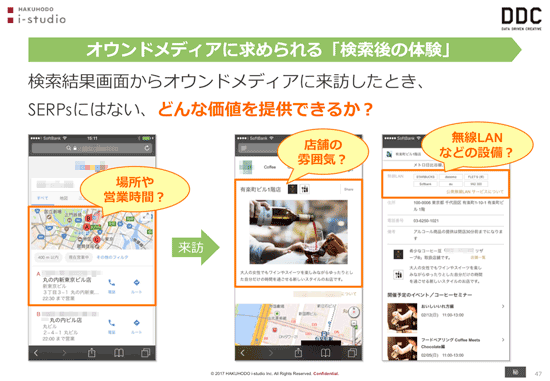

では、Googleはどのようなユーザー体験の最適化を実践しているのだろうか。白石氏は最新のGoogle検索結果を例に挙げて解説した。

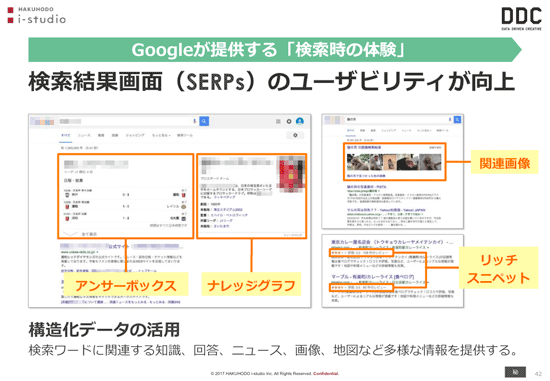

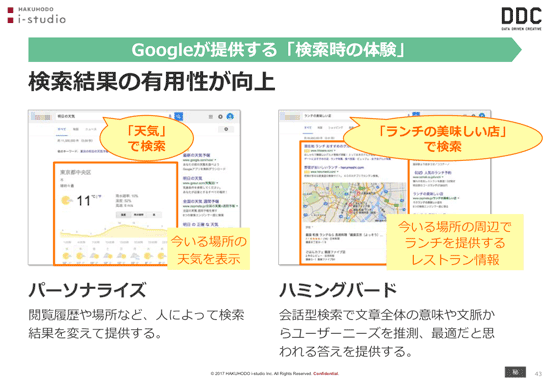

たとえばあるサッカーチームを検索したとする。すると、そのチームの直近の試合結果・試合予定は「アンサーボックス」に掲載され、そのチームの基本情報は「ナレッジグラフ」と呼ばれるエリアに表示される。また、キーワードによっては「関連画像」のエリアに画像を表示したり、現在位置に応じた天気や地図も検索結果に表示している。

Googleは、さまざまな方法を駆使してユーザーの検索キーワードに対する“答え”を提示するようにしている。ユーザーが何を探しているのかに応じて、情報の探しやすさを最適化しているし、検索結果の有用性を高めている。少し前では考えられなかったようなリッチな情報を提供している(白石氏)

このように検索結果の情報がリッチになり、Googleが検索結果でユーザーに最適な答えを与えてしまうと、ユーザーは検索結果で目的=情報課題の解決を果たしてしまうように感じられる。すると、ユーザーには企業のオウンドメディアを訪問する理由がなくなる可能性がある。

そこで企業に求められるのは、“Googleが検索結果では提供しきれない、ユーザー体験上価値のある情報”を提供することだ(白石氏)

たとえば、あるコーヒーショップを例にすると、店舗の営業時間や場所の情報は、Googleが検索結果で提供する可能性が高いが、店内の雰囲気やコンセントや無線LANの有無といったファシリティの情報はGoogleが検索結果からはわからない。

ここでもし、「店内の雰囲気を確認したい」「パソコンが使えるか確認したい」というユーザーに対して、この“Google検索結果でわかること以上の情報”を提供できれば、そのユーザーは店舗のことをよく理解し、来訪意欲が高まるはずだ。

検索キーワードの裏側にある潜在的なニーズを理解して、それに応えることで課題を解決するという思想がGoogle検索結果とオウンドメディアの差別化に繋がるのではないか。そうしてユーザーとオウンドメディアとの信頼関係を築くことが重要だ。

情報ニーズの文脈に沿ったオウンドメディアを構築することで、今までカバーしきれていなかったユーザーへとリーチを拡大でき、新規顧客の獲得やコンバージョンへの貢献度が向上することも期待できる(白石氏)

こうしたことを踏まえて白石氏は、「今後のオウンドメディアは情報構造の整理やモバイルフレンドリーへの対応といったユーザビリティの向上とコンテンツの有用性向上は必須である」と提言した。