- データ活用の重要性は認識しているが、具体的なイメージがわかない

- マーケティング施策にどのデータが必要かわからない

こんな悩みを感じるマーケターは多いだろう。デジタルマーケティング施策実行のPDCAを回すためには、社内に蓄積されたデータだけでなく、外部属性データなど膨大なデータ分析が欠かせない。

技術統括 データソリューション本部

シニアコンサルタント

澤本 陽介氏

そこで活用したいのが機械学習をはじめとするAIだ。「Web担当者Forum ミーティング 2016 秋」で登壇したソフトバンク・テクノロジーの澤本氏は、「“データインテグレーション&予測AI”がもたらすデジタルマーケティングの現状と今後」と題して、どんなデータを蓄積し活用すべきか、AIを活用したデータ活用事例について語った。

AIを活用することで、さらに膨大なデータから「顧客を知る」ことが可能になる

パソコン、スマホ、ゲーム機器など、インターネットに接続するデバイスは多様化し、企業と消費者の接点は増えており、その接点を通じて様々な「データ」が生まれている。

スマホ普及率は2013年にガラケーを逆転した。さらに、デバイスの利用形態は「スマホを使いながらテレビを見る」「インターネットを利用する」など、デバイスを併用した「ながら利用」が一般的だ。

こうした消費行動の変化は、購買行動にも影響を及ぼしている。たとえば、10年前はオフラインとオンラインが連携しておらず、データが分断されていた。また、デスクトップPCと携帯電話ではデータが連携していなかった。しかし、現在では次のようになっていると澤本氏は語る。

紙のカタログや雑誌に印刷されたQRコードから、スマホサイトを閲覧して比較検討を行うことや、リアル店舗にいながらスマホでAmazonを開いて購買することは、当たり前になっている

こうしたデジタル化した社会では「データ」が重要なカギを握る。つまり、データを用いて「顧客を知る」ことがマーケティングには欠かせないのだ。この点について、澤本氏によれば、ソフトバンク・テクノロジーでは、顧客データを人工知能に学習させ、顧客分析やペルソナ作成に活用する取り組みを行っているという。

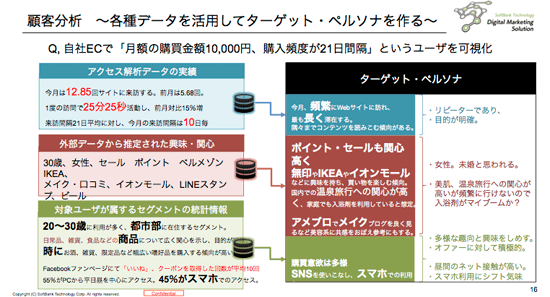

具体的には

- アクセス解析データの実績

- 外部データから推定された興味・関心

- 対象ユーザーが属するセグメントの統計情報

を組み合わせ、ターゲット・ペルソナを作成している。

澤本氏は、自社のECサイトで「月額の購買金額1万円、購入頻度が21日間隔」というターゲットユーザーを可視化した際のプロセスを例にあげ、紹介した。

たとえば、アクセス解析データのうち「来訪回数、滞在時間、来訪間隔を見ることで、リピーターかどうか、来訪目的が明確かどうか」の傾向をつかむことができる。また、外部データからは

- ポイントやセールの関心が高い

- 温泉好き

- アメブロでメイク系の情報をチェック

などのデータから「未婚の女性で温泉・美肌に関心が高い」というユーザー像を推定している。

そして、セグメントの統計情報から「昼間のネット接触が高く、スマホ利用にシフト」と、「オファーに対して積極的な反応を示しそうだ」との仮説を導いているのだ。

デジタル施策のPDCAにも活躍する「予測AI」とは

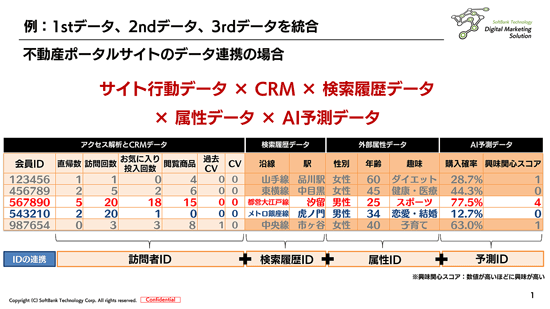

澤本氏によると、こうしたデータ統合、分析にAIを活用することで、施策の精度を高めることが可能だという。では、同社では実際にどのようにデータを統合して消費者を可視化し、施策に活用しているのか。

澤本氏によると、対象とするデータには3種類ある。

- 「アクセス解析、POS、検索キーワード、CRMデータ」などの定量データ

- これらを人工知能に学習させ、消費者の感情を「予測」させたもの

- 広告配信結果データ、外部属性データ、ジオデータ、気象データなど

澤本氏は、次のように述べる。

これらを目的に応じて統合し、必要なデータで足りないものがあれば外部から購入したり、企業間で調達したりすることがある

たとえば、不動産ポータルサイトを例にとると、アクセス解析やCRMデータから「サイトの訪問回数や、お気に入りへの投入回数」などの行動データを、またサイトの検索履歴から「どの路線、エリアに興味を持っているか」という嗜好性に関するデータを、そして、外部のDMPから趣味などの属性データをAIに学習させ、購入確率、興味関心スコアを可視化している。

これらのデータはDMP(Data Management Platform)に蓄積され、パーソナライズやターゲティング施策に活用される。たとえば、「予測AIにより、ユーザが見ていた商品で購入確率が高いと判断されれば、その商品をリアルタイムにレコメンドする」といった施策を実施することにより、KPIの達成をめざしていく。

ECサイトでは「感情予測AI」を用いてカート投入率やアップセル促進を図る事例も

予測AIを活用したマーケティングについてもう少し詳しく見ていこう。野村総研が実施した「消費者1万人アンケート」によれば、「商品情報は不足かそれとも多すぎるか」という質問に対して、

商品やサービスに関する情報が多すぎて困ることがある

と回答したユーザーは約70%にのぼる。

情報に関する需給のミスマッチが起きており、これを解消するためにはマーケティング手法を変えていく必要があるのだ。現在の主流は、「アテンション型のマーケティング」だ。これは、定量データを集め、企業側から注意をひこうとターゲティングする手法のこと。

これに対し、澤本氏が提唱するのが「インテンション型マーケティング」だ。これは消費者の「意思」を受け取り、これを有効活用するマーケティング手法だ。

澤本氏は「消費者の意思を受け取るのは難しい、今はまだ取り組みの段階」

としながらも、AIを活用することで、アテンションとインテンションを組み合わせたハイブリッドのアプローチを取ることが可能だと述べる。そこでカギを握るのが「AIによる感情予測」だ。

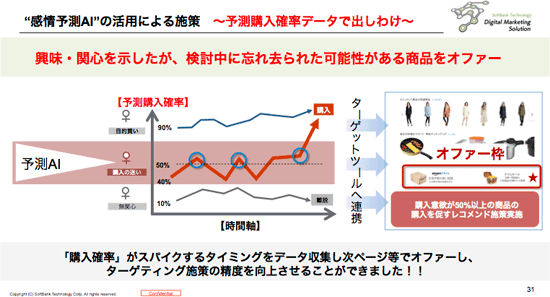

たとえば、PC、スマホ、タブレットサイトにタグを設置し、マウスの動き、スマホのフリック、タップなどの行動データを0.03秒ごとに収集、これらの行動パターンをAIで学習させ「学習・予測データ」を生成する。

これにより、たとえば、サイトに来訪して購入までの時間が短いユーザーは、「目的意識が強い」(購入確率が高い)という感情が予測できる。一方、購入せずに最終的に離脱したユーザーは、「対象外」(購入確率が低い)と予測できる。

施策の対象となるのは、両者の中間にある「購入の迷いのある」(購入確率が時間とともに上下する)ユーザーだ。たとえば、ECサイトでは、「購入に迷いのあるユーザー」にオファーを実施するとポジティブに反応する傾向が非常に高いので、様々な施策アイデアを考えられるようになった。

澤本氏によると、AIによる感情予測データは、

- アクセス解析ツール

- ランディングページ最適化(LPO)

- マーケティングオートメーション(MA)

- レコメンドエンジンによるコンテンツ出し分け

など、さまざまなマーケティングツールと連携することが可能だ。

さらに「購入確率」でターゲットをセグメントすることもできる。これにより、オファーを出すべきユーザーが明確になり、施策の投資対効果を高めることが可能になる。

実際に、某大手通販サイトでは、この感情予測AIを使い「興味、関心を示したものの、検討中に忘れられた可能性のある商品をオファー」するキャンペーン施策を実施した。2か月のキャンペーン期間中に、人工知能が予測した「購入確率が50%以上」のユーザーに対し、トップページや商品ページ、カート一覧ページなどにレコメンド枠を表示、オススメ商品を表示させた。

この結果、キャンペーン期間中に「カートへの商品投入率は約15%向上、アップセルの可能性の高さを示すRPV(Revenue Per Visitor:訪問あたりの収益)は288%向上した」という。

今後はリアルへの「デジタルの貢献度」を可視化したい

今後の取り組みについて、澤本氏は「オムニチャネル」への展望を述べた。たとえば、ECサイトにユーザーが来訪し、「AIで購入確率が高いと予測される商品があったが、何らかの理由で離脱した」場合に、その後、そのユーザーがリアル店舗に来店したときに、果たしてどれだけ購入やアップセルにつながったのかを可視化したいということだ。

こうした「デジタル施策の貢献度」を図る仕組みとして、澤本氏は、Pepperと組み合わせたオムニチャネルのフローを紹介した。たとえば次のようなステップだ。

- PC、スマホ・タブレットサイトなど「デジタル上」で顧客を特定

- AIで感情を予測

- 「購入確率80%」のユーザーにクーポンコードを発行

- ユーザーが、クーポン利用せずに離脱したときに、例えばLINEビジネスコネクトなどでプッシュ通知

- GPSやWi-Fi、ビーコンなどで取得できる位置情報からユーザーが店舗に向かったことを判定し、最寄りの店舗情報をユーザーのスマホにプッシュ通知

店舗に来訪したユーザーは、店頭のPepperにクーポンコードをかざすことで、クーポンとユーザーIDとが紐付く。そして、最終的に購入(クーポン利用)に至れば、購入に対するデジタル施策の売上貢献度が計測可能になるのだ。

今後はモビリティデータ、非接触センサーデータなど、さらに収集、蓄積できるデータが増えていく。澤本氏は次のように語り、セッションを締めくくった。

AIのアルゴリズムも多様化する。今後は機械学習に加え、ディープラーニングや多次元最適、AIのアルゴリズムを競合させ、優秀なものを残す「進化的計算」など様々なアルゴリズムを応用し、分析と施策のさらなる最適化を図っていきたい