Aggregator

Google Analytics 完全解説を読んだ

半分は画面キャプチャーが占めるが、350ページで持ち運びには少しつらい本だ。

第1部 Google Analytics入門

第2部 Google Analyticsでデータを分析する

第3部 Google Analyticsを設定する

第4部 Google Analyticsを活用する

第5部 Google Analyticsを応用する

「はじめに」にある通り、Google Analyticsはオンラインドキュメント以外のリファレンス的な資料がないので、座右において使える書籍を志したということだ。

確かにすぐにアップデートされてしまうGoogle Analyticsのリファレンス本は難しいとは思うが、一応現時点で最新情報が網羅的に書かれていることはうれしい。初中級者には辞書的に使えるのではないかと思う。また第5部で解説のある添付CDROMに収録された便利ツールは、おもしろかった。

ただ個人的には、トラフィック系レポートの風変わりな仕様や、ページ別セッション、など謎の多い仕様を網羅的に正確に解説してくれているものと思っていたので、そういった部分に関しては記述がなかったし、Google Analytics活用本があふれている中で、20ページしかない第4部は今更いらないだろう。

人と人の間をつなぐプラットフォームでは、その間にハッピーが生まれるかどうかが鍵になる。

この数日、UCCのtwitterでの件でいろいろソーシャルメディア界隈がにぎやかですが。

さて、むかし viral marketing というコトバが輸入されたころに、「いいバイラルマーケティング」「わるいバイラルマーケティング」というコトバがありました。

それを思い出すと、アメリカで某薬品メーカーが風邪関係のキーワードをつぶやいた人に”無差別”にクーポン付きつぶやきを送ったのと、今回のとが”同じでない”ということが理解できます。

ようは、ハッピーを生み出すかどうか、ということ。

過去、僕が「バイラルマーケティング」について講演したときの資料が掘り起こしできたので、それを以下に再掲載しておきます。

※Google内キャッシュはココ。

たしか2002年にソフト化経済センターが主催した「バズマーケティングを考える研究会」での内容だったかと。

トライバルメディアハウスの池田氏とあったのはこのあとだったかな?

以下、長いですが、せっかくなので。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

『成功するバイラル・マーケティング/失敗するバイラル・マーケティング』=

㈱博報堂インタラクティブ局 高広伯彦(当時)

ペタろうの上にも 3 年

オフィスで大普及している「ペタろう」というソフトウエア(http://www.peta.gr.jp/)に関し、私たちが行ったバイラル・マーケティングの事例を紹介しましょう。「ペタろう」は PC 対 PC の間でやりとりができる、今でいう AOL メッセンジャーとかヤフーメッセンジャーとかの走りで、98 年にネットワーク対応の付箋紙ソフトとしてリリースされました。これは、メモとして使えるだけでなく、メッセージをやりとりできるのが特徴です。 このペタろうを開発する以前,1997年頃に、「オフィスのネット環境が普及すれば、オフィス内コミュニケーションはどうなるか」を調査したことがありました。結果、電子メールは遠くの人よりも半径10m以内の人とのやりとりのほうが多いことがわかりました。そこで、「その半径 10 m以内の人とのやりとりをもっと簡単にできるツールを考えれば、みんながもっと使うのではないか。それに広告を掛け合わせて、新しい広告のビジネスモデルが構築できるだろう」ということで、「ペタろう」を開発しました。 こうしたオフィス内でのコミュニケーションの担い手は女性たちだろうと考え、「ペタろう」は思い切り女性向けにしたのです。ですから、「ペタろう」はうさぎやパンダ、埴輪など毎月リリースされる色々なキャラクターがあり、しかも表情を変えて相手にメッセージを送ることができるようになってます。 さらに、台紙がチェンジできるなど、「セット・バズ(=話題を仕掛ける)」といわれる様々な仕掛けを行っています。「ペタろうの上にも 3 年」とか、「あ、背後霊だ」とか、どうでもいいことをタスクトレイ上の「ペタろう」が話す機能も仕込みました。今でも、ユーザー数は毎日600人から800人の割合で増えています。当然、人間は使ってくると飽きてきます。しかし周りの環境のなかで使っている人が 1 人でもいれば、「新しい台紙がでた」。つぶやきに関しても「何か変なことをいっている」と話題になります。セット・バズを継続的にやっていくことは、Viralを起こすためにも非常に大事だと考えています。

HAPPY なキモチになれること

もうひとつ重要なことは、「ペタろう」自身がバイラル・マーケティングの素質を持っていることです。「ペタろう」は基本的には自分一人では使えない。メッセンジャーとして使おうと思えば、「何々さんも使ったら」と横の人を勧誘していくのです。過去の経済学では希少性こそ価値が高いといわれましたが、昨今よく耳にするネットワーク経済のなかには、増えれば増えるほど価値が出るものがたくさんあります。これもバイラル・マーケテイングで非常に重要な考え方だと思います。たくさんの人が使うから自分も色々な人とメッセージをやりとりができる。そして自分自身も相手も HAPPY になれる。バイラル・マーケティングを成功させるキモは、「なによりもそれに参加する人がHAPPYなキモチになること」で、このために何をするかを考える必要があります。

アイディアが入ったウイルスを解放せよ

Seth Godin 氏は、バイラル・マーケティングとは、「アイディアが入ったウイルスを解放する」ことだと言います。Viralとはウイルスの形容詞で、情報・モノがウイルス的に広がる様を表現したものです。彼は「モノが溢れかえっている現在、パーミッションを得る商品とは顧客同士のコミュニケーションの輪の中にうまく情報を伝えられるものだ」といい、マスマーケティングを人の領域に勝手に入ってくる土足マーケティングと彼は言い放ちます。まぁ一面的だとは思いますが。

Hotmail がヒットした秘密

Hotmailのヒットは、ネットがバイラル・マーケティングに有効だと認知された初めての事例です。Hotmailのユーザーは最初の2ケ月は10万人でした。3ケ月後には50万人に、さらに18ケ月で1,200万人になりました。しかも、驚くことに彼らはマーケティングコストをほとんど使わなかったのです。今のマスマーケティングを揺るがす素晴らしい出来事でした。それは "To get your FREEemail account go to www.hotmail.com"(Hotmail に行って無料の電子メールを手に入れよう!)。この一文がホットメイルのユーザーからユーザーではない人に送られたメールの一番下に書いてあっただけなのです。無意識に広がっていくものほどバイラル・マーケティングで成功するのです。「ペタろう」もそれを使う人は意識していないけれども、色々な広告情報やツールを広めてくれます。無意識に広めてくれる方法をどうやってつくるのかを考える必要があるのです。 前述した Seth Godin の言葉を言い換えれば、顧客、生活者に受け入れられる商品というのは、消費者コミュニケーションの輪の中でうまく動く。そうした商品・サービスほどバイラル的にうまく広がっていくのです。Hotmail のアカウントを取得するのは、だれかにメッセージを送りたいから、あるいはだれかからメッセージを受け取りたいからです。こうしたコミュニケーション・ツールの場合、バイラル・マーケティングは非常に広がりやすいものです。

コミュニケーションの輪を読み取る

もうひとつ、注目すべきことは、バイラル・マーケティングは日常のコミュニケーションによって広がるのです。例えば、「ペタろう」や Hotmail は知らない人には送りません。実際、最初に知ったきっかけというのは、人と人とのコミュニケーションにあったのです。成功するバイラル・マーケティングは、生活者同士の日々コミュニケーションの中で広がっていきます。これこそ、クチコミなのです。だから、バイラル・マーケティングでは、日々のコミュニケーションの輪、そのネットワーク自体をどういうものかを読み取る作業を行います。 ネットワークには色々な階層があります。例えば、ウインタースポーツの好きな人は、その会話を会社の人とはしません。会話はウインタースポーツをする人々の集まりやメーリングリストの中で行うのです。従来のデモグラフィックのようなマーケティングのやり方は、20代、30 代の男性とか女性とかという考えをするのですが、バイラル・マーケティングでは、1 人の人がどれだけのネットワークの輪を持っているとか、どれだけのライフステージを持っているかということに着目するのです。

生活者の文脈を読み込んでいく

コミュニケーションの輪を拾っていくときは、Context、つまり、生活者の文脈を読み込んでいくというやり方をしなければならないのです。「ペタろう」は、オフィスの nine to five で使われるというところに注目しました。実際、「ペタろう」はオフィスで午前9時から午後5時までしか使われません。ただし、オフィスの nine to five には絶対的なユーザーがいるのです。20 代、30代という見方だけではカテゴライズできないターゲットです。オフィス内のコミュニケーションの輪を発見して、その輪に乗せたのが「ペタろう」でした。 なぜ、ネット時代にバイラル・マーケティングが有効な手段になるのでしょうか。生活者同士のコミュニケーションが10年前の比ではないほど密にかつ多様化しています。特に多様化しているところがポイントです。会社のメールアドレス、家のメールアドレス、携帯のアドレスというように、様々なカタチで色々な人とつながっているコミュニケーションが存在します。だからこそ、その多様化をつかまえなければならないのです。今までのクチコミは faceto face というカタチで、伝わる人の数はすごく限られていました。しかし、電子メールは、伝える人の数を一挙に増やすことができるので、大きな広がりをつくっていくチャンスがあるのです。ここに注目することでリアルのクチコミにもフィードバックできるのではないかと常々思っています。私が注目しているポイントは、インターネットの普及による強力な C 2 C(Consumer to Consumer)で、「Context を発見せよ!」ということです。

シンプルなこと

成功するバイラル・マーケティングの条件のひとつは「シンプル」なことです。100文字も使って説明しなければならない商品は伝わらないのです。Hotmailであれば「無料のメールアドレスが手に入るのだ」と、シンプルにPRしました。自社の商品・サービス、プロモーションを説明するために、20 字以内にぎゅっとまとめることが大切な作業です。映画の評判は非常にシンプルに伝わります。「あの映画、おもしろかったよ」。これだけなのです。映画のストーリーをわざわざ聞いておもしろいかどうか判断する人はいません。

"Wow!!" があるかどうか

次に、コンパクトにまとまった情報に、Seth Godinがいう"Wow!!" があるかどうかです。驚きです。商品・サービス・プロモーションを見たときの「驚き」が「人に勧める」エンジンとなるのです。どのような驚きをユーザーに持ってもらうか。"Wow!!" の設計もバイラル・マーケティングにおける重要な要素です。そして、感動を受けた人たちが、他の人に勧めやすいチャネルをいかにつくってあげるのか。この設計も大事になります。

商品を裏返す、ひっくり返す

3つ目は、自社の商品・サービス・プロモーションにどのような"Wow!!"、人が人に勧めるためのコア・エンジンがあるかを精査する必要があります。送り手側としての立場からしか商品を見てないことがよくあります。私は「自分の商品とかサービスを裏返しにして見てください」といいます。反対側から見ると別の価値が見えることがあります。ポケベルはなぜ女子高校生の間で流行ったのでしょうか。それは、ポケベルの価値が新たに発見されたから広がったのです。通常行っていた数字の語呂合わせの遊びがポケベルに乗ったわけです。自分たちが思い込んでいることがユーザーにとっては価値でない場合が多いのです。裏返す、ひっくり返すという作業をすれば意外と見つかります。

失敗するバイラル・マーケティング

昨年、某飲料メーカーが「お友達キャンペーン」を行いました。それは、新商品の Web サイトで旅行券 100 万円分があたるキャンペーンでした。このサイトには、「友達紹介機能」がついていて、友人にこのサイトを紹介すると当選確率が2倍になるものでした。なぜ、失敗したのか。それは友達を売ったからです。ユーザーに友人を売る行為と思わせるものだけは避けるべきです。インセンティブをつける場合の注意点です。 バイラル・マーケティングは、「人に伝えたいキモチ」をベースにしたマーケティングです。商品・サービス・プロモーションそのものが、人に伝えたいキモチを起こさせるのか。ここが大きなポイントです。自社の商品・サービス・プロモーションの情報を伝える単なる手段や方法論ではなく、コンシューマの立場に立って価値をあげるためのマーケティングなのです。重要なことは、コンシューマに「人に伝えたくなるような Wow!!」を起こさせるか否かなのです。これが感染すると Viral 的に広がっていきます。某飲料メーカーが考えた"Wow!!"は、旅行券100万円のプレゼントで、人に伝えたくなるのは当選確率があがるということでした。これだけを見ると成功しそうに見えます。しかし、"Wow!!"が引き起こす「人に伝えたい」というのは、全てその情報を伝えたい「相手」に対する好意で、HAPPYなキモチからなのです。このキャンペーンがうまくいかなかったのは、「当選確率があがる」という自分の利益のために「伝える」という行為が、相手の不利益になる可能性があったからです。つまり、相手のメールアドレスを売ったことにもなりかねない。相手が不利益=嫌だと思ってしまうとそこで止まってしまうので情報の広がりは発生しません。このように個人の倫理に抵触する場合、バイラル・マーケティングは失敗する可能性が高いのです。

セット・バズがキモ

バイラル・マーケティングの情報は、全て「気まぐれな生活者」によって伝えられます。では、バイラル・マーケティングはコントロールできないのか?。いや、できます。ただし、企業やマーケッターができるのは、最初の瞬間だけです。走ってしまったクチコミはコントロールできません。最初に何を埋め込むかというセット・バズがキモなのです。バイラル・マーケティングは商品をつくる段階から始まっているのです。

ブログ復活に向けて準備中

アクセス解析もせずに、サイトを改善してみよう

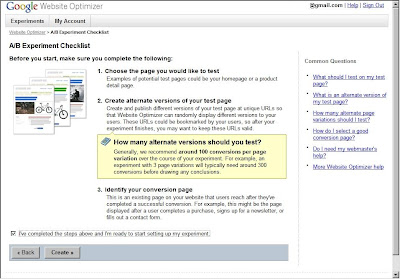

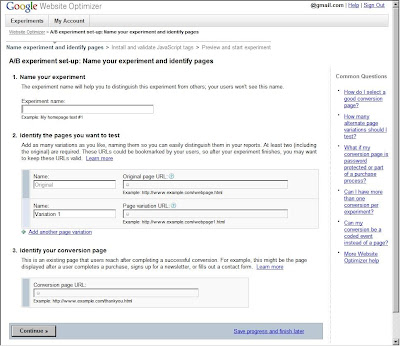

1. GoogleやGoogle Website Optimizerのアカウントを取った後、新規にテストする場合はA/Bテストか多変量テストかを選択する

2. テストするページと、代替案のページと、コンバージョンページを決め。代替案のページを用意する。

3. それぞれのURLを記述する

4. タグの実装の方法を選択する

5. テストページと代替ページ、コンバージョンページに実装する計測タグを発行してもらう

6. 計測タグを実装し、計測を開始する。

6. 計測タグを実装し、計測を開始する。【100日間ネイティブチャレンジ】 レッスン①会社紹介

こちらのエントリーで書いた通り、PR会社のコミュニケーションデザイン玉木社長からのご紹介で、明日から表参道でオープンする英会話学校「バイリンガルFM」の特別無料モニターに参加しています。

バイリンガルFMは、「業界初【全額返金】制度がある英会話」を謳った新しいコンセプトの英会話学校。日常英会話からスタートするのではなく、その人が仕事や趣味で話したいと思っているテーマに特化したマンツーマンレッスンをしてくれます。

先々週の体験レッスンをうけ、先週2月5日(金)から100日間のチャレンジが始まりました。まず第一回目は、トライバルメディアハウスの会社説明にチャレンジしてみました。シーンとしては、ad:techのようなカンファレンスの懇親会で外国人の方と会話が始まったときを想定しています。

先生と話ながらその場で一緒に作成したスキット(と言われる文章)はこちら。

A) Hi, I'm Michael. Nice to meet you.

チワッス、僕はマイケル。

B) I'm Noryuki. Good to meet you

too.

僕はノリユキって言うんだ。ウィッス。

A) So what line of business do you work in?

ノリユキはどんな仕事をしてるんですか?

B) I manage a

company that specializes in Social Media Marketing.

ボクはソーシャルメディアマーケティングの会社を経営してるんだ。

A) And what exactly

does that involve?

どんなことやってる会社なのか教えてよ。

B) Well, basically my company is a marketing agency

that advises other companies and helps them plan and build better marketing

strategies adapted to the changing environment. From how to create a marketing

buzz to how to build a strong advocacy marketing strategy.

環境が大きく変わってきている中で、企業のマーケティング戦略の企画策定を支援する会社です。バズをつくったり、アドボカシーマーケティング戦略を策定したりします。

A) Ok, it sounds

very interesting. What would you say is one of the main differences between the

two.

おもしろそうな会社だね。バズとアドボカシーの違いって何なんだい?

B) Well, whereas a marketing buzz can be built over a couple months,

an advocacy marketing strategy usually takes at least a year to implement.

バズは2~3ヶ月でつくるもので、アドボカシーマーケティングは最低1年くらい取り組むものですね。

A) I see. And I suppose both are equally important in order for a

company to build consumer loyalty.

なるほど。消費者のロイヤリティを築くためには、両方とも大事ってことだね。

B) Right. The marketing buzz allows

the company to catch the consumer's attention and advocacy marketing is geared

toward building long-term relationship with the consumer.

そうですね。バズは消費者のアテンションを獲得するもので、アドボカシーマーケティングは消費者との中長期的な関係性を築くものです。

多少、日本語と英語で文脈は異なると思いますが、だいたいこんな感じです。自分の会社が何をやっているのか、ソーシャルメディアマーケティングって? バズって? アドボカシーって? 2つの違いは何? 何もかもが英語でしゃべれない。情けない。

上記のやり取りは、デモレッスンでやってもらったもの。先週金曜日の第一回目レッスンでは、この復習から始まります。もちろん紙を見ないで、先生と会話をし、どこまでちゃんとスムーズに話せるかチェックされます。しかも、動画撮影付き。そして、恐ろしいことに(笑)、その動画は下記の通りYouTubeにアップされます。

さぁ!いかにボクの英語力がピヨピヨか、恥ずかしいってもんじゃありませんが、全世界に公開しようじゃありませんか!(YouTubeのサムネイルがアホ顔でより一層恥ずかしい・・・)

念のため言っておきますが、バイリンガルFMに通うと、全員の動画がYouTubeに公開されるわけではありません。その方がやる気になるから、「公開してもいいよ」という承認がある人のみ公開されるそうです。ボクは特別無料モニターなので選択権はありません(笑)

これから毎週勉強したことと、そのときのYouTube映像を公開していきます。さて、ボクは100日間でどこまで英語が話せるようになれるのか(もちろん、実際の英会話はこのシナリオ通りには進みませんので、これらのやり取りをベースにして、徐々に会話の幅や柔軟性を強化していくことになるそうな)。

ということで、今後とも生ぬるくお楽しみください。

味の素 「The たまごかけご飯」

WRANGLER 「BLUE BELL SPRING/SUMMER 2010」

ディーエムジーワールドメディア、日本法人設立へ

UCCから学ぶこと

先週金曜日の朝からtwitter上を大いににぎわせたUCCの一連の事件ですが、これについてマイクロソフトのクマムラゴウスケ氏が非常に良いエントリーを上げています。

かくいうボクも、クマムラさんが言う「犯人探し」側になっちゃってたわけですが、クマムラさんのブログ(life is so...)を読んで反省した次第です、ハイ。

ブログは2部構成です。

●UCC に学ぶコト – bot じゃなくて、人間だったら…?

いや、さすがです。こういう視点って、SMMに精通した「中の人」特有のものかもしれません(特に第一話)。はてブの付き具合を見ると第2話の方が人気ですが、ボクは第1話「中の人のリテラシー向上の重要性」にググッと来ましたね。

これからの広告主は、連日のようにかかってくる営業電話や、エージェンシーやSMM事業者から上がってくる「提案内容」のGo or No Goを「判断」しなければならない。そして、担当者が「判断」した施策を、今度はその上長が「決断」しなきゃならない。

正直、現時点で自社の解決すべき課題に対して上がってくるソーシャルメディアマーケティング関連の提案に、担当者がどこまで正確に判断することができるだろうか。そして、上長は正しく「決断」することができるだろうか。

「流行っているから」、「従来の広告ではもうダメ、これからはソーシャルメディアマーケティングです」、「いま始めないと乗り遅れる」、「他社が成功した/失敗した」、「よくわからないから任せる/メンドクサそうだし怖いからやらない」など、これらは判断材料にも決断材料にもなりません。というより、一番やってはならない(でも一番やられている)判断・決断理由です。

ということで、いま書きながら思いついたので、「"中の人" バージョンアップSMM勉強会」を企画します。月に1~2回集まって、現状のマーケティングやマーケティングコミュニケーションで何が起こっているのか、メディアミックスやクロスメディア、コミュニケーションデザインの本質、マス広告・Web広告、PRと戦略PR、ソーシャルとソーシャルメディアとソーシャルメディアマーケティング、ソーシャルメディアマーケティングの強みと弱み、戦略類型、効果測定の方法など、10社/10人くらい限定で。期間は半年間から1年間。ゴールは、全領域のマーケティングコミュニケーションを俯瞰できる、ソーシャルメディアアーキテクト(SMM責任者)の育成。

こちらもまだまだ勉強不足ですが、共に学ぶの精神で、とにかく始めてしまいましょう。詳細はまたブログとtwitterで告知させて頂きます。同じ事件が繰り返されないように、これはもうやらないとダメだっ!

<2月7日(日)20時追記>

最後に書いた勉強会は、UCCの件に便乗した営業目的なものではありません。実施するとしても春以降を予定していますので、そのときにまた告知させて頂きます。また、勉強会というよりも、一部の方からご指摘頂いたように、私もまだまだ勉強中の身ですから、私もトライバルメディアハウスも皆さんから勉強させて頂きたい、共に学び合いたいという趣旨のものです。UST中継をするなど、できる限り多くの皆さんとシェアができるような方法も考えます。考えが浅く、誤解を与えてしまった皆さま、大変申し訳ありませんでした。

「ソーシャルメディアマーケティング」読了

話題の本、読了しました。

●オガワカズヒロ著「ソーシャルメディアマーケティング」SoftBankCreative

目次はこんな感じです(アマゾンより)

はじめに

序章 顧客と直接対話を実現するソーシャルメディアマーケティング

第一章 新しい戦場――ソーシャルメディアを理解する

第二章 ソーシャルメディアマーケティングの戦略と戦術

第三章 防衛戦――市場リーダーの場合

第四章 直接対決戦――二番手三番手企業の場合

第五章 ゲリラ戦――中小企業の場合

第六章 革命戦――新規事業の場合

第七章 ソーシャルメディアマーケティングのROI

第八章 次世代のソーシャルメディアマーケティング

補章 ソーシャルメディアマーケティング実践プランニング

おわりに

一冊を通じて、「マーケティングは戦争である」という論調で、ソーシャルメディアマーケティングも「いかに企業間戦争に勝利するか」という流れでまとめられています。テクノロジー側に寄った話かと思いきや、孫子の兵法やランチェスター戦略の視点から、企業規模(経営資源の量)や市場ポジション(シェアの順位)別のソーシャルメディアマーケティング戦略の類型がまとめられています。

それが、防衛戦、直接対決戦、ゲリラ戦、革命戦というもの。著者には一度もお会いしたことはありませんが、この視点は面白いですね。

<思ったこと>

●マーケティングは戦争。これには同意。マーケティングは競争の学問だから、自社がどこまで頑張ったかというのはある種において関係がない。高度成熟社会においては競争に勝たなければ意味がないので。ただし、戦争とマーケティングの違いは、戦争が「国対国」もしくは「連合対連合」の戦いであるのに対して、マーケティングは「企業対企業」が直接戦うわけじゃないところに注意しなきゃならない。つまり、消費者不在になっちゃダメってことです。もちろん著者はあえて話をわかりやすく展開するために「戦争」という概念をモチーフにして話を展開しているに過ぎないとは思うんだけど、読者が「そうか!戦争か!」と偏って理解しないで欲しいなぁ・・・とちょっと心配になった。

●戦争についてもうひとつ。「ソーシャルメディアマーケティングは企業間競争に勝利する戦争だ」という論調と、ソーシャルメディアマーケティングの本質である「消費者との中長期的なキズナづくり」というSMMの一つのゴールの間には、コンテクストギャップがあるように思えてしまう。マーケティングは確かに戦争だけど、これからのソーシャルメディアマーケティングを語る場合、「戦争」という表現を使うと「力ずく、戦略的にキズナを奪取する」というパワーと知略による「キズナの奪取」というイメージで話が進められてしまう懸念がある。キズナづくりは心と心を紡ぐ血の通った活動だから、そこでも「戦争」という言葉はあまり合わない(著者の真意が誤解されちゃうともったいない)気がした。

●企業規模(経営資源)や市場ポジションによる戦略類型について。これは、通常のマーケティングやマーケティングコミュニケーション戦略の中では当然考えるべきことだから賛成。50億には50億のコミュニケーションプランがあるし、10億には10億、1億には1億のプランがある。1億しか予算(著者の言葉で言えば軍事予算や武器)しかないのに、50億のプランをやっても成功するはずはない。ただし、ソーシャルメディアマーケティングというのは、マスを使ったパワーマーケティングではない。50億かけてソーシャルメディアマーケティングを実施するということはないだろう。ソーシャルメディアマーケティングは、通常のマーケティング活動の全てに関連してくる活動だから、果たしてソーシャルメディアマーケティングだけの競争戦略類型がピタリとハマルのかについては、正直、やや疑問が残る。企業規模や市場ポジション別、というよりも、解決すべき課題や目的別の類型の方がはまりやすいのかなぁ・・・とも感じた。

●twitter活用について。著者は、早くから企業のtwitter活用を支援して来た方々なので、後半はtwitterの具体的活用法を指南している。でも、それはまだちょっと早いとも感じた。この本は、大企業から中堅企業、中小企業から商店街の商店主までいろいろな人が読むだろうけど、それぞれのリテラシーを考えると、「twitterで集客できる、twitterで商品が売れる」とも読み取る人も多いんじゃないかと思った。今回、先週金曜日に旗の台飲み会をやって、早速旗の台の小さな飲食店からフォローされて、「おっ、旗の台の料理屋もtwitter頑張ってる!」というお店も実在したけど、それで本書の補章にもあった「実践プランニング」がどれだけハマるのかについてはそう簡単でもないと思う。twitter活用の論調は、ただでさえその効果への期待が過大評価されてしまうきらいがあるので、もうちょっと抑えても良かったかも、とは思った(まあ著者もビジネスだからそこは飲み込めますけどね)

●テクノロジーへの考察について。ここは著者とのスタンスの違いによるものだけど、ボクはソーシャルメディアマーケティングはテクノロジー論よりもむしろアナログ(人の心や感情、人と人がつながっていく、つながって行きたいと思う心理や本質)に軸足を置いているので、少しテクノロジー先行な気はした。補章の実践プランニングでもあったけど、小さなレストランがtwitterやmixiを活用して情報を発信し、ランチやディナー時間の少し前にTwipicやUstreamでピザの釜や焼き上がりを配信して果たしてどのくらいの人が見てくれるのか?というところにはやや疑問が残った次第。

読了の感想は以上です。

誤解して欲しくないのは、ボクはこの本を批判するつもりはありません。それは、本一冊を書くということがどれだけ大変かを(むかし若気の至りで一冊本を書いたことがあるので)わかっているつもりですし、このスピードでソーシャルメディアマーケティングの本をまとめ、出版したというスピードには同業者として敬意を表するからです。

また、マーケティングやソーシャルメディアマーケティングは捉え方やプレーヤーが多様なので、そりゃ論調や考え方も違ってしかり、というところもあります。いろんな考え方があって、その手法や概念は実践の中で昇華されていくものだと思います。マーケティングは思想や哲学じゃありませんから、実践して成果を出してナンボです(もちろん、その実践や成果には思想や哲学が必要なんですが)。そういった意味では、非常に示唆に富む内容だと思ったし、こういった本をキッカケに共に業界を育てていく感じになれたら良いとも思います。ただし、読み手にそれなりのリテラシーを持った方に読んで欲しいなぁ・・・というのがボク個人の感想(じゃないと結構あっちこっちに引っ張られちゃいそうなので)。

あと、この本やソーシャルメディアマーケティングは、やっぱりある程度まとまった「議論」が必要なのかな、というのも読了した後の感想。いまはtwitterというすばらしいツールがあるわけですが、本格的な議論をするためには、やっぱり140文字というのはキツイ気がします。僕はこう思う、私はこう思う、という骨太なやり取りには、140文字の掛け合いやハッシュタグの流れを追っていくだけでは結構キツイのかなぁという感想(それがいまのソーシャルだ、という考え方も十分ありますが)。

せっかく良い議論ができる先陣をきってくれた題材があるのであれば、やっぱりその議論をさらに熱く昇華されるプラットフォームがあるとよりよいソーシャルによる化学反応が起きる気がしました。これはいつか自分が著者側の立場になることがあったらチャレンジしてみたいと思いました。

<最後に>

ソーシャルメディアマーケティングだけで全ては解決しない。ソーシャルメディアマーケティングは、通常のマスマーケティングコミュニケーションと組み合わせて実施しないとダメよ、その組み合わせ方が変わってきたのよ、という主張はすごく同感です。

でも、いかんせん「ソーシャルメディアマーケティング」に焦点を当てた本だから、ソーシャルメディアの特性や、ソーシャルメディアマーケティングの進め方に話の中心が行ってしまう。一冊の本でそこまで全部網羅するのってやっぱりすごくムズカシイなぁ・・・という思いをより一層強く持ちました。

ただ、これはソーシャル、ソーシャルメディア、ソーシャルメディアマーケティングに対しての認識や理解が、広告・広報・販促・IR・営業、代理店全てに属する方々の中で依然バラバラだから、いまはまだ仕方ないのかな、とも思います。

あと1~2年くらい経って、ソーシャル、ソーシャルメディア、ソーシャルメディアマーケティングに対する認識や理解がある程度均一化された時点で、もっとコミュニケーション戦略全体を俯瞰して、それぞれの特性価値を最大化させるような骨太本が出てくることも期待したい(当然、自分がその中の一部を書けることを今から狙っていきますw)

ということで、まだの方、とにかく一度本書をしっかり読んで、その感想を「好きだ」「嫌いだ」「いいね!」「なんだアレ」という感想だけじゃなく、「オレはこう思う」「私はこう思う」という議論をスタートさせましょう。それが本を書いてくれた著者への敬意ですし、ソーシャルメディアマーケティングうんぬんの前にソーシャル化の本質かと思います。

<追記>

3月1日に、スケダチのタカヒロさんと、オガワカズヒロさんの対談が催されるようです。こちらも注目ですね。

マスメディアの信頼性

DAC、トータルイマージョンと業務提携

バナー広告の先へ

UCC、ツイッターでのスパム行為を謝罪

ソースコードにアスキーアート広告

------------------------------

Twitter - Dante's Inferno Team

http://twitter.com/danteteam/status/8603434787

------------------------------

その指令にしがたってディグでソースを確認してみると、アスキーアートが出現。アスキーアートの下部2行には、ウェブサイトのアドレス(www.hellisnigh.com)とパスワードが隠されている。ディグ以外にも複数のウェブサイトのソースにアスキーアートが仕込まれており、6個のパスワードを収集すると壁紙や音楽をダウンロードできる。

------------------------------

Password 1: excommunicate (found on Digg)

Password 2: scythe (found on Dailymotion/US)

Password 3: grafter (found on GameSpot and Kotaku)

Password 4: styx (found on IGN and 1UP)

Password 5: unbaptized (found on GamesRadar)

Password 6: alighieri (found on WWE)

------------------------------

CSS Nite in TOYAMA, Vol.1が終了しました。

東急ハンズ「Sweet Tweet」

プリロール広告から16%が離脱

------------------------------

Quantifying Viewers Lost During Pre-Roll Ads

http://www.tubemogul.com/research/report/22

------------------------------