①企業の姿勢が問われる個人情報扱い

~経営マターとしてのデータ取り扱いポリシーとファーストパーティデータの同意取り直し~

前回のエントリーで書いたように、今年1月1日からCCPAの施行される。CCPA(カルフォルニア州消費者プライバシー法)は、Cookieや位置情報に代表される「許可なき追跡」に対して消費者に主に5つの権利を与えている。まず、消費者はデータを取得している事業者に「わたし」のどんな情報を持っていて、どこから集めたのかを聞ける権利を有する。そして、それを過去12か月分どんなデータかを知る権利がある。また、それらを確認したら「消去しておいてくれ」と命令できる権利がある。同時に「わたしのデータを他社に売ってはいけない」と命令できる。ついでにデータ消去を命令したからといって事業者が「わたし」へのサービスの質を低下させてはならない。

その上で、オプトイン(同意)のプロセスに関しても従来よりはるかに誠実な対応を求めている。

この潮流は確実に日本にも来る。企業でデータに関わるすべての人に関わる重大な事態となるだろう。構築してきたDMPがほぼ使えないという状況も考えられる。

また1stパーティデータを再構築、つまり同意の取り直しを行う必要もでてくるだろう。この際、保有している1stパーティデータがそもそも持っていても大丈夫なのか、保持していることが逆にリスクになるダークデータではないのか検証すべきだろう。その意味でも2020年はCMP(コンセント・マネージメント・プラットフォーム)が注目されるようになるだろう。

企業のデータマネージメントにおける大きな変化は、広告業界にも(特にデジタル領域において)大きな影響を与えることとなる。サイト内ではクッキー取得を同意するかしないか問わなければならなくなると、クッキーを取得できないブラウザのPVカウントにも影響する。当然、リタゲや位置情報による広告配信は大打撃を受けることになるだろう。

リスティングの費用対効果の頭打ちによって大きく市場を拡大したリタゲ広告ではあるが、今度はそれに代わって「指名検索」を得るためのコミュニケーション施策が幅広く追及されるだろう。

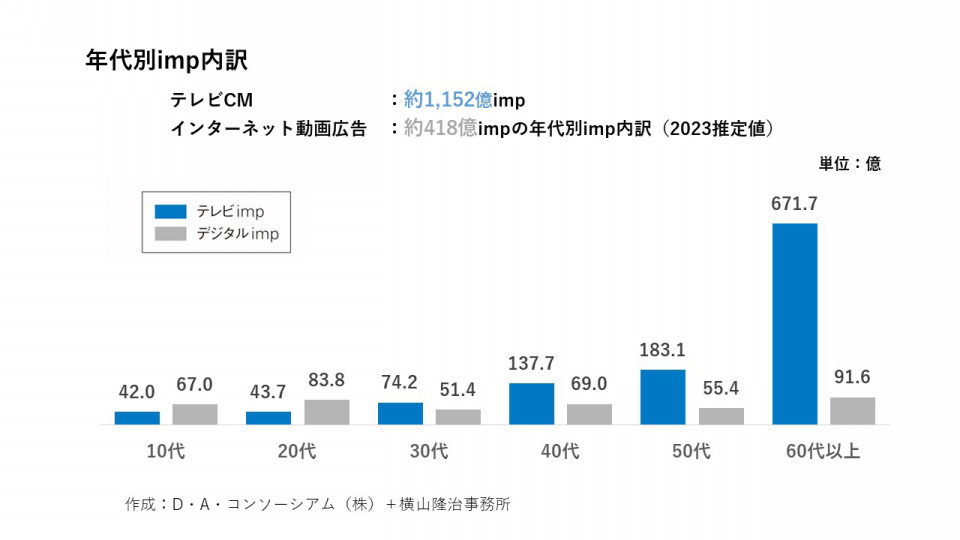

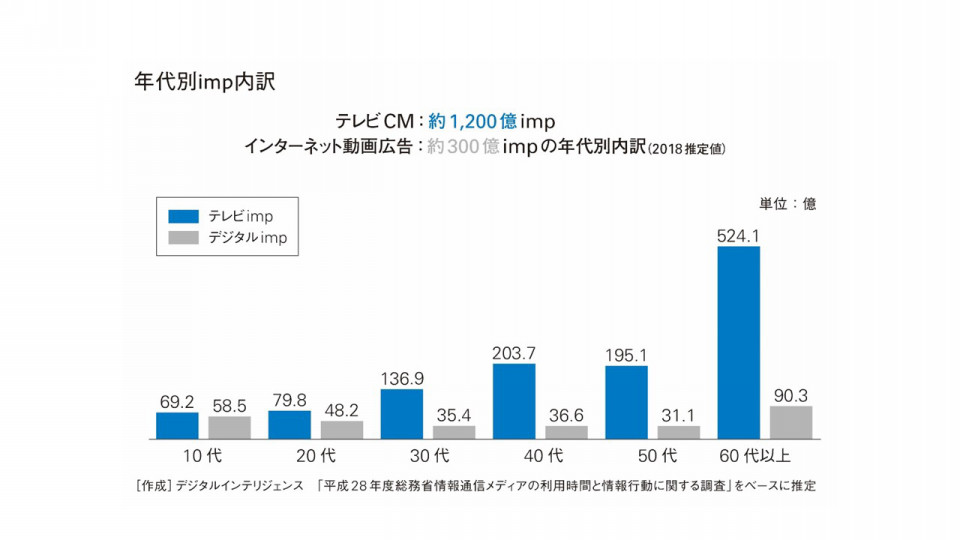

②テレビ広告の反転増加

~オンライン&データによる枠選定で蘇るテレビCM少量投下需要とデジタル連動~

リタゲに限らず、ターゲティング手法全般にプライバシー法の影響がおきる。そうなると、「指名検索」を促す広告をしてテレビCMが改めて注目されるだろう。ただそこには従来の番組やスポットのような買い付け手法ではなく、1本1本買い付けるASSのような買い付け手法に行くことになる可能性が高い。

ベムは従来から「テレビで認知させてネットで刈り取る」というよりは、「デジタルで素地をつくってテレビで刈り取れ」と主張している。テレビはやはりスラッガーなので、1番バッターを打たせるより、デジタルで1~3番を出塁させておいてテレビにホームランを打たせて4点とるほうが良い。

また、ASSのような買い付け方はデータを基にターゲット含有や視聴質を吟味して1本1本を選定する。これは従来のスポット広告の空爆型投下というより、デジタルとの連動を最初から織り込んだ「ミドルファネル施策」としてのテレビ広告というポジションが確立できる。

当然デジタルの知見とミドルファネル用のクリエイティブを開発できるエージェンシーにチャンスがあり、この領域を制するエージェンシーが2020年代に大きな成長をすることだろう。

③テレビとデジタルの境目の消失

現状、日本ではネットフリックスを見るデバイスは大型テレビ受像機が37%程度、スマホ、タブレットが60%近くとなっているが、アメリカではこれが大型テレビディスプレイが7割近い。オリンピックも契機をなって、4K・8K普及と同時にテレビの結線率も大きく伸長するはずで、オンラインでテレビ番組や映画を見る機会はリビングの大型ディスプレイが主流になるだろう。いわゆるリーンバック型の視聴態度の比率が高まる。またオンラインでのリニア配信を大型テレビ画面で視聴する機会が増加することになる。

オンラインでもリニア放送型の視聴され、そこに挿入型CMチャンスも増える。そうなると、テレビCMとデジタルCMの境目は放送かオンラインかではあるものの、同じCM枠に放送と結線テレビにはアドレッサブルCMと差し分けられるようになるので、これらをテレビ広告かデジタル広告かを区分することはナンセンスかもしれない。

まあ、ずいぶん前からテレビ受像機もデジタルデバイスではある。

さて、リビングでは大型テレビディスプレイが結線され、放送でも配信でも視聴され、個室ではテレビではなくスマホやタブレットでテレビ放送の同時配信やオンデマンド配信を個々に視聴される。こうした形態が定着するだろう。そうなるとリビングで家族で視聴されるコンテンツやCMには、個別視聴とは別の価値が出てくる。

リビングで複数の家族の構成員で視聴する「コ・ビューイング」は、テレビの個人単独視聴より、画面への注視率が高くなる。2人よりも3人の方がより注視率は高い。つまりより大勢で視聴すればするほど画面へよりコミットするので、こうした視聴形態に価値があるということだ。昔の「お茶の間」視聴はまさに画面にみんな見入っていた訳で、現代にこうした状況を再現できるか番組の質にかかっている。

ベムが持っているデータでも番組によってこのコ・ビューイング率に大きな違いがある。世帯視聴率はさほどではないが個人全体視聴率が高い番組はいい番組(いい視聴質の番組)となる。

「個の時代」への対応は限界点を迎える。十人十色は一人十色にも百色にもなり、ただ人を特定するだけではモードになる(触発する)タイミングに合わせることも難しくなった。家族なり、誰かと一緒に見るオケージョンにフォーカスした方がよさそうだ。

また、ベムの会社(デジタルインテリジェンス)での調査データでは、高齢層はCM接触頻度(フリークエンシー)が高くても認知率が上がらず、若年層では少ないフリークエンシーでも一定以上の認知が取れている。これはもうフリークエンシーの理論は崩壊しており、ターゲットリーチのコントロールとクリエイティブのパフォーマンスを上げることがより求められるだろう。従来なかった視聴データが、到達実態や視聴実態を詳らかにする。データによる効果検証(クリエイティブを含む)と改善は2020年代大きく進むだろう。

④日本版DNVBの台頭 NPO的小さなブランド支援と深いデータ

Digitally Native Vertical Brand については、

https://gyoukai-test.amebaownd.com/posts/18704537と、

https://gyoukai-test.amebaownd.com/posts/18704538 を読んで欲しい。ウォルマートが数年前から矢継ぎ早に買収してきたり、ジレットのシェアは奪い、ユニリーバが買収したり、P&GもDNVB買収に積極的になっていた。

このマーケティングモデルに関してベムは、これの日本型はどういうものになるのかと考えてきたが、①で書いた潮流によって、やはりプラットフォーマーの強さが改めて確認されることで、巨大プラットフォーマーとは全く違う消費者との繋がりをつくることが試行される中で、日本版DNVBが登場して来るかもしれない。

そして、そこには日本的な事情が大いに影響するものになるだろう。

日本の人口動態は極めて急激な人口減少に見舞われている。2019年の出生数が89万という現実は驚愕せざるを得ない。270万人いた団塊の世代の3分の1以下である。

こうした現象は少子高齢化での年金問題もさることながら、日本にある「いいものづくり」や「いいサービス」の継承者がいないことで消えていってしまっていることに改めて気づく。ベムは新しい価値の提案とともに、改めて「無くなりそうないいものやいいサービス」の生き残りをデジタル空間で支援するモデルの確立が待たれるところだと思う。

クラウドファウンディングや本来のふるさと納税の思想は、日本版VBの支援することにブランドとの濃い繋がりを持つことに価値を感じる消費者によって、プラットフォーマーにはない関係づくりを目指すだろう。

まずは消費者が「価値」を感じるブランドとの関わりがあることで、濃い個人データがトレードオフしてもらえる。そこには消費者がブランドから受ける「価値」だけではなく、消費者がブランドに与える「支援」が消費者にとっての「価値」となるモデルがどんどん現れると思う。

DNVBに関しては米国IABが特集レポートをつくったくらいで、広告を核としたマーケティング産業に携わる者にとっても、無関心ではいられない注目のマーケティングモデルである。

つまり、CCPAの影響によるターゲット広告などの減衰に代わる施策は、広告ではなく、新しいこうしたマーケティングモデル支援であったり、自社ビジネスとしてのブランド構築であったりするだろう。

誠実なデータ取得同意は突き詰めると、消費者からの積極的なデータトレードオフにある。

データをどう取得するかから思考するのではなく、どんな価値のあるカスターエクスペリエンスを創造するかから考える者が、2020年代のデータを制するだろう。

⑤DX推進が進む企業、落ちこぼれる企業

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の核となるのは「教育」である。

デジタルかつビジネスクリエイティブ発想ができる「カルチャー」と「スキル」を獲得することである。そのためには、まずはビジネスのプロセスにおけるデジタル化とは何かを発想し合い、試行するマインドセットを植え付けることだ。CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)の役割はこうした「教育」と「スキル開発」である。

CDOというのはCOO、CFOクラスの強い権限が必要である。場合によってはCEOが兼任するか(CEOにデジタル知見が十分にあれば)、強い権限をCDOに与えなければならない。デジタル化は企業のバリューチェーンのすべてで行なわれなければならない。部門横断で推進するからには、各部門より強い権限が要る。

そして、そのためにもまずはCEOのデジタル化への認識が最も重要である。昨年11月に「マーケティングのデジタル化5つの本質」という本を上梓した。是非経営層に読んで欲しい。

DX推進に関しては、成功する企業には下記の3つのタイプが出てくるだろう。

・個人情報ではないデータで成功する企業、

・「紙芝居モデル」で成功する企業、

・泥臭いアナログ施策(のプロセスをデジタル化して)で勝機を得る企業

*紙芝居モデルとは、紙芝居そのものは無償だが、駄菓子や水飴で商売するようにメディア利用やコンテンツで関係を築き、別のビジネスで回収するモデル

⑥デジタルメディアでの「動機づけ」のコミュニケーション機会拡大

ネット世界では関心が顕在化することで、情報接触の機会が格段に増える。しかしながら欲しい情報が明確でない、または漠然と情報空間を散策している場合は、いわゆる「動機づけ」してくれることは稀かもしれない。

書店を覗くのが好きだという人は、意識していない関心事に出会うことを求めているのだろう。

従来のリコメンドは基本協調フィルタリングで、関心事を示すことで「他の人はこれも観てますよ」というリコメンドでしかないので、「無意識の関心事」に出会うことはままならない。これまでネット空間はリアル空間のメタファーにことごとく失敗している(セカンドライフしかりである)。

リアル空間に模すことの最大の利点は書店のような「意識していない関心事との出会い」だろう。

予期しない出会い、あるいはテーマを動機づけるという、その昔特に雑誌が果たしてきた役割を、デジタル環境が果たすことができる時代になるかもしれない。

手段としてのAIやVRに注目するというより、「動機づけ」のコンテンツに対するマーケティング的「価値」に注目されるだろう。

⑦電博CA 三大広告会社体制確立とマーケティング支援サービスの構造変化

2019年はネット広告専業代理店の伸長が止まった年として、後に記録されるだろう。

そして2020年はテレビを中心としたマス広告、CPAを追求してきたネット広告という2分化した(発注者もエージェンシーも二つに分かれた)状況が終わり、マスをデジタルが吸収し始める年となるだろう。③に書いたようにテレビとデジタルの融合というか、境目がなくなり、分けて考えることがナンセンスになる。

そもそもテレビもデジタルデバイスだし、新聞、雑誌、チラシ、OOH、ダイレクトメールなどもそのプロセスのデジタル化が進み、デジタル施策との連動は当然のこととなるだろう。

デジタル施策を中核にしてマスやリアル施策を展開するようになり、立体的なコミュニケーションプランニングと実行ができるエージェンシーが主役となる。

こうした中でエージェンシーも、コアスキルの再設定を余儀なくされるのは言うまでもない。

2014年にベムが書いた「広告ビジネス次の10年」には、ネット専業の業界シェアは2020年前後に縮小すると書いた。しかし当時はここまでネット広告におけるプラットフォーマーによる寡占化が進むとまでは考えていなかった。今後もYahoo、Google、FB、LINE、Twitter、Amazonの広告枠が市場のほとんどを占める状況は当面はあまり変わらないだろうが、広告以外のマーケティング施策に大きな市場が形成されるだろう。

エージェンシーはDNVB支援やブランド事業者への資本業務提携などによって、スキルを持つ人財の囲い込みに走るだろう。こうしたことに対応できる経営のスピードと社員のセンスが決め手になるように思う。

基本、電通グループ、博報堂グループ、CAグループの3大エージェンシー体制は2020年代も続くだろうが、新たなブランド開発に事業者としても参入できるスピリットとセンスにおいてサイバーエージェントに勝機が出てくるかもしれない。

エージェンシーはフロント(従来営業と呼んでいる)のスキル改革と、企業のインハウスへの人材供給でどこまで収益性が確保できるかが課題となるだろう。

日本ではまだまだ広告主側にマーケティングスキルやメソッドが乏しい。

ビジネスに成果が出ないとエージェンシー機能も評価されない時代は、事業者側のマーケタースキルとエージェンシー側のプランニング&オペレーションスキルがオーバーラップしていく必要がある。

ブランド側であり、エージェンシーでもあることが新たなマーケティング支援集団になる可能性がある。

さて、「業界人間ベム」は2008年にスタートして丸12年経ちましたが、今回の投稿をもってこのブログを閉じようと思います。長い間、皆さんありがとうございました。

Microsoft Dataverse 顧客データに対するデータ主体の権利 (DSR) 要求への応答 - Power Platform

Microsoft Dataverse 顧客データに対するデータ主体の権利 (DSR) 要求への応答 - Power Platform 「ユーザーデータを共有できなければFacebookとInstagramをヨーロッパから完全撤退させる」という意向をMetaが明らかに

「ユーザーデータを共有できなければFacebookとInstagramをヨーロッパから完全撤退させる」という意向をMetaが明らかに