3回に分けてお届けしてきたこの記事も、今回が最終回となる。後編では、前編と中編で説明したSEOの成熟度を実際に判定するためのスコアカードを紹介する。

成熟度を診断するこの定量的なエクササイズによって、誰もがしかるべきスタート地点に向かうことができる。なぜなら望んだ状態にたどり着くためには、次の2つを理解することが大切だからだ:

- 自分が今いる場所、組織の現在地

- これからどこに行く必要があるのか

記事の後半では、「日本語で今すぐ使える成熟度判定のGoogleスプレッドシート」を紹介し、その使い方とともに成熟度にあわせて組織をどう変えていくかを説明する。

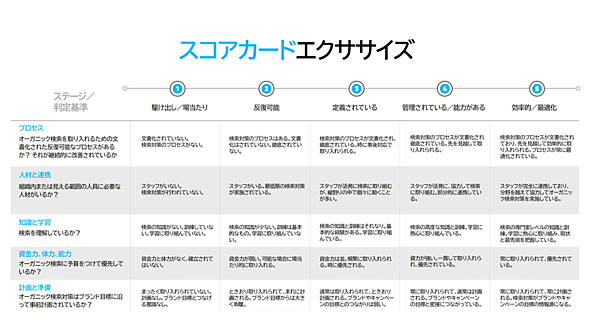

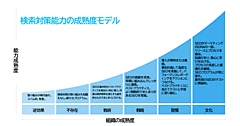

現在地を知るスコアカード

SEO成熟度を上げていくために、その全体像を把握し、いま自分たちがどの位置にいるかを把握するためには、次のスコアカードが役に立つ:

このスコアカードを使うと、次の要素を評価できる:

- 経営陣が検索の価値を支持しているか

- 従業員が割り当てられて関与しているか

- 知識とトレーニング

- プロセスと標準化

- データ主導の問題解決

- 継続的な改善の文化(あるいは文化の欠如)

- 予算 など

このスコアカードによる判定は、ぜひさまざまなステークホルダーと協力して実施してほしい。

外部のSEOコンサルタントが一方的に評価したり、組織内のSEO責任者が1人でチェックするのではなく、組織のさまざまなレベルの複数の関係者に参加してもらい、一緒に作業するのだ。そうすることで、エクササイズの価値は大幅に高まる。

このプロセスで時間をかけてさまざまな立場の人々に話を聞くことで、もっと豊かなエクササイズにできる。

専用スプレッドシートによる成熟度の診断方法

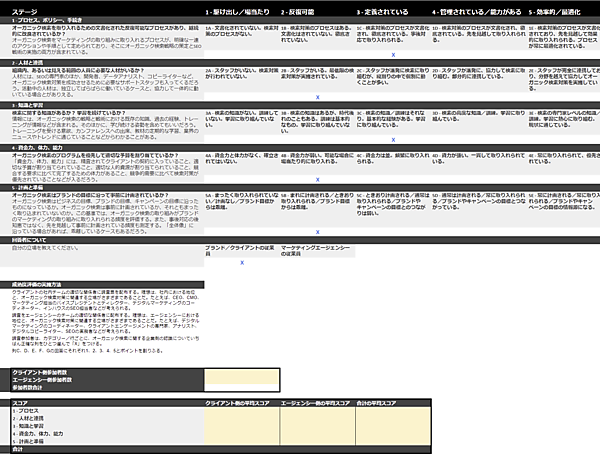

さらに、上記スコアカードのどの位置にあるかを手軽に判断するためのスプレッドシートを用意している:

- オーガニック検索成熟度モデルのスコアシート(Googleスプレッドシート)※Googleスプレッドシートのメニューで[ファイル]>[コピーを作成]を選んで自分のアカウントで編集できる状態にして使う

実際のスプレッドシートはこんな感じだ:

ここからは、このスプレッドシートを使いながら、成熟度を評価していく。

あなたの組織への配布:

チームの適切な関係者にスプレッドシートを配布する。理想は、社内における地位と、オーガニック検索対策に関連する立場がさまざまであることだ。配布対象者としては、たとえば次のような人たちが考えられる:

- CEO

- CMO

- マーケティング担当役員

- ディレクター

- デジタルマーケティングのコーディネーター

- インハウスのSEO担当者

- など

エージェンシー側への配布:

スプレッドシートをエージェンシーのチームの適切な関係者に配布する。理想は、エージェンシーにおける地位と、オーガニック検索対策に関連する立場がさまざまであることだ。配布対象者としては、たとえば次のような人たちが考えられる:

- デジタルマーケティングのコーディネーター

- クライアントエンゲージメントの専門家

- アナリスト

- デジタルコピーライター

- SEOの実務者

- など

各判定基準に基づいて成熟度レベルを判断する:

調査参加者は、カテゴリ行ごとに、オーガニック検索に関する認識をいちばん正確に反映している列を1つ選んで「X」をつける。

たとえば、説明文に基づき、SEOのプロセスと手順がないと思った調査回答者は、「駆け出し/場当たり」の列に「X」をつける。それよりもプロセスが非常に高度で効率的にできていると思った回答者は、「効率的/最適化」の列に「X」をつける(Googleスプレッドシート上ではサンプルとしてE6やD9などのセルに「X」を入れている)。

※Web担編注 Googleスプレッドシートのままで多数が入力すると混乱するかもしれない。個別のスプレッドシートを作る、個別のワークシートを作る、印刷する、PDFにする、回答の集計はGoogleフォームで行うなどの方法で進めてほしい調査票の回収:

スプレッドシートの回答に、左から順に1、2、3、4、5とポイントを割りふる。つまり、次のような配点だ:

- ステージ1(C列):1ポイント

- ステージ2(D列):2ポイント

- ステージ3(E列):3ポイント

- ステージ4(F列):4ポイント

- ステージ5(G列):5ポイント

ポイントを平均して各ステージの最終スコアとする。

たとえば、「1 - プロセス、ポリシー、手続き」に対する社内関係者5人のスコアが3、4、2、3、3の場合、この基準の平均スコアは3になる。つまりこの場合、「1 - プロセス、ポリシー、手続き」の現在の成熟度がステージ3だということだ。

社内とエージェンシーの認識の比較:

調査回答者に、社内側とエージェンシー側のどちらなのかを示すように求めるのもいいだろう。双方のデータの集計を分けて検討することで、ブランドの成熟度曲線における位置づけについて両者が一致しているのかどうかがわかる。

これは議論する際のすばらしい素材になりえる。認識に違いがある理由について話し合うきっかけになるかもしれない。

現在の状態を判断し、何から取り組んでいくかを決める

現在位置がわかったら、ここから何に取り組んでいくのがいいを明らかにしよう。次のような要素をみつける:

- 活かせる強み

- あと少しで強みにできるまずまずの分野

- 改善すべき弱点

- 力を入れる分野

これらを判断し、最終的に一緒にどう取り組んでいくのかを決める。

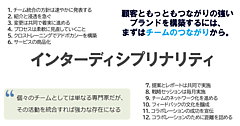

あなたの組織が成熟度のいちばん下からスタートする場合、次を期待するのは非現実的だ:

- 重要な関係者が同じ前提知識と目線でものごとをとらえている

- プロセスは明確に定義されて反復可能になっている

- 効率のよい検索プログラムがある

まずは「知識」や「適切な人材」といった基盤となる問題を一緒に解決しないと、「承認」も「リソース」もなかなか得られない。そうなれば、どんな施策をおすすめするか以前の問題だ。

いくつかの分野で秀でた組織であったとしても、必ずしも成熟度としてしっかりしているとは限らない。たとえば、次のような状況は有り得る:

- 次のカテゴリでは高スコア:

- プロセス、ポリシー、手続き

- 計画と準備

- 資金力、体力、能力

- 次のカテゴリでは低スコア:

- 人材と連携

- 知識と学習

こういう場合には、検索対策を優先して忙しいスケジュールに合わせられるように、教育に注力する必要があるということになるだろう。

すでに多くのカテゴリで高いレベルにある場合はどうだろう。

これまでの例とは異なり、そのまま進めつつ、プロセスを反復して仕上げていけるようにマイナーな改善点の発見をするといいだろう。あるいは、検索対策のより高度な戦略や戦術の提案や、もしかすると、分野を拡大したより強固な連携の確立が必要になるかもしれない。

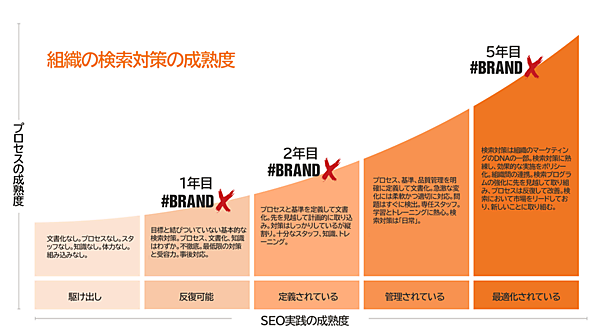

一歩ずつ進める

一夜にして劇的に変わる根本的な変化は、この世界ではめったに起きない。次のくり返しが必要である:

- 微調整

- テスト

- 学び

成熟モデルは徐々に移行するものであり、一歩一歩、進まなければならない。飛び級という選択肢はなく、「crawl、walk、run」(ハイハイから始めて、歩き、それから走る)とも呼ばれるアプローチだ。組織が1年をかけて次のステージに上がれるように取り組みに注力する。成熟度モデルの先に進むにつれて、次のレベルの鍵を開けるのにかかる時間はどんどん長くなるだろう。

ステージ5に到達しても取り組みが終わるわけではない。達人レベルの組織でも、「プロセス」と「能力の洗練」と「最適化」が続く。

検索対策の成熟度にゴールはない

フランス料理に「mise en place」という言葉がある。料理がうまく行くように、始める前に、「材料」「道具」「レシピ」など、すべてを準備しておくことを指す用語だ。

どのようなプロジェクトも成功に導くには、次のような重要な材料がある:

- 承認

- プロセス

- 知識

- スキル

- 受容力

- 計画 など

成熟度曲線が上昇するにつれて、プロジェクトがレールを外れるまで考えることをしなかった組織が、リアルタイムに対応するようになり、やがてどのプロジェクトでも前もって予想して、いざという時のために事前に精査するように変わっていく。

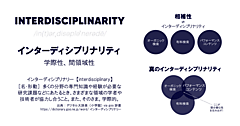

要するに、これらの成熟度曲線を登っていくことで、「SEO」を「せお」と読んでしまうような状態から、SEOが組織のDNAの一部になるまで変われるのだ。

大事なのは、成熟度モデルの議論に定期的に立ち返り、レベル設定と再調整を行うことだ。少なくとも年に1回はやったほうがいい。

このエクササイズを再度することは、いったん立ち止まり、最初のスコア以降、成し遂げてきたことを見つめ直すきっかけになる。また、次の1年のさらなる前進のため、関係者に改めて喝を入れることができる。