未来のマーケティングは“AI”によってどう変わるのか?

「マーケターにとってAIは必要なのか?」をテーマに、プロフェッショナルマーケターの富永氏と、ZOZOグループでAI活用を推進する野口氏が登壇。

2021年11月10日 7:00

さまざまな分野で活用が進んでいるAI(人工知能)。マーケティング分野でもAI活用は進んでいるが「はたしてマーケターにとって本当にAIは必要なのだろうか」「未来のマーケティングにAIはどう活用されるのだろうか」。

「デジタルマーケターズサミット 2021 Summer」に、Preferred Networksの富永朋信氏と、ZOZOグループでAIプロジェクトを推進する野口竜司氏が登壇。未来のマーケティングにおけるAI活用の可能性について、語り合った。

(右)株式会社ZOZO NEXT 取締役 CAIO 野口竜司氏

AI活用レベルが、マーケターの仕事の質を決める時代に

ドミノ・ピザや日本コカ・コーラ、西友などでマーケティング部門の要職を務め、長らくマーケティングの世界で活躍してきた富永氏。2019年、AI開発を手がけるベンチャー企業のPreferred Networksに入社。マーケティング分野からAI分野への転身に驚いた人もいるのではないだろうか。この転身について、富永氏は以下のように振り返る。

人間とは、ある刺激に対して反応する装置と言い換えることができる。どのような刺激を与えれば、購入に至るのか、好きになるのか――マーケティングの核は『人間理解』である。だからこそ、AIで人間理解をできたらおもしろい、と感じ興味を持った(富永氏)

一方、野口氏は、ZOZOテクノロジーズでAI推進を担ってきた人物だ。昨今はZホールディングのAI人材を育成する「Z AIアカデミア」を発起し、幹事を務めている。

そんな2人にとって、「はたしてマーケターにとって本当にAIは必要なのか?」という問いは、どのように映るのか。

まず、口火を切った富永氏は、AIの必要性を力説する。

一般的にマーケティングは、消費者に対して何らかの働きかけをして、認知や態度変容を予測する。インタビューやアンケートなどのデータを基に予測することもできるが、現在は、Web上の行動データやSNSなどのさまざまなデータが存在する。

そうしたデータ分析をかけ合わせて仮説の構築や検証のヒントを獲得し、施策の精度を高めることが、これからのマーケターの要諦になる。膨大な量のデータを高速で計算するAIを、仮説検証・構築に利用しない手はない(富永氏)

野口氏も「絶対にAIは必要」と言い切る。

データポイントが増えたことで、人間が解釈できる範囲をゆうに超えたデータ量を扱うことが増えてきている。それをAIがさばいて人間が解釈可能な状態にし、マーケターが意思決定できる環境が整ってきた。『AIを使いこなすマーケター』と『全く使わないマーケター』では、成果が変わってくる(野口氏)

固定観念に囚われず、AIの本質を捉えて思考実験する

ただし、「データ量が人知を超えた領域でAI活用を進める、と安直に考えるのは、注意が必要だ」と富永氏は言う。

データ量が豊富であったとしても、そのデータは『マーケティングに必要なデータなのか』『もっと重要なデータポイントはないか』ということを一度、考えてみてほしい。すでにデータとして蓄積されているところに、AIを活用しがちだが、そのデータで人間理解、すなわちインサイトが発掘できるのか、という点が最も重要(富永氏)

野口氏も富永氏の指摘に大きく頷く。

マーケターにとってAIは必要であるが、次に必要な視点は『AIをどう使いこなすか』である。既存のデータにAIをかけ合わせる短絡的な発想だけでなく、これまでデータとして取れなかったことを構造的なデータに変換することで、さらなるAI活用を進めるといったことも考えるべきではないか(野口氏)

AIに関する漠然とした理解、「こう使うべき」という固定観念は、ともすれば思考停止に陥る可能性もある。「AIについて概念的に理解し、解像度を上げて、自身の持つデータやビジネスと組み合わせながら、常に思考実験するマインドセットを、ルーティンとして身につけるべきではないか」と富永氏は訴える。

4パターン×2型のAIに分けて、何にどう使うかを考える

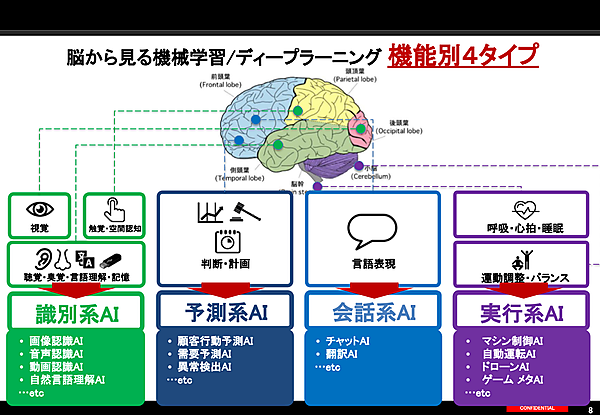

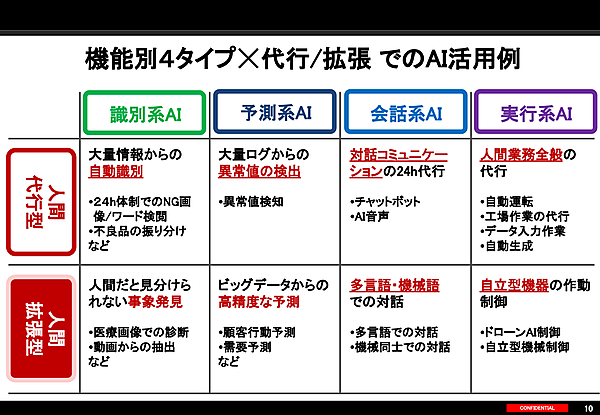

野口氏は、「AIの機能」を次の4つのパターンに分類し解説した。

- 識別系:顧客の動きなど現場で起きていることを視覚・聴覚的に把握

- 予測系:顧客の行動や売り上げなどを予測する

- 会話系:人の音声を認識し、合成音声で受け答えをする

- 実行系:マシーン制御や自動運転。文章を書いたり、絵を描いたりする

さらに、これらの4タイプは、「人間の代行をする“代行型”」と、「人間ができなかったことを補強し、拡張してくれる“拡張型”」の2型に分けられる。この4パターン×代行型・拡張型の使い分けを意識するだけで、AIに対する理解は深まるだろう。

ブラックボックスになりがちなAIについて、この分類は解像度を高めて考えるいい方法。何ができるか、どうやってできるのか、根源的な理解をすれば道具は使えるようになる。AIも同様(富永氏)

AIには、ある手本とデータの差異を識別できる仕組みがある。さらに、手本がなくてもデータを分類し、共通点を抽出できる上、報酬を与えることで効率的にできるようになる。ほぼ人間の脳の働きと似ているが、AIも学習するためのロジックは人が教えないと何もできない。人が介在して教えることで、飛躍的に進化する可能性を秘めているのがAI。

AIの組み合わせによる「敵対的生成ネットワーク」が生み出す価値

富永氏はAIの進化に驚いたこととして、自動飛行する“AI搭載ドローン”の存在を挙げた。ドローンには「操縦するためのシステム」と「結果をシミュレートして制御系に指示を出すシステム」の2つの技術で設計されており、これらを連携することで安定飛行を実現している。

こういった予測は、「敵対的生成ネットワーク」と呼ばれる技術を用いている。偽物を作り出す機能を持つ「Generator(ジェネレート)」と偽物を見破る機能を持つ「Discriminator(ディスクリミネイタ)」の2つのネットワークを競わせることで精度が高まる。

教師データがなくとも2つAIを競わせることで、データの特徴を捉えて新たなデータを生成したり、存在するデータの特徴に沿って変換したりできるのだという。

実世界では気象条件や装置の不具合など、多数の要素が絡んで想定通りに動かない。この「想定外の現象」をデータとしてシミュレーターに取り込み、精度を高めていく。すると現実世界で実験をせずとも、AIの中だけで実験を回せるようになり、加速度的に飛行性能を向上させることができる。

このようなテクノロジーの進化は、マーケティングへの応用も期待されている。たとえば、実社会で消費者がどのように購買行動をするのか、AIのシミュレーションで予測できたとしたら? チラシなどマーケティング施策の効果予測や製品価格のシミュレーションなどができる日が到来するかもしれない。

人間や社会は複合的機能が複雑に重なり合って成立していることを鑑みると、マーケティングにおいてもAIを複数組み合わせることで、精度を高められるのではないか。このドローンの話は、その気づきを与えてくれた(野口氏)

仮想現実でのシミュレーションで、効率的なコンセプトメイクに貢献

もう1つ重要なのが、AIによるシミュレーションを活用することで「実在しないデータを作れる」点だ。データの収集や分析には手間がかかって大変だが、AI学習の深度が高まり、データに基づいた“仮想現実”を構築することで、デジタル空間上で事象を再現できる。いわば“デジタルツイン”と呼ばれる、コンピュータで再現された現実世界そっくりの仮想世界である。それが実現すれば、マーケティングの未来予測も容易になり、AIがもたらすシンギュラリティ※も近くなるだろう。

「そうなると、コンセプトの自動生成もAIで効率的にできるのではないか。コンセプト開発は直感的なものに思われるが、実はテクニカルにも行える」と富永氏。そして「講演テーマから少し離れるが、戻ってくるので我慢して聞いてほしい」と前置きして、次のように話した。

言葉はイメージの集合体といえる。たとえば、“猫”と聞いて、“シャム猫”や“野良猫”が浮かぶ人もいれば、“猫みたいな女の子”という比喩で使われる場合もある。単語には、さまざまな意味やイメージが共有されて紐付いている。イメージの集合が言葉であり、言葉の集合が概念を作り出す。たとえばiPodと携帯電話といったイノベーティブなインターネットデバイスが組み合わさると、“スマホ”という概念になる。

「コンセプト開発」は与件や課題にフィットする概念を探し当てることである。上記の考え方で概念を構造化し、機械学習を活用して、言葉の概念の組み合わせを総当り的に行えれば、コンセプトのネタ作りが自動化できるのではないか。清涼飲料の新しいコンセプトを作る必要があるとしたら、そこに例えば“アフリカ”という言葉を足して、シミュレーションしてみる。“清涼飲料”という言葉に紐づいたイメージと、アフリカのそれを足し算した集合が、他のどんな言葉のイメージ集合に似ているか、といった演算をすることにより、言葉の足し算による概念=コンセプトの候補が一つできるし、“アフリカ”という部分をどんどん入れ替えることにより、別の候補が次々にできる、という次第(富永氏)

とはいえ、コンセプト開発の最終段階で、店名や商品名などに要求されるすべての要件を満たすため言葉選び、すなわち「ネーミング」は現状のAIでも相当難しく、まだまだ人間の領域だ。

まとめるとコンセプトの候補を、“大体”くらいの精度で、数多く示すことはAIでも可能だと考えられる。今、マーケターやクリエイター、プランナーなどが担っている最も大変な部分をAIが代替し、最後のネーミングだけを人間が行う。AIを道具として上手に活用することで、さらなる高みを目指せるかもしれない。これはマーケターにとって、とてもエポックメイキングなことであると思う(富永氏)

超大規模言語モデルが到来! 虚心坦懐でできることを考える

AIによるコンセプトの自動生成を実現するには、あらゆる言語体系が取り込まれたAI技術が必要になる。近年では「超大規模言語モデル」と呼ばれるもので、実装化されつつある。

AIは日々進化しているが、巨大な波が来たと感じている(野口氏)

そう語る野口氏が注目するのは、テスラCEOのイーロン・マスク氏が立ち上げたAI研究組織「OpenAI」が開発したAIモデル「GPT-3」だ。この画期的なAIは、人間が作成した膨大なテキストデータを学習させ、自然な文章作成や要約を可能にしたもの。中学生の現代文の問題レベルならば、的確に解答できるという。

また、他言語通訳や、テキストで指示するだけでプログラムを作成する機能もある。「アボガドの形をしたアームチェア」「Openairと書かれた看板」といったお題を理解して、該当する画像を探し出すこともできるよう設計されている。

このような超大規模言語モデルは英語圏だけでなく、日本でも開発が進んでいる。今年7月、LINEが発表した日本語の言語モデル「HyperCLOVA(ハイパークローバ)」は、近日中にサービス提供予定だ。

マーケターのコンセプト作りにおいて言葉はすごく大事。この半年程度で、言葉についてAIが扱える能力が一気に突き抜け、新しい可能性が生まれつつあることは認識する必要がある(野口氏)

人間は、世界を理解するための“中間的なツール”として言葉を使っている。その意味で、コンピュータが人間に譲歩しているのかもしれない(笑)。コンピュータが高度なセンシング(感知)能力を得て、言葉以外の中間概念、またはそれすらなく世界を把握できるようになったとき、それがシンギュラリティなのかもしれない(富永氏)

この見解に野口氏も同調。人間が解釈できないところで、どんどんコンピュータが賢くなり、最適化が進んでしまう。その結果、「なぜかいいと感じる」「なぜかわからないけど売れる」という、人間が理解できないけれどヒットになる、ある程度ブラックボックス化されたヒット商品が生まれてくると予想した。

人間の無意識下の行動をAIに学習させる「深層学習」に対し、プログラマはその中身自体ではなく、パラメーターをコントロールすることが重要になりつつある。非エンジニアならなおさら、AIの中がわからないまま操作することになるだろう。そうしたとき、旧来どおり「仮説がなければダメ」となるのか、「これはこれでいい」となるのか、常識とされていたことが同時多発的に変化すると想定される。

野口氏は「過去のやり方は一旦忘れ、深層学習における中身の理解や、AIのリテラシーを新たに得て、新しい発想でマーケティングと向き合うべき。ゼロリセットしていい時期だと思う」と語り、富永氏も「そのためには虚心坦懐で臨むのが重要。AIができることを理解して、マーケティングの世界にもシンギュラリティが来ることを前提にしながら、情報をキャッチアップしていこう」と総括し、セッションを締めくくった。