ベンチャー企業と大企業は、対立的な存在としてみなされることが多い。「資金力は乏しいが即断即決のベンチャー」「販売力は圧倒的だが方針転換が不得意な大企業」といった図式は典型的な例だ。ではインターネット全盛のこの時代において、どちらが未来を掴むのか? その問いに「バイモーダル」と答えるのが、株式会社クレディセゾンの小野和俊氏(専務執行役員 CTO兼CIO)である。

20代でベンチャー企業の立ち上げを経験し、現在は大手クレジットカード会社の専務を務める小野氏。昨年には著書『その仕事、全部やめてみよう――1%の本質をつかむ「シンプルな考え方」』(ダイヤモンド社)を上梓。その独自の視座について「デジタルマーケターズサミット 2021 Summer」で解説した。

ベンチャー企業立ち上げと大企業の専務、両方を経験した小野氏が見出した答え

小野氏は1999年にサン・マイクロシステムズに新卒で入社し、エンジニアとして米国シリコンバレー勤務を経験。その際、エンジェル投資家と出会い、自らベンチャー企業「株式会社アプレッソ」を立ち上げた。そこで開発したのがデータ連携ソフト「DataSpider」だ。

2013年には、DataSpiderの販売代理店の1社であったセゾン情報システムズから資本参加も含めた業務提携の提案がなされ、これを受諾。アプレッソの代表と、セゾン情報システムズの常務CTOを兼務することとなった。ベンチャーの道をまっしぐらに進んでいた一方で、大企業にも籍を置く形になったというわけだ。

そして2019年にはアプレッソがセゾン情報システムズに吸収合併。小野氏はグループの関連会社である株式会社クレディセゾンへと移り、専務執行役員CTO兼CIOとして活動している。担当業務は、新規プロダクト開発チームの立ち上げをはじめ、社内全セクションのデジタル化推進など多岐にわたる。クレジットカードの利用実績に応じて現金1万円が抽選で毎月1万人に当たる「セゾンのお月玉」キャンペーンは、小野氏らが率いるチームで開発されたものだ。

小野氏にとって、セゾン情報システムズの出資を受けた2013年は大きな転機だったと振り返る。

歴史ある会社と一緒になってみて、慎重さ、過去のノウハウといった“守るべきもの”の重要性を感じるようになった(小野氏)

現代のITにおける潮流で見れば、スピード重視のベンチャー企業に対し、社内合意を重視して何度も稟議を重ねる大企業のスタイルは“古いもの”ともされることもある。小野氏も当初はそのもどかしさを感じたというが、半年ほど業務を進めてみると、慎重さを重視することのメリットや合理性を実感するに至ったという。

これまで日本社会が蓄積してきた技術やノウハウを悲壮な覚悟のもとリセットするのではなく、あくまで良いものは良いまま残して価値を認める。その上で新しいものを作っていく――「破壊的創造ではなく、協調的創造」こそが、日本企業にとっての最適解ではないかと小野氏は訴える。

2つのモードを切り替える“バイモーダル”

小野氏のこの思いは、セゾン情報システムズの製品にも見られる。同社では、小野氏自らが開発に関与したDataSpiderのほかにもうひとつ、ファイル連携ツール「HULFT(ハルフト)」という製品を扱っている。HULFTは1993年に発売された製品だが、今なお高い導入実績を誇る。

HULFTはとにかくバグが少ないので、『インフラ系のシステムはHULFTに任せておけば大丈夫』という絶対的安心感がウリの製品。そうした製品を提供し続けるには、ベンチャーのアジャイル的発想ではなく、慎重さを美徳とする(ウォーターフォール的)体制の中で作る。つまり、プロジェクトの内容などに応じて使い分けた方がいいと考えるようになった(小野氏)

小野氏がこうした考えに辿り着いた2014年頃、調査会社のガートナーもまた、同様の発想を「バイモーダル論」として提唱し始めていた。小野氏はガートナーの担当者と面談した際にその話を聞き、以後バイモーダルという表現を積極的に使うようになったという。

バイモーダルとは

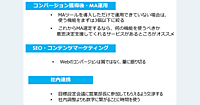

バイモーダルとは“ふたつの流儀”を意味し、しばしば“ユニモーダル(ひとつの流儀)”との対比で用いられる概念だ。より具体的には“モード1”“モード2”という2種類の考え方をセットしておき、どちらかに固定することなく、時と場合に応じて、使い分けるというのが基本的なスタンスである。

上図でもまとめられているように、モード1は慎重さを重視し、突発的な事故が起こらないようにする価値観であるのに対し、モード2は“大ヒット狙い”で迅速性を重視する価値観と言っていい。

モード1は、安全性を重視しないとそもそも(社会的に)許されないビジネス――それこそスリーストライク制どころか、ワンストライクでアウトになってしまうような事業を行う企業の姿。歴史ある日本企業の多くは、恐らくモード1でやってきたのではないか(小野氏)

当然ながら、モード1・モード2にはそれぞれ美点・欠点がある。ただ、それに加えて、お互いが“喧嘩を起こしやすい”のが問題だと小野氏は指摘する。

モード1からモード2を見ると『あの茶髪、サンダル履きの集団はいったいなんだ』『仕事中なのにFacebookで“いいね”するか、Slackでチャットしかしてないじゃないか』といった話になる。その逆だと『なぜ上の言うことばかり聞き、個人の意見を尊重しないんだ』。つまり、価値観が違いすぎるのでお互いの短所ばかり目に付いてしまう。この両方をひとつの組織でどう共存させるかは、バイモーダルの大きな課題だ(小野氏)

こんなエピソードもあるという。ある地方銀行が2016年頃、クラウド系インテグレーターにシステムを発注した。「納期もコストも10分の1になる」と銀行の担当者は聞かされ、驚くばかりだったが、いざ納品されてみるとバグだらけ。確かに納期とコストは10分の1になったが、地方銀行が要求する品質を満たすだけの検証をしていないから、コストも安かった……というオチだ。ただ、クラウド系インテグレーターには「まずは作って少しずつ直していく」という想定も恐らくあっただろう。

もちろん、モード1とモード2のどちらかだけが絶対的な正解ではない。「安定性を重視するプロジェクトだから今回は“モード1.2”で」「スピードを重視したいから“モード1.8”」というように、グラデーションの中で都度判断できる企業が強いのではないか。

前述のHULFTの製品展開にあたっては、まさにバイモーダルの理論を取り入れた。HULFTは、メインフレームやUnixといった旧来型システムに特化したソフトとのイメージが強く、社会的にクラウドが普及していく中では、相対的に利用頻度が下がっていくと一時は考えられていた。

しかしHULFTには“絶対的な安定性”という武器があった。クラウドやIoTの時代でも、その安定性は武器になると小野氏らは考え、HULFTのモジュール化を推進し、クラウド対応を強化。結果として、多くのベンダーに採用される製品として、成長を続けているという。

2つの文化を共存させる “HRTの原則”

では、モード1とモード2の文化を社内共存させるため具体策はあるのだろうか。小野氏によれば、何よりもまず“HRT(ハート)の原則”が重要だという。

これは書籍『Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか』で徹底的に解説されている概念で、以下の3つの頭文字からなる。

- 謙虚さ (Humility)

- 尊敬 (Respect)

- 信頼 (Trust)

GoogleはProject Aristotle(プロジェクト・アリストテレス)に代表されるように、チーム戦術の研究を重んじることで知られるが、HRTの原則はそうした研究成果のひとつである。ステークホルダー(利害関係者)の間で謙虚さ・尊敬・信頼の3要素が共有されていることが、チーム全体の生産性や幸福に直結すると結論付けている。米国で生まれた概念ではあるが、“和”を重視する日本企業にとって、受け入れやすい理論だろうと小野氏は評する。

デジタルの世界に身を置いていればいるほど、ビフォア・インターネットなものを見たときに『なぜ、まだこのようなことをやっているんだ』という怒りすら覚えるかもしれない。そういう時こそ『HRTの原則を守らなければ』と思ってほしい(小野氏)

小野氏がクレディセゾンに着任した際、最初に開設したテクノロジーセンターという部署では以下の4つの原則を設け、中でもHRTの原則を徹底させた。

- “さん”付けの徹底。“役職呼び”と“くん”付けゼロの徹底

- HRTの原則を100%守り切る。頭にくることがあっても絶対に怒らない(言うべきことは言う。しかしできるだけマイルドに)

- 短所ではなく長所を見る。短所は辛くても苦しくても全力で受け止める

- 世の中を良くする、企業を成長させるなど、成果を出すチームであることを最重視する

テクノロジーセンターは、社内の各部門からエンジニア、デザイナー、データサイエンティスト、セキュリティ担当など、あらゆる出自のメンバーが集まったため、意見や価値観の衝突が予想された。さらにはいち早く成果を出し、“モード1”“モード2”の切り替えも意識したチームでなければならない。だからこそ“絶対に怒らない”といった振りきったルールも生まれたようだ。

小野氏はここまでのまとめとして、既存のものをむやみに馬鹿にせず、新しいものをことさら信奉するべきとはないと解説する。新旧関係なく、異なる文化に対しての敬意を忘れず、異種混在を是とする。そしてHRTの原則を徹底して守ることが、社内でバイモーダルを浸透させるためのコツだとした。

この精神性に則るならば、既存の価値観や概念をわざわざ破壊する必要もない。“破壊的創造“を目的化せず、あくまで“協調的創造”を模索するべきとも補足した。

DXを語る前に、まずはCXとDXを意識せよ

講演の後半は、デジタルトランスフォーメーション(DX)との向き合い方について時間が割かれた。

小野氏はDX論を語る上での結論として、まず重視すべきはカスタマーエクスペリエンス(CX、顧客体験)とエンプロイーエクスペリエンス(EX、従業員体験)の変化・改善であるとした。「CXとEXの変化が伴わないDXは、技術やツールの濫用に過ぎない」とまで警告する。

スマートスピーカーを例に考えてみると、それがよくわかる。2015~2016年頃から米国で発売され始め、小野氏も米国出張の度にその先進性に触れ、驚かされたという。

Amazon製スマートスピーカーのカスタムスキル機能を利用すれば、自社サービスを音声インターフェイス対応にすることができる。ただ、小野氏らも開発に着手したが、それをあくまで“研究レベル”にとどめることとした。

こうした新機能は、ややもすると『すべてスマートスピーカーでやる』といった方向性になってしまう。ただ、それは絶対に避けたかった。いつか有望なユースケースが見つかったとき、すぐに対応できるようにするという意味での研究にした(小野氏)

「ハンマーしか持っていない人は、すべてが釘に見える」という英語圏のことわざも、小野氏の頭をよぎっていた。手段があるなら、それを使わないと気が済まない。しかし、それは本末転倒な結果になりかねない。「スマートスピーカーに対応することで、誰が喜ぶのか」を見いだすことが重要なのだ。

この理想は、後々かたちとなった。視覚障害者が参画するマッサージ施設の運営において、スマートスピーカーのカスタムスキル機能が活躍したのだ。

セゾン情報システムズでは福利厚生目的でマッサージ施設を社内に常設している。マッサージを行うのは視覚障害者で、健常者が受付業務などをサポートする体制だ。しかし、そのコミュニケーションには課題があった。たとえば次の受診者の名前を確認するというごく基本的な作業でも健常者のフォローが必要なため、マッサージ担当者がどうしても気を遣ってしまったり、遠慮してしまったりしていた。

私が話を伺ったのは盲導犬を連れている方でしたが、しみじみと『できれば1人で受付からマッサージまで全てできないものか』と仰っていて、これこそスマートスピーカーの出番だと考えた(小野氏)

完成したカスタムスキル「クイックちゃん」を使えば、「次の受診者を呼んで」とスマートスピーカーに話しかけるだけで、クラウド上の予約台帳を参照し、該当者に内線やチャットで連絡が届く。話しかける先は人ではなくAIなので、うろ覚えの内容を再確認するのもマッサージ担当者は気遣い不要。また、予約者の順番を繰り上げるといった手続きも音声入力で行える。

結果的に、1日に施術できる人数が約22%増加。サポートにかかる工数も年間192時間削減できたが、それに加えてマッサージ担当者から「全ての仕事を1人でこなせるのが本当によかった」という感想を聞けたという。

従業員の体験を改善するための課題が明確にあり、その解消のためにスマートスピーカーという最新テクノロジーが適切であった――「クイックちゃん」の事例は、EXの向上がひいてはDXを加速させる上での好例と言えよう。

あえての「現金1万円郵送」はCXのため

CX向上の観点から取り組んでいるのが、2019年9月から毎月実施している“セゾンのお月玉”である。セゾンカードで500円以上の買い物をすると抽選券が貰え、毎月15日に結果を発表。当選すると、現金1万円が現金書留で送付される。送付に使われる封筒も凝った仕様で、たとえば、2月ならばバレンタインデーに合わせてチョコレートを模したデザインにしている。

デジタル的な志向で言えば、現金1万円を封書で送る必要はなく、請求額を1万円減らす方法でもいいはずだ。切手代の節約にもなる。しかし事務負担が増加したとしても、紙幣を届けることによってエモーションを動かせるのではないか――そうした考えのもとでセゾンのお月玉は実施されている。プレゼント金額は毎月1億円におよび、なんと送付用の紙幣は毎月新札で調達しているという。

「SNSで話題になってほしい」との皮算用もあったようだが、それもしっかり達成された。セゾンのお月玉実施前は、公式Twitterアカウントのフォロワー数が約1万人だったが、半年で20万人を超えた。また、当選者がその報告をSNS上で行う例も相次いでいる。

「DXを推進しようとすると、先端技術の活用やデータ収集だけが目的化されがち。だが本当に最優先で考えなければならないのは『誰のどんな喜びに寄与するか』。CXとEXにどう繋がるかを意識したい」と小野氏は締めくくった。