日々アクセス解析のレポートをチェックして、グラフの推移を見守っているものの、そこから何を読み解き、どんなアクションにつなげていけばよいのか、いまいち自信を持てずにいるWeb担当者も多いのではないだろうか。

「デジタルマーケターズサミット2025 Winter」では、SEOコンサルティングを手掛けるシンメトリックの内村隆太氏が登壇。アクセス解析の初心者に向けて、グラフの変化から気づきを得て、施策の効果を正しく評価・改善するための具体的な方法をわかりやすく解説した。

3つのトピックを解説

本セッションでは、下記の3つのトピックについて解説が行われた。各トピックは、前提となる知識をインプットした後、実際のデータをグラフで確認し、最後に確認のためのテストを実施する、という流れで進められた。

- トピック① サイトの成果と運営施策を評価する

- トピック② サイト改善策と訪問者品質を評価する

- トピック③ 集客施策を評価する

トピック① サイトの成果と運営施策を評価する

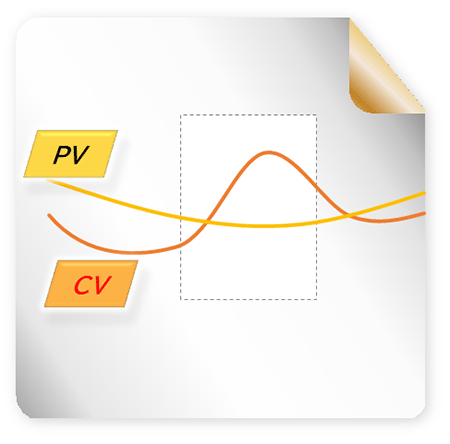

このトピックでは、コンバージョン(以下、CV)とページビュー(以下、PV)の増減の読み解き方を解説する。

CVは、サイトの価値や運営の効率を知るための重要な数値であり、「サイトの運営目標」となる。したがって、サイトの目的に応じて、適切なCVを設定する必要がある。サービスサイトやECサイトであれば、問い合わせ・予約・登録・購入など。メディアサイトであれば、読了、遷移、視聴、投稿などがCVとして設定されることが多い。

他方、PVはサイト内のページが見られた回数(閲覧数)のことである。サイト内で何かしらの施策を行うと、PVに変化が見られる。その増減を見ることで、サイト全体の動きを把握できるようになるため、「サイト運営の総合指標」であると言える。

CVとPVを分析する際には、これら2つの指標が連動していると仮定してデータを見ていく。サイトのPVが増えていれば訪問者数が増えているということであり、CVも増えるのが順当であるからだ。そのため、CVとPVが連動していなければ、何かしらの問題が発生している可能性がある。

CVとPVが連動しているかどうかは、2つのグラフを比較した際に、「増減の変化が近い」「ピークの数が近い」「グラフの形が似ている(時期がズレるケースはある)」という3つの特徴が現れているか否かで判断する。CVとPVがともに増加した施策は有効性が高いが、PVは増えたのにCVに変化が見られなければ、施策の効果は低かった可能性がある。

なお、CVとPVを比較する際に、CVと関係性の薄いPVを含めてしまうと、連動性が弱くなる。たとえば、サービスサイトの問い合わせをCVとしているなら、オウンドメディアのPVは除外し、サービスサイトのPVだけに絞り込むといった工夫をすると良いだろう。

テスト ① CV・PVグラフから読み解く

Q. PVが下がってるのにCVが上がっている。どちらの要因の可能性が高い?

- 値下げなどCVしやすい条件だった

- サイトの改善が進みCVしやすくなった

正解は、「① 値下げなどCVしやすい条件だった」だ。

このグラフではCVとPVの連動性は見られない。もし②のようにサイトの改善が進みCVしやすくなっていたのであれば、一時的にCVだけが増加するような変化は起こらない。

CVとPVがまったく連動していない場合、「適切なCVが設定できていない」もしくは「適切なPV領域を設定できていない」可能性があります。いずれにせよ、まったく連動していない状態では適切なサイト評価が難しいため、計測データの設定を再検討してほしい(内村氏)

トピック② サイト改善策と訪問者品質を評価する

次は、サイト改善策と訪問者品質を評価するために、PVを「流入」と「回遊」に分解して見ていく手法が解説された。

訪問者品質が高い状態とは、自社にマッチしたユーザーがサイトを訪れて、多くのページを閲覧している状態であり、回遊数が多くなる傾向にある。逆に、直帰率が高く、閲覧ページ数が少ないユーザーが多い場合、訪問者品質は低いと言える。

- 施策前:10PV÷4訪問=平均回遊2.5ページ

- 施策後:18PV÷9訪問=平均回遊2.0ページ

たとえば、上記の場合、施策によってPVは増えたが、平均回遊が下がっている。広告などの集客施策を実施すると流入数を増やせる反面、自社にマッチしないユーザーの割合が増えるのが一般的だ。このように平均回遊数と流入数は、“負の相関”がある。平均回遊数が減ったときは、サイト内のコンテンツ改善やUI改善などの施策を行い、平均回遊数を伸ばす必要がある。

訪問者品質の変化をグラフから読み解く

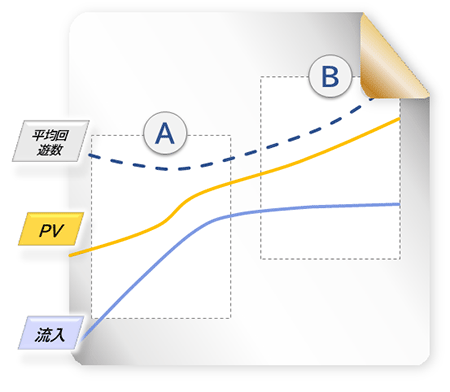

続いて、訪問者品質の変化を読み解くため、PVを流入と平均回遊数に分解した以下のグラフを見てみよう。

それぞれのケースは下記のように読み解ける。

【ケースA】

平均回遊数は一定だが、流入とPVは連動しているように見える。平均回遊数が一定であることから、訪問者品質に変化はないと考えられる。

【ケースB】

流入の増加にともない、平均回遊数が減少している。逆に、流入が減少すると平均回遊数は増加している。集客施策によって訪問者品質が下がった典型的なパターンである。

【ケースC】

流入に変化は見られないが、平均回遊数の増加にともないPVが増加している。サイト内の改善施策が成功したパターンである。

【ケースD】

流入と平均回遊数の両方が増加したことでPVが増加しており、訪問者品質が増えている最も理想的で良好なパターンである。

【ケースE】

流入と平均回遊数がともに減少したことでPVが大きく減少している。質の高い訪問者が減少していると判断できる。

このように、平均回遊数の推移から訪問者品質の変化を察知できます。PVと流入は基本的に連動するため、平均回遊数もあわせて確認することが重要です(内村氏)

テスト ② PV・流入・平均回遊数グラフを読み解く

Q. PVは一貫して伸びている。Aでは流入と回遊数が逆の相関、Bでは正の相関を見せている。「サイトのUI改善により、PVが伸びた」と言えるのはAとBどちらか。

正解は、「B」だ。

Aの場合、流入が増えたことでPVも増えているが、平均回遊数は減少している。つまり、集客施策によってPVが伸びたと推測できる。他方、Bは流入は一定であるにもかかわらず、平均回遊数が増えたことでPVが増加しており、「サイトのUI改善によってPVが伸びた」という説明に合致している。

トピック③ 集客施策を評価する

アクセス解析で集客施策を評価するためには、流入の内訳、特に検索と広告を中心に見ていく。

アクセス解析でよく使われる「GA4」では、セッションの流入元が19種類に細分化されていますが、多くのサイトでは主に5つを把握しておけば、アクセスの傾向がわかります(内村氏)

流入の種類と特徴

- ソーシャル:投稿内容によってアクセスが変動し、影響が出るのは短期間である

- 広告:即効性があり、出稿のコントロールもできるが、コストがかかる

- 検索(オウンドメディア):成果が出るまでに時間はかかるが、運営が軌道に乗れば、安定したアクセスを低コストで獲得できる

- 検索(トップ):ブランド名やサービス名の指名検索が中心。短期間で増やすのは難しいが、ソーシャル・広告・オウンドメディアを組み合わせることで増加が期待できる

- メール:ソーシャルと同様に影響が出るのは短期間だが、配信頻度や対象を調整するなどコントロールが可能

ソーシャル、広告、検索は認知獲得施策であり、潜在層の開拓に効果的だ。一方、検索(トップ)、メールはCV獲得施策であり、顕在層への訴求に有効だ。それぞれの特性を踏まえたうえで自社に合った集客施策を設計することが重要である。

一般的なサイトでは広告と検索が流入元の大半を占めることから、まずは流入の全体、広告、検索の3つのグラフの推移を見ていくとよい。たとえば、自社の商品が売れないオフシーズンには検索からの流入が落ちるため、広告を出稿して意図的に流入を増やすことで、年間を通じて安定した流入を確保できる。

さらに、広告を出稿した後には、広告、検索、メールの3つのグラフの推移を見る必要がある。広告で認知を獲得したユーザーが再訪しているかを確認するためだ。検索やメールからの流入は広告に比べると数は少なくなりがちだが、CVにつながる可能性が高いため、必ず確認しよう。

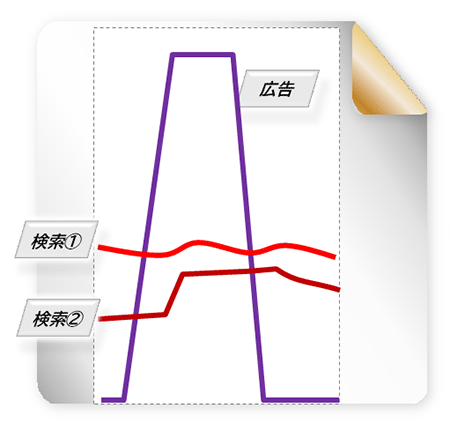

テスト ③ 流入内訳グラフを読み解く

Q. 広告を実施した前後の検索を検索(トップ)とオウンドメディアに分けた。検索(トップ)の推移を示すものはどちらか?

正解は、「②」だ。

広告出稿を始めてから検索①はほとんど変化がないのに対し、検索②は増加している。広告によって認知を獲得したユーザーが、その後、商品名などを指名検索して、再訪している可能性が考えられる。

本セッションで紹介した観点でアクセス解析をすれば、データの増減から施策の評価や改善のヒントとなる仮説を導き出せる。とはいえ、いくつものポイントに注意を払いながら観測し続けるのは、なかなか手間がかかるのも事実だ。

そこで内村氏は、シンメトリックが開発・提供している、GA4対応Webサイト分析ツール「ANATOMY(アナトミー)」を使って、生成AIを活用した効率的なアクセス解析の様子をデモで紹介した。

生成AIでアクセス解析を行う際のポイントは2つだ。

1つ目は、「分析したいアクセスデータを読み込ませること」だが、ChatGPTにGA4のデータを渡すだけでは、読み間違えが発生して正しく分析できないことが多い。ChatGPTが正しく認識できるデータ構造かつ適切な量のデータを送信する必要がある。

2つ目は、「分析のルールやノウハウを伝えること」だ。「CVとPVの連動性を見て」など、分析のポイントをあらかじめ指示しておかなければ、施策の良し悪しやサイトの評価を行うことはできない。

内村氏は、「ANATOMYにはGPT4oのAPIを利用したAI分析機能があります。今日紹介したポイントをはじめ、さまざまな分析の観点やノウハウを指示してあるため、対象サイトとCVを設定するだけで、アクセス解析を自動で行うことができます。また、チャットで任意の数値を取り出すことができるため、GA4を開かずとも必要なデータにすぐアクセスすることも可能です。誰でも簡単にアクセス解析ができるツールなので、アクセス解析でお悩みの方はぜひ一度使ってもらいたい」と語り、セッションを締めくくった。