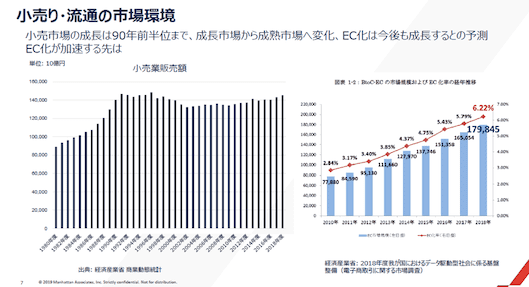

セレクトショップ各社が自社通販サイトの強化を進めている。自社ECの場合、出店する仮想モールに比べてサービスやブランディングをコントロールしやすいというメリットがある。とはいえ、仮想モールの売り上げ比率が高いケースが多く、モールに比べて集客力に劣る自社ECを軸とした運営に切り替えるのは簡単ではない。そうした中でアパレル大手のベイクルーズは他社に先がけて自社ECの拡大に成功し、売上高構成比で自社ECが仮想モールを大きく上回る。シップスはシステム刷新を機にメディアプラットフォーム化とオムニチャネル化を推進し、成果が出てきている。両社の自社EC強化策を追った。

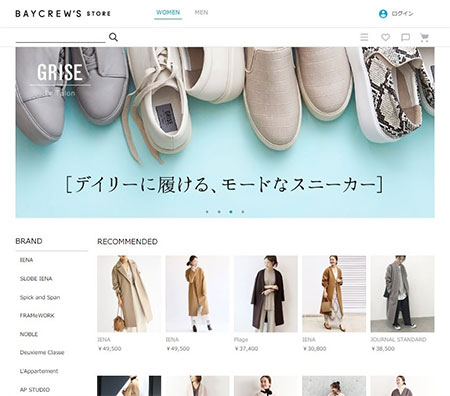

【ベイクルーズの事例】オムニチャネル化進め自社EC比率が7割超 ベイクルーズは自社通販サイト「ベイクルーズストア」を運営する。そのほかに外部の仮想モールとしてゾゾタウン、マガシーク、アイルミネ、マルイウェブチャネルの4サイトに出店している。

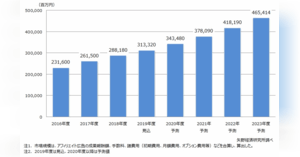

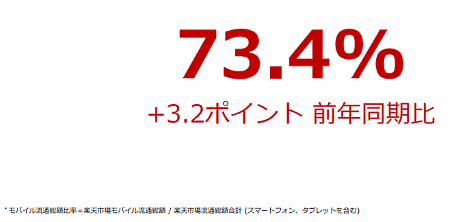

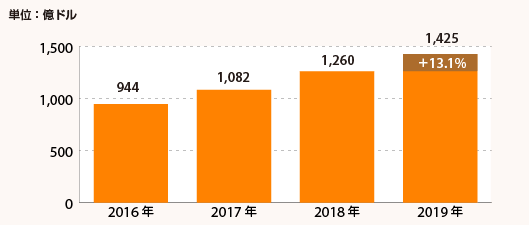

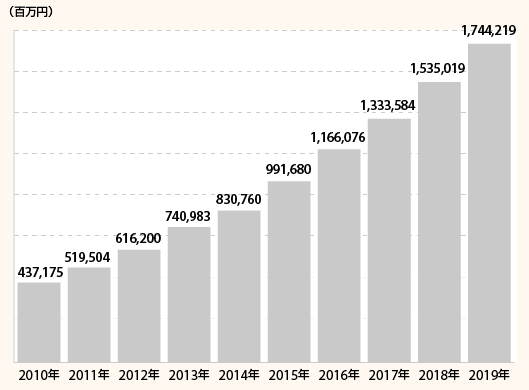

自社通販サイト「ベイクルーズストア」 前期(2019年8月期)の仮想モールを含めたEC全体の売上高は前期比18%増の395億円。そのうち自社ECは同45%増の284億円だった。EC売上高に占める自社ECの割合は72%と売り上げの多くを自社通販サイトが占めている形だ 。

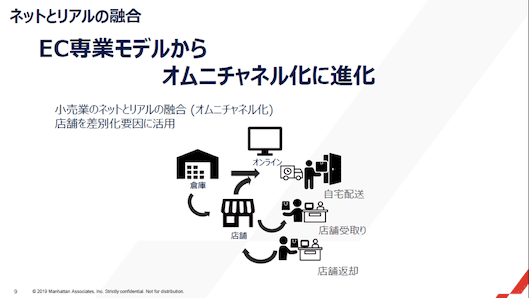

同社は以前から自社ECを中心に事業を組み立てていくことを目指し、エンジニアやマーケッター、ウェブデザイナーらを直接雇用して内製化を進めてきた。自社EC強化を行う上で、意識しているのがネットと店舗をシームレスにつなげること 。

具体的には品ぞろえや提供するサービスをできる限り均一化する 。そのために、ECと店舗の在庫を一元化 したほか、双方の販売チャネルでの価格差をなくし、会員情報を統合してポイントプログラムもECと店舗で統一 した。

ECと店とでサービスにばらつきがあると顧客はどのタイミングにどこで買っていいのか判断がつかず、購入を見送ることもある。これを均一化することでベイクルーズの売り場であればオンラインでも実店舗でもどこで買っても条件が変わらないので客は悩まずに購入ができる 。

ベイクルーズ上席取締役でEC統括の嶋田純氏は、「(ECと店舗の)どちらかのチャネルを最適化するというよりも、お客様は両方のチャネルを行ったり来たりして最終的にどちらかで買う ので、どちらでも買っていただける状況を作った」と説明する。

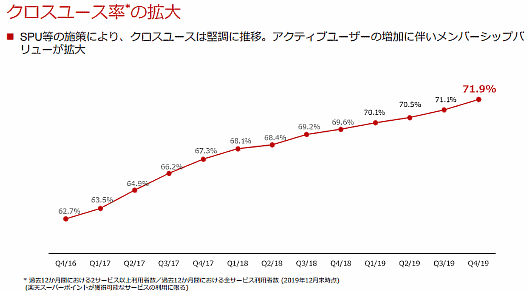

この「どちらでも買える状況」を構築したことで、ECと店舗の両方のチャネルで買い物をしている「クロスユース」の売り上げが大きく伸びている 。

クロスユースの売上高は前期比でおよそ40%程度拡大。ベイクルーズの会員数は全体で約280万人抱えている。うちクロスユースの割合は人数ベースでは2割だが、金額ベースで見ると5割にのぼる。つまりクロスユースの顧客が同社の拡大を支えている 。

会員をクロスユースにつなげる上で自社通販サイトが重要な位置づけを担っている。サイトでは商品ごとに店頭在庫を表示 しているほか、これまでブランドサイトで発信していた店舗ブログを昨年の11月から自社EC内に統合した。

同社はオンラインからオフラインへの送客効果を測定しているが、ブログ経由の店舗送客は大きい という。そのブログをトラフィックが多い自社通販サイトへ統合したことにより、店舗への送客がさらに伸びるのではないかと期待を寄せる。

このように「ベイクルーズストア」は店舗を含めたすべての情報を閲覧することができるプラットフォーム になっている。

自社ECを強化し、ECと店舗でサービスを均一化したことで双方のチャネルでの粗利率の差が年を追うごとに減っているという。以前は店舗に比べてECのほうが粗利率は悪かった。しかし最近ではECで扱う商品の割引を減らしたことにより粗利率が改善し、店舗に近い数値になっているようだ。

ブログは店舗送客の効果が大きいという ECの内製化で100人規模に 当然ながら、ベイクルーズのECと店舗の連携は一朝一夕に達成されたわけではない。

同社がオムニチャネル強化を打ち出したのが14年。そこから会員情報統合や在庫一元化、ポイントプログラムの統合などを着々と進めてきた。

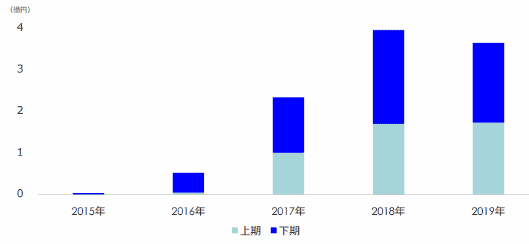

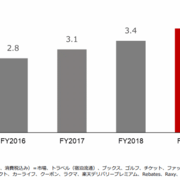

これらが徐々に結果として表れ、17年8月期には自社EC売り上げがEC全体の半分を占めるまでに拡大。18年8月期には58%になり、前期の19年8月期は12ポイント増えて72%にまで拡大した 。

「以前から自社EC比率7割を目標にして運営してきたが、前期で達成できた」と嶋田氏は明かす。今期(20年8月期)については、自社ECの構成比は7割を維持させていく方針だ。

自社ECを強化し内製化を進める中で人員も拡充している。現在ではベイクルーズのEC事業を担う組織は100人超えの規模になっている。エンジニアらがおよそ40~50人、運営担当が50~60人といった構成だ。

今期は顧客とのコミュニケーションの最適化を進める 。顧客によってメルマガやLINEなどコミュニケーションのチャネルは異なる。また、同社は30以上のブランドを展開しているため、欲しいブランドの情報も違う。オンラインで買い物をする時間帯も通勤時間帯であったり就寝前など人によってさまざま。そこで顧客別に状況を分析し、最適なチャネルで・最適な情報を・最適なタイミングで届ける仕組みを開発中 。

一方、現在出店している外部モールについては、自社ではリーチできない顧客に接点が持てる ことと、他社商品と並べて売られることで商品競争力を測る ことができるという2点をメリットと考えているようだ。そのため、引き続き活用していく意向。

【シップスの事例】オムニサービスを拡充へ シップスが自社EC強化に向けて大きく舵を切ったのは2018年11月のことだ。自社ECとコーポレートサイト、オンラインマガジン「シップスマグ」の3サイトを統合したのと同時に、機能面やサービス面の強化に本格着手した。

3サイトの統合については、ウェブルーミングをしてから実店舗を訪れる顧客も多く、シームレスに情報を届けられるメディアプラットフォームの構築がユーザーエクスペリエンスの観点から不可欠 と判断。利便性を考慮して分かれていたサイト、サービスを一本化した。

サイト統合後、セッション数やPVは約1.5倍 となり、単純に3サイトのセッション数を合計した数値よりも伸びたほか、店舗検索も増えたという。訪問者数の多い自社ECで店舗のニュースを発信し始めたことで、実店舗により興味を持って足を運ぶユーザーが増えたと見ている。

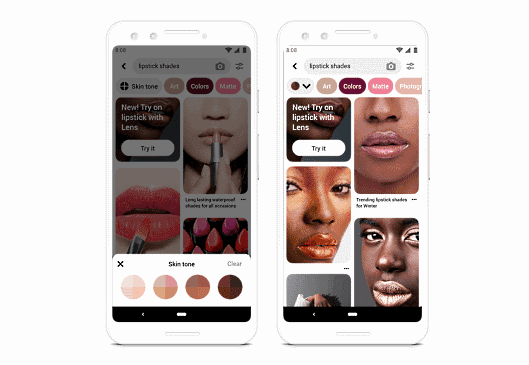

一方、サイト統合で売り上げは大きく伸びたものの、商品以外の情報が増えことから、EC本来の検索性については改善の余地がある という。直近では、画像AIを使った類似検索機能を導入する などして対策を講じている。

シップスは、自社ECとコーポレートサイト、オンラインマガジン「シップスマグ」の3サイトを統合した シップスはサイト刷新に合わせて後払いなどの決済手段を増やしたり 、EC欠品時に店舗の在庫を引き当てる店舗客注 を始めたほか、チャットボットも実装 した。運用面ではインスタグラムの投稿写真をハッシュタグで収集し自社ECに活用できるツールを導入した。

店舗客注は、商品詳細ページの「カートに入れる」ボタンの横に「店舗お取り寄せ(3~11日でお届け)」と表示され、通常商品よりも届くまでに時間がかかることが一目で分かる。

店舗客注は機会ロスの低減に寄与しており、常時、自社EC売上高の10%以上を占めている 。ただ、同社では実店舗でもしっかり売る環境を守るため、商品単位で店舗客注の対象外アイテムを設けている。店舗客注の設定は簡単にできるため、毎週、店舗の代表メンバーや営業部などとの打ち合わせ時に対象外商品を決めてすぐに反映させるという。

また、昨年11月には自社ECで気になった商品をリアル店舗で試着できる「店舗取り置き・試着サービス」をスタート した。実店舗の在庫状況を確認できる機能は以前からあったが、試着予約機能を実装することで顧客の利便性を高めた。同サービスは事前決済をせずに利用できる。

試着サービスの利用者数は想定よりも多く、初動では利用者の60~70%程度が来店し、そのうちの約60~70%が試着予約品を含めて何らかの買い物をしているという。従来から店頭や電話でも取り寄せ依頼を受けているが、その際の来店率と比べても遜色ない水準のようだ。

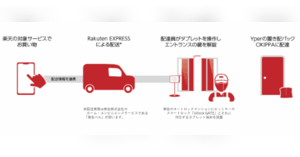

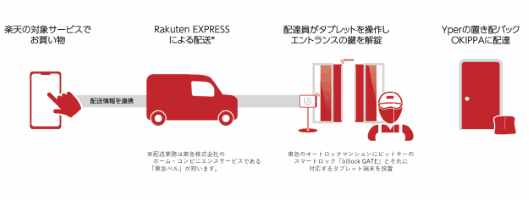

リアルとネットをシームレスにつなぐサービスとしては、来期(2021年2月期)中をメドに、実店舗で欠品している商品でEC在庫があれば、タブレット端末を使って販売し、自宅に届けるEC客注のサービスを始める考えで、実店舗とECの欠品を補填し合える体制を整える 。加えて、ECで購入した商品の店舗受け取りなど、販売チャネルに関係なく顧客の利便性を幅広く支援 していく。

MAツールの刷新で成果も 昨年春には、マーケティングオートメーション(MA)のリプレイスを実施。代理店に頼った運用方法を改め、自社のチーム内で回せるツールに変更した。

新着商品のメルマガ配信で買い上げにつながっているほか、カート放棄メールでは従来のウェブ完結型だけではなく、メール配信後に店頭で購入するという顧客行動も見えてきた。これは、ウェブルーミングをよく行うユーザーがお気に入り機能のようにカートを使い、メールを機に来店して購入するという間接コンバージョンの成果 が数値に表れているようだ。

また、ウェブプロモーション以外の新客開拓施策としては、昨年11月末からゲスト購入に対応。「自社の会員を増やし、CRMを回しながらLTVを高める施策は当然必要だが、会員登録まではしたくないというユーザーとのつながりを持つことも大切 」(萩原千春デジタルマーケティング課課長)とする。

ゲスト購入に対応して以降も新規会員数は減っておらず、ゲスト購入分が純増となっている。

来期については、約1年前のサイト統合でメディアプラットフォーム化を実現したが、同社の強みである商品とスタッフの魅力をもっと発信していく。とくにスタッフによるスタイリングコンテンツの人気が高いことから、お気に入りのスタッフや店舗をフォローする機能を用意し、当該スタッフがコーディネートをアップしたときなどに情報を届ける 。

スタッフによるスタイリングコンテンツの人気が高いという 同社では店頭スタッフが目の前の顧客以外にも商圏を越えてアプローチできる機会を作っていく考えで、その際には評価制度にデジタル貢献度を盛り込む などの動きも出てきそうだ。

また、自社ECのパフォーマンスや機能の向上にも投資を継続する。サイトスピードの改善や決済手段の多様化といったユーザビリティーに直結する部分を候補に取り組む意向だ 。

なお、シップスの19年2月期におけるEC売上高は前年比約10%増で、自社ECは同80%程度伸びた。20年2月期のEC売上高は同10%弱の伸びを、自社ECは同30%の成長を見込んでいるという。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。「ベイクルーズ」「シップス」の自社EC強化策――カギは「ネットと店舗の併売促進」 | 通販新聞ダイジェスト

まとめると、

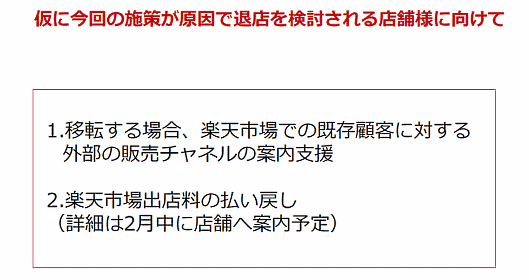

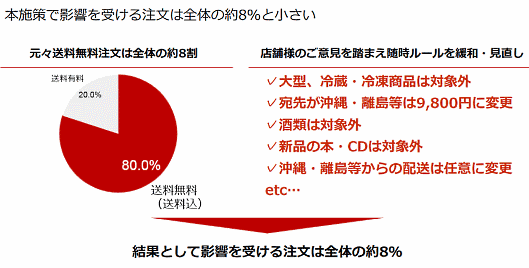

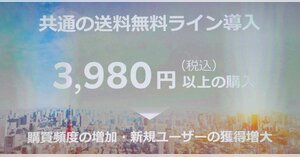

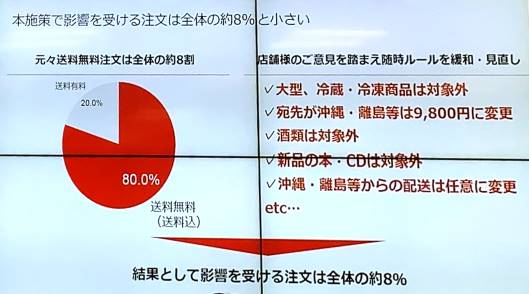

最終的にはやってみないとわからないものの、CVRが上がれば十分に採算が合うということが重要です。これは三木谷社長が言っていることと同じですよね。「購入するユーザーの立場で冷静に自分の商いと向き合いたい」と書かれているように、買う側がどう判断するのかを考えていきたいですね。そして、そうするために自社をどう変えるのかを追求していくしかありません。くれぐれも自社中心で考え過ぎないように。