楽天の三木谷浩史会長兼社長が1月29日の「新春カンファレンス」で強調したのは「送料無料ライン全店舗統一」の3月18日スタート、自社配送ネットワーク作りなどの「ワンデリバリー」構想、そして、これまでの「楽天市場」の成果などだ。三木谷社長が語った講演内容をまとめた。

送料無料ライン全店舗統一を導入する理由

購入者の送料負担を0円とする送料無料ラインを全店舗(一部除く)共通の3980円以上に設定する施策について三木谷社長は、「(この施策を)やらなければこれ以上の成長は難しい。前向きに捉えていただき一緒に成長していきたい。なにがなんでも成功させたい」と説明し、3月18日のスタートを断言。そして、約4000社の出店者にこう語りかけた。

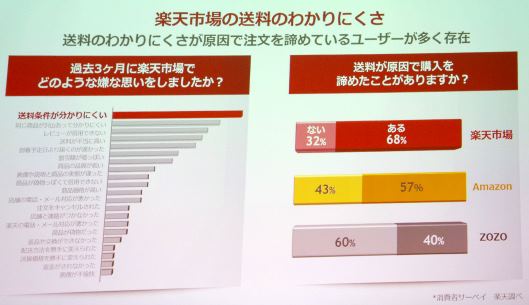

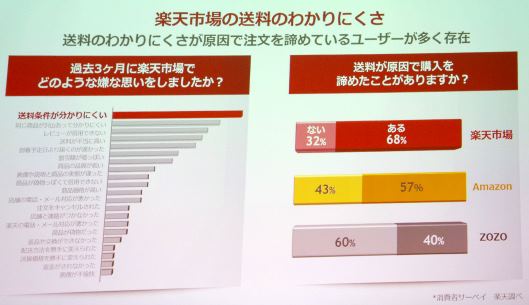

(顧客ロイヤルティを測る指標である)NPSがAmazonに肉薄してきた。負けている理由は送料。送料であきらめてしまうユーザーが7割近くにのぼる。「楽天市場」に送料無料ラインが統一していれば購入をあきらめるユーザーが減る。(お客さまは)日本の店舗だったら応援してくれる。

5万店舗が多様性をキープし、安心・安全を維持しながら、買いやすいサイトを作る。そうしなければ「楽天市場」の持続的な成長はできない。送料無料ラインの変更は大変だということは理解している。

共通の送料無料ライン導入によって期待する効果

全店舗共通の送料無料ラインを導入するのは、楽天ユーザーからあがっている「送料がわかりにくい」といった課題を解決するのが目的。施策の導入によって購買頻度の増加、新規ユーザーの拡大によって、「流通総額は1割以上あがると確信を得ている」(三木谷社長)

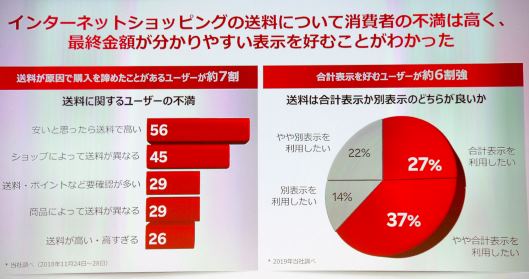

楽天の調査によると、多くの楽天ユーザーが送料に関する不満を抱えており、7割近くが送料に関する原因で購入をあきらめた経験があるという。

楽天が実施した送料に関する自社調査の結果

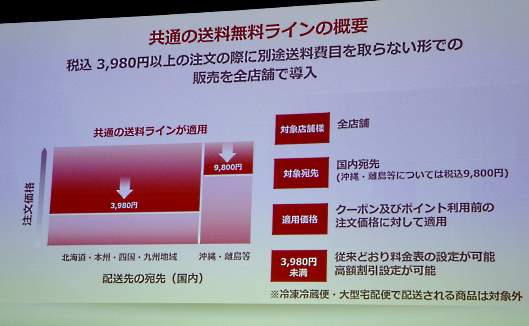

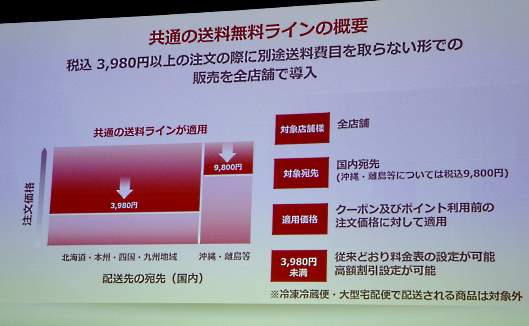

こうした楽天ユーザーの不満を解消するために導入する、送料無料ラインを3980円以上にする施策。

- 酒類

- 大型宅配便やクール便、国際配送

- 沖縄や離島など宛ての配送は9800円

- 沖縄や離島などが出荷地の店舗

などは、3月18日の施策スタート段階では対象外となる。

施策の概要

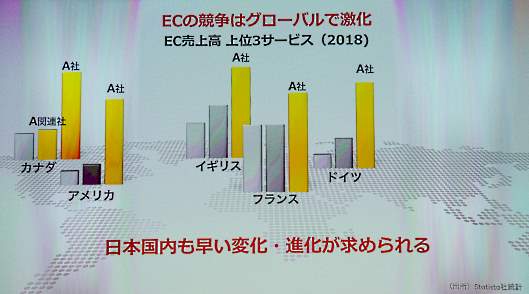

Amazonへの対抗

- (店舗が出店する形式である)集合体としての良いところは店舗それぞれのキャラクターがあること。たとえば、Amazonではお客に対してEメールを送ることができないので、アプローチもできない。楽天は店舗とユーザーの関係性を作ることに注力してきた。

- Amazonのようなプレーヤーが台頭してきて、集合体の楽天はどう対抗するか? 最終的にモノが安く便利に届くプラットフォームとして突き詰めていかなければ、我々はそうしたプレーヤーに対抗できないステージにきている。

- (顧客ロイヤルティを測る指標である)NPSがAmazonに肉薄してきた。負けている理由は送料。送料であきらめてしまうユーザーが7割近くにのぼる。「楽天市場」に送料無料ラインが統一していれば購入をあきらめるユーザーが減る。日本の店舗だったら応援してくれる。

2020年の新春カンファレンスで、三木谷社長が何度も口にしたのがECの巨人「Amazon」というキーワード。Amazonにどう対抗していくのか――。こうした対抗心が込められた講演で、三木谷社長は来場した約4000店の出店者へ次のようにメッセージを贈った。

皆さんのところで買わなくなったら何の意味もない。(南米最大級のECモール「MercadoLibre」が行った同様の送料無料ラインの導入施策によって)海外では3~4割あがった例がある。皆さんの流通総額も1割以上は上がると確信を得ている。

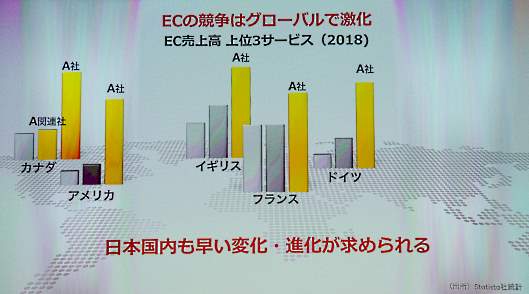

ECの競争はグローバルで激化していると強調し、A社としたAmazonがグローバル市場でシェアを拡大していることに危機感をあらわにした

「公取委と対峙しても」の意味

送料無料ラインの全店舗統一施策を断行するにあたり、多くのメディアが「公取委と対峙しても遂行」との三木谷社長の発言を、現在の「公正取引員会vs.楽天」の構図に引用しているが、実際は少々異なる。この言葉には、過去に行った出店料金の定額制度から従量課金制度への変更などを振り返ったもので、当時のことを踏まえて、三木谷社長は次のように述べている。

(従量課金制度への変更がなければ)サーバも耐えられなかった。当時、(出店している)70%以上の店舗がやめるんじゃないかと考えたが、私たちはそれが店舗の成長につながると思った。公取委と対峙しても遂行していく――心の底から皆さんのためになると思ったから。

三木谷社長

一部出店者などが参加する楽天ユニオンが、楽天が始める送料無料施策は独占禁止法で禁じている「優越的地位の乱用」にあたるとして、公正取引委員会に調査を求める陳情書を提出したのが2020年。

さかのぼること15年前の2005年。楽天が実施した出店料の固定制度から従量課金制度への変更などが、取引上の優越的地位の乱用を禁じた独占禁止法に違反するとして、一部の出店者が公正取引委員会に申告したことがある。

翌年、公取委は楽天、ヤフー、ディー・エヌ・エー(DeNA)の3社に対し、出店者に対する優越的地位の乱用などで、独占禁止法違反につながる恐れがある取引関係が存在すると指摘する調査報告書を発表。その後、2005年に申告した出店者に対して、公取委は実質的な“シロ”判定の決断を下している。

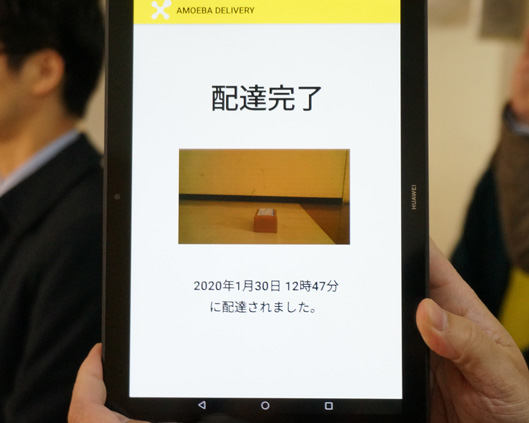

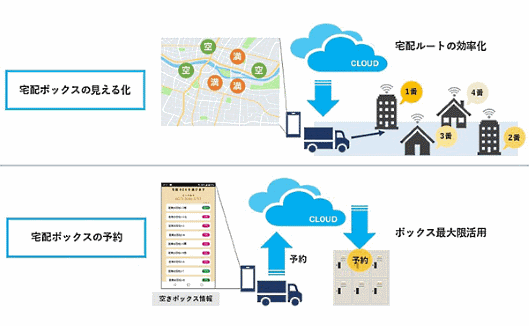

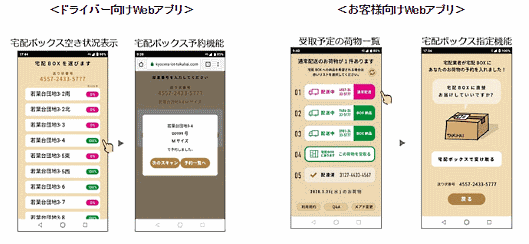

「ワンデリバリー」構想の実現に向けて取り組むこと

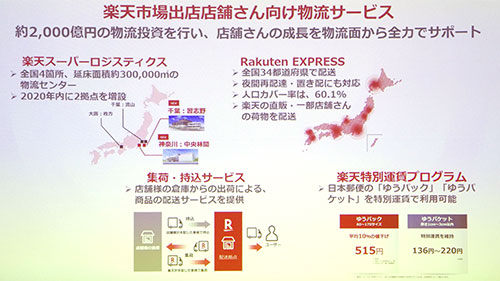

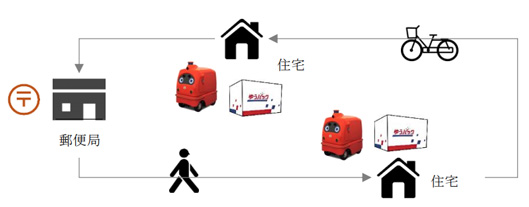

1月28日、配送サービス「Rakuten EXPRESS」の配送対象エリアを、秋田県、岩手県、山梨県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、愛媛県、山口県、佐賀県および長崎県に拡大したと発表。これにより、「Rakuten EXPRESS」の配送対象エリアは合計34都道府県となり、国内人口におけるカバー率は約61%となった。

「(物流への)大型の投資をしなければ将来の成長はできない」。2019年8月にこう話した三木谷社長が掲げた「ワンデリバリー」構想への投資計画は2000億円超。「第1フェーズで700億円の投資がほぼ終わった。これから1300億円の投資をしていく」と説明していた。

2020年内には新たな物流拠点として千葉(習志野)と神奈川(中央林間)が稼働する予定。物流拠点を増やすことで、楽天独自の配送サービス「Rakuten EXPRESS」の配送対象エリアを拡充する。「Rakuten EXPRESS」は楽天が運営する配送サービスで、日用品のECサービスを提供する「Rakuten Direct」、「楽天ブックス」「Rakuten BRAND AVENUE」、「楽天スーパーロジスティクス」で担う「楽天市場」の出店店舗の一部商品を楽天が配送している。

楽天が日本郵便と契約を結び、運賃を特別価格で提供する「楽天特別運賃プログラム」に関して、ゆうパケット(厚さ1センチ~3センチいない)は136円~220円(税別)の特別運賃を維持。ゆうパック(60~170サイズ)は平均10%の値下げになる515円で提供するという(税別、持込で年間5000件以上)。

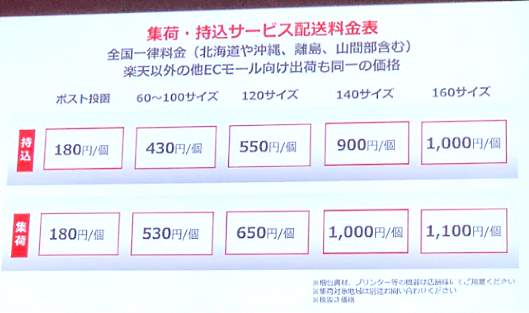

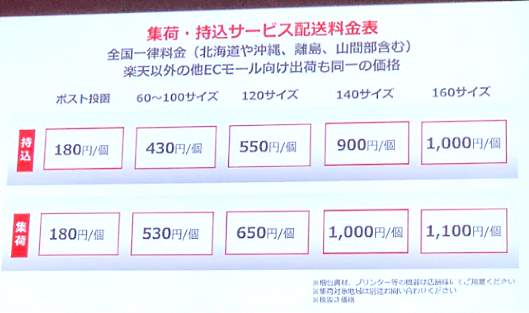

また、集荷・持込サービスをスタートしたことも公表。「楽天市場」以外の他モール向け出荷も同一価格で提供するという。

集荷・持込サービスの料金表(読者提供)

これまで常温のみ扱っていた楽天の物流サービスだったが、冷蔵・冷凍商材の扱いもスタートしたことを明らかにしている。

これまでの施策と効果、今後の取り組み

国内EC流通総額は4兆円規模に

2019年度(2019年1~12月期)国内EC流通総額が約4兆円、グローバル流通総額は20兆円規模になったという。

右肩上がりを続ける国内EC流通総額

国内EC流通総額は「楽天市場」の流通総額に加え、トラベル(宿泊流通)、ブックス、ゴルフ、チケット、ブランドアベニュー、楽天ダイレクト、楽天西友ネットスーパーなどの流通額を合算した数値。

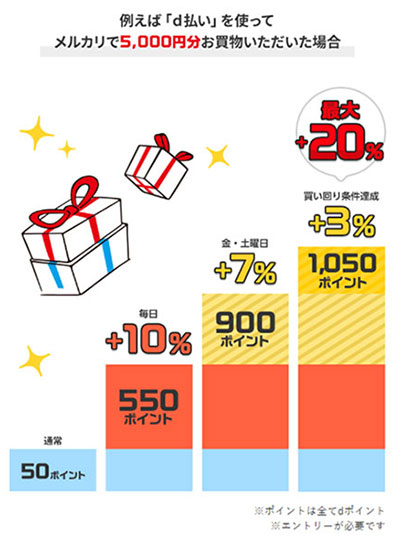

2019年度は年間3200億を超える楽天スーパーポイントを発行。ポイントを軸にした販促でヘビーユーザーやライトユーザーの購買が伸びたという。

楽天スーパーポイントは90%以上が消化され、「有効なマーケティングツールになっている」(三木谷社長)

このポイント施策の軸になっている「楽天スーパーポイントアッププログラム(SPU)」は、エントリー不要で「楽天市場」のお買い物においてポイントを最大16倍提供するプログラム。

「SPU」によってポイント提供を受けたユーザーの75.2%が「楽天市場」で商品を購入しているという。

「SPU」は「楽天市場」の満足度向上に寄与しているという

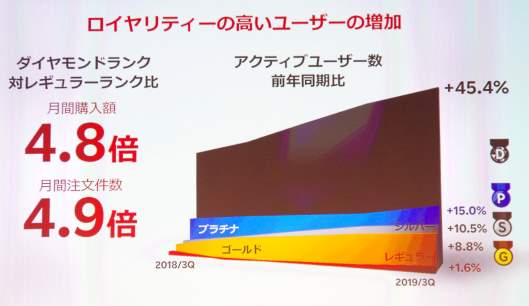

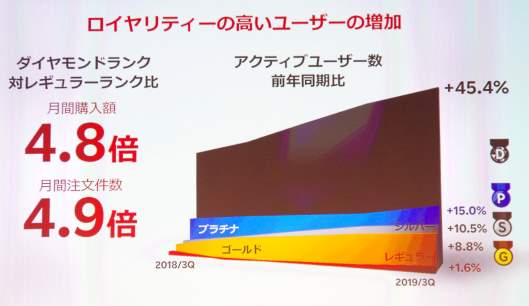

「SPU」によってライトユーザーが増えているのに加え、ロイヤルティーの高いユーザーの増加も流通総額の拡大に寄与しているようだ。

たとえばダイヤモンドランクとレギュラーランクのユーザーを比較した場合、月間購入額では4.8倍、月間注文件数では4.9倍の開きがあるという。

ロイヤルティーの高いユーザーが増えているという

安心・安全なECプラットフォーム作り

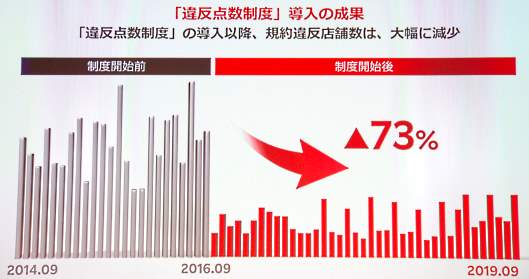

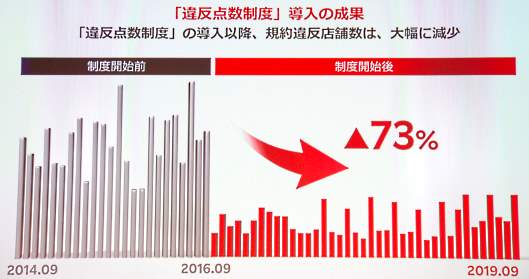

楽天は2016年に違反点数制度を導入。違反点数に応じた措置を公開し、その点数に達した場合には必要な措置を行うなど、罰則の透明化を図っている。たとえば、違反点数が年間累計で35点に達した場合、7日間のランキング掲載停止、検索表示順位のダウンといった措置が行われているという。

こうした違反点数制度について三木谷社長は次のように説明した。

罰則規定がない規定は有効性がない。警察との連携、第三者組織委員会などの設置行った。違反点数制度の導入で、権利侵害、不正レビューも大量に防ぐことがきた。制度スタート後、規約違反店舗は73%減少した。悪いことをやっている店舗は皆さんの敵。安心・安全便利に買ってもらえるようにしている。

三木谷社長は違反点数制度の有効性を訴えた

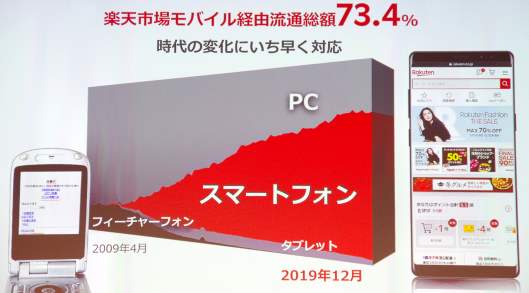

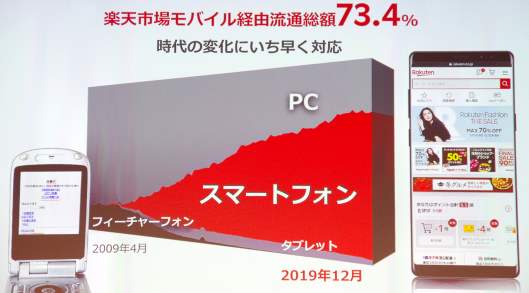

モバイルシフトが進む「楽天市場」

2019年12月時点で、「楽天市場」の流通総額に占めるモバイル経由の割合は73.4%。三木谷社長は「想像をはるかに超えてモバイル化が進んでいる」とし、次のように話した。

今後のネット通販は、タイピングしなくても購入体験ができるようになる。顔認証、音声で買える時代がやって来る。それに伴い、マーケティングはテレビ広告やソーシャルメディアの活用が重要になる。

「楽天市場」のモバイル経由流通総額の推移

「楽天市場」はソーシャルメディアなどを駆使してスマホやSNSユーザーを獲得しているという

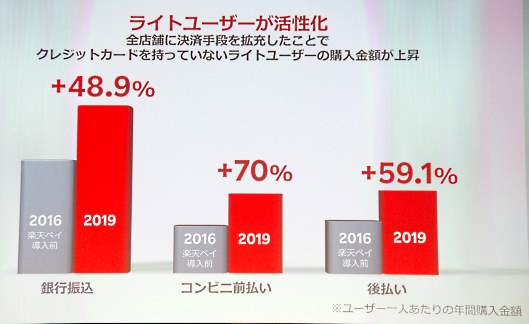

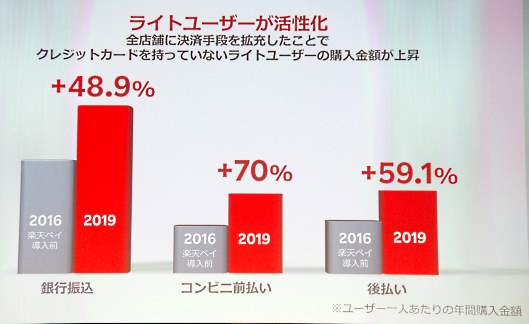

「楽天ペイ」の導入でライトユーザーが活性化

ある店舗はクレジットカードが使えるものの、別の店舗では使えない――。こうした状況はユーザーにとってとても不便。こうした状況を打開するためにスタートした「ワンペイメント」。1つ決済プラットフォームに統一したことによって流通総額があがった。

決済手段の拡充によってライトユーザーが活性化されたという

三木谷社長はこう説明し、特にライトユーザーが活性化していると強調したのが2017年に一新した「楽天ペイ(楽天市場店舗向けペイメントサービス)」。そして、「楽天市場」で2019年に始まった後払い決済サービスの導入は、現在のところ各出店者の任意になっているが、「今後の大きな取り組みは後払い。『楽天市場』全体で導入していく」と三木谷社長は話した。

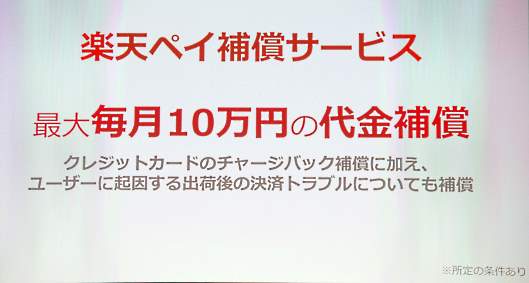

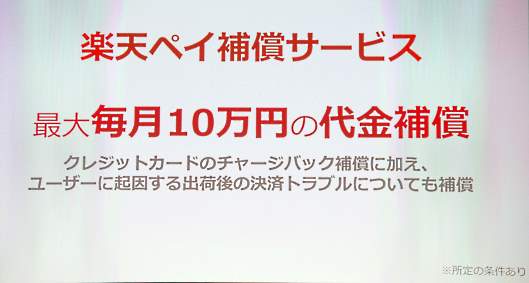

また、「楽天ペイ補償サービス」として、ユーザーに起因する出荷後の決済トラブルについても補償していく方針を示した。

「楽天ペイ」の補償サービスを拡充する

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:楽天・三木谷社長が語った「送料無料ラインの全店舗統一」実施への決意&2019年の総括と今後の取り組み | 大手ECモールの業績&取り組み&戦略まとめ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.