「楽天市場のR-Karte(店舗向けのデータ分析システム)で表示される売上公式が、訪問者数(UU)基準からセッション数基準に変わった」と聞いて、「なぜ? これは大きなことでは?」と思った元楽天店長で現在は『ネットショップ担当者フォーラム』編集部の私、藤田。変更に至った背景や店舗への影響など、いろいろなことが気になる……。疑問解決のために、ECコンサルティングを手がける二天紀の山本頼和氏にお話を伺いました。

サードパーティーCookieのブロックが発端 ――今回、R-Karteで表示される売上公式がセッション数ベースに変わった背景には何があるのでしょうか?

山本氏 今まで売上公式としていた訪問者数(UU)が将来的に使用できなくなる 」と楽天が予測したからだと思います。

二天紀 代表取締役の山本頼和氏 一番影響が出るのは意思決定 ――店舗にどのような影響が出ると考えられますか?

山本氏 意思決定に影響が出る と思います。今までは集客数を訪問者数(UU)のみで計測している店舗が多いと思います。

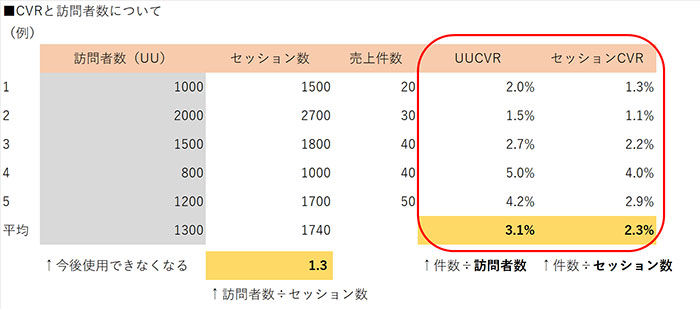

楽天市場のCVRは「売上件数 ÷ 訪問者数(UU)」で算出されています 。今回の変更でCVRを求める公式が、「売上件数 ÷ セッション数」になるわけです 。そうなると分母の数が増えるので結果的にCVRが下がったように見えるんです。ちなみにGoogleアナリティクスではCVRの分母はセッション数です。

このあたりを理解されていないと、変更後のデータを見た店舗は「集客は増えたのに、CVRが下がっている!? 」 と思うでしょう。

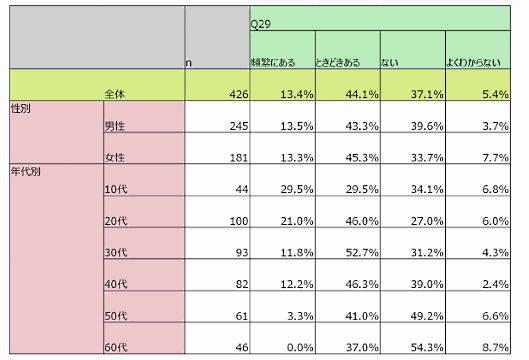

扱っている商材特性や客層の特性にもよりますが、訪問者数(UU)が1,000とした場合、訪問数(セッション数)は1,200~3,000(1.2~3倍)くらいになると予想します。つまり、CVRは20%~60%ほどダウンしたように見えます 。

また、集客数は訪問者数(UU)とインプットされている はず。この集客数の値が訪問者数(UU)から訪問数(セッション数)に変わるのですから、集客が増えたように感じるでしょう。

つまり、集客が増えてCVRがダウンしたと読み取ると、意思決定を誤る可能性があるでしょう。

CVRと訪問者数の見え方について。例として数値入力して計算してみると、訪問者数は1.3倍、CVRは3.1%から2.3%に下がっている ――セッション数ですが、1人のユーザーが同じ店舗で来店と離脱を繰り返したら、その度にカウントされてしまいますが、セッション保持期間はどのくらいなのでしょうか?

山本氏 :毎回ではないですね。楽天は「30分以内の同じユーザーからのセッションは、何回でも1セッションとする 」と明示しています。31分からは2セッション目になるということですね。

――従前の訪問者数(UU)ベースの各種データはもう見れなくなってしまうんでしょうか?

山本氏 :今のうちに過去のデータ、特にセッション数のデータをダウンロードしておく 」ということ。今まで訪問者数(UU)基準でYoY(昨対比)のデータを見て分析・予算設定などをしていた場合、今後はセッション数を基準にする必要があります 。その時、過去のセッション数がなければYoYを見ることができませんので。

CVRが下がるのはどんなジャンル? ――セッションが分母になると「CVRが下がる」と指摘していましたが、どのジャンルでも大幅に下がるのでしょうか?

山本氏 レディースアパレル だと予想します。服を買う時にサイズや色、デザインなどさまざまなことを比較、検討したり、購入までに複数回訪問する傾向があるので、1ユニークユーザーの購入までのセッション数が多いはずです。

反対に、そこまで下がらないと思うのは型番商品やコモディティ商品を扱うショップ。また、同一商品をリピート購入されているショップ でしょう。たとえば水やコンタクトレンズなど、すでに購入する商品が決まっている、定期的に同じ商品を購入する場合は他の店舗と比較することも購入までの訪問回数(セッション数)も少ないはずなので、顕著に下がることはないと予想しています。

楽天に出店している店舗が現時点でできること、やるべきこと ――楽天に出店している店舗が「これだけはやっておくべき! 」ということを教えて下さい。

山本氏 過去データをダウンロードしておくこと 。そして、そのデータの中には訪問数(セッション数)も表示されているはずです。まず過去のデータはUUCVRのままでしょうから、セッション数で割り戻したセッションCVRに算出しておきましょう。

2つ目は、広告評価基準の見直しを行うこと 。広告によると思うのですが、従来のレポートが見えるうちにこれまでの広告の集客数を、訪問者数(UU)から訪問数(セッション数)に置き換えて訪問数(セッション数)を分母としての広告別CVRの基準を残しておくことをおすすめします。

店舗の施策にどう影響する? ――意思決定やCVRの低下以外にも影響があると思いますが、他にどのような変化がありそうでしょうか?

山本氏 リスティング広告などの検索連動型広告・ショッピング広告の需要が上がるかもしれませんね 。加えて、SNSでの広告が台頭してくる可能性もあります。

2つ目はユーザー検索数が増えるかもしれない 。今までは自分から検索しなくても、Webページを閲覧していればリターゲティング広告で商品情報が表示されていました。しかし、リターゲティング広告が減れば、自ら情報や商品を探しに行くという行動が増えるかもしれません。

3つ目は、店舗にコンテンツマーケティング力の向上が求められるようになること 。Cookieを使った広告が減るということはユーザーにアプローチできる“面”が減るともいえます。そうなると、ますますコンテンツマーケティングやSNSが重要になるかもしれませんね。また、訪問数が減少すると仮定すれば、訪問者の離脱率を減らしていく取り組みや、再来訪を増やす取り組みが必要になると思います。特にコンテンツを充実させれば店舗のリピーターやファンの増加につながる傾向になります 。

サードパーティーCookieが取得できなくなることで、リターゲティング広告マーケットも流入も減少していくとすれば、改めてSEOを見直す店舗も増える でしょう。リスティング広告やGoogleショッピング広告へのシフトが始まる かもしれません。その場合は、クリック単価が高騰する可能性があります。また、この機会に店舗はコンテンツマーケティングに力を入れていったり、SNSプラットフォーマーも広告に力を入れていくかもしれませんね。

◇◇◇

こうした変化・対策を踏まえ、山本氏はインタビューをこう締めくくりました。

今回の楽天における基準変更は、大きな枠で捉えると、「集客について考える機会」 だとも思います。

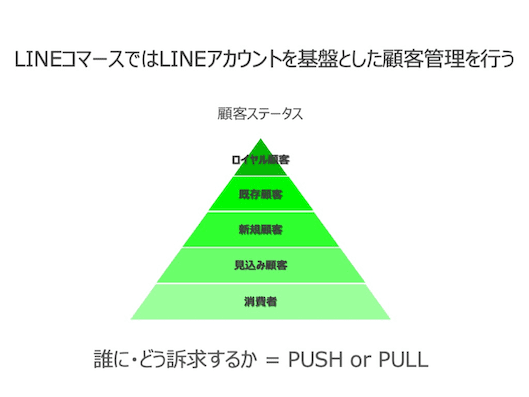

「集客」の単位は訪問者数(UU)、訪問数(セッション数)がありますし、集客する対象も「新規訪問の客」「リピート訪問の客」という訪問軸と「未購入の客」「購入済の客」という購入軸の4パターンが存在します 。

しかし、まだまだ多くの店舗は集客を “ひとつの塊”として考えているように感じます 。また、集客アップを図るとなると無条件に「未購入の新規訪問客」を中心に設計する傾向があります。CVを増やそう、つまり「CVRを高める必要はない、CVを増やすことが大事」と考える際、「何回訪問していただくか」「どこから再訪問していただくか」といったユーザーが購入に至る過程を考慮することが重要になると考えます。

集客施策が多様化し、消費者のリテラシーが向上している時代こそ、訪問者がサイト内でどんな動きをしているかを考え分析し、施策を打つ力が大事になる と考えています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。楽天の売上公式基準が変わった?! 専門家が語る「店舗への影響と対策、集客について」

まとめると、

これを読んでしまうとAmazonや楽天市場のレビューだけでなく、他のサービスのレビューそのものが信用できなくなってきますよね。業者側もどんどん進化というか対応してきていますし、ベストレビュアーの中にもヤラセ業者がいるかもしれないということなので……。

この流れが強まると店舗で実物を見たくなる人やチャットで相談する人も増えるはずなのです。そういったところに商機を見出すチャンスかもしれません。