2019年の全米EC事業トップ1000社で第1位(Digital Commerce360調べ)のAmazonは、世界で最も価値のある企業の1つですが、その地位に胡座をかいてはいません。さらに優位に立ち、小売業界トップの地位を確固にするために、Amazonは絶えず努力しています。

大規模なリスクを取ることも成長の一環 「企業が成長するにつれて、失敗の規模も含め、あらゆるものを拡大する必要があります」 。2019年4月、AmazonのCEOであるジェフ・ベゾス氏は株主に宛てた年次報告の中で次のように述べています。

失敗の規模が大きくなっていなければ、目立った変化をもたらす規模で価値を生み出すことはできません。我々が時々、数十億ドル規模の失敗を経験しているのであれば、それはAmazonが現在の企業規模にふさわしい実証実験をしている ことになります。もちろん、このような実験をむやみに行うつもりはありません。良い投資になるように努力しますが、すべての投資が最終的に報われるわけではありません。このような大規模なリスクを取ることは、大企業としてお客さまや社会に提供できるサービスの一環 だと考えています。

Amazonは2019年にさまざまな実証実験を行いました。プライム会員への配送時間を半分に短縮、プライムデーのセール期間を12時間延長、新ブランドの食料品店を数十店舗開店するために静かに動き始めたり、広告ビジネスが急成長 するなど、さまざまな分野で成果が現れました。

今回は、2019年におけるAmazonの最も注目すべき進展をまとめました。

スピード配送 Amazonが2019年4月に、プライム会員向けに1日配送を無料提供するために8億ドルを投じる計画を発表 したことで、eコマース業界の競合他社もその後を追わざるを得ませんでした。

たとえば、Walmartは5月にいくつかのエリアで1日配送の無料サービスを開始。Targetは複数の同日配送オプションを提供する取り組みを急速に拡大 しました。

競合他社も同様のサービスを提供しているにも関わらず、Amazonの1日配送サービスの影響は大きく、消費者はよりAmazonで買い物するようになりました。Amazonの2019年第2四半期の売り上げは20%近く増加し、第3四半期に至っては24%の増加です 。

しかし、このような売上高の増加には大きなコストも伴いました。たとえば、Amazonの配送コストは第3四半期に約46%上昇し、四半期ベースでは2年以上ぶりとなる減益に直結しました 。

Moody社のAmazon担当アナリストであるチャーリー・オーシェア氏によると、この投資は「長期的な利益のための短期的な痛み 」であり、実店舗を持つ小売事業者との競争力を高めるために必要だった と言います。

フルフィルメントを加速するための投資は、Amazonの長期的な成長へのアプローチと一致 しています。Amazonは長い間、配送とフルフィルメントに多額の費用を投じてきました。

2018年には消費者への配送コストで277億ドルを費やし、2017年比で27.6%増加 しました。また、Amazonの広範なフルフィルメントネットワークや施設の人件費の費用は2017年比34.8%増の340億3000万ドルを投じています。Amazonは2018年、配送とフルフィルメントに617億3000万ドルを費やしたことになりますが、これは全営業コストの28%にあたります。

プライムデーを12時間延長 Amazonは2019年7月15~16日、夏のプライムデーセール第5弾を実施しました。これは2018年7月に行った36時間セールから12時間延長 したものとなりました。

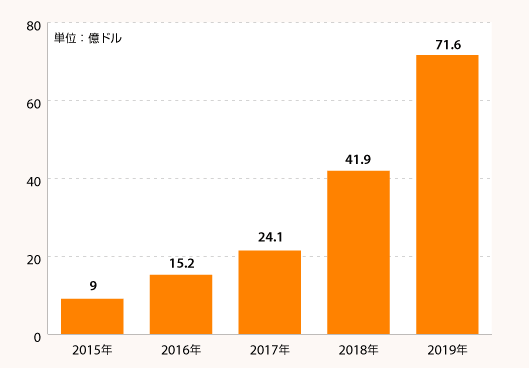

この時間延長に加え、実施地域は2018年より1か国多い18か国でプライムデーが開かれたおかげで、流通総額は推定71億6000万ドル(Digital Commerce360調べ)を記録 しました。この数字は、2018年に比べて71%増 になります。

Amazonはプライムデー終了後、2日間の合計流通総額が2018年のブラックフライデーとサイバーマンデーを合わせた額を上回ったと発表 しました。Amazonによると、18か国のプライム会員は、世界中のAmazonマーケットプレイスに出品しているサードパーティー販売業者からの購入を含め、1億7500万点以上の商品を購入 したそうです。

マーケットプレイスのプライムデーにおける流通総額は20億ドルをはるかに超えた と、Amazonは発表しています。

いくつかの要因がプライムデーの流通総額の伸びに影響しました。販売期間の延長に加えて、2017年の時のような大きな技術的な問題もサイト上で起こりませんでした。

CIRP(国際生産工学アカデミー)の推定によると、2019年の全米のプライム会員は前年より1000万人増えた そうです。おそらく、Amazonの長期戦略にとって最も重要なことは、プライムデー初日にこれまでのどの日よりも多くの新規会員を獲得し、さらには翌日の7月16日もほぼ同数の新規会員が増えた ことです。

また、多くの小売事業者がプライムデーの前後に独自の催し行い、Amazonのホリデー商戦に対抗しようとしたことで競合他社に「ハロー効果」をもたらしました 。

たとえば、Walmartは「夏の特売で大幅な節約ができます」と宣伝し、会費を払わなくても利用できる2日以内の配送特典を無料にしました。Nikeは厳選した商品を30%割引で提供する「フラッシュセール」を2日間実施し、eBayは7月中に関連セールを行いました。eBayが行った催しの中には、「クラッシュ」セールも含まれていましたが、「歴史が繰り返され、Amazonのサイトがまたクラッシュした場合に備えて」という意味を込めて、その名前をつけたそうです。

これらのセールは、多くの小売事業者に大きな成果をもたらしました。たとえば、マーケティングリサーチ会社のJumpshotによると、7月15~16日のWalmart.comの取扱高は2018年のプライムデーと比較すると43%近く増加し、Nike.comの取扱高は2018年と比較して153%増加 したそうです。

この分析は、世界中の1億人の消費者が毎月eコマースサイトで行う1600億回以上のクリックデータに基づいています(アメリカの消費者がパネルの大半を占めています)。Jumpshotは消費者のクリックストリーム(ユーザーがサイト訪問から離脱までの間に、どのページをどのような順序で遷移したか)を追跡し、サイト内検索、商品ページビュー、オンラインのコンバージョンポイントを追いかけています。コンバージョン率にはモバイルとデスクトップが含まれますが、アプリは対象外です。

新しい食料品チェーン Amazonは11月、近いうちに新しい食料品店チェーンを立ち上げる可能性を示唆する情報を掲載しました。

Amazonは、ロサンゼルス近郊のウッドランドヒルズで、新しい食料品店の従業員を募集する広告を開始 。採用サイトでAmazonは、この新しい店舗(今のところ名前は未定)を「最初の食料品店」と呼んでおり、今後さらに店舗が増える可能性があります。

求人ウェブサイトでは、カリフォルニア州の“仮想地区”で食料品店の地区責任者として働く人を募集していました。また、この「アマゾン初の食料品店」 に関連し、シアトルに拠点を置くポジションで、実店舗でのインストラクショナルデザイナーやラーニングエクスペリエンスデザイナーの募集もありました。これらの仕事はすべて、ウッドランドヒルズの1つの店舗に関連するものかもしれませんし、2020年に複数の新しい食料品店にスタッフを配置する計画の一部かもしれません。

Amazonは、2020年にオープンする食料品店の数や種類については明らかにしていません。しかしAmazonはCNET.comに対し、この新しい食料品店は、Amazonが2017年に137億ドルで買収したWhole Foods Marketとは別のものになる と答えました。Amazonによると、新ストアでは従来のチェックアウト技術を採用 する予定で、Amazonの小規模チェーンコンビニエンスストア「Amazon Go」で使用しているレジ不要システムは採用しないそうです。

Amazon幹部は、ウッドランドヒルズ店をオープンしたからといって、Whole Foodsへの投資から後退するわけではないと強調 しています。Amazonは2019年に新たにWhole Foodsを17店舗オープンし、今後もさらに増やす予定です。Amazonによると、新店舗はWhole Foodsの代替店として運営される そうで、アナリストらは高級路線のWhole Foodsよりも低価格で提供されるだろうと推測 しています。

投資会社Edward Jones社の株式調査担当シニアアナリストであるブライアン・ヤーブロー氏は、Amazonが一般的な食料品店を開店することは理にかなっていると言います。1兆円を超える食料品市場において、Amazonが足場を固めることができる からです。食料雑貨小売業は通常利益率の低い事業ですが、食料品店をオープンすることでAmazonに消費者との交流機会を多く与えてくれる はずです。

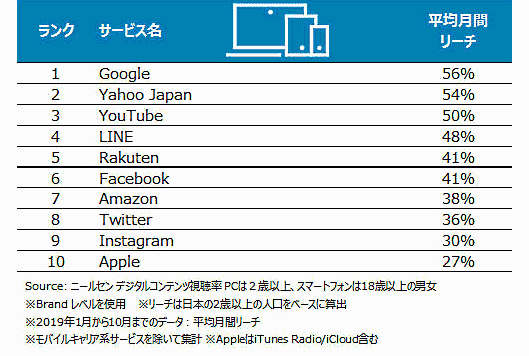

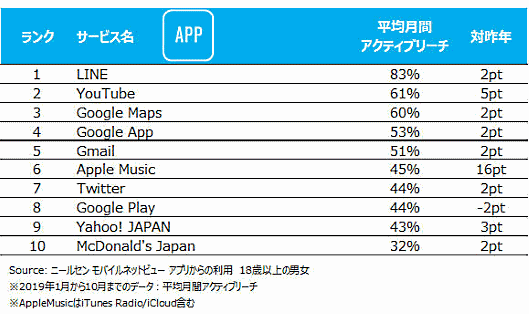

大規模広告ビジネス Alphabet社のGoogleとFacebookは長い間デジタル広告を支配してきましたが、Amazonの広告事業は彼らの強力なライバルとして急速に台頭 しつつあります。

デジタルマーケティング市場の調査を行うeMarketerによると、Amazonは2018年、アメリカのデジタル広告市場の約7.6%を占める98億5000万ドルの広告収入を生み出した と推察されています。2020年のアメリカにおける広告売上は32.6%増の130億6000万ドルと予測されていますが、デジタル広告はその8.6%を占めることになります。

2018年-2021年の米国Amazonにおけるデジタル広告収入(デスクトップ、ノートPC、スマートフォン、タブレット、その他のネット接続デバイスに表示される広告。eMarketerの「Amazon Advertising 2019 成長の鍵は、Amazonが広告枠を劇的に増やしたことと、ブランドを自社のマーケットプレイスで販売させることに力を入れたこと にあります。

たとえば、スポンサーブランド(以前はヘッドライン検索広告として知られていました)は、広告主がブランド認知度を高めるのに役立つことを目的としたキーワードをターゲットとしたクリック単価型検索広告で、以前は検索結果のトップにしか表示されませんでした。しかし、2018年8月にAmazonは、スポンサーブランドをWebサイトの左側と検索結果の下部に表示 。より多くの広告スペースの提供を開始しました。

広告枠の増加により、インプレッション数が大幅に増加しました。たとば、2019年第2四半期、デジタルマーケティング会社Markle社は、クライアントが行ったスポンサーブランド広告のインプレッション数の57%が、サイト左側およびページ下部の広告によるもの だったことを明らかにしています。

この調査結果は、少なくとも19か月間にわたってMarkle社に協力し、戦略目標や商品の提供内容を大幅に変更していないクライアントのデータに基づいています。Amazonでこれらの広告が目立つようになったことで、消費者はこれらの広告をより頻繁にクリックし、より多くの買い物をするようになりました。スポンサーブランド広告の売り上げは2019年第3四半期で57%増加 しています。

また、スポンサープロダクト広告(デスクトップとモバイルデバイスの検索結果、および商品詳細ページの右側、または下部に表示されるキーワードをターゲットとしたクリック単価広告)の売り上げも増加しました。スポンサープロダクト広告の売り上げは、2019年第3四半期に69%増加 。同広告は、Amazonの主要な広告フォーマットで、2019年第3四半期におけるAmazonマーケティングサービスの全支出の85%を占めています 。

当然のことながら、マーケットプレイスで販売する小売事業者は、Amazonのプライムデー向けの広告支出を大幅に増やしました。これらの広告を取り扱う複数のベンダーから得たデータによると、使った広告費用はきっちり回収できたようです。

たとえば、2018年のプライムデーにAmazonで広告を出した小売事業者の61%が2019年に支出を増やした と、Amazonの出店者向けソフトウェアを販売するSeller Labs社は、自社ツールを利用している事業者のデータをもとに推察しました。平均して、小売事業者は2018年より119%も多くの金額を広告に費やし たそうです。

デジタルマーケティング会社のKenshoo社も、クライアント間で同様の動きがあったと報告しています。2018年と2019年のプライムデーに広告を出したKenshoo社のクライアントは、セール初日の月曜日に平均して前年の約2倍の広告を出稿 しました。いくつかのカテゴリーの事業者はさらに積極的で、玩具やゲームのブランドは前年比で6.3倍、健康や美容のブランドは3.1倍、コンピューターや電子機器のブランドは2.0倍の広告費を使いました 。

FedExとの確執 FedExは8月、Amazonとの陸送サービス契約を更新しない と発表しました。

この動きの背景には、Amazonが何百ものフルフィルメントセンターを持つロジスティクスネットワークを構築し、専用ジェット機で翌日配送を行い、FedExへの依存度を着実に減らしている状況 があります。

また、Amazonはアメリカの規制当局に提出した最新の年次報告書の中で、競争上のリスクを指摘したFedExの陸送請負業社による配送をモデルにした宅配サービスも開始する予定です。

Amazonとの関係解消は、FedExの2019年第2四半期の収益に大きな影響を与えました。さらにFedExが競合他社と比較して、ホリデーシーズン中に商品を時間通りに配達することに苦戦していたため、Amazonは12月中旬にサードパーティーの販売業者がFedExのサービスを利用することを禁止 しました。

FedExはメールで次のように声明を出しました。

「Amazonの決定に影響を受ける配送会社は大変少数ですが、最も出荷の需要が高い時期に、小規模事業者の選択肢を制限し、消費者の需要を満たしビジネスを存続させるための彼らの努力が報われなくなる可能性があります。

「2つの会社の間には沢山のわだかまりがあります」とアトランタのコンサルティング会社Spend Management Experts社を経営するジョン・ヘイバー氏は言います。同氏によると、今回の揉め事はUPSにとっては有益であり、UPSはAmazonとの交渉力を高めることになる と言います。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」 で公開されている記事のフィードに含まれているものです。Amazonはどこまで拡大する? スピード配送、広告ビジネス強化、新食料品店など2019年のアマゾン施策まとめ | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

まずは上の記事の最後にある私のコメントから。

大きな流れは音声ショッピング以外はほぼこの通りだったと思います。Twitterで最も流行った「平成最後」関連で、新元号が話題になりましたし、ラグビーW杯は言わずもがな。

動画広告もサブスクもどんどん増えましたよね。リアル接点の使い方はもう当たり前になったというか、ここを上手く使えてないところは選ばれなくなってきています。これを受けて、2019年がどうだったか振り返っていきましょう。