ECサイトで売上を伸ばすには、魅力ある商品をそろえるだけでなくその魅力をお客様に正しく伝える工夫が大切です。その中で「キャッチコピー」は、商品の魅力を端的に説明する上でとても重要な存在。しかし、「キャッチコピーの作り方がわからない」「考えたコピーがパッとしない」という悩みを持つ方は多いと思います。

今回はキャッチコピーの作り方と、より効果的なキャッチコピーにする5つのコツをお伝えします。

ECサイトにおけるキャッチコピーの役割と重要性

まずはキャッチコピーの役割とはなにか、その重要性について確認しましょう。

キャッチコピーの役割とはユーザーの興味を引き付け、目を止めてもらうことです。決して無理に商品を押し売りする宣伝文句ではありません。

サイトや商品ページに訪れたユーザーは自分に関係がある商品か、このまま読み進める価値があるかなどをたった3秒で判断していると言われています。そのわずかな時間で商品に興味を持ってもらわなければ、ユーザーはどんどん離れてしまい、いくら集客ができても、売上が上がることはありません。

そこで有効なのがキャッチコピーです。商品の魅力を端的に説明し購買意欲を高めることができれば、そのままページを読み進めてくれる確率は大幅に上がり、売上の増加にもつながるというわけです。

キャッチコピーを変えたら、商品の売上が16倍に!

ここで1つ、キャッチコピーを変えたことで売上を大きく伸ばした事例を紹介します。

約10万円の高級コーヒー焙煎機を販売するメーカー会社は、もともとは飲食店を中心に熱烈な支持を得ていました。しかしリサーチした結果、「専門店の味を家庭でも手軽に楽しみたい」という一般のお客様のニーズに気付きます。

そこで、「本格派・専門店の味」を押し出した従来のキャッチコピーに、「簡単・手軽さ」を訴求する内容を加えました。すると、前年比16倍にまで売上を伸ばすことに成功したのです。

このように、ユーザーの心をつかむ文章(キャッチコピー)を書けるか否かで売上が大きく変わることもあります。

では、そのようなキャッチコピーを作るには一体どうすれば良いのでしょうか。

ターゲット層に刺さるキャッチコピーの作り方

いきなりペンを持って考えても、なかなか良いキャッチコピーは浮かびにくいものです。キャッチコピーを作るには大きく3つの段階があります。

- ねらうターゲット層を明確にする

- ターゲット層に支持される強みを抽出する

- 強みをキャッチコピー化する

これらのステップを1つずつ順番にクリアしていきましょう。

1.ねらうターゲット層を明確にする

先ほどキャッチコピーの役割は「ユーザーの興味を引き付け、足を止めてもらうこと」だと説明しました。ではそのユーザーとは一体誰なのか、商品の特性を踏まえた上で、まずはターゲット層を明確にしましょう。

ターゲット層を考えるヒント

- 属性(性別・年齢・職業・収入・居住地など)

- 価値観(性格・嗜好・ライフスタイルなど)

- 課題(解決したい悩み・問題意識・購入動機など)

当たりさわりのない万人受けする手紙よりも、たった1人のために書かれた手紙の方が心に響きますよね。キャッチコピーも同様にターゲット層を絞って発信しないと、誰も目を止めてくれません。繁盛しているECサイトでも、実際に商品を買ってくれるのは100人中10人程度です。まずは100人中1人のユーザーに買ってもらえることをイメージすると、ターゲット層を絞りやすくなります。

2.ターゲット層に支持される強みを抽出する

ターゲット層が決まったら、次はキャッチコピーで「なにを伝えるか(What to say)」を考えます。伝えるべき内容がずれていたら、いくら表現を工夫しても商品の魅力は伝わりにくいので注意しましょう。また、同じ商品でもターゲット層によって支持される強みは変わります。例えば「オーガニックの日焼け止め」を扱う場合、

- 品質を重視する方には「お子さまにも使える、お肌にやさしいオーガニック素材」

- 利便性を重視する方には「化粧下地にも使えて、洗い流しも簡単」

というようにアピールできます。

上記は一例ですが、ターゲット層によって関心事や購入動機は異なります。売り手視点で言いたいことを言うのでなく、ターゲット層について深く理解し、どのような内容で訴求すべきかを考えましょう。なお、ターゲット層に支持される強みを見つけるには、以下の3つの視点から分析すると考えやすいです。

商品の強みを見つける3つの視点

- 品質重視(Quality):高機能、安全性、ブランド など

- 価格重視(Price):低価格、コストパフォーマンス など

- 利便性重視(Convenience):使いやすさ、簡易性、専門性 など

3.強みをキャッチコピー化する

ターゲット層への訴求ポイントが定まったら、最後にそれを「どう伝えるか(How to say)」を考えます。

ここまできたら、思い浮かんだキャッチコピーを実際に何本も書いてみましょう。1本目から素晴らしいキャッチコピーを作ろうとすると、頭の中がこり固まってしまい良い案が浮かびにくくなります。思いつくままにどんどん書いていくのがおすすめです。その中から最良だと思うものを選びましょう。

しかし、一つひとつの商品にそこまで考える時間はかけられない、という方がほとんどだと思います。そこで効果的なキャッチコピーを作るためのヒントをご紹介します。

より効果的なキャッチコピーを作るための5つのコツ

キャッチコピーの表現方法を考えるテクニックは無数に存在します。その中でも最低限押さえておくべきポイントや高い効果が期待できるものを5つまとめました。

- キャッチコピーはできるだけシンプルにする

- ターゲットを主語にして「自分ごと化」させる

- イメージや数字を使って具体化させる

- 商品の説明でなく、ベネフィットを伝える

- お客様の声をキャッチコピーに活かす

1.キャッチコピーはできるだけシンプルにする

商品の魅力を詰め込もうとして、キャッチコピーが長文になってしまうケースは多いです。しかし、広告を好んで読む人はほとんどいませんし、長いキャッチコピーは読む人のハードルになります。道行く人が一目見ただけですっとわかるように基本的にはシンプルで短いキャッチコピーを目指しましょう。

具体的に「何文字以下だと良い」というルールはありませんが、できるだけ無駄な言葉は省き、必要な情報だけを取捨選択して、キャッチコピーを洗練させましょう。

2.ターゲットを主語にして「自分ごと化」させる

キャッチコピーの主語にターゲット層をそのまま盛り込むと効果的です。キャッチコピーを見て「私のことだ!」「自分に関係のある商品かも」と思ってもらえれば、そのまま商品ページを読み進めてくれる可能性が大幅に上がるからです。

例えば取り付けが簡単な家具を説明する際に

「 誰でも取り付け可能!」

「初心者でも取り付け可能!」

という2つのキャッチコピーがある場合、後者の方がより反応が良くなります。

3.イメージや数字を使って具体化させる

よくあるキャッチコピーの落とし穴として、「素材にこだわった◯◯」というフレーズがあります。しかし、これでは具体性がなく買い手にとって何が商品の良さなのかがわかりにくいです。しかし、「北海道産の牛乳のみを使った◯◯」という表現ならどうでしょう。先ほどよりも商品の良さをイメージしやすく、より印象が強まったと思います。

このように、買い手がイメージしやすい表現を使って具体化すれば、より商品の魅力を訴求しやすくなります。ほかにも、「すぐに取り付け可能」ではなく「5分で取り付け可能」のように、数字を使ってわかりやすく伝える方法もおすすめです。

4.商品の説明でなく、ベネフィットを伝える

キャッチコピーが単なる短い商品説明になってしまう、というのはよくあるミスです。キャッチコピーはユーザーに商品の魅力を知ってもらい、購買意欲をかき立てるものでなければなりません。そのため商品説明ではなく、その商品を買うことで得られる利益や価値にフォーカスを当てましょう。

例えば、書きやすさが特徴のボールペンについて、「書きやすさにこだわったボールペン」と表現しては、その商品をわざわざ選ぶ必要性がわかりにくいです。しかし、

「仕事の能率がアップするボールペン」

「スムーズな書き心地がクセになるボールペン」

などのように書けば商品の価値を訴求できます。

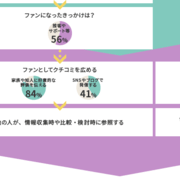

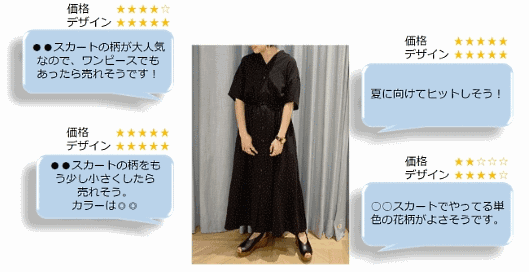

5.お客様の声をキャッチコピーに活かす

実際に商品を買ったユーザーにアンケートを実施し、その結果をキャッチコピーに活かすのも有効です。購入を決めたのはどんなユーザーで、どんな悩みを持っていて、どこに魅力を感じて商品を買ったかは、ユーザー自身がよくわかっています。それらをアンケートで聞き出せれば、ダイレクトにターゲット層に響くキャッチコピーを作れます。

アンケートで聞く質問の例

- 商品を購入する前は、どんなことに悩んでいたか(ターゲット層)

- 購入の決め手は何か、商品のどこに魅力を感じたか(商品の強み・特徴)

- 実際に使ってみた感想はどうか(ベネフィット)

まとめ

ユーザーがECサイトや商品ページを訪れたとき、そのまま読み進めるかを決める時間はわずか3秒です。その短い間でユーザーの興味を引き付け、目を止めてもらうためには、キャッチコピーを工夫するのが効果的です。ターゲット層に商品の魅力をいかに伝えられるか、価値を感じてもらえるかで売上は大きく変わります。

本記事で紹介した作り方やコツを参考に、ぜひキャッチコピー作りにトライしてみてください。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ユーザーの購買心にトライ!商品の魅力をしっかり伝えるキャッチコピー作り5つのコツ | E-Commerce Magazine Powered by futureshop

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

2019/12/3

2019/12/3

まとめると、

ご存じの方もいるかもしれませんが、Amazonは「地球上で最もお客様を大切にする企業であること、お客様がオンラインで求めるあらゆるものを探して発掘し、出来る限り低価格でご提供するよう努めること」を使命とする企業です。

そのお客様からのクレームがあれば、こういったことも起きてしまうということです。Amazonで売りたい人はいくらでも出てきますからね……。ユーザーの側も皆さんもちょっと気になったことを伝えるだけで、閉鎖に追い込まれる人が出てくるかもしれないということを覚えておきましょう。売る側も買う側も誠実に。