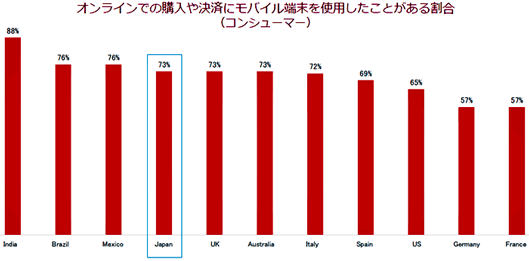

買い物カゴに商品を入れたまま会計されずに放置される……ECの世界では「カゴ落ち」「カート放棄」としてよく知られており、海外のある調査ではカートに投入された商品のうち、実際に購入されるのはわずか3割というデータもある。買い物カゴに商品を入れたユーザーの7割が購入しない状況にあるものの、「カゴ落ち」「カート放棄」の改善対策を導入している国内企業はまだ少ないのが現状だ。今回は、「カゴ落ち」によって生まれる機会損失、対策を行うことによって自社EC売上をどれだけ伸ばすことができるのかを調査データや施策例を基に紹介する。

[この記事でわかること]

- カゴ落ちによる機会損失は月間売上の4倍

- カゴ落ちの理由は「送料・決済手段への不満」が大きい

- カゴ落ちユーザーへのリマインドは通常メルマガの4倍のコンバージョン!

- 効果的なカゴ落ち施策を行うためのコツ

- カゴ落ちメールは「自動化」してコンバージョンを高める時代!

カゴ落ちによって月次売上の4倍にあたる機会損失が発生している現実

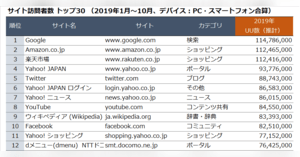

ECのカートに投入された商品のうち実際に決済されるのはわずか3割と言われている。つまり、残る7割は決済されずにそのままカート内に放置されているということだ。

もちろんこの割合はサイトごとで異なり、カゴ落ち率が8割に上るケースもある。すなわち、月次売上の4倍にあたる機会損失が毎月発生している計算になる。

![]()

56.82% 出典:Fresh Relevance in2018 (取得年月日:Mar 28, 2019)

75.60% 出典:SaleCycle in2018 (取得年月日:Jun 20, 2018)

81.40% 出典:AbandonAid in2017 (取得年月日:Jun 20, 2018)

76.90% 出典:SaleCycle in2017 (取得年月日:Jun 20, 2018)

78.00% 出典:Listrak in2016 (取得年月日:Jan 9, 2017)

75.50% 出典:Adobe in2016 (取得年月日:Jan 9, 2017)

68.80% 出典:Barilliance in2016 (取得年月日:Jan 9, 2017)

74.52% 出典:SaleCycle in2016 (取得年月日:Sep 21, 2016)

71.39% 出典:Barilliance in2015 (取得年月日:Jan 14, 2016)

68.95% 出典:IBM in2015 (取得年月日:Dec 7, 2015)

75.00% 出典:Listrak in2015 (取得年月日:May 8, 2015)

75.60% 出典:SaleCycle in2015 (取得年月日:May 8, 2015)

68.38% 出典:IBM in2014 (取得年月日:Dec 2, 2014)

72.00% 出典:Listrak in2014 (取得年月日:Sep 26, 2014)

69.20% 出典:Vibetrace in2013 (取得年月日:Mar 25, 2014)

62.30% 出典:Fireclick in2014 (取得年月日:Mar 12, 2014)

" class="img-responsive lazyload lazyload-processed" height="396" src="https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2019/ad/7086-1.png" width="529" loading="lazy" decoding="async">

サイト別カゴ落ち調査結果(全サイト平均と上位のカゴ落ち率)

出典:Baymard Institute「41 Cart Abandonment Rate Statistics」

カゴ落ちの理由は「送料・決済手段への不満」が大きい

なぜカゴ落ちが発生するのか? 皆さんはそれを理解していますか? その理由を把握すれば、「カゴ落ち」対策に役立てることが可能になる。

![]()

追加コストが高過ぎる(送料、税金、手数料)

アカウント作成が必要

完了までのプロセスが長すぎる/複雑すぎる

合計金額が最初にわからなかった

クレジットカード情報を入れるほど信用できない

エラーが発生した

配送が遅すぎた

返品ルールに不満があった

支払い方法の選択肢が少な過ぎた

クレジットカード決済が拒否された" class="img-responsive lazyload lazyload-processed" height="456" src="https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2019/ad/7086-2.png" width="529" loading="lazy" decoding="async">

カゴ落ちする理由(n=2,584/2018年)

出典:Baymard社の調査をもとに編集部で作成

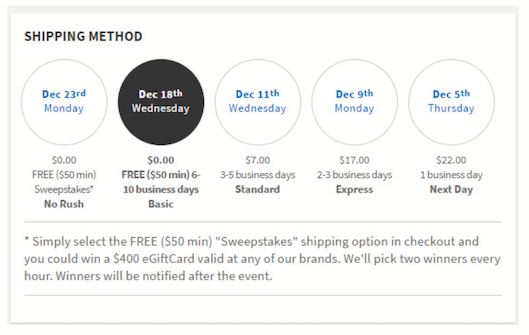

① 送料に対する不満

上位を占めているのは「送料」「決済手段」など支払いに関する不満であることがわかる。送料は一定の購入金額を超えると無料としているEC事業者が多い。そのため、購入確認画面で対象金額に達していないことがわかると追加購入のために商品検索に戻り「そのまま離脱」というパターンもあれば、「送料負担を嫌って、購入自体を取りやめる」という場合もある。

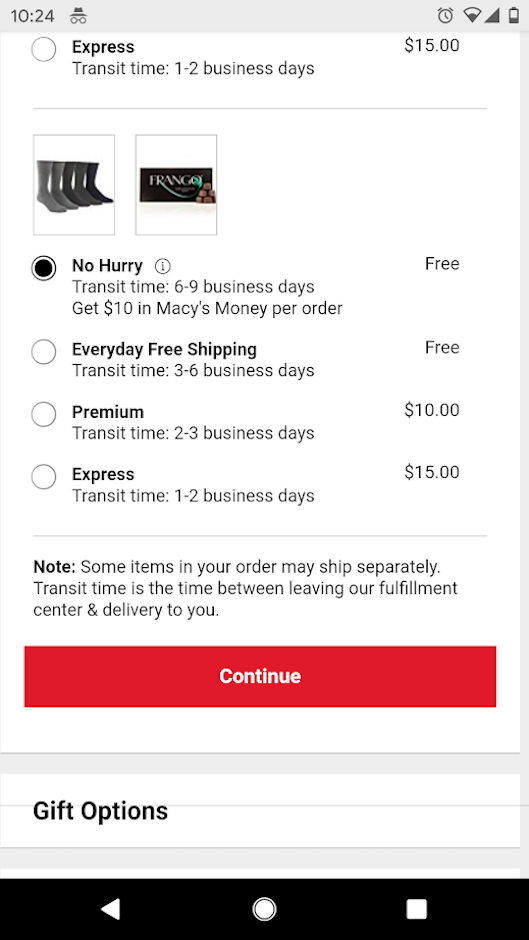

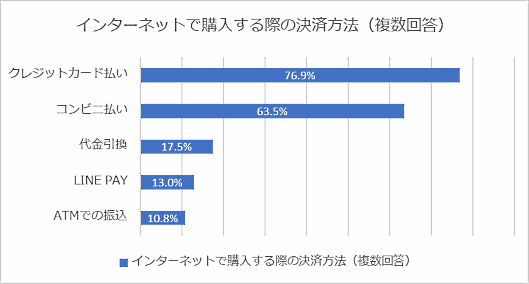

② 決済手段に対する不満

出先やプライベートで利用している端末以外などからアクセスした際、財布からクレジットカードを取り出してカード番号を入力することが億劫になるといったケースが多いと推察される。

最近はID決済サービス、後払いに対応したECモールや自社ECサイトはが増え、ユーザビリティは向上傾向にある。だが、“いつでも、どこでも”買い物できることが“当たり前”になった消費者にとって、情報の手入力といった些細なひと手間も大きなカゴ落ち要因になり得るのである。

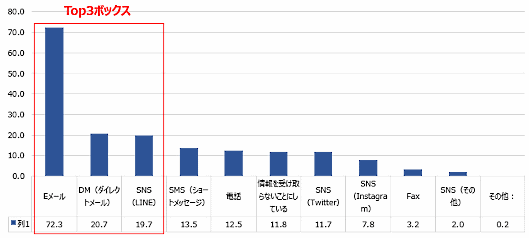

カゴ落ちユーザーへのリマインドは通常メルマガの4倍のコンバージョン!

ここからは、カゴ落ちをしたユーザーを購入客へと導くことで生まれる価値などについて触れていきたい。

カゴ落ちしたユーザーは、「一度は買い物カゴまで到達した人」である。「商品ページを閲覧したのみ」の潜在層、顕在層ユーザーと比べれば圧倒的に購買意欲の高い層のため、購入手続きを促すリマインド施策が大きな効果を生む――。このメカニズムは容易に想像ができるだろう。

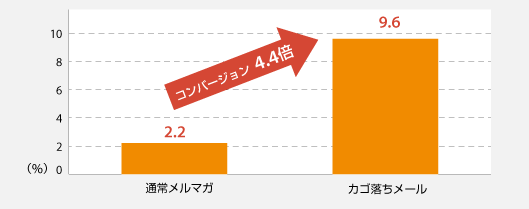

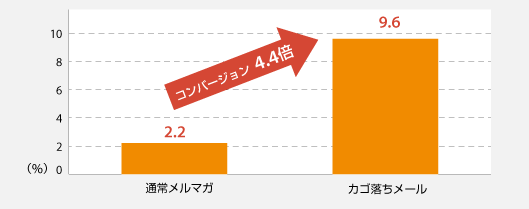

一斉メルマガとカゴ落ちリマインドメールのCV率の違い

出典:「Cuenote FC」ユーザーの実績より算出

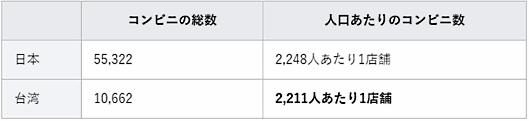

上の図は、あるアパレル企業における「一斉配信のメルマガ」と「カゴ落ちユーザーへのリマインドメール」のコンバージョン率を比較したグラフである。

カゴ落ちリマインドのコンバージョン率は、なんと、通常の一斉配信の4.4倍。もちろん「一斉配信対象者」と「カゴ落ち対象者」では分母が異なるため一概には言えないが、カゴ落ちユーザーへのアクションが大きな効果を生み出すのはわかるであろう。

たとえば、月次売上500万円のECサイトの場合、最大で約2000万円のカゴ落ちによる機会損失が発生している可能性がある(カゴ落ち率を80%と仮定した場合)。そのカゴ落ちしたユーザーにリマインドメールを送り、上記と同様に8.8%のコンバージョンを得た場合、単純計算でリマインドメール売上は176万円となる。購入意欲の高いカゴ落ちユーザーへのリマインドアクションによって、月次売上3割アップというインパクトを与えることができるのだ。

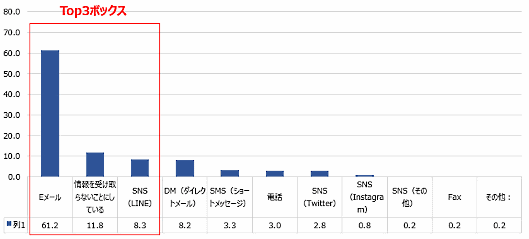

![]()

月間売上500万円のECサイトの場合、最大2,000万円のカゴ落ちが毎月発生している可能性が!

138%" class="img-responsive lazyload lazyload-processed" height="266" src="https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2019/ad/7086-4.png" width="529" loading="lazy" decoding="async">

カゴ落ちでリカバリーできる金額のイメージ。Baymard Instituteの資料「41 Cart Abandonment Rate Statistics」によると、「最大81%」というカゴ落ち率が出ている。仮にカゴ落ち率を80%とし、「Cuenote FC」ユーザーの実績であるCV実績数値8.8%で計算した場合の予測値

もちろん、ユーザーへリーチできる手段はメールだけとは限らない。今ではアプリやWebを活用したプッシュ通知、ソーシャルメディアなど数多くのチャネルからアプローチできる時代である。

これほどまでに効果の高い施策をなぜ多くのEC事業者は実施していないのか? 技術的なこと、手間などEC事業者ごとにさまざまな課題があるだろう。

ここで提案したいのは、メールによるリマインドアクションだ。ECサイト上の購買情報と紐づけて配信が行える、画像を配した訴求が即座に行える、追加でのパーミッション取得の手間が必要なく確実に多くのユーザーにアプローチができる手段だからだ。同時に複数の商品がカゴ落ちしている場合でも、メールなら1回の配信で複数商品の訴求が可能となる。

効果的なカゴ落ちメールを行うためのコツ

カゴ落ちメール施策を行うにあたり、より効果を高めるためのポイントを4点紹介したい。

① 発生後なるべく早く配信を行う。理想は「1時間以内」

カゴ落ちしてからの配信は早ければ早い方が良い。「1時間以内の配信」は「1日後の配信」に比べて反応が5倍も高いという調査結果もある。送るタイミングはもちろん、配信の遅延や不達が起こらないよう、速く・確実に送れる体制を整えたい。

② 画像付きで配信を行う

実際にカゴ落ちした商品の画像が本文内に入っているか否かで、反応が5倍も違うというデータもある。HTMLメールを閲覧できる環境にあるユーザーに対しては、画像付きのリマインドメールで購入を促すのが鉄板と言える。

③ HTMLメールによる送信を制限なく行えるか

たとえば、送信システムによっては携帯キャリアのメールアドレスにはHTMLメールを送ることができないものもある。HTMLメールはテキストメールよりも購買意欲をかき立てやすいので、HTMLの送信は重視したい。

④ 早く確実にメールが送れるか

①にも関連するが、メールは早く、確実に送信できた方が良い。ISPを問わず確実にメールが配信できる、配信実績などの観点からメール配信システムを選択したい。

カゴ落ちメールは「自動化」してコンバージョンを高める時代!

「実際にカゴ落ちメール対策をやろう」となると、「工数がかかりそう……」というイメージを抱く事業者も多いだろう。

ユーザーごとに「いつ」「どの商品」がカゴ落ちするかどうかは予測できないし、1回1回のカゴ落ちに手動で対応することはほぼ不可能である。そこでオススメしたいのが、カゴ落ち発生を自動で検知し、リマインドメールの配信までを行うメール配信システムの活用だ。

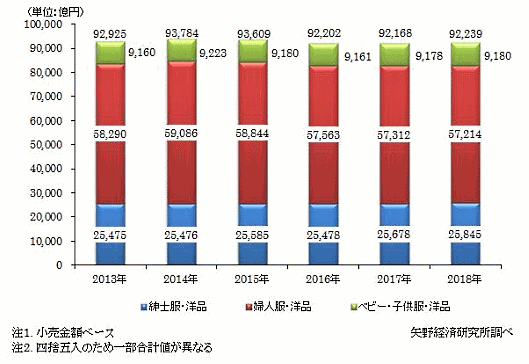

ユミルリンクが提供する「Cuenote FC カートリマインド」は、指定されたJavaScriptタグをサイトに埋め込むだけでカゴ落ちを自動で検知。売り上げ、カゴ落ちの発生状況をリアルタイムで把握し、カゴ落ちユーザーに対して発生から最短15分でリマインドメールを自動で配信することができる。

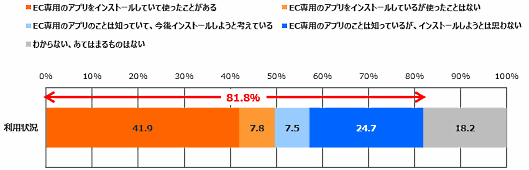

![]()

カートにタグを設置(サイトにJavaScriptを埋め込むだけ)。商品在庫データとも連係可能。

STEP2

送信するタイミングを設定すると、自動でメールが配信される(HTMLエディタ標準搭載で、訴求力の高いカゴ落ちメールが送れる)。

STEP3

全体の売上、カゴ落ち発生額/率、リカバリー金額など、リアルタイムで効果を確認可能。" class="img-responsive lazyload lazyload-processed" height="404" src="https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2019/ad/7086-5.png" width="528" loading="lazy" decoding="async">

「Cuenote FC」は、企業向けに開発された独自のメール配信エンジン(MTA)を持つ高速メール配信システム。毎時1000万通の配信性能を有するから画像付きのHTMLメールも速く・確実に送信できる強みがある

また、「Cuenote FC」では受信側端末のユーザーエージェントを自動取得し判別する機能があり、PCはもちろんアドレスだけでは端末の判別がつかないキャリアメール(docomo、au、SoftBank、Y!mobileなど)のアドレスに対しても画像付きのHTMLメール配信が行える。そのため、より多くのユーザーに高い反応が見込めるリマインドメールを送信することが可能(HTML非対応端末にはテキスト形式のメールが送られる)。この機能は競合にはない、コンバージョンの底上げに役立つ仕組みと言えるだろう。

![]()

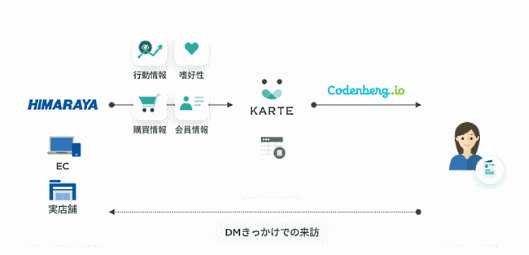

②注文手続きに至らず離脱(→カート放棄)

③システム側で検知・突合

④メール配信

「購入手続きがお済みでない商品がございます」" class="img-responsive lazyload lazyload-processed" height="266" src="https://netshop.impress.co.jp/sites/default/files/images/article/2019/ad/7086-6.png" width="529" loading="lazy" decoding="async">

カゴ落ちメールのメカニズム。「Cuenote FC」は最短15分~配信設定可能という

日本ではまだ浸透していないと言われるカゴ落ち施策だが、海外大手通販サイトなどグローバルでは既に多くの企業が実施している取り組みである。自社ECサイトのコンバージョンアップ、売上拡大をめざす事業者は、知らず知らずのうちに逃していた「カゴ落ち」という潜在売上、機会損失に着目してみるのも一考だろう。

◇◇◇

ユミルリンクでは今、資料請求で国内EC事業者Top100のカゴ落ち施策導入状況や最新の施策トレンドをまとめた「カゴ落ちメール調査レポート」を無料進呈している。

ユミルリンクが実施したカゴ落ちメール調査レポート

この調査レポートには、

- カゴ落ちメールは、どのくらい採用されているのか?

- いつ、どんな形式でカゴ落ちメールを送っているのか?

- カゴ落ちメール施策を実施する際のポイントとは?

などをわかりやすく掲載。国内の上位ECサイトが実施しているカゴ落ちメール対策の傾向を把握することができる。システム導入の検討が無くても、まずは気軽にレポートに目を通してみてはいかがだろうか。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:“月次売上の4倍”が流出!? 知っておきたい「カゴ落ち施策」の効果と方法【EC売上トップ100のカゴ落ち調査データもあり】

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

EC-CUBEのバージョン2系を使っているネットショップは多いですよね。安価でカスタマイズできるものがこれくらいしかありませんので。しかし、上記のようにセキュリティ面では問題があるので、ちゃんとした知識がある人が関わるか、バージョン4系を使ったほうが良さそうです。開発コストも気になりますが、それ以上にユーザーのことを考えれば、どうするべきかはおのずと決まりますよね。