「“本気の”CVRアップ実践講座」最終章となりますが、今回は「Web接客を運用する」をテーマにお送りします。Web接客は長期戦です。Web接客で“長期的に成果を出すコツ”について解説します。

キャラクターデザイン◎材井千鶴 イラスト◎宮川綾子

Web接客に必勝法はあるのか?

弊社ではこれまで多くのECサイトでWeb接客ツールを運用してきました。当然ながら成功だけでなく、多くの失敗もあります。準備にたくさんの時間をかけて、「この接客シナリオは絶対に上手くいく!!」と、自信満々で始めたのに、初日からCVRが大幅ダウン……なんて事もありました。

逆に、準備には全く時間をかけず「ひとまず簡単なやり方でやってみよう」と、半ば勢いで始めたものが、予想を上回るCVR改善につながる……なんて事もあります。

こういう、予想外の結果が出るたびに、「結局Web接客って、あまり考えすぎても意味ないのでは?」と思うこともあるわけです。鉄板シナリオだからと、あまり考えずに始めた接客で結果が出るという、半分ラッキーパンチのようなケースは実際にありますし、「数を多くやる」という点で、否定はしません。しかしながら、ラッキーパンチだけでは、次第に接客効果も先細りとなり、長期的には上手くいきません。今回お伝えしたいのは、Web接客で長期的に成果を出すコツです。

Web接客運用はペナントレース

Web接客を運用するということは、例えるなら、野球のペナントレースを戦うようなものです。1試合勝ったら終わりではなく、長い期間をかけて試合を繰り返し、勝ち点をたくさん稼がなければなりません。

そのためには、各ポジションの選手(接客シナリオ)が、それぞれの役割の果たしながら、チーム(ECサイト)として目的を持って戦っていく必要があります。いわばチーム戦なのです。Web接客運用という、長い長いペナントレースを勝ち残って行くためにはどうしたらいいのか? 以下の3つのことをお伝えします。

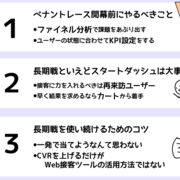

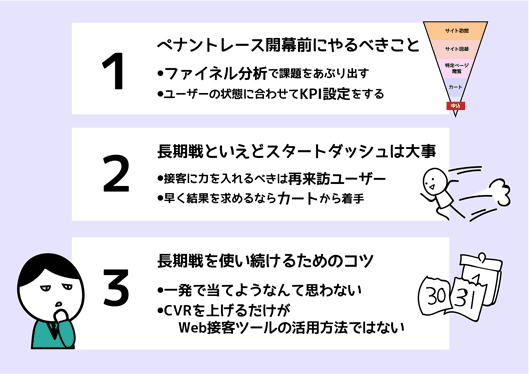

1-1 ファネル分析で課題をあぶり出す

2-1 ユーザーの状態に合わせてKPI設定をする

2-1 接客に力を入れるべきは再来訪ユーザー

2-2 早く成果を求めるならカートから着手

3-1 一発で当てようなんて思わない

3-2 CVRを上げるだけがWeb接客ツールの活用方法ではない

1 ペナントレース開幕前にやるべきこと

〜Web接客シナリオを考える前にやるべきこと

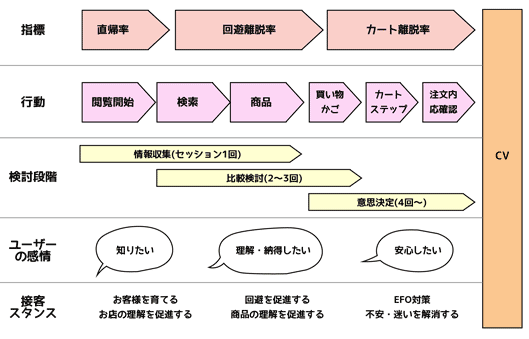

1-1 接客を考える前にファネル分析で課題をあぶり出す。「行動ステップ × 検討段階」で課題を分解しよう

コンバージョンが完了するまで、ユーザーの行動はページ軸で何ステップかに分かれます。これに加え、ユーザーには買い物に対するモチベーションの変化、つまり検討段階のレベル(時間軸)も存在します。

接客のシナリオを決めるには、このページ軸と時間軸の2つの軸を組み合わせて考えるのが有効です。

これらを掛け合わせることでユーザーを細かく分解することができ、それぞれの課題が見えてきます。ユーザーの状態がわかるので、接客のスタンスを考えやすくなります。

Web接客シナリオの方向性の例

検討段階

レベル | ユーザーの感情 | 接客のスタンス |

|---|

| 情報収集 | 知りたい | お店のメリットなど伝え、ユーザーにまた来てもらえるためのブランディングを意識した接客シナリオが大切です。 |

| 比較検討 | 理解・納得したい | 商品選びのお手伝いをしましょう。コンテンツ内では伝えてきれていない情報を提供し、買い物かごに入れてもらえるよう、熱心な商品アピールが大切です。 |

| 意思決定 | 安心したい | 返品交換の条件など、購入にあたって不安になっているポイントが何なのかを考えましょう。自分がこのお店で商品をレジに持っていくまでに、不安になりそうなことをイメージし、それを解消することが必要です。 |

1-2 ユーザーの状態に合わせてKPIの設定を変える

「お客様の検討段階レベルによって、KPIの定義を変えること」

お客様は1回の訪問でコンバージョンするとは限りません。商品によっては、検討期間が1か月以上かかるものもあります。ランディングページがトップページとも限りません。

「Web接客を開始したけどまったく成果が上がらない」と判断された接客シナリオの中には、KPIの定義が間違っているケースがあります。CVには結びついていないものの、検討段階レベルが上がっているのであれば、それは接客の効果があったと評価して良いでしょう。

検討レベルの低い「情報収集」段階のユーザーであれば、「再往訪率」や「特定のページを閲覧」をKPIとするなど、接客でお客様を育てていくというスタンスが大切です。

検討段階レベルに合わせたKPI設定の例

| 検討段階レベル | 訪問回数 | 閲覧ページ | KPI設定 | 指標(GA) |

|---|

| ①情報収集 | 1回目 | トップ | 特定ページの閲覧、

再来訪 | 直帰率 |

| ②情報収集 | 1回目 | 商品 | カートイン、再来訪 | 直帰率・回遊離脱率 |

| ③比較検討 | 2〜3回 | 検索 | 商品への遷移 | 直帰率・回遊離脱率 |

| ④比較検討 | 2〜3回 | 商品 | カートイン | 回遊離脱率 |

| ⑤意思決定 | 4回以上 | 商品 | カートイン率 | 回遊離脱率 |

| ⑥意思決定 | 4回以上 | カート | コンバージョン | カート離脱率 |

[Tips]セッション数ごとにセグメント

検討段階レベルを定義するにあたっての訪問回数はサイトによって違うので、何回目のセッションで購入率が上がるのかなどををGAで調べましょう。カスタムセグメントでセッション数を元に、それぞれのコンバージョン率を調べます。

2 長期戦と言えどスタートダッシュは大事

〜Web接客でてっとり早く勝ち点を稼ぐコツ

Web接客ツールを導入すると、当然ながら初月からそれなりのコストがかかります。Web接客運用がいくら長期戦とはいえ、早く勝ち点を上げられれば後半戦が楽になります。時間がかかるけど、本当にやりたい接客も試すこともできますよね。

2-1 注力すべきは再来訪ユーザー

一般的なECサイトでは、新規ユーザー(セッション1回目)の離脱率が高いのは当たり前です。ユーザー数が多いので、どうしても新規ユーザーに力を入れてしまいがちですが、これは間違いです。新規ユーザーのお客様は、買い物ではなく情報収集で来ている人が大半だと認識しましょう。

新規ユーザーの再来訪を促すための接客も重要ですが、複数の接客シナリオを一斉にスタートできない場合は、優先順位は一番最後で良いでしょう。お店のブランディングに関わる部分ですので、かえって再来訪率を落としたり、お店のイメージダウンにつながったりするリスクがあります。しっかり時間をかけて接客シナリオを考えましょう。

Web接客に力を入れるべきは、2回目以降の再来訪ユーザーです。再来訪ユーザーには、買い物のモチベーションの高いユーザーが多いのでCVに大きく影響します。初回来訪時と違うアプローチができるのが、Web接客ツールの最大の特長ですので、再来訪してくれたことに感謝をしつつ、機能をフル活用しましょう。

訪問回数別、接客のコツ

2回目の訪問(比較検討)

1回目で知り得ていない情報を求めています。ファーストビューで、1回目と違いを見せられるかが大切です。比較検討で来ているユーザーが多いので、口コミ情報、レビューなど、購入後のイメージがストレートに伝わる内容が有効です。

3回目の訪問(比較検討)

本気の検討レベルに入ってきています。購入することへの納得感を高めることが大切です。受賞履歴やメディア掲載情報など、対外的な評価がある場合は、このタイミングで改めてアピールすると有効です。

4回目の訪問(意思決定)

購入にあたっての不安を解消しましょう。送料や返品交換について、また、設置などが必要な場合はそれらの情報を提供し、安心して次のステップに進んでもらえるようにしましょう。

5回目以上(意思決定)

買いたいのに1歩踏み出せない何かがありそうです。自分でも購入の決め手が何かわからなくなっているケースもあります。こちらから決め手を作ってあげることで、コンバージョンの後押しをしてあげましょう。

例えば「タイムセールクーポン」や「あなただけクーポン」など、限定感を打ち出したクーポン施策が有効です。どのお店でも、クーポンはあまり多用したくないもの。この段階に入っているユーザーにだけ配布することで、コスト削減にもつなげられます。

この段階まで来ると迷うポイントがたくさん出てきています。今買うか買わないかの2択にして、選択肢を減らしてあげることがポイントです。

2-2 カートに改善の余地はないか?

当然ですが、カート離脱率を軽減することは即、CVに結びつきます。カート離脱率の改善にはWeb接客ツールも有効ですが、カート離脱の要因は大きく3つあり、それぞれ取るべき対策が異なります。

① 使い勝手が悪い→エントリーフォームの改善が効果的です。こちらの記事を参考にしてみてください。

② 迷い・不安→この場合はWeb接客が効果的です。下記の項目をチェックしてみてください。

- フォームに至るまで適切な情報を知ってもらえているか(カート以前の接客で解決)

- 入力内容に迷いを与える内容がないか(入力をフォローする接客で解決)

- 注文にあたって不安を緩和する情報提供ができているか(返品や送料に関する情報提供など)

③ 使い方が違う→気になった商品を保存する、ブックマーク的な扱いをされている場合です

[Tips]「使い方違い」の割合はアナリティクスでわかる

行動 > 離脱ページ > フォームのページを選択 > セカンダリディメンションで「セッション時間」

セッション時間が0秒など短い場合は、「使い方違い」と推測できます。使い方違いが少ない場合は、「①使い勝手が悪い」「②迷い・不安」の比率が多いということになります。

3 長期戦を戦い続けるためのコツ

〜Web接客を有効活用するにあたって大切な考え方

3-1 一発で当てようなんて思わないこと

「ファネル分析で、数値のどこに課題があるのかがわかった!」

「KPIの設定もして、接客シナリオもバッチリ!」

「よし、早速Web接客で離脱率を改善だ」

「あれ、全然数値上がらない……」

すぐに結果が出ることもありますが、うまくいかないことがあるのも接客です。うまくいく確率を上げるために、ペルソナやカスタマージャーニーマップを作ったり、ファネル分析を行ったりしますが、結果が出なかった場合は次の仮説を立てて、トライ&エラーを繰り返しましょう。

3-2 CVRを上げるだけがWeb接客ツールの活用方法ではない

Web接客ツールはABテストツールです。CVRは上がらなかったものの、仮説が正しかったのかを検証するのに有効だった例を紹介します。

あるECサイトでは、カートステップの2ページ目の離脱率が高いことが課題でした。離脱の原因として「必須項目の1つの入力方法がわからないからでは?」という仮説が出ました。そこで解決策として「入力方法の解説ページを案内する」という施策を実行することになりました。

当初は「カート自体を改修して、案内を常設した方が良いのでは?」という意見もありましたが、検証するために、Web接客を利用して「入力方法の解説ページを案内する/しない」でABテストを行いました。

結果、CVRが高かったのは「案内しない」方でした。これはどういうことでしょうか? 誰もが入力方法を解説しているページを教えてあげる方が親切だと思っていたので、予想外の結果でした。

その理由は受注データを調べることでわかりました。実はその必須項目は、入力しないと次に進めず、入力方法がわかりにくいのは間違いなかったののですが、適当に入力して次に進んでいる人が多かったのです。

幸い受注オペレーションには影響しないレベルだったので、あまり問題になってこなかったようですが、入力方法を案内されることで、心理的な影響として「適当に入力してはいけない」という意識が高まり、適当に入力するユーザーの離脱率が高まったと推測できました。

さらにわかったことは、Web接客のポップアップから案内ページへ移動したユーザーは、CVRが劇的に上がっていました。これらの結果を整理して、次の打ち手を施しました。

| ユーザー属性 | ユーザー数 | 案内の効果 | 次の打ち手 |

|---|

| 適当に入力するユーザー | 多い | 案内は逆効果 | 案内は出さない(現状維持)。質問の仕方を簡単な内容に変更する |

| 正しく入力したいユーザー | 少ない | 案内は効果あり | 入力に迷っている人(滞在時間が長いユーザー)だけにポップアップを表示する |

結果的に、カート離脱率が20%近く改善されました。

もしカート自体を改修して、案内を常設していたらどうなっていたでしょうか? 間違いなく、カート離脱率は上がっていたでしょう。しかも、常設してしまうと、比較対象が期間比較になってしまうため、施策が有効だったかどうかを正しくジャッジするのが難しくなります。

このように、Web接客ツールはABテストの機能を活用し、仮説を検証するにも有効です。サイトデザインの改修を考えている場合は、一度Web接客ツールを活用して、仮説を検証してから改修してみてはいかがでしょうか。

最後に

本編をもちまして、「“本気の”CVRアップ実践講座」は終了となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました!

「なぜCVRに着目するのか?」から始まり、「ユーザーを知る方法」「CVにつながる集客」「本気のEFO対策」「Web接客」など、全9回に渡って連載してきた「“本気の”CVRアップ実践講座」ですが、いかがだったでしょうか? CVRに対する考え方から、テクニック的なものまで、たくさんの情報や思いを詰め込みました。

まだ他の回を読んでいない方は、順番は関係ありませんので、ぜひ全シリーズご覧ください。CVRを上げることに対して本気で考えるきっかけになってくれると嬉しいです。そして、皆様のサイトが、今以上にお客様に愛され、今以上にCVRが上がることを、本気で願っております。

“本気の”CVRアップ実践講座 バックナンバーのご案内

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:Web接客の運用はペナントレース。CVRアップを長期にわたって継続するコツとは | “本気の”CVRアップ実践講座

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

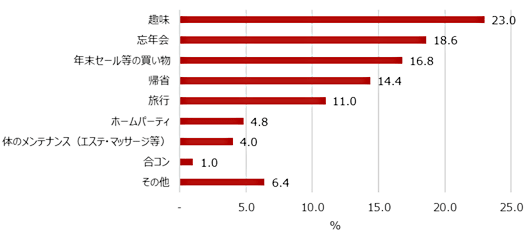

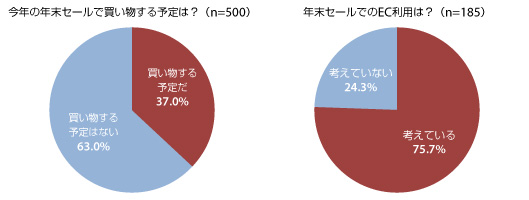

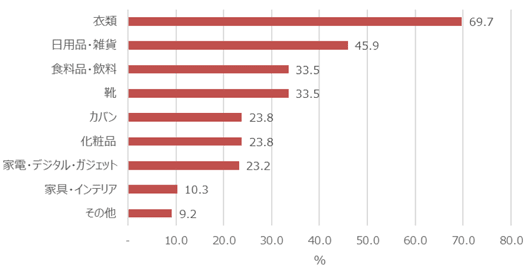

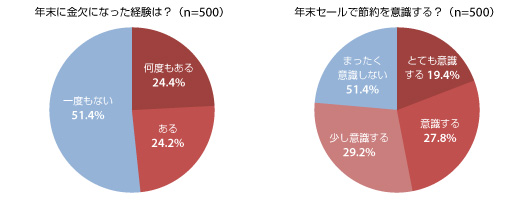

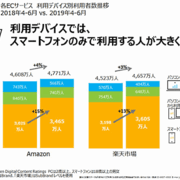

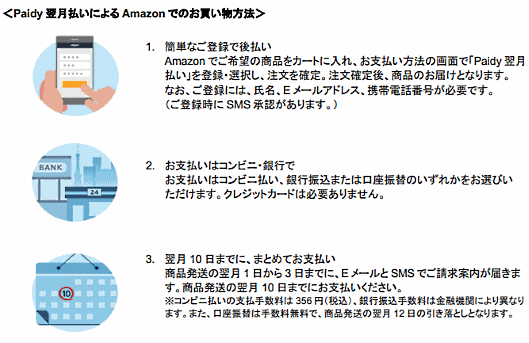

重要なところなので引用文がちょっと長くなっています。「買い過ぎ」に関してはすでにそう感じている人もいるのではないのでしょうか? 毎日のようにAmazonから荷物が届く、ちょっとした買い物も即日配送で買っている……などなど。

店舗での買い物よりECが便利になってきて、的確なターゲティングで欲しいものが買えそうな金額で提示され、さらにキャッシュレス決済の履歴から使えるお金も把握されていたとしたら、もう逃げられないかもしれませんよね。引用文の最後に書いてある文章を気にしておきましょう。