コミュニケーションツールの多様化は、顧客のカスタマーサポートに対する要望を変化させた。「欲しい情報を、欲しいタイミングで、自分の好きなツールを使って」という顧客の要望に応える必要性が生じているのだ。クラウド型カスタマーサービスプラットフォーム「Zendesk」の公認インプリメンテーションパートナーであるエクレクトの徳山友紀氏は、こうした時代に顧客満足度を高めるためには、コミュニケーションにおけるオムニチャネル化が重要であると指摘する。

顧客とのコミュニケーションの実態と変化

消費者と企業のコミュニケーションの実態

ビジネスとは、顧客があってはじめて成り立つものだ。徳山氏は「いかに顧客のことを把握しているかが重要なポイント」と指摘する。

消費者と企業のコミュニケーションの実態

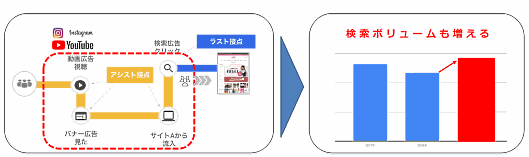

上の図は、トランスコスモスの「消費者と企業のコミュニケーション実態調査2018」から抜粋した調査結果だ。消費者が企業に問い合わせをする際、どのようなツール、チャネルを使っているかが示されている。

2016年から2018年にかけての顕著な変化は、最も利用されているツールである「電話」がこの2年間で微減しているのに対し、「チャット」や「メッセージングアプリ」など、テキストベースのコミュニケーションツールが約3倍に増えていることだ。今後もこの流れは続くだろう。

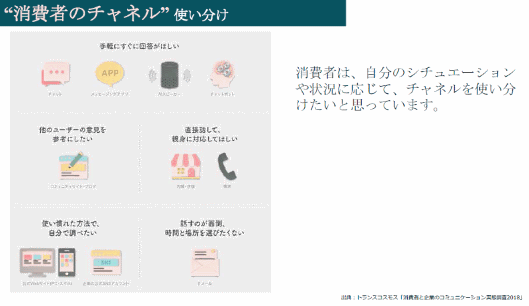

消費者のチャネル使い分け

消費者のリテラシー向上とともに、企業に求める要求も高くなってきている。たとえば、ECでは一般的となっている送料無料。翌日配達や当日配達、さらには注文から数時間後に商品が届くサービスもある。これらは顧客の要求レベルが上昇し続けていることを示している。

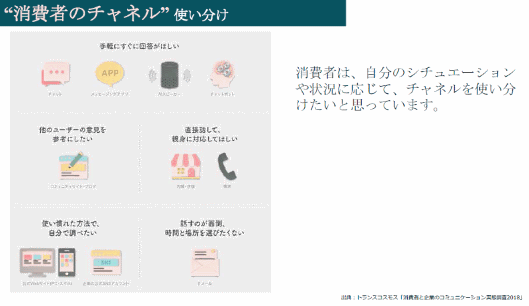

消費者のチャネルの使い分け

問い合わせに関しても同様だ。コミュニケーションツールが多様化した今、消費者からの問い合わせは、自社の「ファン」を増やすか「ヘイター」(憎悪主義者)を生むかの分岐点となる。

消費者には、自分が求める情報は「すぐに手に入るもの」という認識がある。さらにシチュエーションや状況に応じて「チャネルを使い分ける」消費者が増えており、そうした情報にすぐにアクセスできる状態も消費者は求めている。

一方、企業側がその要求に応えるには、消費者が求める情報を迅速に間違いなく、すべてのチャネルで対応する必要がある。ほんの少しでも消費者にストレスを与えてしまうと、自社の商品・サービスが選択肢から外れる要因となり得るのだ。

つまり、「欲しい情報を、欲しいタイミングで、自分の好きなツールを使って得られる環境がほしい」という顧客の要望に応えていくためには、販売面だけでなくコミュニケーション面でも、オムニチャネル化することが重要になってきている。端的に言えば、いつでも問い合わせに応じられる体制を、あらゆるチャネルで構築することが企業側には求められているのだ。

コミュニケーションが収益を変える

カスタマーエクスペリエンスに注力する企業は成長する

良い体験や感動体験を与えることで、消費者はファン化するとされる。徳山氏によると、こうした経験を与えることに注力している会社は、そうでない会社に比べて、5倍も売り上げの成長に差が出ているという。つまり、会社の収益は、顧客とのコミュニケーションの取り方次第で変化するのだ。

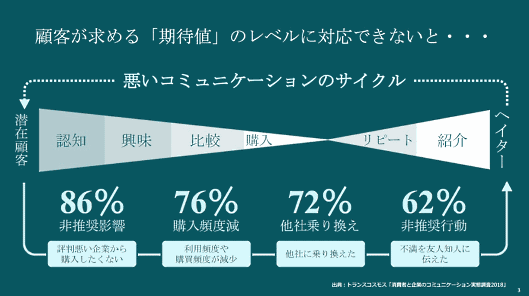

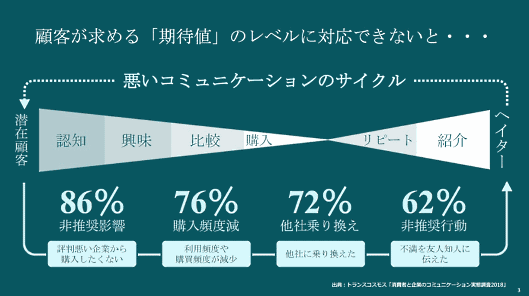

悪いコミュニケーションのサイクル

たとえば、顧客が何らかの不満や疑問を持ってコンタクトしてきた際、顧客の期待を裏切る対応をしてしまうと、商品やサービスの善し悪しとは関係なく、口コミなどで悪い情報が広まってしまう。

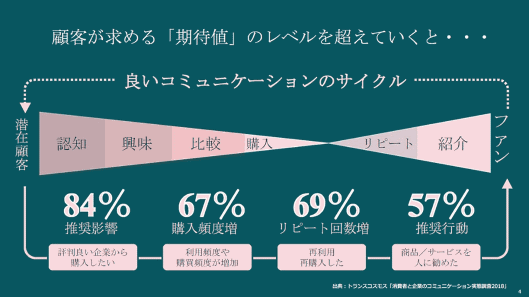

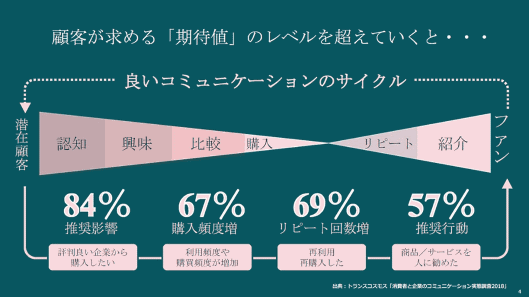

他方、顧客の期待を超えるコミュニケーションを取ることができれば、商品やサービスに何らかの不満を持っていたとしても、そのネガティブなイメージを上書きし、逆にファンとして継続した顧客になる可能性が高まる。

良いコミュニケーションのサイクル

つまり今の時代において商品やサービスの価値は、顧客とどのようなコミュニケーションを行ったかで変化するのだ。

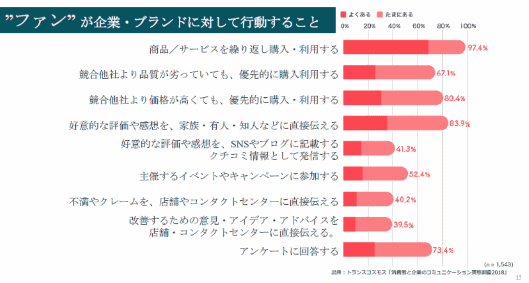

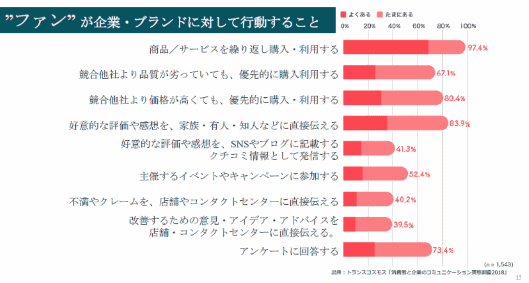

ファンが企業・ブランドに対して行動すること

ファンが企業・ブランドに対して行動すること

消費者がファンとなれば、商品やサービスを繰り返し購入してくれるようになる。仮に競合他社よりいくらか品質が劣っていたとしても、値段が高くても、優先的に購入してくれる可能性が高まる。企業・ブランドとのコミュニケーションに満足してファンになった消費者は、リピーターとなってくれるのだ。消費者とのコミュニケーションは、売り上げに直結するということに、多くの企業は気付いている。

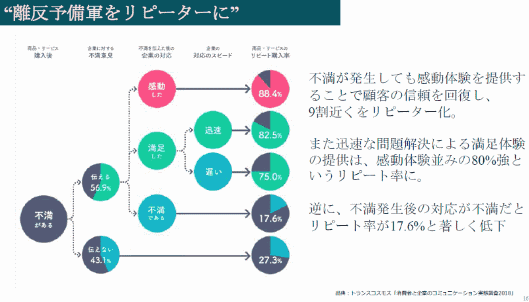

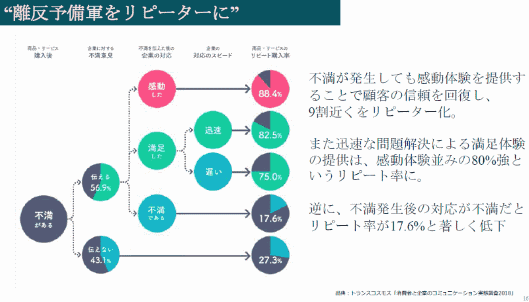

離反予備軍をリピーターに

離反予備軍をリピーターに

リピーター化は、不満が発生した時こそチャンスかもしれない。購入した商品・サービスに対して不満を持った消費者の6割弱が、企業に不満を伝えている。そこで重要になるのは、その不満意見を伝えてくれた消費者を感動させる、もしくは満足させるようなコミュニケーションを取れるかどうかだ。

不満発生後の対応がさらに不満だと、リピート率は17.6%にまで著しく低下する。一方、感動体験を提供できれば顧客の信頼は回復し、9割近くがリピーターとなる。また、迅速な問題解決による満足体験の提供は、8割強がリピーターとなってくれる。

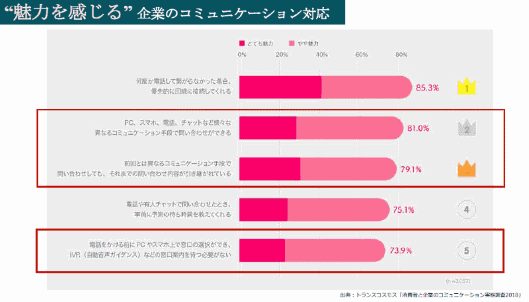

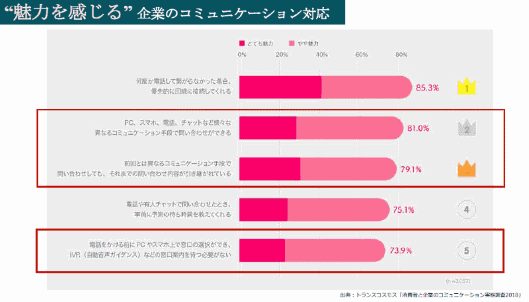

魅力を感じる企業のコミュニケーション対応

魅力を感じる企業のコミュニケーション対応

以下の点それぞれに該当する企業は、顧客の8割が魅力を感じるという。

- PC、スマホ、電話、チャットなどさまざまな異なるコミュニケーション手段で問い合わせができる

- 前回とは異なるコミュニケーション手段で問い合わせしても、それまでの問い合わせ内容が引き継がれている

コミュニケーションに注力することは、消費者の信頼獲得につながり、顧客満足度は高まり、ファン化を促す。その結果が収益へと結びつくというサイクルが生まれるのだ。

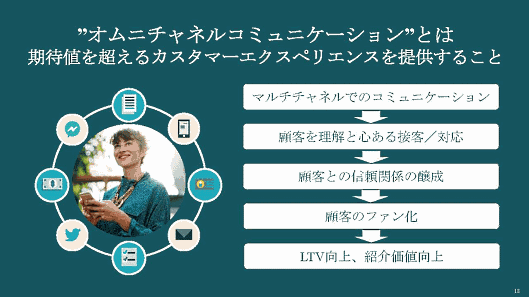

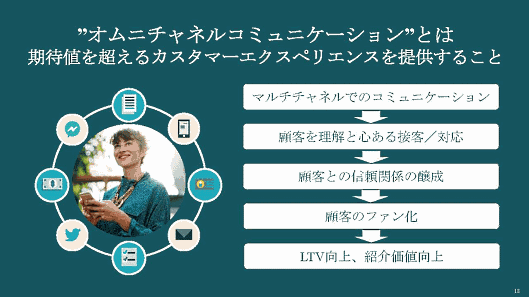

その鍵となるのが「オムニチャネルコミュニケーション」。つまり「期待値を超えるカスタマーエクスペリエンスを提供すること」である。

「オムニチャネルコミュニケーション」について

期待値が1%でも上回れば、ファンになってもらえる。逆に1%でも下回ると、クレームになってしまう。これらの点を意識して現状のコミュニケーションの状況を見直してほしい。(徳山氏)

エクレクト マーケティング/営業/エバンジェリスト 徳山友紀氏

統合コミュニケーション管理を実現するZendesk

Zendeskは2007年にデンマークで生まれたコミュニケーションを統合するクラウドサービスだ。名称に含まれる「Zen」は、日本語の「禅」が由来。簡素で品格があり効率的という意味を知った創業者が名付けたという。全世界で14万社、日本国内で3000社が導入している。

Zendeskは以下の3つの特徴がある。それぞれについて見ていこう。

- 統合コミュニケーション基盤

- セルフサービスサイト

- 拡張プラットフォーム基盤

1. 統合コミュニケーション管理

Zendeskで実現するオムニチャネルコミュニケーション

消費者からの問い合わせは、どのコミュニケーションツール経由であっても、すべて「Zendesk」のツールに集約して管理可能だ。電話、Webのフォーム、メール、SNSなどあらゆるチャネルからの問い合わせを管理画面で一元化し、そこから直接返信することができる。外部のシステムとも連携できるため、既存のシステムとデータを紐付けしたり、独自のアプリを追加したりといったことが可能で、拡張性が非常に高いのだ。

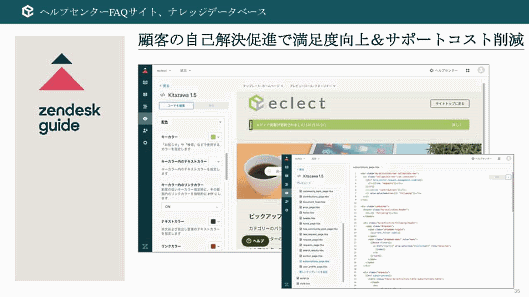

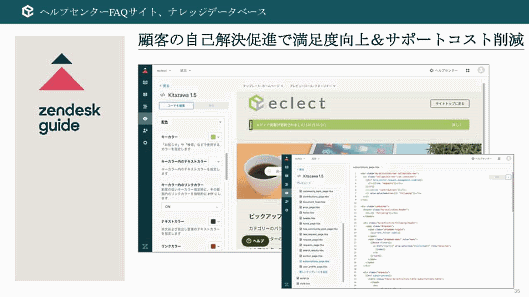

2. セルフサービスサイト

「Zendesk」について

問い合わせをするよりも、自分で調べて自分で解決したいという消費者も一定数いる。そのニーズに応えるのがFAQサイトを構築できる「ガイド」という機能だ。

公開範囲の設定が可能であるため、消費者向けのFAQとしてだけでなく、社内向けのナレッジ管理として利用するなど、非常に自由度が高い。

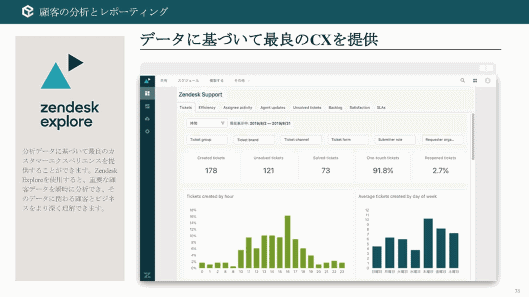

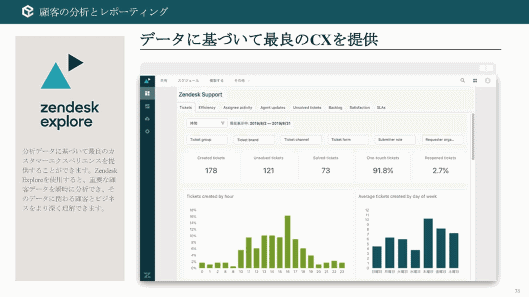

「Zendesk」の分析ツール

カスタマーサポートのKPIに利用可能な分析ツールもある。サポートの状況が自動的に記録され、リアルタイムでグラフ化して出力できるため、あらゆる切り口で分析が可能だ。

3. 拡張プラットフォーム基盤

拡張プラットフォーム基盤

Zendeskには「マーケットプレイス」というアプリセンターがある。現在すでに800近いアプリが提供されており、その中に自社の業務にフィットするアプリがあれば、随時追加して業務効率をさらに上げることが可能だ。もちろん、独自のアプリを作製して追加することもできる。

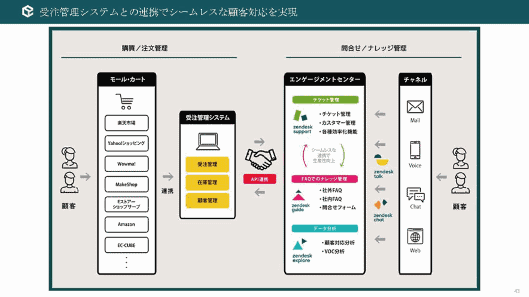

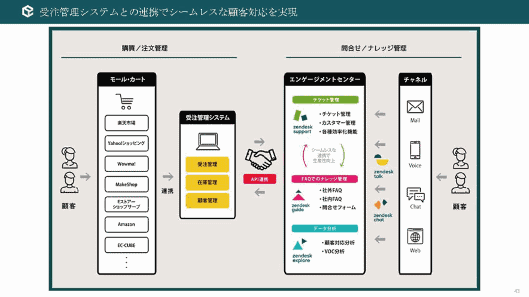

Zendeskと受注管理システムとの連携イメージ

EC事業者向けのサービスとして、受注管理のシステムやAPI連携もある。実装すれば受注管理システムの顧客情報と結びつけることで、問い合わせ内容と購買履歴を一つの画面で確認しながら対応することも可能だ。

ほかにも、チャットボットへのAIのエンジンの活用や、各種アプリの提供など、事業者の業務フローに合わせて様々なカスタマイズが実現できる。

導入で質的・量的データの一元化を実現

セッションでは、徳山氏が導入企業の声を紹介した。スイーツEC「神戸フランツ」を運営するフランツは、「お客さまの顔をちゃんと見て対応していくべき」との考えのもと、受注データや「お客様の声」を一元化するためにZendeskを導入したという。

「『Google Analytics』といった数値だけでは見えないものが必ずある。カスタマーサポートには消費者の声が一番集まるし、そこには必ず課題解決のヒントがある」(フランツ)。質的、量的データの双方を重視する企業にとっては、非常に便利なツールといえる。

スポーツ用品EC「セレクション」を運営するセレクション・インターナショナルは、対応状況の「見える化」の点で大きな効果を感じたという。それまでは複数の管理画面でチェックしていたものが、1つの画面で処理できるようになった。また、問い合わせ状況が数値化できるようになった。これらにより劇的に業務効率があがったのだ。

複雑化するコミュニケーション戦略。しかしながら、ツール1つで適切なコミュニケーションや作業の効率化が実現できるのであれば、取り入れるべきであろう。徳山氏は、「テクノロジーの進化は凄まじい。ぜひこの技術を取り入れてお客さまとのコミュニケーション戦略として取り入れていただければ」と会場に向けて呼びかけ、セッションを締めくくった。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:お客を満足させるオムニチャネル時代の顧客対応とは? 顧客接点は「カスタマーサポート」から「コミュニケーション」へ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

10月31日に飛び込んできたこのニュース。記事タイトルと要約だけを見ていると誤った理解をしかねないので、ちょっと丁寧に説明します。

これまでの経緯

そもそもの発端というか、プラットフォーマと呼ばれる企業に対して、公取委などが動き出したのが昨年の12月でした。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/dec/181218.html

これは平成30年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために、2019年中に基本原則を定めるというもの。基本原則は以下の7つ。

https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/platform/kaisai_files/190218_1.pdf

急成長したプラットフォーマーは「社会経済的に不可欠な基盤を提供している」としながらも、「デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する」としています。つまり、みんなに必要なものだけど新しいものなので法制度が追い付いておらず、まずは状況を把握して専門家の組織で検討し、法制度を整備していこうということです。

もちろん、Facebookによる個人情報の不正利用や、Googleが欧州委員会に独禁法違反で制裁金を科されたことなど、世界的な動きもあり、取引実態の調査が行われました。Amazonの全商品ポイント還元1%が話題になった頃なので、覚えている人も多いかと思います。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190227.html

また、これ以前にも公取委は大手ECモールと出店者の間で独占禁止法違反に該当する問題が生じていないかの調査を実施しています。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jan/190129.html

その後、中間報告を経て今回の発表となったわけです。

今回の発表の概要

ネットショップに関わる人は出店者だけでなく、広告代理店、制作会社などのサポートする企業の皆さんにも読んでおいてほしい資料です。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/oct/191031c.pdf

第1部は時代背景など。上記で説明した内容がまとまっています。世界的な流れなので皆さんご存知ですよね。

第2部は実態調査、市場の概要。まとめられている調査結果は皆さんにも実感しているものが多いかなと思います。例えば、P.8にある調査結果では以下のようにまとめられています。一方的な規約の変更や新決済システムの導入などです。

規約に同意したくなければモールなどを使わなければいいのですが、モールの売上が大きければそうもいきませんよね。「みんなで頑張ってECを盛り上げていこう!」と言っておきながら、結局はそうなるのか……と思っている人も多いはず。

ただし注意したいのは、調査に意見を寄せる人たちの多くは、何かしらの不満を持っている人たちということです。モールに満足していたら、こうした調査にわざわざ意見する人は少ないですよね。坊主憎けりゃ袈裟まで憎い……ではないですが、一歩引いたスタンスでこれらの結果を見ておいた方がいいでしょう。

第3部にはまとめと今後の取り組みについて書かれています。まとめとしては、なにかしらの「独占禁止法上問題となるおそれがある」。となっていて、それに対してどう対応するのかが書かれています。それが話題となった検索アルゴリズムの公開などです。

モールやアプリストアの検索順位については言いたいことはたくさんありますよね。これはGoogleの検索結果にも言えます。しかし、これをオープンにすると悪質な業者がどんどん上位に来る懸念もありますし、技術力のある企業だけが上位に来て中小企業は太刀打ちができなくなる可能性もあります。ある程度わからない部分があるから良いこともあるのではないかと、個人的には思っています。

出店者はどうすべき?

こうした流れをふまえ、EC事業者がどうすべきかということですが、1つの考え方は「脱・プラットフォーム」です。今年の8月にこの記事を紹介しました。

https://www.commerce-design.net/blog/archives/3644

まさに「プラットフォーマーも、我々をより尊重することに」なってきそうな流れですよね。そして、売れるかどうかよりも、「自分たちが何をしているのか?」「どんな人の役に立ちたいのか?」といったことを明確にして、外部環境に左右されにくい商売をするということ。9月に紹介したこの記事を覚えている人もいるかと思います。

https://www.businessinsider.jp/post-197793

中川政七商店の緒方恵さんも坂本さんと同じくお客さんの信頼を得ることからと述べています。それができないからモールをやめる。不満があるからではありません。そして、先週もこんな記事が。

https://www.future-shop.jp/magazine/interview-saihoku-talklore

こちらもまったく同じ。顧客満足よりも売上を優先してしまうことを恐れたということです。

もちろん多店舗に展開して、トータルで利益が出るようにする方法もあります。多店舗管理ツールもありますし、AmazonはAmazon広告を使うことで一気に売り上げを伸ばすこともできます。あくまで選択肢の1つとしての「脱・プラットフォーム」を考えてみても良いかなと思います。

大切なのは「商売」をするということ

2年ほど前の記事ですが私が強烈に覚えている記事を紹介します。私がインタビューをした記事なのですが(笑)。

https://eczine.jp/article/detail/5038

プラットフォーマー(モール)ついて吉村さんはこう話されています。

スッキリバッサリです。多少のことがあろうと集客してくれて売れる場所を作ってくれてるんだから、手数料は払って当たり前という考え。前述の「脱・プラットフォーム=自社ECサイト」では、この集客コストを自社で持たなければなりませんから、そう簡単に切り替えられないのが現実です。

吉村さんによると、ネットショップに関わる人が考えておくべきことは以下の3つだということです。

まさに流れをつかんでいれば、今回の報告書を受けて何かしなければならないこともないと思いますし、プラットフォーマー側の変更にも早めに対応ができるはずです。急に何かが発生することはないので、ちゃんとニュースを読んでおきましょう。2つ目と3つ目については言うまでもないですね。

売れないのは誰かのせいにしたくなりますが、規模が小さくてもちゃんと生き残っているお店もあります。不平不満を言うのではなく、目の前のお客様のことを考えていきたいものです。