皆さん、香水を使っていますか? 私は学生時代からずっと使っていますが、これだ! と思う物に出会うのが難しい・・・・・・。

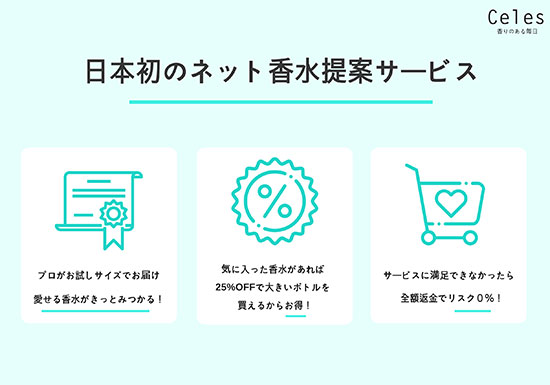

そんな香水選びのお悩みを解決してくれる、日本初のネット香水提案サービス「Celes(セレス)」にインタビューを決行。セレスは、フレグランススタイリストの資格を持つスタッフが、ユーザー1人ひとりの希望に合わせた香水を選定するサービスを行っています。服やアクセサリー以上に、香水は試してみなければ買えないもの。そんな香水をECで販売し始めたきっかけや香水への思いを、代表のソールズベリー夏生氏とフレグランススタイリストの阿部奈恵氏に聞きました。写真:吉田浩章

市場規模が拡大しているネットを活用したら、香水市場も大きくなるのでは

――早速ですが、サービスを開始した理由とその経緯などを教えて下さい。

ソールズベリー夏生(以下、ソールズベリー):会社を設立したきっかけは、僕が香水を使いたいと思った時に「どんな香りが好きかわからない。けれど適当な物を選ぶのは嫌」という経験があったからです。

日本の香水市場規模は約400億円。人口が日本の約半分であるフランスやドイツの市場規模は約2000億円と言われているので、市場規模が小さいですよね。さらに日本人の約70%が香水を付けず、香水を使わない人の約35%が「何を付けたら良いかわからない」という調査結果も出ている。

「どんな香水を付けたら良いかわからない」という人たちをカバーできて、簡単にサジェストしてくれる人がいたら、香水を使う人が増えるのではないかと考えたんです。

「香水をより身近に取り入れてもらうことにより、ライフスタイルを豊かにしてほしい」と語る代表のソールズベリー夏生氏

「香水をより身近に取り入れてもらうことにより、ライフスタイルを豊かにしてほしい」と語る代表のソールズベリー夏生氏ソールズベリー氏:「どうやって香水を使う人たちを増やすか」と考えた時に、「市場規模が大きくなってきているネットを活用したら、香水市場も比例して大きくできるのではないか」と考えたのがECサイトを立ち上げたきっかけですね。

周囲の人に香水について訊ねると、大体の人が「香水を扱っているデパートに行くのが面倒くさい」と言う。しかも地方では取り扱っている種類が少ない。けれど、ネットなら地方の人でも色々な香水を手に入れることができる。そういった利便性から「気軽に小さいサイズを試して、気に入ったら大きいサイズを購入してもらう」という流れが作りやすいと思い、その流れが大きくなったら香水の市場規模拡大にもつながると考えました。

――香水市場の拡大には、まず気軽に香水を試してもらうのが必要だと。

ソールズベリー氏:香水はフルボトルだと2万円程する物もあります。それより容量の少ない50mlでも1万8000円くらい。お客様の中には「50mlでも使い切れるかわからない」と悩む方が多い。自分の好きな香りか、使い切れるか自信が持てない状態で高い香水を買うのは、少し抵抗がありますよね。

それから、お客様からよく聞くのが「デパートで接客されるとプレッシャーを感じてしまい、試した中で良さそうな物を買ってしまう。けれど実際使ってみると気に入らなかったことがある」ということ。セレスでは小さいサイズで実際に試していただいて、本当に良いと思うものを大きいサイズで買える仕組みです。お客様はもちろん、販売する側やブランドにとってもメリットがあると思います。

――フルボトルを買うってよほど気に入ってないと買えないですもんね。

ソールズベリー氏:そうですね。服は毎日違うコーディネートができますが、香水を大きなボトルで買ってしまったら難しいじゃないですか。食べ物のように毎日同じだと飽きてしまうこともありますし。海外では違う香水を何本か持っていて日によって変えています。香水を使う人が増えてきたら、日本も徐々にそうなっていくのではないかなと思います。

阿部奈恵(以下、阿部):気分やシーンによって変えることもできますしね。最初付けた時はあまりピンとこなくても、少し時間が経つと馴染んでくる香水もあるので。

日本フレグランス協会 フレグランスセールススペシャリストの資格を持つフレグランススタイリストの阿部奈恵氏。「香水に詳しいお客様の要望にもしっかり応えられるように」と知識を高めている

日本フレグランス協会 フレグランスセールススペシャリストの資格を持つフレグランススタイリストの阿部奈恵氏。「香水に詳しいお客様の要望にもしっかり応えられるように」と知識を高めている香水の魅力やストーリーをきちんとお客様に伝えられるように

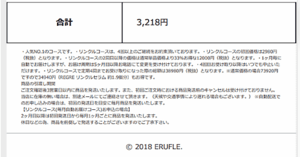

セレスでは、ユーザーが注文時に香りの好みや使用している香水などを記載し、それを見て阿部氏が5つの香水を選定する「Celesセレクト」サービスを実施している。「もっとお手軽に香水を試したい」というユーザー向けには、4つのタイプに分けられた香りから1つ選んで注文すると、ランダムで香水が届く「Celesガチャ」を行っている。

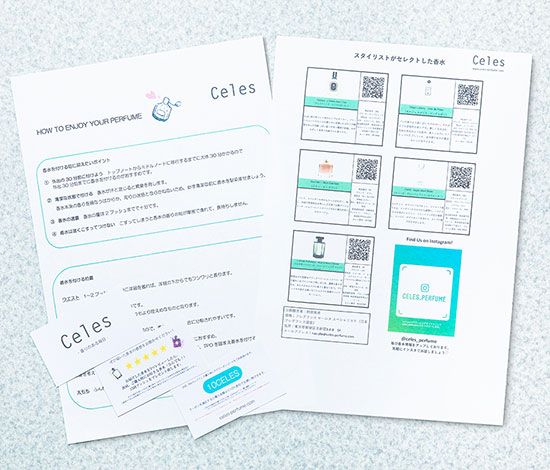

5種類の香水が届く。肌に直接付ける前に香りを試せるよう、ムエット(写真左)が付いてくる。

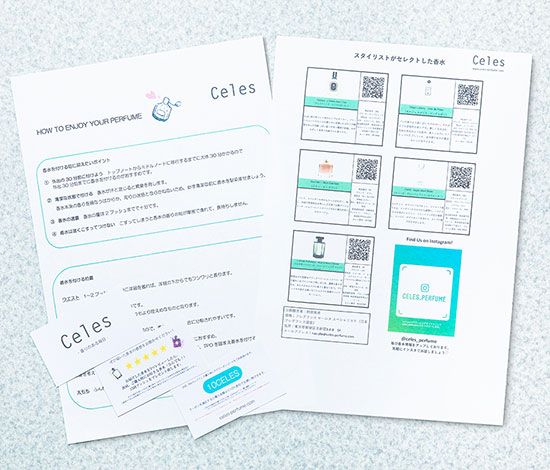

5種類の香水が届く。肌に直接付ける前に香りを試せるよう、ムエット(写真左)が付いてくる。 選んだ香水の説明や写真、購入ページに飛べるQRコードが記載された紙と香水の使用方法説明書が一緒に届く。

選んだ香水の説明や写真、購入ページに飛べるQRコードが記載された紙と香水の使用方法説明書が一緒に届く。

レビュー記載特典の案内や、次回購入時に使用できるクーポンが記載されたカードも。

「香水のストーリーを読んでから使っていただくと、より香りがイメージしやすいと思います」(阿部氏)――Celesガチャは本当にランダムなのでしょうか?

ソールズベリー氏:そうです。選んだ香りの中から、自動的にランダムで当たるようにしています。いわゆるカプセルトイと違うのは、1人のお客様に同じ香りが届かないようにしていることですね。色々な香りを楽しんでいただきたいので。

4つのタイプに分類された香りから1つ好きな香りを選ぶと、ランダムで香水が届く。

4つのタイプに分類された香りから1つ好きな香りを選ぶと、ランダムで香水が届く。

大きさは「15回プッシュ分」と「50回プッシュ分」の2種類。香りは「フローラル系」「フルーティ系」「シトラス・グリーン系」「ウッディ・オリエンタ・シプレ系」から選べる。「気に入らなかった」というお客様の声が、僕たちの学びにつながる

――色々な香水を気軽に楽しめると思うのですが、「気に入らなかった」というお客様の声はありましたか?

ソールズベリー氏:あります。そのため「Celesセレクト」では、全額返金保証制度を行っています。

僕たちは香水を選ぶことに自信があります。実際、返金を求めるお客様は100人に1人か2人程ですし、そういったお客様がいても「何故お届けした香水を気に入ってもらえなかったのか」という理由を聞けて、大変勉強になります。お客様の声にきちんと向き合う姿勢が「セレスは自信を持って香水を選んでいる」というお客様への信頼につながっていると思いますね。

――返金対応は店舗側のミスや、送った商品に不備がある場合のみ受け付ける企業が多いかと思いますが・・・・・・。

ソールズベリー氏:一度お金を払っていただいたら、本当に気に入った物をお客様にお届けしたいと思っているからです。それから、香水は一度返品になると使えなくなってしまうので、お客様から返送していただいていません。

阿部氏:私たちが取り扱っている香水は、自信を持っておすすめできる一流ブランドや有名な調香師が手がけた香水ばかりなので、「今回は気に入ってもらえなくても、時間が経ったら気に入ってもらえるのではないか」という気持ちがあります。

気に入った香水の大きいサイズを割引価格で購入できるサービスも

気に入った香水の大きいサイズを割引価格で購入できるサービスも――取り扱っている香水は在庫を持っているんですよね? ブランドにとって知名度を上げるなどのメリットがありそうなので、ブランドと提携して香水を仕入れているのかと思っていました。

ソールズベリー氏:セレクトサービスから始まった会社なので、良い物だけをお客様にお届けしたい。量り売りを始めたので有名ブランドも揃えていますが、自分たちが実際に試してみて良い香水だと思った物しか仕入れていません。聞いたことのなかったブランドを試せて「いい物に出会えた」とお客様に思っていただけるのが嬉しいですね。

香水は正しい付け方をすれば、迷惑になるものじゃない

――日本の香水市場規模が小さいと仰ってましたが、その理由についてどうお考えでしょうか?

ソールズベリー氏:色々な要因があると思いますが、1つは日本は外食が多いということ。日本では友人に会う時は外食をすることが多いですよね。けれど、外食だと周りに気を遣ってあまり香水を付けられないじゃないですか。以前イギリスに住んでいたのですが、イギリスでは友人とご飯を食べる時は基本的にホームパーティーを開きます。外に行く時はパブに行ってお酒を飲むくらいなので、香水の香りをあまり気にすることがない。

2つ目は、日本は電車移動が多いこと。通勤時の満員電車で香りが強い香水を付けていると嫌がられるじゃないですか。

阿部氏:香水は付け方を誤らなければ、人に迷惑がかかる物ではないんですけどね。付け方だけでなく、付ける量や部位、時間などにもコツがあります。

2人が厳選した香水の一部。「馬具」や「パン」のような香りなど珍しい物や、英国王室御用達のブランド、フルボトルで6万円以上する高価な香水など、300種類以上の香水を取り揃えている。

2人が厳選した香水の一部。「馬具」や「パン」のような香りなど珍しい物や、英国王室御用達のブランド、フルボトルで6万円以上する高価な香水など、300種類以上の香水を取り揃えている。もっと香水の良さ、奥深さを知ってもらうために

――今までのお話を聞いて、香水の奥深さを感じました。反面、どうしたらオンラインで香水の奥深さが伝わるのか、と思いますね。

ソールズベリー氏:色々試していただくのが良いと思っているので、あまりお金を払わなくても気になる香りがあれば試してもらえるように、ムエットを5本まで無料で提供しています。

僕たちは香水販売店をネットで再現することをイメージしています。実店舗は気になった香りをムエットで試すことができるのに、ネットで出来ないのは悔しいと思いました。

――それぞれの香水にストーリーが込められていることや、こんなに多くの香水があることを普通の方は知らないと思います。それを知ったり試したりできるイベントを開催したら面白そうですね。

ソールズベリー氏:実際に試していただけたら「こんな香り、あんな香り」と話ができて楽しそうなので、イベントは開催してみたいですね。

「感じたことや物からイメージした香水を作るので、香水を作る人は自分のことをアーティストと呼びます」(ソールズベリー氏)

「感じたことや物からイメージした香水を作るので、香水を作る人は自分のことをアーティストと呼びます」(ソールズベリー氏)――リピーターの育成はどの企業も難しいと感じていると思うのですが、今後、香水のリピーターはどのように育成してくのでしょうか?

ソールズベリー氏:まだ僕たちのサービスがあるということを知らない方が多い状態なので、今は新規顧客の獲得を重視しています。ただ、基本的に僕たちのビジネスモデル自体が「小さいサイズを試して、気に入ったら大きいサイズを買ってもらう」というリピートしやすい構造になっています。お客様も「元々香水に興味があって色々試してみたい」という方が多いですし。

阿部氏:「セレクトから入って香水に興味を持ったので、色々試す」という方も多いですし、「彼氏にプレゼントしたいのでこういった香水を選んで下さい」という方もいます。

「最近は“推しの香水”という、自分が好きなキャラクターのイメージを伝えてきて下さって“キャラクターに合う香水を選んで下さい”というご希望いただくことも増えていますね」(阿部氏)

「最近は“推しの香水”という、自分が好きなキャラクターのイメージを伝えてきて下さって“キャラクターに合う香水を選んで下さい”というご希望いただくことも増えていますね」(阿部氏)――今後取り組みたいサービスはありますか?

ソールズベリー氏:いずれはより多くの人に香水の良さを体験してもらえるような店舗、イベントを開催したいですね。

それから、サービスとは少し違うかもしれませんが、いずれは買い取り在庫を持たない方法にシフトしたいなと。仕入れ先から在庫を預かる形にして、売り上げが立ったらその分を仕入れ先に渡して、僕たちはコミッションをいただくというビジネスモデルを考えています。最終的には香水のウィキペディアというかamazonや楽天のような存在になりたいと思っています。気になる香水について調べたらセレスにたどり着けるような。仕入れ先を増やして、お客様にもっと多くの香水を試していただけるようなツールや仕組みを構築したいと思っています。

そのためにも今は香水に対するハードルを低くして、多くの方に香水の魅力を知ってもらいたいな、と思っています。

◇◇◇

取材中に色々な香水を試させていただき、香水好きには至福の一時に。阿部さんからは「香水をプッシュしたブラシで髪をとかすとふんわり良い香りがしますよ」というお洒落な使い方や、1日の終わりに自分が好きな香りをまとって寝る「寝香水」という使い方を教えていただきました。「リラックスできて心に効きますよ」(阿部氏)とのことですので、一度試してみたいと思います!

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:「あなた好みの香水、選びます」。スタイリストによるセレクトサービスを展開するCeles(セレス)のビジネスモデル

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

まとめると、

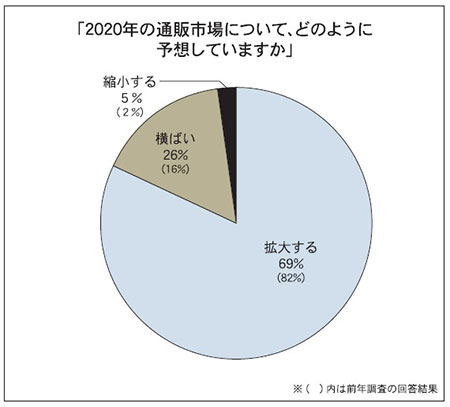

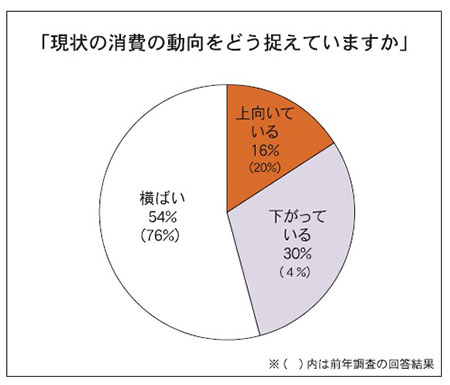

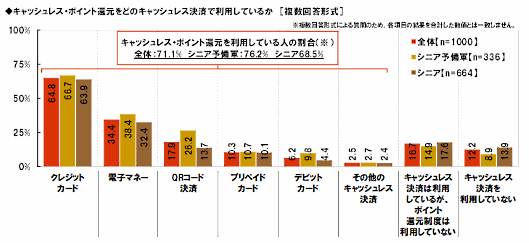

私もこの通りの流れで進んで行くだろうと思います。携帯と決済(○○Pay)とモール(BtoC、CtoC)をくっ付けてデータを活用し、規模を広げながら直販で利益を出す流れ。予言というかほぼ確定している流れなので、これを知ってどうするかを考えていかないといけません。知らなかった人たちは黄色信号ですよ。