2021年秋のサービス開始以来、急成長が続くシェア別荘「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム、以下、SANU)」。月額55,000円で32拠点215室(2025年6月時点)に宿泊できるサブスクサービスを軸とする。売上高は過去3年間で55倍に伸長し、2024年度は約30億円に。サブスク継続率は直近2年間で92%にのぼる。2024年2月には、新たに共同オーナー型別荘「SANU 2nd Home Co-Owners(以下、Co-Owners)」を開始。約4割の会員がサブスクからCo-Ownersに移行している。「別荘所有のニーズ」や「使い続けたくなる体験設計」をSanu マーケティング本部の古賀百合絵氏に聞いた。

日本最大級の「シェア別荘」、会員は共働き夫婦や子育て世帯が中心

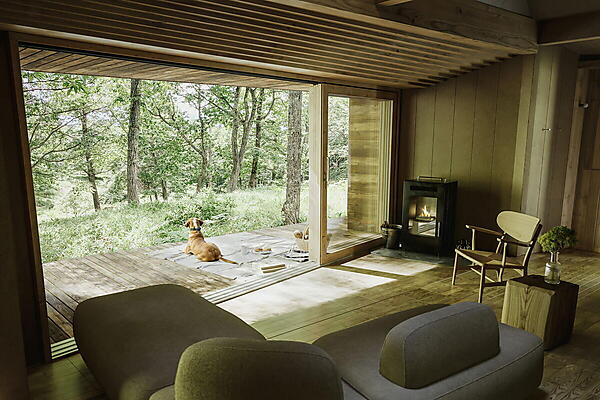

「Live with nature. / 自然と共に生きる。」をコンセプトに掲げるSANU。サブスク、所有(共同所有 or 丸ごと所有)で利用できる別荘を通じて、都市と自然を軽やかに行き来できる暮らしを提案している。

現在は32拠点215室を展開。関東を中心としつつ、鹿児島県・奄美大島や北海道ニセコ町などにも拠点を広げる計画を発表し、SANUは日本最大級のシェア別荘事業者となった。

サブスクプランは1度に4泊まで宿泊可能で、同時予約は2件まで(同月内は1件のみ)。金土日・祝日・祝前日は追加宿泊費が5,500円、1滞在ごとの清掃料が3,300円かかるほか、オプション利用時や月に8泊以上する場合は別途費用が発生する仕組みだ。

2021年4月に初期会員を募集すると約3ヵ月で1,500人以上の応募があり、高倍率での抽選となるほどの人気に。会員枠満員の状態はしばらく続いたが、拠点数の拡大により現在はスムーズに利用可能となっている。

会員は30〜40代の共働き夫婦や子育て世帯が中心で、約5割が子どもを持つ家族だという。直近2年間のサブスク継続率は92%と非常に高い。なぜ、これほどの支持を得ているのか。

最も大きな要因は、社会全体の潮流とマッチしたためだと考えています。サービスを開始した2021年秋は、都市化が進んだ反発として人々の自然志向が高まり、かつコロナ禍を通じて柔軟な働き方のシフトが起こりました。そこで、自然と共に生きるライフスタイルをいち早く提案したことが共感を呼んだのかもしれません。多くの人が憧れる別荘を手の届く価格帯で提供し、スピーディーに拠点を広げるなどブランド育成に注力したことが、支持獲得につながったと思います(古賀氏)

オンライン完結で400万円台から購入可能、「Co-Owners」の体験設計

順調に成長する過程で、2024年2月には新たにCo-Ownersを開始した。1つの別荘を複数オーナーで所有するサービスで、1口(年間12泊を30年間利用可能)の価格は375万円〜790万円(2025年6月時点)。無担保・無保証で利用できる「セカンドホーム専用ローン」も提供する。

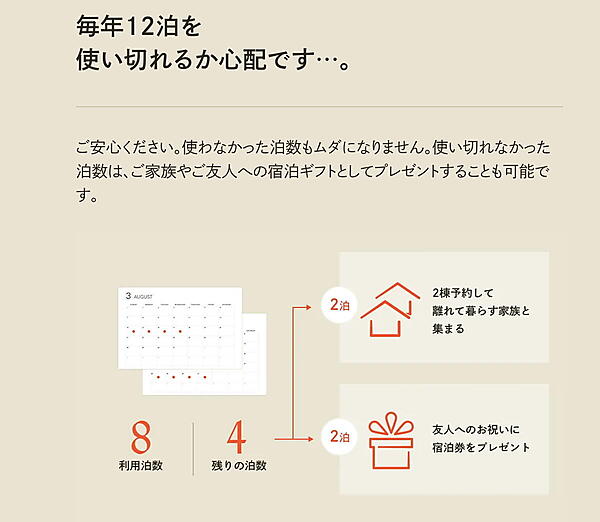

「SANUを使い続けたいけれど毎月通うのが難しい」「宿泊できない月があると損した気分になる」といった声を受け、より軽やかに継続していただくためにCo-Ownersを開発しました。年間12泊の利用を国産の新車ほどの価格に設定することで、30〜50代の現役世代の方にとって、ハードルを下げられると考えました(古賀氏)

自身の拠点を持ちながら他拠点も使える。自身の拠点は6ヵ月前からの予約が可能で最大12連泊までと、より柔軟に滞在できる。友人や家族に気軽に譲ることも可能だ。

毎月のように頻繁に通える設計や、仕組み化された統一感のある建築もSANUならでは、と同氏はアピールする。

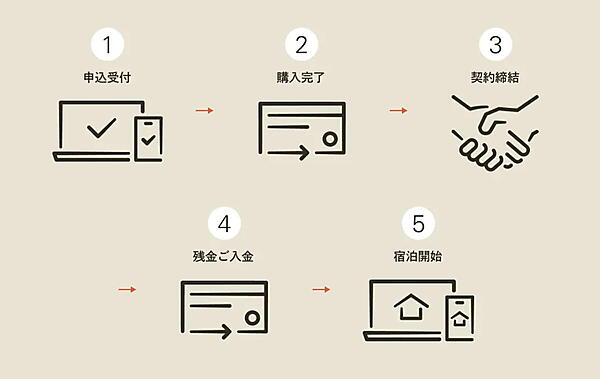

デジタル体験の設計に関しては、申込みから契約までの一連をオンラインで完結できる。流れとしては「申し込み」→「着手金の入金」→「オンラインで重要事項の説明」→「電子署名で売買契約を締結」→「残金の入金」→「利用開始」となる。スピーディーな購入により利用者の体験を向上させたいねらいだ。一方で、不明点や懸念点を解消できる体制にも配慮したという。

デジタル体験の設計でハードルだと感じたのは、2019年創業のスタートアップである当社が「どう信頼性を担保するか」です。対面でのコミュニケーションは信頼感を醸成しやすいものの、忙しい方々にとってはユーザー体験を毀損しかねない。高額な資産を安心して購入いただける体験を社内で議論した結果、オンライン完結ながら個別のフォローは手厚く行う方針としました。個別相談会の実施に加え、ご希望があれば内覧会や試泊のご案内もしています(古賀氏)

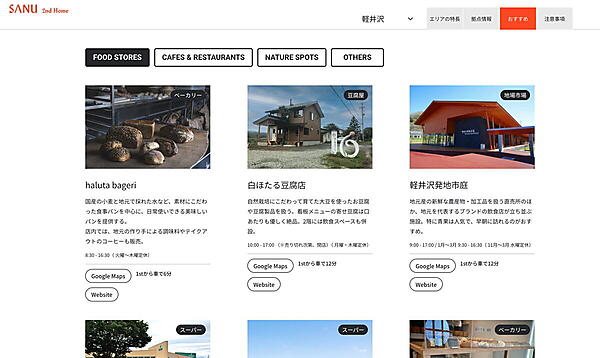

購入後もスムーズに利用を開始できるよう工夫したという。たとえば、「温泉付き」「サウナ付き」「犬と一緒に宿泊できる」などの利用動機から拠点を検索できたり、各拠点の周辺にあるおすすめのレストランやスーパー、観光スポットなどの情報がまとまっていたりする。

SANUはキッチン設備が充実していて、家電に食器やカトラリー、基本的な調味料までそろっているので、地元の食材を購入して料理を楽しむ方も多いんです。施設の周辺ではスキーやトレッキングなど自然を活かしたアクティビティも体験できます。滞在をより満喫していただくため、ウェブサイト内にオウンドメディアを作っているイメージです(古賀氏)

約4割の会員が「サブスク」から「共同所有」へ移行

さらに、サブスク会員から共同オーナーに移行できるよう、「Subscription to Ownモデル」を導入した。これは、SANUのサブスク利用で支払った金額の50%が最大3年間蓄積され、「Co-owners」購入金額に充当される仕組みだ。たとえば、 サブスクを2年間継続した場合、支払い総額120万円の50%となる60万円が、Co-Ownersの購入代金から割り引かれる。最大で90万円となり、蓄積から3年間が経過すると順次失効する。

Co-Ownersは、第一弾として発売した「館山」の全200口分が一般販売開始2.5時間で完売した。2025年6月時点で全6拠点が発売されており、八ヶ岳、館山の2拠点は完売している。

これまでにサブスク会員の約4割がCo-Ownersに移行している。多くは都心に住まう共働き夫婦や子育て世帯で、「子どもの成長やライフステージの変化も見据えながら、長い視野でどう使っていこうかと考えている」という声もあるようだ。

サブスクを解約した人がCo-Ownersで再び顧客になったり、サブスク時代にお気に入りだった拠点を所有したりする人もいるという。

最大5口(年間60泊)まで同時購入できるが、約8割が1口のみを購入している。使用しなくなった際は売却や相続も可能で、購入後4年目以降に、SANUが用意するセカンダリーマーケットを通じて売却可能となる。

今後も拠点の拡大が見込まれることから、まずは1口を購入して、その後に他拠点を買い足したり、売却して他拠点に乗り換えたりと長い視野で検討している方も多いようです。約4割の方が共同所有に移行されているのは想定どおりで、サブスクだといずれ無理が生じる方も多いのだろうなと思います。そうしたとき、解約だけでなく所有のご提案ができるようになり、非常に良かったです。選択肢を増やすことで、1人でも多くの方に自然の中での暮らしを継続してもらえたらと考えています(古賀氏)

運用型別荘「Home Owners」や大企業との共創も始動

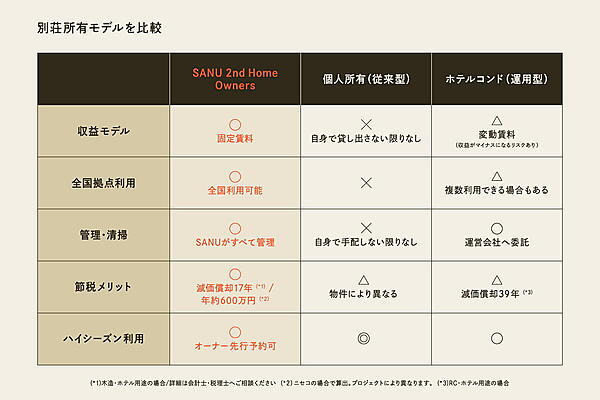

2025年2月には、新たに運用型別荘サービス「SANU 2nd Home Owners(以下、Home Owners)」も誕生。1棟まるごと所有しながら、使わない日はSANUが管理・運用し、年間最大5%の固定収益を確保する。さらに、SANUの他拠点は年間60泊まで利用可能だ。

第一弾は北海道ニセコ町の拠点で、約600万円の減価償却効果も期待できる。年間数百万円規模の節税メリットを活かしながら、利用と資産運用を両立できる設計だ。

自然豊かな場所に2拠点目を持ちたいけれど、使わないタイミングには収益も得たいという方に最適なモデルだと思います。第一弾の拠点は、ニセコ町のヒラフ繁華街から車で15分、最寄りのスキー場へは8分のロケーションです。喧騒から離れた落ち着きがありながら、利便性も兼ね備えています。現状のオーナーは、経営者の方や2拠点生活への関心が高い方が目立ちます(古賀氏)

土地の調達から運用までSANUが一貫して手がけているなどの理由から、ニセコ町の物件は、相場と比較して手の届きやすい価格に設定しているという。Home Ownersでは、2030年までに100棟以上の販売を予定している。

2025年5月には、海外展開を見据えた事業拡大を目的に、創業当初からの建築パートナーであるADX社との経営統合(子会社化)、及び新プロジェクト「SANU Lifestyle Partners(以下、LSP)」の始動を発表した。

ADX社との経営統合で掲げるのは、先端テクノロジーやロボットを活用した「建築のデジタル輸出」という新たなアプローチの確立だ。BIM(Building Information Modeling:ビルディング インフォメーション モデリング)ベースで構築された設計データを各国の建築工場に送ることで日本と同水準の木造建築を安定供給できる体制構築を目指す。2028年に年間300棟の生産体制の構築を目指し、2030年に海外展開の本格化を見込む。

新プロジェクトのLSPは、“都市と自然を行き来する暮らし”を新しいライフスタイルとして社会に実装していくための共創基盤で、第一弾として、ゴールドウイン、J.フロントリテイリング、日鉄興和不動産、日本航空(JAL)、ANAグループ、クレディセゾンの大手企業6社が参画。各社の事業領域と連携して体験拡張、相互送客をするほか、一部企業とは拠点の共同開発にも取り組むという。

自然の中に「もう1つの家」がある暮らしの選択肢を、できるだけ多くの方に提供する。それが創業時からのSANUの強い意思であり、まずはCo-Ownersの拡大に注力していきます。今回の経営統合や共創基盤を活かして、拠点のバリエーション増やコストを削減できる建築モデルの開発などサービスへのアップデートを図ります(古賀氏)

創業から6年、多くの日本人にとってなじみのない別荘を、“手の届きやすい価格帯”と“拠点を選べる体験設計”によって浸透させてきたというSANU。次々と新拠点が誕生することから「次はどこに泊まれるのだろう」とワクワク感が続くのも、使い続けたくなる大きな要素なのだろう。