各業界のエキスパートにオススメの書籍を教えてもらう本連載。今回お話をお聞きしたのは、プレゼン資料デザイン制作、デザインチームの育成支援などで活躍されている森重 湧太さんだ。上司やプロジェクトメンバー、クライアントの納得・承認を得るために、日々プレゼン資料・レポートを作成している方々に役立つ本を紹介してもらった。

見ただけで伝わるプレゼン資料、レポートを作るための基本書3冊

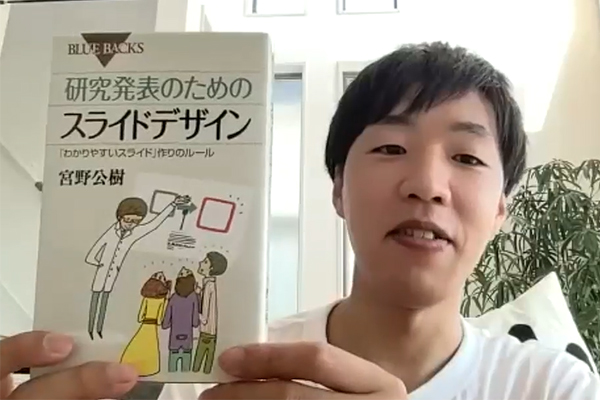

森重さんは、大学院在学時代、研究発表や授業などでプレゼン資料を使って説明するシーンが多くあったことから、もっと伝わりやすいプレゼン資料、レポートを作れないかと考えるようになった。

話すのが得意ではないので、資料を見ただけで理解してもらうにはどうすればいいか、模索していました。そこで読んだのが『研究発表のためのスライドデザイン』です(森重さん)

1冊目

『研究発表のためのスライドデザイン』(宮野 公樹:著 講談社:刊)

この本を読んで、わかりやすく伝えるためには「情報をどう整理して、どう表現すればよいか」という基本を学ぶことができたという。

本書で学んだポイントの1つに、「口頭で説明しなくてもわかるスライドを目指す」という点があります。口頭説明を減らすには、「相手が予測してくれるようなデザイン」にするのがよいと書かれています。

私は大学時代に認知科学について勉強していたため、「すでに見たことがあるデザイン(記憶)の方が認知しやすい」ということを知っていました。

例えば、2つのりんごの重さや形・色を比較するとき、左手と右手にそれぞれもって比較しませんか? これに準じて、2つのものを比較する場合は、縦ではなく左右に並べて示した方が伝わりやすくなります。一方、物が落ちる現象は上から下なので、時系列や順序のある情報の場合は縦に示した方が、相手が予測しやすく、わかりやすくなるのです(森重さん)

2冊目

『伝わるデザインの基本 増補改訂3版 よい資料を作るためのレイアウトのルール』(高橋 佑磨、片山 なつ:著 技術評論社:刊)

2冊目に紹介してくれたのは、「資料デザインの基本」が学べる書籍だ。

本書には、デザインの基本ルールに加えて、色や文字の選び方などアートの要素も盛り込まれています。1冊目で情報デザインの本質を学び、この2冊目では表層のデザインの入り口として、余白の取り方、文字組み、レイアウトなどを学びました(森重さん)

3冊目

『誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ー認知科学者のデザイン原論』(D. A. ノーマン:著 新曜社:刊)

3冊目は、「人間中心設計」について学べる書籍。オススメの理由は、見ただけで伝わる資料を作るためには、人がモノをどのように認知するのかを知っておくことが重要になるからだ。

この本には、デザインというよりも、人間がモノをどう認知し、そしてどう動くのか、設計について書かれています。例えば、人はドアノブを見ただけで、掴(つか)んで動かすためのものだとわかります。これをアフォーダンスと呼びます。ドアノブが人間に行動をアフォード(提供)しています。

『研究発表のためのスライドデザイン』にも、人間は過去の経験に基づいて情報を処理するという話がありますが、本書を読んで、モノを一見しただけでどう使えばいいのかがわかる「人間中心設計」の考え方を知りました(森重さん)

資料デザインの基本を抑え、応用力が得られる4冊

次に4冊目として紹介するのは、プレゼン資料のデザインについて、数多くの具体的な実践例をあげて解説している書籍だ。デザイナーではないすべてのビジネスパーソンに向けて、森重さんが執筆した本になる。

4冊目

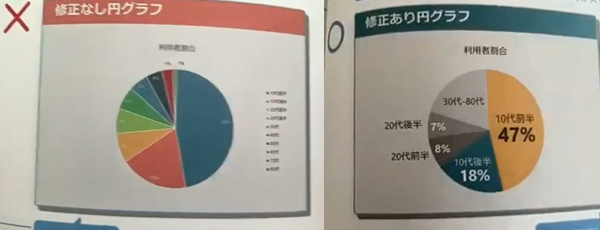

『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』(森重 湧太:著 インプレス:刊)

例えば、円グラフの使い方について、森重さんは次のように説明する。

プレゼンでは、円グラフがよく使われていると思います。しかしExcelのデフォルトで作ると色がカラフルになりすぎて、どの部分がポイントかがわからなくなりがちです。

そこで、円グラフの色を限定して配色し、割合の数字を大きくしてみる――それだけで、何を伝えたいのかがわかりやすくなります。マーケターの皆さんはもちろん、数字を扱う部門の人には、グラフの見せ方などが参考になると思います(森重さん)

森重さんが目指すのは、口頭での説明がなくても、見ただけでわかる資料だ。資料はデータとして残るので、後に他の人が見てもわかるように伝えることが肝要だ。本書には、わかりやすい資料を作るための情報の伝え方やデザイン例がまとまっている。

5冊目

『シーンごとにマネして作るだけ! 見やすい資料のデザイン図鑑』(森重 湧太:著 インプレス:刊)

この本では、デザインの基礎をふまえた、さまざまなパターンが紹介されている。森重さんは、「理想は、『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』を読んで情報の表現の仕方をおさえてから、本書を読んでほしい」という。

2冊を読めば、デザインのパターンをどういう風にアレンジすれば自分が伝えたいことが伝わるようになるのか、考えられるようになるはずです。

プレゼン資料作りにまだ慣れていない方は、本書内のパターンを真似して資料を作成してみてください。資料作りを効率化できると思いますよ(森重さん)

6冊目

『プレゼン資料のデザイン図鑑』(前田 鎌利:著 ダイヤモンド社:刊)

いろいろなデザインのパターンに触れインプットを増やしていくことは、プレゼン資料作成の知識やスキルの蓄積につながる。いろいろなパターンが収録されている『プレゼン資料のデザイン図鑑』もオススメしたい1冊だ。

7冊目

『けっきょく、よはく。余白を活かしたデザインレイアウトの本』(ingectar-e:著 ソシム:刊)

資料作りでは、余白の取り方がとても重要になる。同じ情報であっても見栄えや印象は大きく変わるからだ。本書は、デザインにおいての余白の取り方にフォーカスして解説している。

本書では、OKとNGのレイアウト例が紹介されているので、比較しながら余白の取り方のコツがわかります。

単に余白を入れればいいわけでもなく、余白の取り方によってはメッセージの印象が薄くなってしまうので、文字のサイズを調整するなど、デザインにメリハリをつけることが重要になることも書かれています(森重さん)

デザインに力を入れている会社の資料が参考になる

最後に、書籍以外のオススメの情報源についても聞いてみた。

他社のプレゼン資料を読み込む

森重さんはこれまで、200社以上のプレゼン資料のデザイン支援に携わってきた。さまざまな業種・業態に対応してきたが、アイデアの引き出しを増やし続けていくために参考にしているのが、他社のプレゼン資料だという。

企業が公開しているIR情報、製品資料、営業資料などをダウンロードして、参考に見ています。特にデザインが強い企業の資料は参考になりますね(森重さん)

CDOのSNSアカウントをフォロー

もう1つは、CDO(Chief Design Officer)のX(旧Twitter)アカウントをフォローしている。

CDO同士で会話していることがあるので、誰と会話をしているのかをチェックして、デザインに強そうな会社を探しています。そして、その会社がどういうデザイン戦略を打ち出しているのかを見ておくことは、マーケターが自社のデザインを考える上でも役立つと思います(森重さん)

「『デザイン経営』宣言」(PDF)を読む

そして、すべてのビジネスパーソンに読んでおいてほしいというのが、経済産業省が公開している「『デザイン経営』宣言」というPDFの資料だ。

・「デザイン経営」宣言

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20180523001_01.pdf

デザイン経営がこれからの日本に必要な理由が15ページで解説されています。これを読んでいるかどうかで、デザインの意識が変わるので、ぜひ読んでみてください(森重さん)

今回は、資料デザインに関連する書籍を中心に紹介してもらった。プレゼン資料、説明用資料など、デザインのプロではないビジネスパーソンがスライドをデザインする機会は多い。ぜひ、紹介された本を参考に、相手の納得と承認を引き出すプレゼン資料・レポート作成を目指してほしい。

森重 湧太

(Yuta Morishige)

MOCKS(モックス) 代表

大学院在学中に資料作成ノウハウをまとめ、SlideShareに公開後、1ヶ月で閲覧数30万回を突破。これをきっかけに資料デザイン本『一生使える見やすい資料のデザイン入門』(インプレス)を発刊し、12万部を突破(2021年10月)。2021年12月には『見やすい資料のデザイン図鑑』も刊行し、両冊とも教育機関の教材、大企業の研修図書として利用されている。

スタートアップ創業期に企業の資料デザインを200社以上サポート。その後、新規事業開発やデザインチーム立ち上げ、企業内外ブランディングなど8年従事。転職後、ビジョナル(ビズリーチ)にて採用ブランディングを経験し、2023年、MOCKSを開業。

- MOCKS: https://mocks.jp

- Twitter: https://twitter.com/MorishigeYuta