Data Clean Room連載

プラットフォーム部門

ソリューション戦略部三谷壮平

※所属は記事公開当時のものです。

広告プラットフォーム事業者の提供する次世代型レポーティングの仕組みであるData Clean Roomについて解説する連載の第4回。ここまで、電通デジタルがご用意しているData Clean Roomソリューションについてご紹介してきたが、最後に外部データの接続によるさらなる広がりについても触れておきたい。

※本記事は2021年7月時点での情報をもとに作成しています。本記事の内容は公開情報を元にした電通デジタルの解釈に基づくものであり、プラットフォーム事業者が公式見解として内容を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

なぜData Clean Room環境で分析するのか

第1回で説明した内容と一部重複するが、なぜData Clean Room環境上で外部データを掛け合わせた分析を行うのかについて改めて見ていこう。

Data Clean Roomを利用することの大きなメリットとしては、広告のインプレッション情報が利用できることだ。

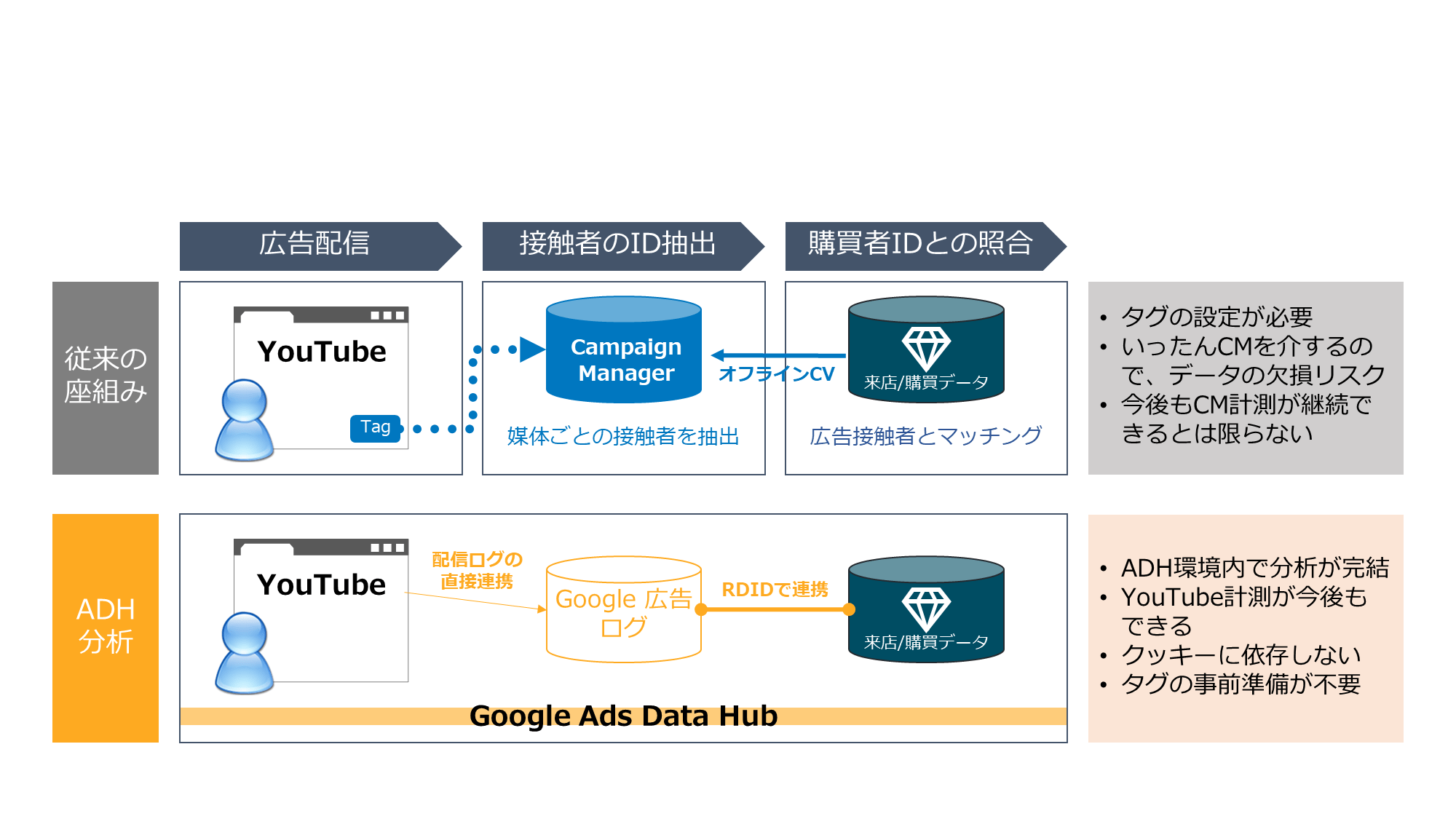

広告クリック以降、すなわちユーザーが広告をクリックして自社サイトに来訪した後の行動であれば、他の手段でも計測可能だし、ユーザー単位での集計や利用も基本的には任意に実現できる。この領域に限って言えば、Data Clean Roomを使うことのメリットはほとんどない。

一方で、広告クリック前のインプレッション情報については、ユーザー一人ひとりの粒度で情報へアクセスするハードルは非常に高い。インプレッションの計測のためには、広告の配信時に計測タグを発火させる設定が必要になる。

しかし、たとえばGoogleでは、限られた認定ベンダーしかタグの設定ができないなど、プライバシーポリシー保護のために厳しい制限がかけられている。あるいは他の広告プラットフォーム事業者は、そもそも外部ベンダーのタグを受け入れていない、などの制約もある。

以上より、インプレッション情報も含めた分析については実質的に、管理画面での分析かData Clean Roomでの分析かのどちらかとなる。比較すると、Data Clean Roomの方が分析の自由度が圧倒的に高いため、高度な分析ニーズに応えるためにはData Clean Roomでの分析が推奨となっている。

具体的なData Clean Roomによる外部データ連携分析

Ads Data Hubでデータを掛け合わせた分析としてもっともニーズが大きいのは、やはりオフラインの購買行動と広告接触を紐づけた分析だろう。Data Clean Roomを使えば、広告接触後にどれくらいのユーザーが来店したり購入したりしたか、を紐づけた分析ができる。

電通デジタルでは電通とともに、People Driven DMP®として接続しているGroundTruth社の位置情報データをはじめとして、来店や店舗購買といったオフラインコンバージョンとなる行動データの収集やアライアンスを進めている。

ただし、今回はData Clean Roomについてのご紹介なので、この具体的なデータソースのご紹介については割愛し、Data Clean Room上でどのように精緻に来店や購買の分析が行えるか、についてご説明していきたい。

適切な比較対象の設定が重要

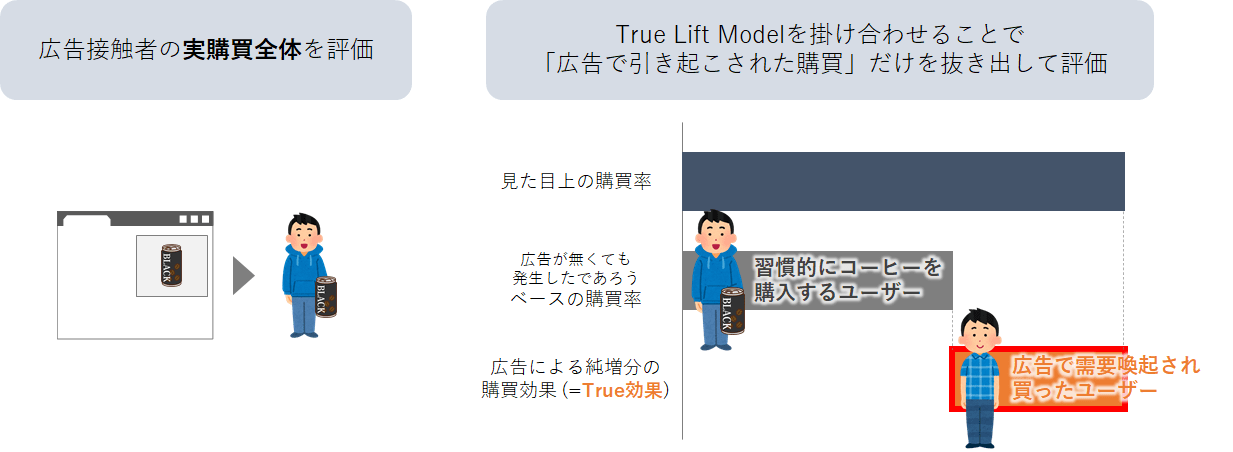

来店や購買をゴールとした分析をするときに注意しなければならないのが、比較対象をどこに置くか?である。来店や購買で顕著なこととして、習慣的な来店・購買者のように、"広告がなかったとしても行動に至ったであろう人"が一定数存在する(これはWeb CVも含めて同様だ)。そのため、広告接触後の行動をすべて広告の効果として評価すると、過大評価になりかねない。

こうした課題意識に基づき、電通デジタルではTrue Lift Model®という評価の考え方を開発した。このTrue Lift Model®に基づいて、適切なTrue効果ベースの評価が行えるようにロジックや分析スキームの開発を行っている[注1]。

Data Clean Roomでの分析の際も同様に、適切な比較対象を設定し、広告の純粋な効果(因果効果)を導出するスキームを構築している。

広告接触後の効果をすべて広告効果として評価する場合、数値の確からしさが、Web CVに比べて違和感のある数字になりがちだ。それに比べると、来店や購買などの効果をLiftベースで評価するというアプローチは、比較的一般的だと感じている。

たとえば、広告接触後のコンビニ来店が大量にあったとしても、ほとんどのユーザーは日常的にコンビニに行くので、このすべてを広告の効果と言うのはおかしい、というのは直感的に理解しやすい。そのため、比較対象を置いて差分で評価する設計となりやすい。

評価の比較対象が不適切なケース

ただし、広告効果を評価しようとするにあたり、多くの場合、評価のスキームが不十分であることが多い。よくあるのが、ターゲティングの異なる属性を比較対象としてしまうことだ。

自動車メーカーの来店計測の例で説明しよう。広告では自動車関心層にターゲティングしているにも関わらず、比較対象は一般的なM1ターゲット、というケースが非常によくある。この2つを比較してしまうと、広告の効果だけでなくターゲットのベースの関与度の影響を受けてしまう。

自動車関心層は、そもそも自動車への興味関心が強いため、一般的なM1層と比べて自動車を検討してメーカーの店舗に行く可能性が高い。

よって、仮にM1層と比べて自動車関心層の店舗来店が多かったとしても、それは広告の効果なのか、もともと自動車関心層というターゲティングの精度が高かっただけなのか、の切り分けができない、ということになる。これでは広告効果の評価手法として不十分だろう。

配信群と非配信群に分けて結果を比較する方法

もうひとつよくあるのが、ターゲティングが来店や購買ベンダーのデータに基づいて組成されている場合に、その属性を配信群と非配信群に分けるやり方だ。

たとえば競合店舗への来店者をターゲティングした広告を配信する場合に、「競合店舗来店者」というリストに含まれる10,000人のうち、8,000人にだけ配信し、残りの2,000人には広告を配信しない、という制御を行う。そうすれば、2,000人のうち店舗に来店したユーザーの来店率が、広告を配信しなかった場合のベースの来店率となり、比較対象にできる、という考え方だ。

このアプローチは、ターゲットとしては競合店舗への来店者などの均質なセグメントになるので、前述の一般的なM1ターゲティングなどよりは精度が高い。

一方で、このアプローチだとせっかくの配信ターゲットの一定数は検証のために配信できない。また何より、このやり方で検証できるのは自社のデータに基づくターゲティングだけで、媒体データを用いたターゲティング配信の際には利用ができない。

特に後者が致命的で、本来複数のターゲティングを横比較する、事業KPIに直結したモノサシとして使うべき来店や購買の本質的な指標が、あくまで自分たちのデータによる配信を評価するだけの限定的な活躍しかできなくなってしまう。これは、来店や購買をKPIとできることの価値を矮小化してしまう考え方であり、来店や購買に基づく本質的なPDCAの実現に対する大きな障壁である。

本来、事業成果に直結する広告効果を評価できるようになったのであれば、広告や宣伝の垣根を超えて、予算全体をこの事業成果のモノサシで評価し、最適な予算配分をしていくことが実現できるはずだ。

ところが、自社ターゲティングの評価にしか使えないということになると、あくまで予算の一部を使ったトライアル施策として、購買につながる広告を回していく、というニッチ施策の枠をいつまでたっても抜け出すことができない。これはデータベンダーにとっても、そのクライアントであるメーカー側にとっても、大きな機会損失である。

電通デジタルによるリフトベース検証のアプローチ

これらの課題をクリアすべく、電通デジタルではよりエビデンスレベルが高く、より実用的なリフト分析のアプローチを開発している。

Data Clean Roomによっては、広告プラットフォームがみずからこのリフトベースの計測を行うための仕組みを提供しているケースもある。その場合はその仕組みを使えば良い。

一方で、こうした仕組みが提供されていない場合は、例えばView/非Viewでの事後的な観測による切り分けだったり、傾向スコアの手法を用いた補正だったり、といった代替策もある。

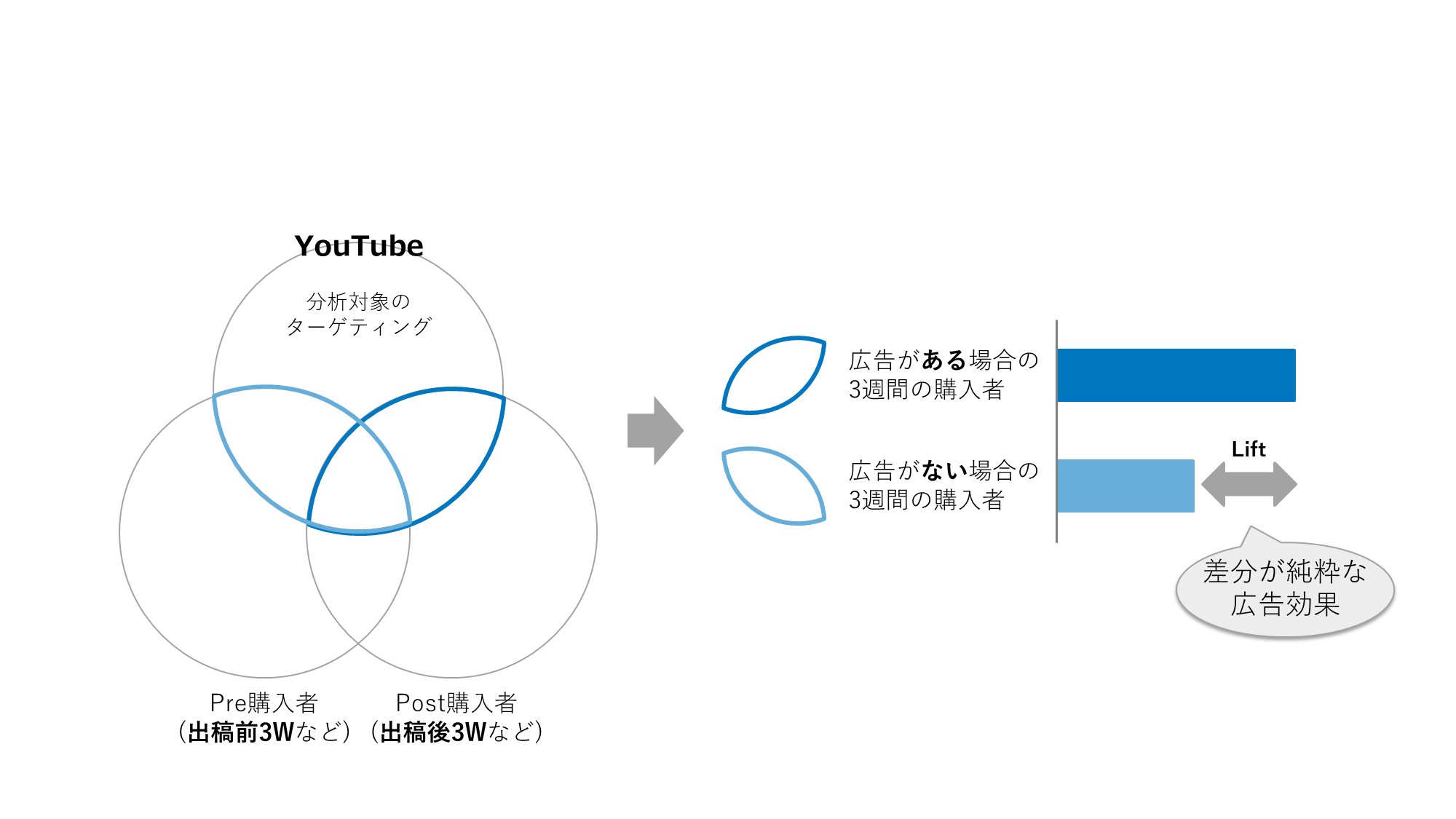

しかし、こうした手法を行うためには統計的な処理を行う必要があるため、例えばSQLしか利用できないData Clean Roomでは実現が困難である。そういった場合に行っているのは、シンプルだが説明力の高い事前/事後での比較分析(Pre/Post分析)である。

事前/事後での比較分析(Pre/Post分析)

Pre/Postといっても、あくまでターゲットは同じであることがポイントとなっている。よくPre/Post分析と言っているものの、実際に中身を見るとターゲットも全然異なるものが、時期的に事前と事後であることだけでPre/Post分析と称していることがある。これは時期の違い以外にもターゲティングのバイアスも受けてしまうため、精度が落ちてしまう。

よって、あくまでターゲットは同じユーザーに固定したうえで、そのユーザーの事前期と事後期の購買で見ていくのが、電通デジタルの言うPre/Post分析のアプローチとなっている。

この、同じターゲットに対する事前(Pre)期の購買を紐づけることができるのもData Clean Roomならではのメリットである。

通常のCampaign Managerでの分析の場合、もともとのツールの利用意図があくまで広告効果の検証なので、広告接触よりもタイムスタンプが前の購買については、広告効果ではないことから紐づけることができない。

しかし、Data Clean Roomであれば、こうしたタイムスタンプの前後を問わない紐づけと、紐づけた結果のPre/Postでの比較が可能となる。

より精度の高いPre/Post分析のための工夫

より精度の高いPre/Postとするために、さらなる工夫もしている。

スペースの関係上、すべてをご紹介はできないが、たとえば下図のように、分析対象の期間もそろえることで「習慣的な購買」の影響を極力小さくしたり、あるいはもっとも大きなバイアスとなるシーズナリティを補正する仕組みを組み込んでいたりと、より精度の高い検証ができるように日々ブラッシュアップを進めている。

さらなる精度向上のため、現時点ではAds Data Hubでは利用できないが、機械学習系のライブラリの利用についても要望は出している。電通デジタル環境で実施しているTrue Lift Model®分析では、すでに具体的な補正のための研究が進んでおり[1]、実績も多く出ているため、こうした補正のノウハウをAds Data Hubでも実現できるよう、引き続き交渉を進めていきたい。

広告効果評価のエビデンスレベル

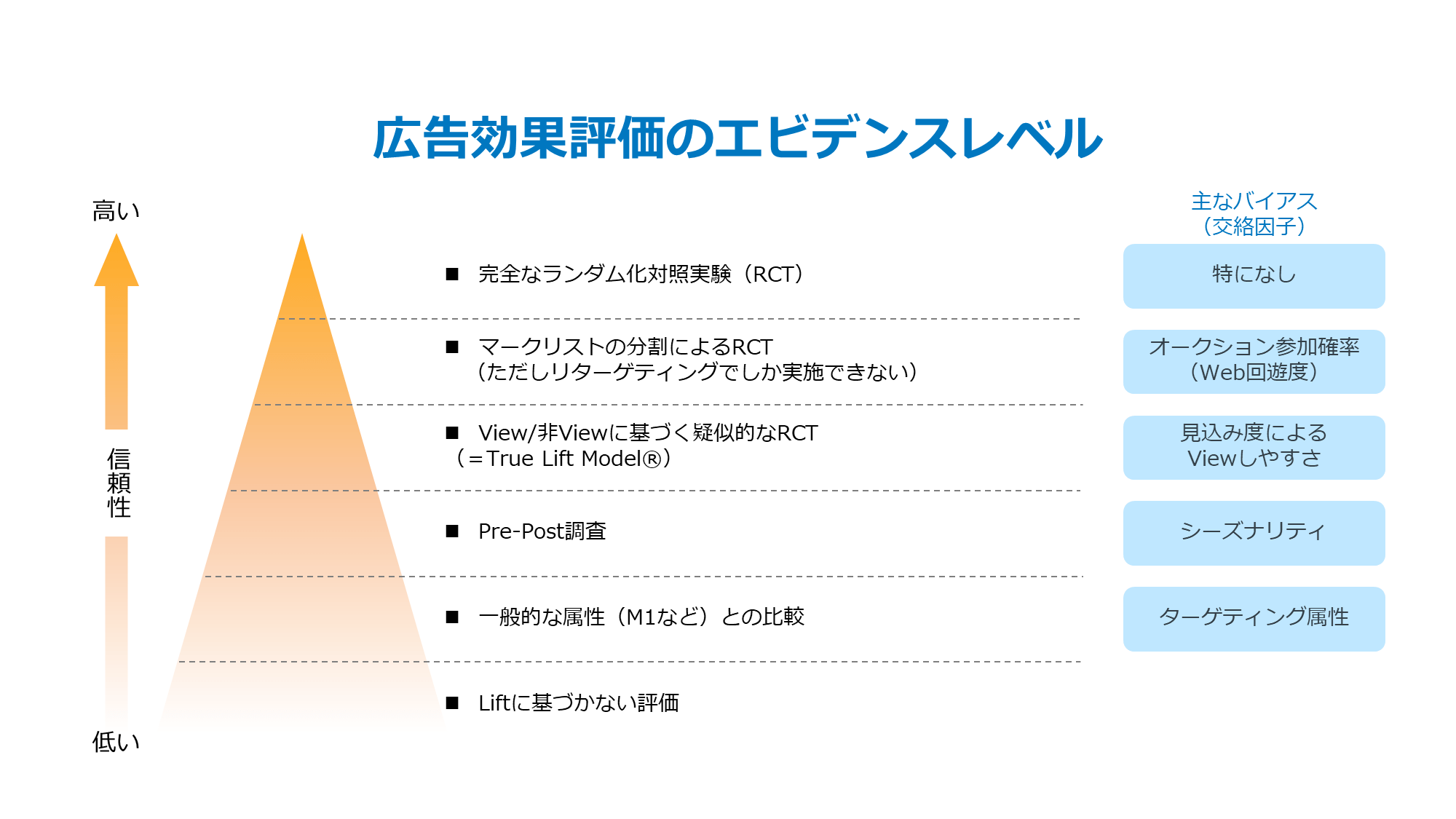

Data Clean Roomの話題からはやや離れるが、広告効果評価のエビデンスレベルについての整理もご紹介しておこう。

さまざまなアプローチがあるが、それぞれ交絡因子と呼ばれるバイアスが発生する。このバイアスの影響をいかに排除し、正確な評価に近づけるかが、今後の広告効果評価においては重要な論点となっていくだろう。

なお、こうしたLiftベースでの検証については、来店や購買などのオフライン指標をゴールにする場合に限らず、Web CVベースでも可能だ。

既存のTrue Lift Model®ソリューションの延長線上にあるため今回は詳細の説明を割愛しているが、Data Clean Room上でも同様の分析ができるようなサービスラインナップはご用意している。こちらもご興味のある方は個別にお問い合わせいただきたい。

脚注

注釈

1. ^ True Lift Model®の開発と「広告の真の効果」測定については、以下の記事で詳しく解説している。"【対談】電通デジタル三谷さんに聞く:「広告の真の効果」を可視化することでリターゲティング偏重を変えていく". Unyoo.jp.(2019年7月24日)2021年10月27日閲覧。出典

1. ^ "BigQueryで傾向スコア分析". Dentsu Digital Tech Blog.(2019年12月25日)2021年10月27日閲覧。「電通デジタル トピックス」掲載のオリジナル版はこちらData Clean Roomと外部データを連携した分析のさらなる広がり(第4回)2021/11/02