社内でこんなセリフを聞いた、または自分が話した経験はないだろうか。

データを使ったマーケティング施策ですか?

うちのWeb広告担当は、私ではなく○○です。

デジタル関係の話なら、彼としてください。

マーケティングにかかわっていても、Web広告の担当ではないと、代理店や制作会社の人に言ってしまいがちなこのセリフ。

役割分担ができている証といえる反面、実はこのように社内体制が整っているように見える企業ほど、デジタルマーケティングがうまく進んでいないことが少なくない。

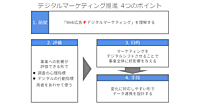

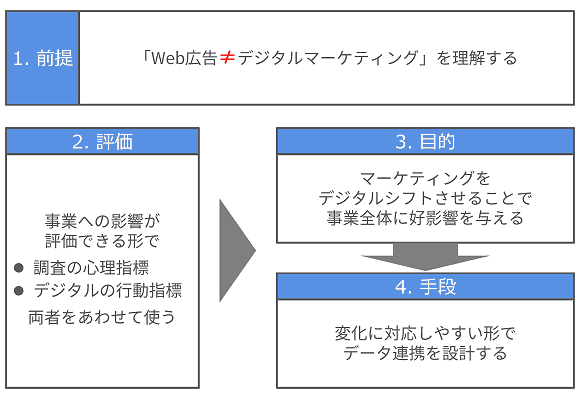

その原因を探ると、マーケティングのデジタルシフトにおける「前提」「評価方法」「目的」「手段」で、誤解や理解不足といった問題を抱えていることが見えてくる。

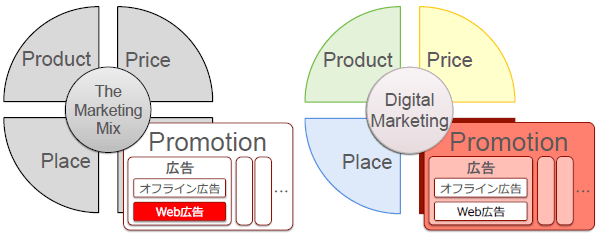

Web広告の担当者がいるからといって、デジタルマーケティングもすべて任せ切りにするのは正解とはいえない。そもそもWeb広告とデジタルマーケティングはイコールではないし、さらにいえばデジタルマーケティングとは企業活動全般にかかわるものだからだ。

本稿では、企業がデジタルマーケティングを進めるうえで抑えておくべきポイントについて、電通デジタルの波田野雄平氏が解説する。

本連載「電通デジタルマーケティング 鳥の目・虫の目」では、株式会社電通デジタルで活躍しているプランナーたちが、現場で実践しているデジタルマーケティングの取り組みを具体的に紹介していく。

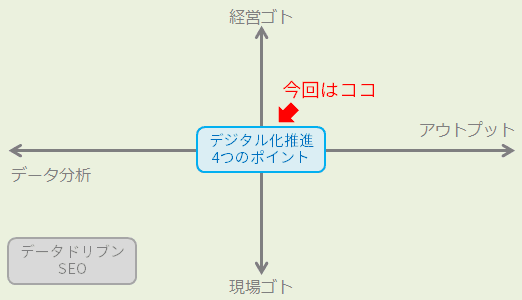

以下は、取りあげてきたテーマと今回のテーマのポジショニングマップだ。

ポイント1《前提》

Web広告 ≠ デジタルマーケティングであることを理解すること

最初にして最大のポイントといえるのが、「Web広告≠デジタルマーケティング」であることをしっかり理解することです。

図1は、マーケティングミックス(4P)※に、Web広告(左)とデジタルマーケティング(右)を落とし込んだものです。それぞれが指し示す領域を比べると、Web広告とデジタルマーケティングの違いは明確です。

多くの方も言及しているように、デジタルマーケティングは企業活動全般にかかわります。

たとえば、「Place」(場所)に着目すると、都道府県別に商品カテゴリー名・個別の競合社名、それぞれの検索ボリュームを見ることで、各県の市場ポテンシャルと、現状の想定市場シェアが即座にわかります。

これを自社の都道府県別の売上と照らし合わせれば、出店戦略に活用できます。

「Price」(価格)なら、売上とSNSでのシェアやコメント数などのアクション数に相関関係があることが事前にわかっていた場合、販売目標・SNSのアクション数を見ながら、どの程度の値引きで購買・SNS上の行動を喚起できるのかを判断するための材料にできます。

このような広い領域で、1人の現場担当者がすべての指標を観察し、他部署と連携し、さらに広告入稿物の管理進行までするのは、とても難易度が高いです。

Web広告担当者にすべて任せてしまうのではなく、まずは、担当者のそばにいるみなさんがデジタルマーケティングの意味を理解し、一緒になって取り組むことが、全社のデジタルマーケティング化を推し進める第一歩になります。

ポイント2《評価方法》

Web広告の役割と目的達成指標(KPI)を明確にしたうえで、調査と組み合わせて使うこと

企業活動としてマーケティングを行うならば、あらゆる施策のゴールは売上や利益などのビジネス指標に結びつかなければいけません。

たとえ各施策が直接的に売上につながらないとしても、施策のKPIとしては、ビジネス指標から逆算した「この施策でこの数値を達成すれば、最終的にはビジネス指標に影響するはず」というものを設定するべきです。

その点でポイント1の内容は、「広告としてデジタルを使う場合でも、マーケティング全体に効果があるものでなければ投資価値はない」と言い換えることができます。

しかし、得てして「Facebook・Google・Yahoo!、それぞれの獲得効率・視聴単価はどれがよいのでしょうか」という話に終始してしまいがちです。

それらの指標がレポートとして真っ先に目に留まるものであることは確かです。しかし、それらの指標が上下することで、企業の売上や利益は伸びているのでしょうか。

オンライン完結型の商品や店舗があるような商材でも、ファネル構造において、購買に近しい予約完了などの指標はCV(コンバージョン)数とCPA(獲得単価)で見る意味があるでしょう。

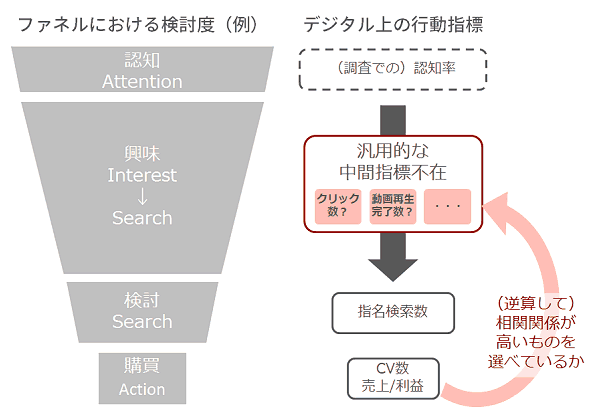

しかし、より関与度の浅い段階のユーザーに対する広告評価において、クリック数、ましてやインプレッション数や動画の試聴完了数などを見ることは、果たして企業の売上や利益にとって意味のあることなのでしょうか。

ファネル上で長い期間を占めるはずの興味醸成段階において、態度変容を促すことは、マーケティング全体にとって非常に意味のある行動のはずです。

ただ、心の内側の状態を評価しようとするがゆえに、指標化が難しく、ついつい、先に述べたような、クリック数や動画再生数といった計測しやすい指標を、深い理由もなく選んでしまいがちです。

この段階において、本当に見るべきは、マーケティングの目的となるターゲットに、正しいタイミングで届いているか、その結果、目指すべき行動を喚起させることができているかという点です。

結果的に、相関関係の高い指標としてクリック数に現れることもあります。しかし、このような中間指標は、汎用的な指標だけでは必ずしも捉えられず、売上から逆算して相関性が高い指標を見つけ出さなければなりません(図2)。

そのためには、まずは「マーケティング課題が何であり、その解決度をデジタル上の指標で追うならどれ」という設計が必要になります。

もちろん、心理指標など、実際に人に聞いてみなければわからない指標もあります。

そのような場合は、実際に人に聞く「調査」という方法と、リアルタイムなユーザーの行動指標であるデジタル指標を組み合わせて使うことが肝要です。

結局のところ、「なんでも調査でわかるわけではない」ですし、「なんでもデジタルでわかるわけではない」ということです。

あらためて、社内の体制を眺めてみてください。

Web担当者と調査担当者や売上管理担当は、連携しやすくなっていますか。分断してしまってはいませんか。

投資対効果を最大にするには、売上利益から逆算し、調査指標とデジタル指標とを施策に活かせるように組み合わせることが大切です。

ポイント3《目的》

マーケティングのデジタルシフトによる事業への影響を理解すること

デジタルマーケティングは、新しい分野であるために、その活用には新たな知識や理解が要求されます。

特に、テクノロジーが重要な要素を占め、その活用をうたうさまざまなツールやソリューションが注目されます。しかし、それらはあくまでも道具であり、導入することで何が得られるのかを忘れてはいけません。

一時より少なくなったとはいえ、「とりあえずのDMP構築」や「特定の人だけで細部設計まで決めた大規模アクセス解析ツール導入」は、いまだに散見されます。

しかし、そのようなスモールスタートやトップダウンでの進行は、多くの場合、次のような状況を招きがちです。

DMPに格納しようと思った社内データがあるが、情シス部門の協力が得られず、接続できない。

Adobe AnalyticsやGoogle Analytics Premiumを入れたけど、誰も社内の人間は使っていない。

なぜこのような状況に陥ってしまうのか。

それは、マーケティングをデジタルシフトさせることで、事業にどのような影響があるのかを理解し、説明できるようにしていないからです。

極論すれば、将来にわたって何も変わる必要がないのであれば、デジタルシフトなど必要ないのです。

DMPでデータをつなぐことも、アクセス解析ツールを使うことも、あくまで手段に過ぎません。本来の目的は、それらで得られるデータで事業の規模・効率拡大を達成することのはずです。

このことを誰もが理解していたはずなのに、いつの間にか「DSP」や「CPV」などのデジタル三文字熟語やプラットフォーマーが提唱する流行り言葉を覚えることが目的となり、本来の目的を見失っていることがよく見受けられます。

Web担当者の周りにいるみなさんが、デジタル三文字熟語に惑わされず、本来の目的中心で考えることで、マーケティング部が実現したいことの社内外への交渉力は面として上がるはずですし、会社全体でのデータ戦略の本質的な議論も深まるはずです。

ポイント4《手段》

変化に対応しやすい形でデータ連携を設計すること

ポイント1~3までを踏まえ、最後にデータ整備のための「手段」はどうあるべきか。

キーワードは、ツールの入れ替えやデータ構造の変更に対応できる柔軟性です。

1つのツールに依存しない、自社開発にこだわらない

これまで、さまざまな企業を見てきた経験から、たとえ予算度外視のプロジェクトであっても、1つのツールにすべてを託したり、ましてやすべてを自社開発したりするのは、2つの理由から得策ではないと考えます。

- テクノロジーの進歩が速く、開発に膨大なコストが必要

KenshooやMarinといった世界規模で利用されているツールでさえ、膨大な開発コストをかけて改善が続けられるFacebookやGoogleの変化の対応に苦慮している。

一般的な企業が個別にそれらのプラットフォームの変化を追いかけることは、非常にハードルが高い。

- 社内に浸透させるにはどうしても時間がかかる

新しいテクノロジーが新しいツールを生み出したとしても、社内の担当者がすぐに使いこなせるわけではない。

ようやく浸透したころには次の新しいツールが登場し、社内のツールが陳腐化してしまうことがよくある。

変化を前提にしつつも、しっかりとした設計を

これらを踏まえた、企業のデジタルマーケティングに適したデータ設計とはどのようなものでしょうか。

基盤となるデータセンターの構築は必須ではあるものの、あくまでデータの出し入れがしやすいただの箱にとどめておくべきです。マーケティングに活かす際、直接使うデータは外部に都度連携して使用するのがよいと考えます。

もちろん接続先は、用途に合わせて複数の選択肢を用意しておきます。

ただし、変化に対応しやすい柔軟な設計は重要ですが、実際に設計を変えられるチャンスは多くありません。

最適な設計をするには、高度な知識やスキル、経験を必要とします。社内の担当者だけでなく、社内外からそのような設計が得意な人材を参加させることも必要です。

まとめ

デジタルマーケティングを進めるうえでのポイントを、「1. 前提」「2. 評価方法」「3. 目的」「4. 手段」の視点から見てきました。

もしかすると、これまでWeb担当者一人に、これらすべてをお願いしていたのかもしれません。

デジタルマーケティングやデータ活用はあくまで方法に過ぎず、本来やるべきはこれまでどおり「お客さまが、なぜあなたの会社の商品を買ってくれるかを知り、施策に役立て、売上利益を拡大し続けること」です。

デジタル三文字熟語や、流行語に惑わされず、本質的な事業への影響をもとにした指標策定と施策実施です。あらためていま、それを考えることが必要ではないでしょうか。