KGIを見ることで「パフォーマンス」の高低がわかる

KGIを見ることで「パフォーマンス」の高低がわかる

「我が社のホームページには明確なゴールはない」と考える人も多い企業サイトだが、ここまでに説明したように、それでも多くの目標設定をできるものだ。ここまでの話はあくまでゴールの設定ということになる。まずはゴールの数だけでもきちっと測る習慣を付けるところからスタートしたい。

こうしたゴール指標を「KGI」(Key Goal Indicator、重要評価指標)と呼ぶことは前回紹介したとおりだ。ゴールの回数というのは単純な数字だが、経時的に観察していれば、「ゴール回数が少しずつ減ってきた」「訪問者数は伸びているのに、ゴールに到達する率が悪くなっている」という風に思考できるようになる。

訪問者数は伸びているのに、ゴールに到達する率が悪くなっている

この考え方こそ、まさに「パフォーマンス」である。インプットに対してアウトプットがどれぐらい効率良く出てくるか、ということになる。KGIを監視していれば、サイトのパフォーマンスが低下していることに気付き、パフォーマンスを高めるための策を打つことが必要と考えるようになる。

ゴールを元に算出した、パフォーマンスを高める施策に直結するための「指標」が、KPIになるわけだ。

「ゴールの決定」から「KPI」への算出を

このことから、KPIとKGIは互いに密接に関連していることがわかる。Web上のゴールは独立している場合が多いから、「ゴール1についてはパフォーマンスが高いが、ゴール2についてはパフォーマンスが低い」ということが起こりうる。ということは、サイトのパフォーマンスを反映するKPIも、「ゴール1についてのKPI」「ゴール2についてのKPI」と、それぞれが必要だということになる。

Webのゴールは多くなる可能性がある。無料解析ツールであるGoogle Analyticsでさえ、目標を20個も設定できる。それだけたくさんのゴールが考えられるわけだが、仮にKGIが20個あるとすれば、それぞれのゴールに対するパフォーマンスを反映するKPIも20個あるということになるだろう。数が多いのは「手がかかる」「大変だ」と思ってしまうかもしれない。場合によってはいくつかのゴールに共通するKPIを設定することも不可能ではないが、それぞれ別になっているほうが単純になり、長い目で見ると、そのほうが扱いやすいものだ。

では、ここまで説明した内容をベースに、「目標を達成するための方法を探り」「目標達成に影響力を持っている要因を探る」手順を、具体的な例をもとに見ていこう。

実例1 実際に目標を達成するための方法とは

では実際にゴールとそのパフォーマンスについて考えていこう。まずは、閲覧を増やしたいページについて考えていく。

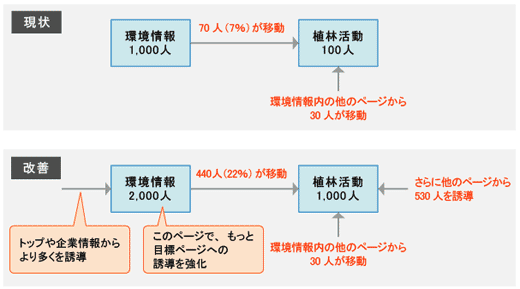

達成したいゴール「CSR」のなかに「環境情報」というコーナーがあり、なかでも力を入れている「植林活動」のページをもっと多くの人に見せたいと考える。つまり、植林活動のページがゴールとなる。

サイト全体のセッション数が月100,000あり、植林活動のセッション数が現状100であるとする。現状ではサイト訪問者の0.1%にしか植林活動を見てもらえていないわけだ。せめて訪問者の1%に見てもらいたいとすれば、10倍もの1,000人をこのページに導かなければならない。これは大変だ。

ではアクセス解析を使って、ゴールである「植林活動」へのアクセスを増やす方法を探していこう。まず、植林活動のページに訪問者を誘導しているページを見ると、次のようになっていたとする。

| 植林活動ページへの誘導元 | 比率 |

|---|---|

| 環境情報トップ | 70% |

| 環境情報 > コンセプト | 10% |

| ニュースリリース > 植林活動の報告 | 8% |

| そのほか | 12% |

植林活動の100セッションのうち70セッションは環境情報トップから来たことになる。では、有力な誘導元である環境情報トップを調べてみよう。環境情報トップのページには1,000セッションが見ており、そこからの移動先を見ると、次のようになっていたとする。

| 異動先ページ | 比率 |

|---|---|

| コンセプト | 10% |

| 活動内容紹介 | 25% |

| 製品と環境 | 30% |

| 工場と環境 | 10% |

| 植林活動 | 7% |

| 環境用語集 | 3% |

| 環境報告書 | 15% |

植林活動へ移動したのは70回、7%である。手っ取り早い対策の1つは、この環境情報トップからもっと多くの人が「植林活動」を選ぶようにすることだ。ただし、環境活動トップがそもそも1,000セッションしかないから、ここからの誘導だけで植林活動を目標の1,000セッションにすることはほぼできないという状況だ。これが本当に見せたい項目なら、他の全項目から3%ずつ削って、次のようにしようという考え方になるだろう(環境用語集はもともとが少ないのでそのまま)。

| 異動先ページ | 比率(旧) | 比率(新) | |

|---|---|---|---|

| コンセプト | 10% | → | 7% |

| 活動内容紹介 | 25% | → | 22% |

| 製品と環境 | 30% | → | 27% |

| 工場と環境 | 10% | → | 7% |

| 植林活動 | 7% | → | 22% |

| 環境用語集 | 3% | 3% | |

| 環境報告書 | 15% | → | 12% |

たとえば、環境情報トップのページで、「製品と環境」よりも前に植林活動のボタンを置いたり、植林活動を大きな写真入りで魅力的に扱うことで他のボタンよりもクリックされやすくしたりといった方法が考えられる。これが達成されたとすると、環境情報トップから植林活動ページへの移動を150セッション増やしたわけだから、現状で100セッションだった植林活動ページへのアクセスが250セッションに伸びるわけである。目標の1000人まであと750人だ。

次に、環境情報トップへのアクセス自体を見てみよう。そもそも、このサイトは全体で100,000人が訪れているのだから、環境情報へのアクセスが1,000人とすれば全体の1%しか見ていないことになる。

では、全体のトップページや企業情報トップ、CSRトップなどからの誘導を強化して、2倍の人が環境情報トップに訪れるようにしてみよう。すると、環境情報のトップは2,000人が見ることになる。その22%が植林活動に移動するようになっているのだから、環境情報トップから植林活動ページへの移動が440セッションとなり、植林活動のページは470人に見られることになる。あと530人を別のところから誘導すれば目標達成になる。

では、残りの530人はどうやって誘導すればいいのだろうか? 単純化すると、あと53のページから10人ずつが植林活動ページに移動すればいい。環境情報コーナーに、次のようなページがあるとする。

| コンセプト | 1ページ |

|---|---|

| 活動内容紹介 | 1ページ |

| 製品と環境 | 20ページ |

| 工場と環境 | 15ページ |

| 環境用語集 | 30ページ |

| 環境報告書 | (PDF) |

環境情報コンテンツ内のすべてのページから植林活動にリンクをはって、10人ずつがクリックしてくれれば目標達成が実現することになる。環境情報内を巡回している人はもともと環境には関心が高いと考えられるから、うまく誘えば「植林活動を見たい」と考えてくれる場合も多いだろう。環境用語集などは検索から入り口になることが多いと考えられるページだが、用語集で集客した人が植林活動も見ていくようになれば、非常に効果的になる。

これだけでは足りないとすれば、製品情報や採用情報を見ている人たちにも、植林活動へのリンクを見せていこう。就職を考えている学生には、会社として環境を大切にしているということを理解して面接を受けてほしい。また、製品を見ている人たちにも、この会社は環境に優しいと気付いてほしいものだ。

さらに、「植林」「森林保護」「エコ活動」といった言葉で検索している人をサイトに集めるようにすれば、このページのアクセスはもっと増やすことができるだろう。

このような形で、ゴールである植林活動のページは目標値1,000セッションを達成することになる。

実例2 目標達成に一番影響力を持っている要因は?

このゴールが達成されたとき、もっとも影響度の高いのは言うまでもなく「環境情報トップ」だ。

これが今の2倍の2,000人に見られ、そこから植林活動に移動する人が22%あり、さらに環境情報内の他のページからも植林活動に移動する人がある、ということによって植林活動のページのアクセスは支えられている。

逆に言えば、環境活動トップのアクセスが減り、そこから植林活動への移動が減れば、植林活動のアクセスが減ってしまう。

これがゴールとKPIの関係であり、次のように定義できる。

| KGI | 植林活動のアクセス1,000回 |

|---|---|

| KPI | 環境情報トップのアクセス2,000回(A) |

| 環境情報トップで「植林活動」のクリック22%(B) |

前回指摘したように、インジケーターとは「指標」と訳されるものだが、インジケーターの伝える情報は人の行動と結びついているのが望ましい。ガソリン警告灯が光ったら、「ガソリンスタンドを探そう」という行動をとるし、スピードメーターがレッドゾーンを指したら、運転者はアクセルをゆるめる。

たとえば環境情報のアクセスがいったん2,000回まで増えたのに、1,800回に減ってきたとする。これは、上の表で示したKPI(A)のインジケーターが光ったわけだ。これを放置すると、ゴールである植林活動のページのアクセスは減ってしまう。そこでWeb担当者は環境情報のアクセスを増やすべく、他のページから環境情報への移動を増やすように、トップやその他の重要ページの良い位置に環境情報のバナーを掲載したり、環境関連キーワードでの検索回数を増やすように対策したりするのだ。

わかりやすい例としてページのアクセスを増やすという形で話を進めてきた。しかし、直接隣り合ったページのアクセスがKPIというのではあまりにも単純すぎる。大騒ぎしてKPIとは何だと議論してこの結論では、気が抜けてしまうかもしれない。

もちろん何もおかしなことではないのだが、もう少し複雑な例で話さなければ、KPIの良さ、便利さがうまく伝わらないだろう。次回はさらに詳しくKPIのあり方について考えていこう。