Aggregator

ECでファッションアイテムの購入、「1万円以上でためらう」は約60%。86%が「実物確認ができれば購入ハードルは下がる」

Recustomerが、ECで商品を購入する男女1006人を対象に実施した「ファッションアイテムのEC購入に関する意識調査」によると、約60%が1万円以上の単価でECでの購入を「躊躇する」と回答し、その理由は「実物を見ないとサイズやシルエットに不安がある」がトップであることがわかった。

調査対象はECでアパレル・ファッション小物を購入する全国20〜60代の男女1006人。調査実施日は2025年9月11日。

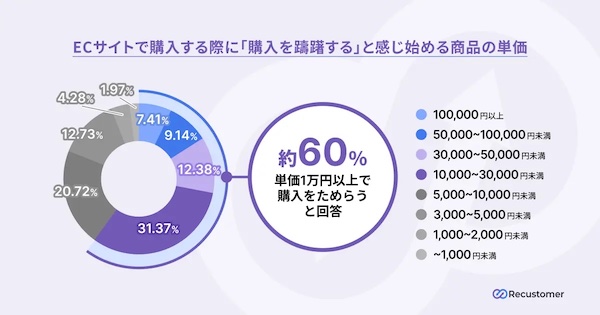

1万円以上で約60%が「購入をためらう」

ECでのファッションアイテムを購入する際に「躊躇(ちゅうちょ)する」と感じ始める商品の単価は、最多が「1万〜3万円未満」で31.3%だった、「10万円以上」(7.4%)、「5万〜10万円未満」(9.1%)、「3万〜5万円未満」(12.3%)とあわせると約60%が単価1万円以上で「購入を躊躇する」と回答している。

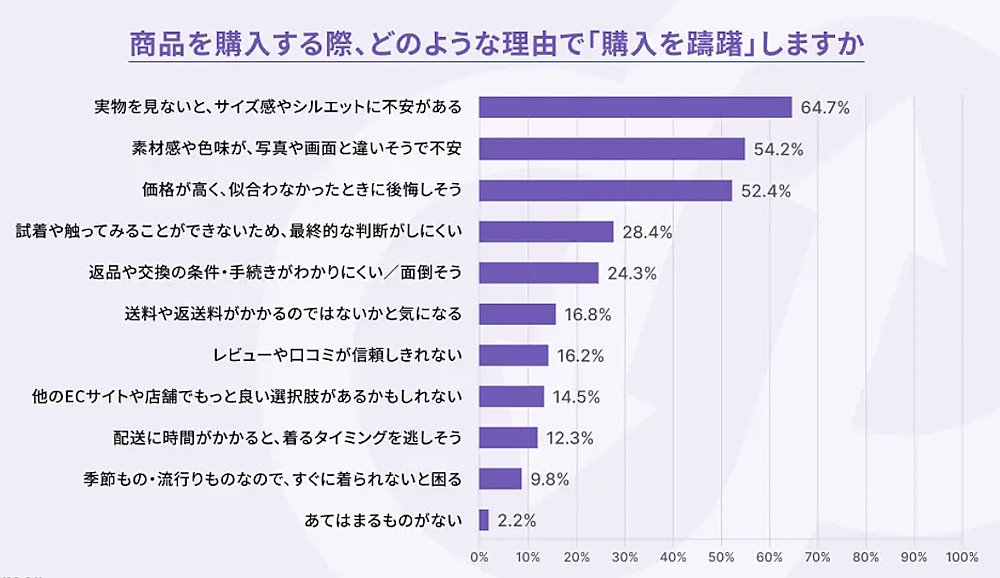

購入をためらう最大の要因は「実物を見られないこと」

購入を躊躇する理由を聞いたところ、最も多かったのは「実物を見ないと、サイズ感やシルエットに不安がある」で64.7%、続いて「素材や色味が、写真や動画と違いそうで不安」が54.2%、「価格が高くて、似合わなかったときに後悔しそう」が52.4%で、実物確認にまつわる不安が多数を占めた。

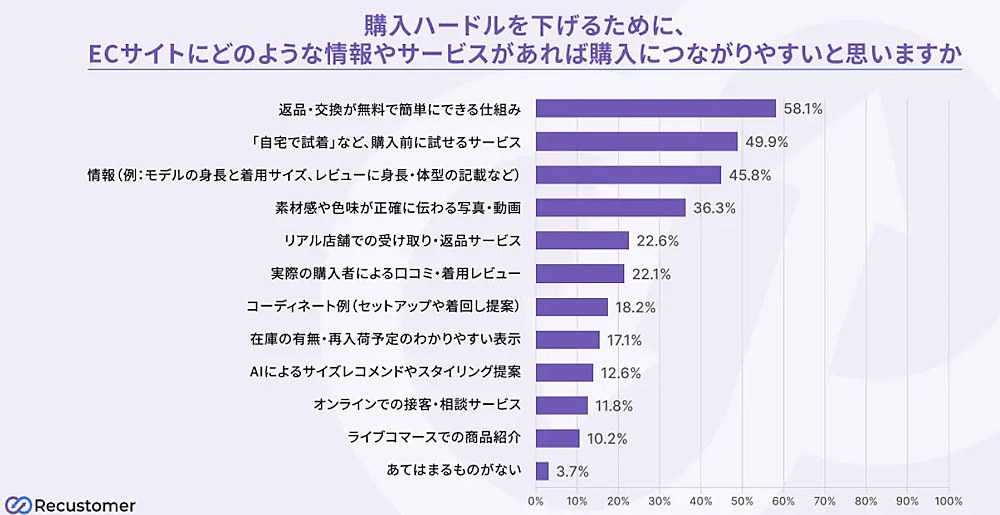

「試着」「返品・交換のしやすさ」が購入ハードルを下げる

購入ハードルを下げるために求められる情報・サービスを聞いたところ、「返品・交換が無料で簡単にできる仕組み」が最多で58.1%、続いて「『自宅で試着』など、購入前に試せるサービス」が49.9%、モデルの身長と着用サイズ、レビューに身長・体型の記載などの「情報」が45.8%だった。

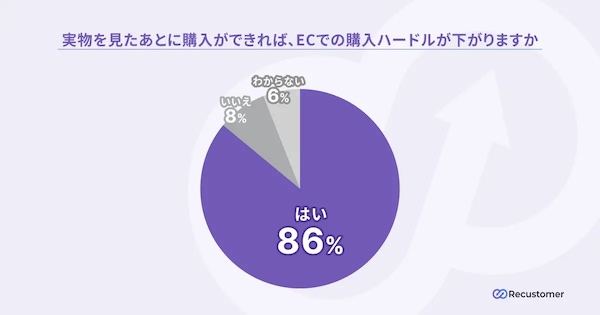

86%が「実物確認ができればECの購入ハードルは下がる」と回答

実物を見たあとに購入ができれば、ECでの購入ハードルが下がると思うかを聞いたところ、「はい」が86%、「いいえ」が8%、「わからない」が6%だった。

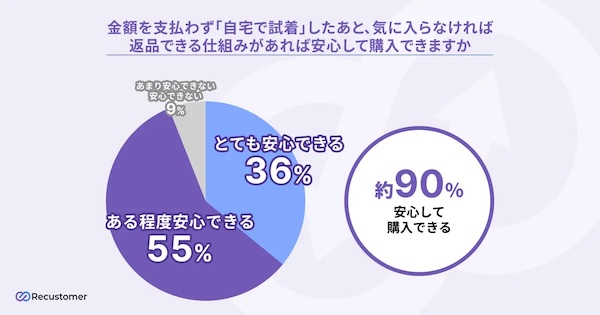

「自宅で試着」サービスに対する安心感

金額を支払わずに自宅で試着し、気に入らなければ返品できる仕組みがあれば安心して購入できるかを聞いたところ、「とても安心できる」が36%、「ある程度安心できる」が55%で、合計約90%が肯定的に回答した。

Recustomerは調査結果から、「サイズ感がわからない」「素材や色味が写真と違いそう」といったEC特有の“確認できないこと”が高単価の商品に関する購入意思決定に影響を与えていることがうかがえると分析。「返品・交換がしやすいこと」「試着できる仕組み」があれば購入しやすくなるという回答も多く、購入後の体験をサポートするサービスが、購入意欲の後押しにつながる可能性があると指摘している。

調査概要

- 調査方法:Webアンケート

- 調査対象:ECでアパレル・ファッション小物を購入する全国20〜60代の男女1006人

- 調査実施日:2025年9月11日

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ECでファッションアイテムの購入、「1万円以上でためらう」は約60%。86%が「実物確認ができれば購入ハードルは下がる」

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

マッシュHD、「Mila Owen」からEC専売シリーズを公式アプリ「MASH STORE」「USAGI ONLINE」で販売開始。タレントの村重杏奈さんを起用

マッシュホールディングス傘下のマッシュスタイルラボは10月2日、展開するレディースブランド「Mila Owen(ミラ オーウェン)」から、Web限定コレクション「着々(ちゃくちゃく)」の販売を開始した。

EC専売とする「着々」の販路は、「Mila Owen」のオフィシャルオンラインストア、「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」「MASH STORE(マッシュストア)」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「ZOZOTOWN」「楽天市場」。各サイトとアプリ内でタレントの村重杏奈氏を起用したヴィジュアルおよび特設ページを公開している。

「着々」では、試着なしでも買い物を失敗する心配が少ないアイテムを展開。着回しがしやすく、豊富なカラー展開、シーズンレスな生地感、買い求めやすい価格感としている。展開するのは定番のアンサンブルセット、ワイドパンツ、これまでに人気があったニットセットワンピースの合計3アイテム。

具体的な商品は次の通り。

「万能ニットアンサンブル」

- 価格:税込1万2100円

- 展開色 : アイボリー/ライトブルー/ブラック/ベージュ/ピンク(計5色)

- サイズ : フリー

「Mila Owen」定番のニットアンサンブルセット。インナーの半袖ニットと、カーディガンをセットで着た際の襟ぐりのバランスや、重ね着でもすっきり見える丈感などを意識している。

「美形ワイドパンツ」

- 価格:同9900円

- 展開色 : グレイ/モカ/ベージュ/ブラック(計4色)

- サイズ : 00/0/1

自宅洗濯可能、防シワ、吸水速乾、UVケアなど、幅広い場面で役立つ機能素材を採用。裾までしっかり入ったタックが立体感を作る。ナチュラルなストレッチが入った生地感と、ウエストにゴムを入れることで快適な着心地を図っている。

「両得レイヤードニットワンピ」

- 価格:税込1万5400円

- 展開色 : ライトブルー/アイボリー/ブラック(計3色)

- サイズ : 0/1

Vネックニットと、アメスリデザインのリブニットワンピのコーディネートセット。インナーや羽織りなどで温度調節がしやすい素材で、自宅での洗濯もできる。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:マッシュHD、「Mila Owen」からEC専売シリーズを公式アプリ「MASH STORE」「USAGI ONLINE」で販売開始。タレントの村重杏奈さんを起用

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

AI向けライティングの超重要ポイントを渡辺隆広氏が紹介、これは押さえなきゃ損だ【海外&国内SEO情報ウォッチ】

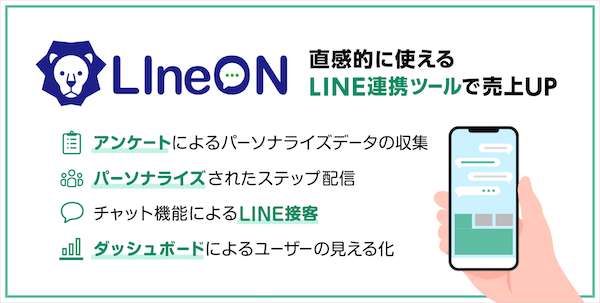

フューチャーショップ、ライフェックスのLINE連携CRMツール「LIneON」と連携

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供するフューチャーショップは10月2日、ライフェックスのLINE専用CRMツール「LIneON(ラインオン)」との連携を開始したと発表した。

「futureshop」「futureshop omni-channel」を導入するEC事業者は、「LIneON」を活用すると、「futureshop」の受注データとLINEを組み合わせたCRM施策を実現できるようになる。

「LIneON」は「LINE施策に必要な機能だけを、誰でもすぐに使える操作性で」をコンセプトに開発されたツール。デジタル会員証、リッチメニュー、ステップ配信など、CRM施策に求められる基本機能をシンプルかつ直感的に操作できるため、導入後すぐに施策に着手し、効果につなげられるという。

機能連携で「futureshop」の受注データを簡単な操作で継続的に取り込むことができるため、購買履歴や流入経路に応じた最適なLINEメッセージを配信できる。休眠顧客のフォローやリピート促進を自動化し、売上向上に直結するLINEマーケティングを実現できるとしている。

「LIneON」に搭載されている「情報収集型アンケート」機能により、顧客の好みや関心を細かく把握することが可能。収集したデータからセグメント配信や商品レコメンドを行うことで、より精度の高いパーソナライズ施策が実現できるという。

「futureshop」「futureshop omni-channel」は、ライフェックスの「LTVブーストパック」とも連携している。「LTVブーストパック」は、EC事業の現状分析をもとに自社ブランドに適したCRM施策を設計し、実行の支援・代行・コスト最適化までをワンストップで行うサービス。今回連携した「LIneON」と併せて利用することで、「LIneON」でLINEを活用した具体的な施策を実行しながら、「LTVブーストパック」で施策設計や運用体制に関するトータルサポートを受けることが可能となる。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:フューチャーショップ、ライフェックスのLINE連携CRMツール「LIneON」と連携

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

絶対にバズるSNS「Y」

松竹が映画「俺ではない炎上」のプロモーションとして、生成AIを活用したコンテンツ「絶対にバズるSNS」を公開。理不尽な粗探しの思考プロセスを学習させたAIが、投稿画像1枚から炎上シナリオを自動生成する。体験人数の上限に達したとのことで短期間で終了したが、斬新な炎上疑似体験として話題に。no planが企画制作。

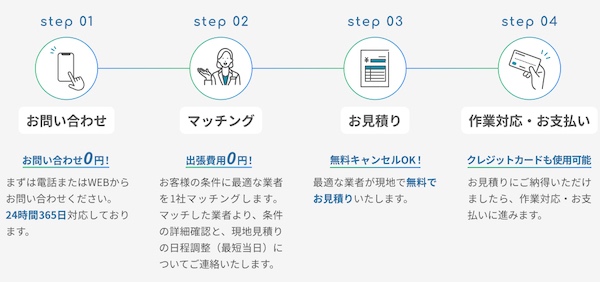

カカクコム、生活の困りごと解決サービス「価格.com くらしサポート」を新設。暮らしのトラブルに対応、最適な業者をマッチング

カカクコムは10月1日、購買支援サイト「価格.com」内で生活の困りごとを解決する新サービス「価格.com くらしサポート」を始めた。

「価格.com くらしサポート」は、エアコンの修理・取り付け、水道・トイレの修理、電気工事、ハウスクリーニング、庭の手入れ、不用品回収といった、さまざまな生活領域の相談に対応し、ユーザーとホームサービスのプロをマッチングする。

ユーザーからの問い合わせは電話またはWebフォームから24時間受け付ける。要望・条件に最適な業者を1社を厳選して紹介。現地見積もりを経て、金額の了承を得た後に作業に進む。原則、出張費用や見積もり費用は請求しない。

「価格.com くらしサポート」には、グループ傘下のLiPLUSホールディングスが展開するホームサービスのマッチングプラットフォーム「LiPLUS」を活用している。

「価格.com くらしサポート」の特長は次の通り。

- マッチングするホームサービスのプロは、「カカクコム」の基準をクリアした、経験豊富で技術力の高い業者が加盟。質の高いサービスを提供するという。

- 業者の移動コストなどを大幅に削減する仕組みにより、高品質かつ適正価格を実現する。

- 専門の研修を受けたプロのスタッフがユーザーに寄り添い、わかりやすく説明する。

- 迅速なマッチングとあっせんの仕組みにより、最短即日で訪問・見積りをし、すぐに作業を開始することもできる。

カカクコムによると、水回りのトラブル、不用品回収、庭の手入れなどのサービスは数多くの業者が提供している一方、生活者が自身で品質や価格の妥当性を見極め、信頼できる一社を選ぶことが難しい場面がある。こういった背景から、業者選びにおける生活者の不安や手間を解消することをめざし、「価格.com くらしサポート」の提供を決めた。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:カカクコム、生活の困りごと解決サービス「価格.com くらしサポート」を新設。暮らしのトラブルに対応、最適な業者をマッチング

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

全国一律420円で荷物が送れるヤマト運輸の「こねこ便420」とは/青山商事が「PayPay給与受取」を導入【ネッ担アクセスランキング】 | 週間人気記事ランキング

全国一律420円で荷物が送れるヤマト運輸の「こねこ便420」とは? 特長+ネコポスなどとの違い+今後の展望を担当者に聞いた

2025/9/29

青山商事が「PayPay給与受取」を導入、キャッシュレス決済や送金サービスの普及・多様化に対応

2025/9/29

ユニクロ、QRコード決済サービス「UNIQLO Pay」を終了へ

2025/10/2

ファミリーマートが独自ブランドの金融サービス事業を強化、スマホアプリ「ファミペイ」の基盤と店舗網を活用

2025/9/30

博報堂と三菱自動車の合弁会社、アウトドアグッズのECサイトを開設

2025/9/30

アマゾンが動画広告から商品をカートに直接追加できる「インタラクティブ動画広告」を導入へ。「プライムビデオ」視聴者に購買促進

2025/10/1

転売ヤーが引き起こすEC市場の混乱に立ち向かう! Shopifyパートナー・フラッグシップが提案する最新対策

2025/9/29

「楽天市場」にベルギー、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、スイスなどから出店可能に

2025/10/1

髙島屋、AI活用で伝統工芸・江戸小紋継承をめざす「ヒト×AIの共生による地域産業活性化プロジェクト」

2025/9/26

【コメのBtoB-EC仕入れ動向】「スーパーデリバリー」では景品、サービス提供、備蓄など需要多様化

2025/9/30

※期間内のPV数によるランキングです。一部のまとめ記事や殿堂入り記事はランキング集計から除外されています。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:全国一律420円で荷物が送れるヤマト運輸の「こねこ便420」とは/青山商事が「PayPay給与受取」を導入【ネッ担アクセスランキング】 | 週間人気記事ランキング

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

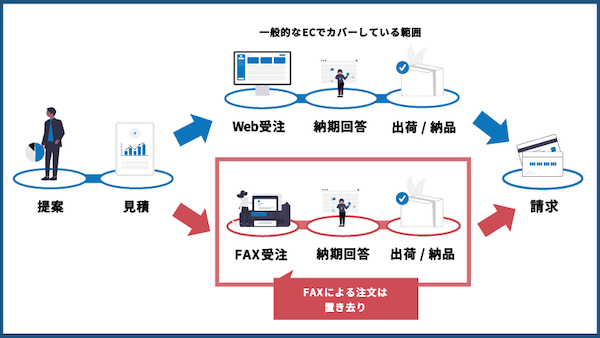

ecbeing、FAX+オンライン注文の納期回答や出荷処理を一元化する「AI-OCR連携ソリューション」をリリース

ECプラットフォームのecbeingは10月2日、FAX注文をAI技術を融合させたOCR技術「AI-OCR」で読み込み、EC構築プラットフォーム「ecbeing」に取り込むことでアナログ注文とオンライン注文の納期回答や出荷処理を一元化するBtoB-EC向け「AI-OCR連携ソリューション」をリリースしたと発表した。

「AI-OCR連携ソリューション」は、FAX注文を「AI-OCR」で読み込んでCSV化。そのCSVを「ecbeing」に取り込むことで納期回答や出荷処理をシステム内で一元化する。

FAX注文では得意先ごとにさまざまなレイアウトになり、FAX用紙自体に商品コードや得意先コードの記載がないケースが多い。「ecbeing」のバックオフィス取り込みプログラムが「ecbeing」の商品マスタや得意先マスタと連携、コードの逆引きや補完を実現する。また、「AI-OCR連携ソリューション」は「ecbeing」へ連携するファイルレイアウトをカスタマイズできるため、すでに利用中の「AI-OCR」と連携することも可能という。

ECサイト上で納期を回答できるようになるため、得意先は24時間いつでも納品予定や出荷状況を確認できるようになる。納期確認によって得意先をECサイトへ誘導し、電話やFAXに代わるチャネルとして自然な形でEC化を促進できる。

また、「AI-OCR連携ソリューション」を活用することで全社の受注データを一元管理できるようになる。全ての注文データと在庫データをリアルタイムで突き合わせることで、欠品や過剰在庫を防ぐ在庫の最適化が実現できるという。

中長期的な営業活動にもメリットがある。注文頻度が落ちている顧客などをシステムで分析可能。営業担当者へタイムリーなフォローアップを促すことにより、営業活動の効率化につながる。

こうした機能や効果によって、FAX情報を手入力する手間がなくなり、人件費の削減、FAX機器の削減やペーパーレス化の推進、二重入力の削減に伴う入力ミスの軽減といった効果も見込める。また、電子帳簿法に向けた注文デジタル化の取り組みを推進できるとしている。

FAX注文はシステムへの入力が必要で、手間がかかるだけでなく人的ミスを誘発する可能性がある。また、FAX機器の維持費や紙、トナーなどの消耗品コストに加え、手作業での確認・転記に人的リソースが割かれるため、コストの増大に直結しやすいという。

また、紙ベースでのやり取りは「誰がいつ処理したか」という業務履歴が残りにくく、進捗(しんちょく)の追跡が困難という側面もある。注文書の紛失や重複送信、読み間違いといったリスクも常に伴い、トラブルの原因になる可能性がある。

このように、FAX注文が業務全体のデジタル化を妨げ、業務効率化の足かせとなっているため、ecbeingはEC構築プラットフォーム「ecbeing」を活用した「AI-OCR連携ソリューション」を開発した。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ecbeing、FAX+オンライン注文の納期回答や出荷処理を一元化する「AI-OCR連携ソリューション」をリリース

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

GMOペパボ、「カラーミーショップ」にスマホ特化のスワイプ型LP作成機能を追加+EC事業者向け動画生成AI領域に参入

GMOペパボは10月1日、EC関連サービスを利用する事業者向けに、商品画像をアップロードすると販促用の短尺動画を自動生成できる機能の提供を順次開始すると発表した。

まずはECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」のユーザー向けに、10月1日から提供を始めたスマートフォン特化のスワイプ型LPを簡単に作成できる新機能「カラーミーモーションLP byGMOペパボ」に、販促用の短尺動画を自動生成できる機能を実装した。

画像を動画化する機能を活用することで、SNS感覚のスワイプ操作による没入体験を提供。離脱を防ぎつつサイト滞在時間やコンバージョン率を高めるとしている。

「カラーミーモーションLP byGMOペパボ」に実装した画像を動画化する機能は、AI動画制作ツール「TOPVIEW」を提供するシンガポールのTOPVIEW PTE. LTD.との提携で実装を実現した。この提携により、「TOPVIEW」の最新プロダクトや技術をいち早く活用し、独自のAIアバターの着用・操作表現、商品画像の動的生成といった革新的な動画生成機能をGMOペパボのサービスに取り入れていくという。

GMOペパボによると、近年はSNSでの縦型動画を活用した消費行動が急速に拡大しており、横型に比べ、SNSで高いエンゲージメントを得られると海外調査でも報告されている。また、ユーザーが商品を見つけてから購入に至るまでをシームレスにつなぐ購買体験の設計が、EC事業者の成長を左右する重要な要素とされている。

こうした背景を受け、国内外の企業がECマーケティングや広告などに活用している「TOPVIEW」の技術を、GMOペパボのEC関連サービスに取り入れるため、今回の提携を決めた。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:GMOペパボ、「カラーミーショップ」にスマホ特化のスワイプ型LP作成機能を追加+EC事業者向け動画生成AI領域に参入

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

LINEヤフー、「Yahoo!検索」で生成AIがコンシェルジュとして商品選びをサポートする「お買い物AIアシスタント」を実装

LINEヤフーは10月2日、「Yahoo!検索」で生成AIがユーザーに適した商品を提案する「お買い物AIアシスタント」機能の提供を開始した。

「お買い物AIアシスタント」機能は、生成AIが商品の選び方のポイントや簡単な質問を提示し、その回答に合わせた商品リストを表示。たとえば「冷蔵庫」と検索した場合、検索結果上に表示される「質問に答えて商品を探す」ボタンをタップすると、最大3問の質問に回答するだけで、ユーザーの条件に応じた商品を最大5点まで提案する。

さらに商品の数を絞りたい場合は、追加質問に回答すると条件に合った商品を最大3点まで絞り込むことができ、他の商品との違いや特徴を比較できる。質問は「商品選びのポイント」や「選択肢のヒント」と一緒に表示されるため、回答の基準や参考として活用できる。

提案された商品のなかから比較したり、1つに絞ってじっくり検討したりできるため、実際の店舗での買い物のように、生成AIがコンシェルジュとなり、よりユーザーの条件に合った商品が見つけられるとしている。

同機能は現在、「洗濯機」「冷蔵庫」「炊飯器」「ドライヤー」など29カテゴリの家電に対応しており、今後は段階的にカテゴリを拡大、ユーザーの利用シーンに応じた探し方や提案方法の多様化を図っていくという。

「お買い物AIアシスタント」機能の利用方法は次の通り。

- 「Yahoo! JAPAN」トップページの検索窓や「LINE」アプリでのweb検索で「冷蔵庫」「炊飯器」などの対象キーワードを検索

- 検索結果上に表示される「質問に答えて商品を探す」をタップ

- 「お買い物AIアシスタント」からの最大3問の質問に回答

- 条件に合ったおすすめの商品を最大で5点提案

- さらに商品を絞り込みたい場合は、追加質問に回答

- 追加条件に合ったおすすめ商品が最大で3点まで絞られる

- 提案された商品をタップすると、商品概要のほか各販売サイト別の価格比較やクチコミなどの詳細を確認できる

「Yahoo!検索」では、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能など生成AIによる回答を検索結果上に表示する機能、生成AIと会話しながら観光モデルコースを手軽に作成できる「おでかけAIアシスタント」機能、生成AIが商品のクチコミを要約して表示するといった機能など、生成AIの活用を推進している。

「Yahoo!検索」では、より便利な買い物体験を提供するために、家電の購入を検討する際にインターネットを利用するユーザーを対象にアンケート調査を実施。その中で「家電の情報を調べる際に課題に感じること」を質問したところ、約66.6%のユーザーが「自分の好みや利用用途に合った商品か判断しづらい」「複数商品の比較検討がしづらい」と回答した。こういった課題を解決し、ユーザーがより手軽に商品選びができるよう、「お買い物AIアシスタント」機能の提供を開始した。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:LINEヤフー、「Yahoo!検索」で生成AIがコンシェルジュとして商品選びをサポートする「お買い物AIアシスタント」を実装

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

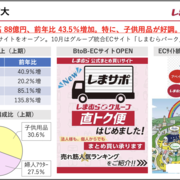

しまむらの2025年2-7月期、EC売上は43%増の88億円。子ども用品の売上構成が婦人アウターを上回る

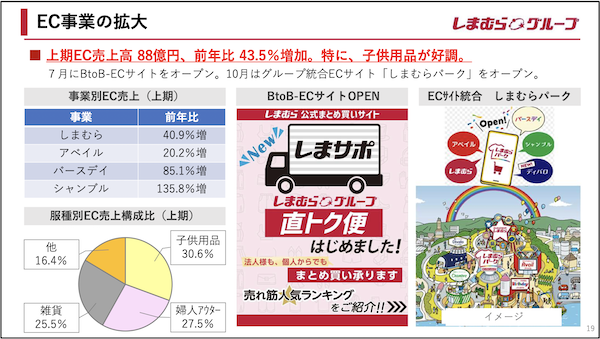

しまむらの2025年2-7月期(中間期)のEC売上は、前年同期比43.5%増の88億円だった。

「しまむら」「アベイル」「バースデイ」といった各事業でのECの活用拡大、高い店舗受取比率で、すべての事業で前年同期を上回った。「しまむら」事業の成長率は同40.9%増、「アベイル」事業は同20.2%増、「バースデイ」事業は同85.1%増、「シャンブル」は同135.8%増となった。

「しまむら」と「バースデイ」の子供用品のEC売上構成比は、婦人アウター衣料の27.5%を上回る30.6%と好調に推移。「しまむら」事業のEC販売では、EC専用のフェアや店舗とECが連動した企画、受注生産販売が好調だったという。

新規顧客の開拓を目的として、7月にBtoB-ECサイト「しまサポ 直トク便(ちょっとくびん)」をオープン。介護施設や保育園などの事業者向けに、しまむらの商品を安価で大量購入できるようにしている。

しまむらが掲げた2027年2月期のEC売上高目標は180億円。中期経営計画では、事業ごとに分断しているECの統一、EC限定企画商品の強化、OMO戦略の推進などをあげている。

10月下旬に、しまむらグループ4事業のECサイトおよびアプリを一本化した「しまむらパーク」として統合・リニューアルする予定。これまで「しまむら」「アベイル」「バースデイ」「シャンブル」とブランドごとに運営していた体制だったが、これを統合。靴・ファッションのブランド「ディバロ」を追加し、1つのECサイトまたはアプリで全ブランドの商品をまとめて検索・購入できるようにする。

これにより、ユーザーは事業を横断して商品を選び、注文できるようになる。また、店舗受取の購入においても、しまむらグループの店舗で、商品を見て触った上で購入ができるなど、利便性を向上させる。

そのほか海外展開にも着手する。今後タイ・バンコクの大手ショッピングセンターでポップアップ店舗の出店を計画している。現地向けの自社ECサイトの開設と外部ECモールへの出店も計画しているという。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:しまむらの2025年2-7月期、EC売上は43%増の88億円。子ども用品の売上構成が婦人アウターを上回る

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

【Webサイトリニューアル・移行の秘訣】プロが語る12個の注意点

この記事は、botifyの「12 Tips for Site Migrations: Top Insights from Industry Experts」を翻訳した記事です。Webサイトのリニューアルを成功させるための、12個のヒントが紹介されており、リニューアル後の発生しうるエラーに向けたリスク対策などが参考になります。

サイトのリニューアルは、どの企業にとっても必要でありながら、困難な作業です。特に、オンラインで収益の大部分を生み出し、移行すべきページが数百万にも及ぶ大規模ブランドにとっては尚更です。

しかし、安心してください。私たちは米国およびEMEA(Europe, Middle East, and Africa)地域のトップブランドの専門家から重要な知見と実行可能なアドバイスを集めました。

これらは、プラットフォームの移行、ドメイン移行、またはリデザインのいずれに取り組んでいる場合でも、あなたのWebサイトリニューアルをスムーズかつ成功させるために役立つでしょう。

【リニューアル前】プロジェクト成功に向けた準備

1. 移行方法と必要性を明確にする

サイトリニューアルは、目的に合わせ複数の方法が存在します。

例えば、ドメイン移行はあるドメインから別のドメインへの切り替えを伴いますが、プラットフォーム移行はプラットフォームの変更(例:あるCMSから別のCMSへ)に焦点を当てます。

時に、これらの変更が同時に発生することもあり、追加のプランニングが必要になります。自分が何に取り組んでいるのか、何のために行っているのかを把握することが重要です。

例えば、スポーツウェアブランドであるOnが2023年にトップレベルドメイン移行を開始したとき、「ブランディング上の理由でした」とSEOチームリードのMax Woelfle氏は述べています。「当初、ブランドはOn Runningとして知られていました。私たちはランニングシューズ以上のことをしています。」

単に「onrunning.com」を「on.com」にリダイレクトするだけではありませんでした。

「私たちにとっての課題の一つは、『on』という言葉自体が一般的な英単語であることです。SEOで上位表示させるには非常に難しい言葉なのです。」とWoelfle氏は述べています。

「そこで、on.comを購入して、『on』という言葉にブランドの意味を定着させるというアイデアがありました。トップレベルドメインを所有することは、そのための良いステップだったと思います。」

2. SEOチームを早期に関与させる

サイトリニューアルが慎重にプランニングされなかった場合、すべてのチャネル、特にオーガニック検索に重大な悪影響をもたらす可能性があります。そのため、SEOチームは、後からではなく、できるだけ早い段階からプロジェクトに参加するべきです。

SEOチームは、リニューアルを通じて考慮しなければならないURL、コンテンツなどを作成、整理し、優先順位をつけることができます。彼らの意見を取り入れることで、適切な要素が、サイトリニューアルのタイムラインと戦略に組み込まれます。もしSEOチームが終盤になって参加した場合、急な決定や土壇場での追加作業が発生し、サイトの長期的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

Recurrent VenturesのCTOだったDave Marks氏が、複数のWebサイトを同時に別のプラットフォームへ移行する大規模プロジェクトに取り組んだ際、SEOチームは最初からプロジェクトに参加していました。

※SEO Japan補足:ここで言うプラットフォームはCMSなどが例として挙げられる。

「編集スタッフが抱えていた問題、または技術的な問題を経営陣が理解していたので、経営層の賛同は容易に得られました」とMarks氏は述べています。

「とはいえ、それだけの金額を投じるのであれば、投資対効果を示す必要がありました。SEOはその提案の重要な要素で、実際にコントロール可能なプラットフォームに移行することで得られる、テクニカルSEOの改善機会を説明しました。そこからSEOチームは、プロジェクトの最初から最後まで参加しました。」

3. ステークホルダーと現実的な期待値を設定する

Webサイト全体を移行する場合でも、プラットフォームを切り替える場合でも、ドメインを変更する場合でも、ステークホルダーとの明確なコミュニケーションが不可欠です。

Webサイトのリニューアルプロジェクトは、多くの場合、複数のチームを横断的に巻き込みます。技術的なタスクのためのエンジニアリング、有料メディアのURLとコンテンツのためのパフォーマンスマーケティング、タイムラインと実装の優先順位付けと管理のためのプロダクトマネージャー、さらには高レベルのタイムライン、リスク測定、価値見積もりのための経営陣まで含まれます。

早期にミーティングを行い、期待値を設定し、何が関与するのか、誰が何に責任を持つのか、いつ決定を下す必要があるのかを議論してください。これは、プロジェクトのKPIと具体的な目標を定義するタイミングでもあります。

4. 詳細なチェックリストとロードマップを作成する

サイトリニューアルは複雑なプロジェクトです。物事を整理しておくために、包括的なチェックリストを準備しましょう。それには、調査・サイト構造の分析から、開発、品質チェックまで、すべてのステップが含まれるべきです。

どのチームがどのタスクに責任を持つべきかを最終決定するために、ステークホルダーの賛同を得るようにしてください。

また、各フェーズの作業完了日を含む大まかなロードマップも用意してください。こうすることで、締め切りが守られ、漏れがないようにできます。Asana、Jiraなどのデジタルプロジェクト管理プラットフォームは、チームがすべての動いている要素を管理するのに役立ちます。

【リニューアル中】軌道を維持する

5. 明確で一貫したコミュニケーションを維持する

全員の認識を揃え、情報を共有し続けることが重要です。主要なステークホルダーが更新情報を共有し、質問できる定期的なミーティングを設定することが、認識合わせを確実にするために必要になります。

週次のメールや、SlackやTeamsなどの社内メッセージングアプリでの更新も、透明性を提供し、各メンバーが自分の出番を把握でき、変更や遅延にも対応しやすくなります。

6. 文書化を徹底する

プロジェクトが進行するにつれ、成果物を保存し、途中のすべての決定を文書化することを心がけましょう。後で問題が発生したときや、方向性を再検討するときに大きく役立つ可能性があります。

また、課題に直面したときは、問題を直ちに処理する必要があるのか、それとも将来的に対処するのかを見極めてください。

【実装のヒント】詳細をこだわる

7. 立ち上げ前の準備

新しいサイトを立ち上げる前に、Botify Analyticsなどのツールを活用して、古いWebサイトをクロール分析してください。

また、LogAnalyzerでログファイルを監視して、クロールの問題を捉えることもできます。この分析結果があれば、移行前の状態を把握しておき、問題のある領域を迅速に優先順位付け、リダイレクトを設定できます。さらに、新しいサイトでも高パフォーマンスのページを特定できます。

立ち上げ前に、新しいサイトへのアクセスをブロックすることは、Googleが早まってクロールするのを防ぎ、ユーザーが不完全なサイトを訪れるのを避けるために必要になります。

Botify IntelligenceのActionBoardを使用して、問題を効率的に整理し、施策の優先順位をつけることができます。

8. 一貫性が鍵

移行する際、一貫性が最も重要です。Canonical、サイトマップ、スキーマ、内部リンクはすべて、以前と同じURLを指すべきです。カテゴリーの統廃合や新設がある場合でも、リダイレクト設定により、すべての古いURLを新サイトの適切なページへ転送できます。

ユーザーとクローラーを古いURLから新しいものへ移動させるために、直接的な301リダイレクトを実装してください。複数回の転送を避けるために、既存のリダイレクトを更新し、無期限リダイレクトに変更しましょう。

何らかの不一致や大量の壊れたリンクがある場合、ランキングが下がり、トラフィックと信頼性を損なうリスクがあります。

さらに、404エラーや存在しないページカテゴリーに到達したユーザーは不満を抱き、エンゲージメントやブランドロイヤルティの低下につながります。これらは最終的にドメインオーソリティと収益の損失につながる可能性があります。

9. 新しいサイトをクロールする

新しいサイトをクロールして、技術的またはコンテンツ面での問題を特定してください。旧サイトと比較して、すべての重要な要素が移行されているか確認してください。このステップにより、何らかのエラーを残したまま公開してしまうことを防げます。

SEO Japan補足:「すべての重要な要素」は、ページのコンテンツテキスト、メタ情報、内部リンク canonicalなどが例として挙げられます。

Botify を使用することで、上記の作業をスムーズに進めることができます。ステージング環境のサイトをクロールすることで、コンテンツの不一致や技術的な問題を洗い出し、本番公開前に修正できます。

【公開前】最終チェック

10. 慎重にサイトを立ち上げる

新サイトの立ち上げ時、ユーザーと検索エンジンがアクセスできるように、新しいサイトへのブロックを解除してください。リダイレクトが正しく機能していることをテストし、Canonicalが正しく設定されていることを確認してください。

すべてのWebアナリティクススクリプトとタグが正しく発火していることを再確認してください。

また、robots.txtファイルを更新、新しいXMLサイトマップを検索エンジンに送信することで、クローラーが新しいサイトを発見、インデックス化することができます。

残念ながら、検索エンジンボットが自動的に新しいドメインをクロールする確証はありません。「必ずGoogleに通知してください」とCare.comの元Growth、SEO、MartechシニアディレクターだったSharanya Srinivasan氏はアドバイスしています。

「単純な作業に思えますが、多くの中小企業がGoogleへの通知を見落としており、大企業でさえ忘れることがあります。Googleは『既にインデックスに登録されているから、そのままにしておこう』という判断をしてしまうため、こちらから積極的にGoogleへクロールを促す必要があるのです。」

IndexNowやSmartIndexのPush to Bing機能などのツールを通じて、検索エンジンボットに新しいWebサイトのクロールを促すことができます。また、Google Search Console(GSC)を通じて、優先ページの新しいURLのインデックス化をリクエストすることもできます。

成功のためのモニタリングと測定

11. KPIをモニタリングする

サイトのリニューアル後は、トラフィックとランキングの変動に備えてください。立ち上げ後の監視が包括的であればあるほど、問題を特定して解決するのが早くなります。

リニューアル後の最初の数時間で、実際のユーザー視点での動作テスト(UAT)を実行し、リダイレクトを検証し、一般的にすべてが正常に機能していることを確認してください。数日間は、GSCを監視することに注力してください。

人気のあるページのパフォーマンス低下は、何らかのエラーが発生したかどうかを察知できますが、サイトの他領域は調整により時間がかかる可能性があるため、長期間にわたってKPIを監視することが不可欠です。立ち上げ後の数週間は、インデックス化率、クロールバジェット状況、オーガニックトラフィックの異常に注目してください。

「トラフィックに注目してください」とSrinivasan氏は述べています。「以前と同じインプレッション数を獲得できていますか?インデックスされているURL数は元の水準に戻っていますか?着実に回復していますか?」これらは一晩で元に戻るものではないため、慎重なモニタリングが必要です。

12. ビジネス面の数値を追跡する

トラフィックとランキングを超えて、収益、注文数、チャネルパフォーマンスなどのビジネスKPIを追跡してください。これらが最終的にサイトリニューアル・移行の成功を決定するためです。ビジネス目標への長期的な影響は、サイトリニューアルの技術面と同じくらい重要です。

まとめ

Webサイトのリニューアルは複雑ですが、適切なアプローチがあれば、過度に心配する必要はありません。

SEO面の早期段階からの配慮、ステークホルダーとの明確な期待値の設定、詳細なチェックリストを作成し、技術的要件に目を配ることで、よくある落とし穴を避けながら、スムーズなサイトリニューアルを実現することができます。

あくまでも、サイトリニューアルは進行中のプロセスであり、立ち上げ後に結果を監視し測定する準備を常にしておいてください。

SEOJapan編集部より:

我々のご支援の中でも、サイトリニューアル・移行のご相談を頂きます。移行後、ランキング低下など予測できない事態が発生しうるセンシティブな取り組みです。移行先ページのチェックや、計測内容はもちろん、常にステークホルダーと綿密なコミュニケーションを取り、認識ズレが発生しないよう努めています。

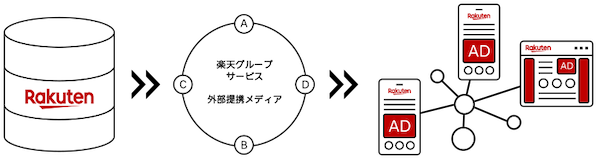

楽天、蓄積した消費行動分析データから特定ユーザーにグループのデジタルメディアに広告できる「RMP - Unified Ads Boost Reach」を提供

楽天グループは9月30日、楽天のサービス外にも広告配信ができるサービスをスタートした。

70以上のサービスを通じて蓄積する消費行動分析データから、ターゲティングしたユーザーに対して楽天グループが運営するサービスのプレミア枠に掲載できる運用型広告「RMP - Unified Ads」において、楽天グループ外のさまざまなデジタルメディアに、ディスプレイ広告と動画広告を配信できる広告メニュー「RMP - Unified Ads Boost Reach」を始めた。

「RMP - Unified Ads Boost Reach」は、楽天グループが運営する「楽天トラベル」「楽天カード」「楽天ペイ」「Super Point Screen」などに加え、ファッション、コスメ、ニュースメディア、動画配信サービスなど楽天グループ以外のさまざまなデジタルメディアに広告を一括で配信できる。

フォーマットはディスプレイ広告の配信が可能な「RMP - Unified Ads Boost Reach for display」、コネクテッドTVやスマートフォン端末におけるインストリーム動画広告を配信ができる「RMP - Unified Ads Boost Reach for video」の2つを提供する。

新メニューの試験運用では、「RMP - Unified Ads」で楽天グループが蓄積する消費行動分析データに基づいたターゲティングを実施し、提供するサービスとそれ以外のデジタルメディアへ同時に広告配信を実施してリーチしたユーザー群を比較。その結果、重複率は約7%と低く、効果的に広告配信の最大化を見込めることが確認できたという。

需要が拡大する動画メディアなどデジタルメディアとユーザーの接点が多様化するなか、楽天グループが提供するサービスの広告枠にとらわれないデジタルメディアとの連携強化と動画フォーマットの拡充が不可欠であると判断。「RMP - Unified Ads Boost Reach」を開発したという。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:楽天、蓄積した消費行動分析データから特定ユーザーにグループのデジタルメディアに広告できる「RMP - Unified Ads Boost Reach」を提供

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

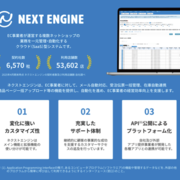

Hameeの子会社で「ネクストエンジン」のNE、グロース市場にスピンオフ上場へ

Hameeの子会社で一元管理プラットフォーム「ネクストエンジン」やECコンサルティングなどのNEは11月4日、東証グロース市場に株式を上場する。親会社のHameeからのスピンオフ上場となる。

NEは2022年5月に設立、同年8月にHameeから「ネクストエンジン」を軸としたプラットフォーム事業を会社吸収分割により承継し事業をスタートした。スピンオフ上場の理由は、「経営スピードと事業効率の最大化」「プラットフォーム事業に対する適正な評価の確保」「成長戦略の自由度の拡大」の3点をあげている。

Hameeによると、コマース事業とプラットフォーム事業という質の違う2つの事業成長を最大限に担保するため、意思決定プロセス単純化、労働環境、給与水準などをそれぞれの事業に合わせる必要があると判断したという。

現組織体制では全体最適が優先されるため、課題の根本的な解決が困難になっていると指摘。取り得る選択肢の自由度が担保されず、成長戦略の実現に影響が生じる可能性があるという。スピンオフでHameeとNEが適正な制度と迅速な意思決定を採用できるようにすることで、事業成長速度と資源効率の向上が期待できるとしている。

ECや卸販売の売上比率が高いHameeに対する市場からの評価はコマース企業の側面が強い。これにより、プラットフォーム事業に対してSaaS企業としての市場評価が適切に反映されず、株主価値を最大限に発揮できていないと判断。スピンオフにより、HameeとNEがそれぞれ適切な評価を得られるとしている。 スピンオフに際してHamee株主に対して、NEの株式を現物配当で交付。スピンオフ時点でHamee創業者の樋口敦士氏の資産管理会社であるAOI、樋口氏が発行済株式の過半近くを握る筆頭株主になる。なお、NEは2026年4月期第3四半期からHameeの連結から外れる。

新規上場申請のための有価証券報告者によると従業員数は129人、平均年齢は35.0歳、平均勤続年数は5.9年、平均年収は641万円。

NEの売上高は39億円、純利益は9.4億円

NEの2025年4月期の売上高は前期比4.2%増の39億2526万円、営業利益は同0.9%減の15億1756万円、経常利益は同4.0%減の15億2463万円。当期純利益は同9.0%減の9億4011万円だった。セグメント別ではネクストエンジン事業の売上高は同4.9%増の29億7049万円、セグメント利益は同11.7%増の19億3059万円だった。コンサルティング事業の売上高は同10.2%減の3億7285万円、セグメント利益は同33.5%増の7723万円。

ふるさと納税支援や伝統工芸品のEC販売などを手がけるロカルコ事業の売上高は同11.6%増の5億8148万円、セグメント利益は同1.3%増の1億4659万円だった。卸売マーケットプレイス「encer mall」などの「その他」事業の売上高は44万円、セグメント損失は1億6692万円(前期は1億459万円の赤字)だった。

2025年5−7月期(第1四半期)の業績は、売上高が前年同期比9.8%増の9億9345万円、営業利益は同1.9%減の3億5685万円、経常利益は同2.5%減の3億5670万円、四半期純利益は同0.1%増の2億3888万円。

セグメント別では「ネクストエンジン」事業が売上高は同6.1%増の7億9455万円、セグメント利益は同3.8%増の5億1273万円だった。コンサルティング事業が売上高は同55.1%増の1億3644万円、セグメント利益は同25.4%増の2232万円。ロカルコ事業は売上高が同7.7%減の6243万円、セグメント利益は2840万円の赤字(前年同期は222万円の黒字)だった。「その他」は売上高が同253.0%増の3万1000円、セグメント利益は1251万円の赤字(前年同期は3076万円の赤字)だった。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:Hameeの子会社で「ネクストエンジン」のNE、グロース市場にスピンオフ上場へ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

AIとの対話で店頭のような接客体験をめざす「Yahoo!ショッピング」、生成AIの商品検索サポート機能にチャット形式で商品を提案する新機能を実装

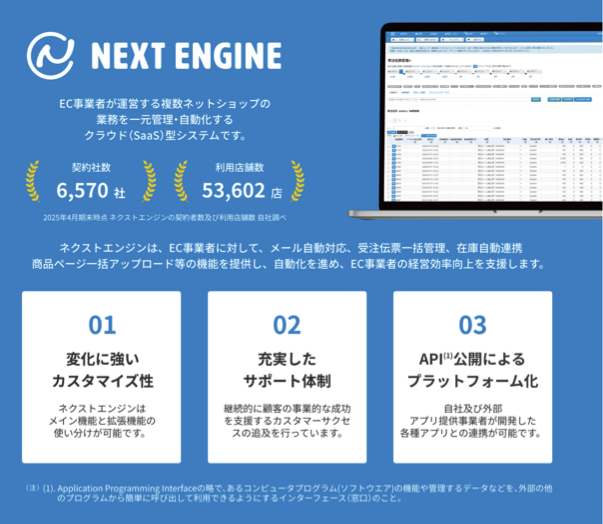

LINEヤフーは10月1日、「Yahoo!ショッピング」で生成AIによる商品検索をサポートする機能に、チャット形式の対話を通じて、ユーザーの発話内容に応じた最適な商品を提案する新機能(β版)の提供を開始した。

「Yahoo!ショッピング」アプリ(iOS版)の一部ユーザーのみが利用でき、今後Android版でもリリース予定としている。

生成AIによる検索サポート機能をより使いやすくするため、対話型の検索機能を実装。ユーザーは商品検索時、従来のキーワード入力に加えて、「容量」「機能」「デザイン」「素材」など、どのような商品を探しているかといった条件や商品に関連した内容をチャット形式で会話することにより、効率的に商品を絞り込める。

たとえば、「強めの風量のドライヤー」のような条件での商品の絞り込み以外にも、「髪に優しいドライヤーは?」「静かに使えるほうが嬉しい」などの質問や要望にも対応。AIが最適な回答を提示する。

提示された商品を選択すると、ユーザーニーズとのマッチング度合いを「AIマッチスコア」で表示。商品の概要や安価に買い物できる日、レビューの要約、他商品との比較情報も確認できる。商品名やカテゴリに詳しくないユーザーでも、日常のニーズやシチュエーションを会話形式で伝えるだけで、希望に合致した商品にたどり着けるようになった。

商品検索サポート(β版)に追加した機能は次の通り。

- ユーザーの発話内容から、自動的に適切な「絞り込み条件」に変換(例:3人用の炊飯器→3合炊き)

- 絞り込み条件の意味や違いをAIが説明(例:観音開きとは)

- AIが適切なフィルター候補を提案

- 条件に基づいた商品リストを即座に提示

- 検索対象商品数を拡大し、より多様な選択肢を表示可能に

「Yahoo!ショッピング」はこれまで、生成AIを活用した機能提供を強化している。7月に提供を開始した検索サポート機能では、ユーザーが簡単な質問に答えていくだけで、AIが最適な商品を提案し、商品検索にかかる時間を短縮するなど、家電や家具インテリアカテゴリを中心により店頭のようなショッピング体験を実現している。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:AIとの対話で店頭のような接客体験をめざす「Yahoo!ショッピング」、生成AIの商品検索サポート機能にチャット形式で商品を提案する新機能を実装

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

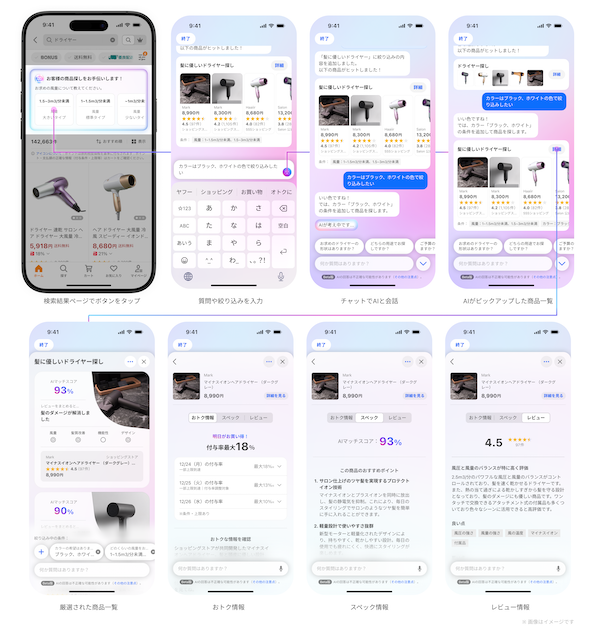

エアークローゼット、男性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset Men’s」の事前登録を開始

エアークローゼットは9月30日、男性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset Men's(エアクロメンズ)」のティザーサイトを公開し、事前登録の受付を開始した。本格的なサービス開始は2026年春を予定している。

「airCloset」同様の事業モデルを計画

「airCloset Men's」は、エアークローゼットが従前から展開してきた女性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」と同様の仕組みで設計を進めているという。

ロのスタイリストの提案を通じて、ユーザーに似合う洋服との出会いを提供。ユーザーはまずはレンタルで試し、気に入ったアイテムは購入できる。洋服は自宅に届き、コンビニで返却可能。料金や取扱ブランドの詳細はサービス開始時に公表を予定している。

「airCloset Men's」の基盤となっている既存サービス

エアークローゼットは2015年から「airCloset」を展開。現在は取扱ブランド数300以上、アイテム数50万点以上、在籍スタイリスト300名超となっている。月額会員数は4万209人、会員登録数は140万人超。

また、「airCloset」を通して循環型プラットフォームを構築。発送・返送に対応する循環型物流の仕組み、自社開発WMS(倉庫管理システム)、顧客・商品に関する各種データを管理するシステム、それらのデータを活用したパーソナライゼーションの仕組みを構築している。

こうした基盤を活用することで、エアークローゼットは多額の投資をすることなく新規事業を展開できるようになったとしている。2020年4月に開始したメーカー公認の月額制レンタルサービス「airCloset Mall」事業では、「airCloset」事業が同規模だった時点と比べコストを約10分の1に抑えることに成功しているという。

今回の「airCloset Men's」の展開でも、効率的かつスムーズな男性向け市場への事業拡大をめざす。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:エアークローゼット、男性向け月額制ファッションレンタルサービス「airCloset Men’s」の事前登録を開始

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

CVRの中央値は2.4%。北米EC実施企業TOP2000の調査結果から見えたコンバージョン率を改善させる3つのアプローチ | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

米国のEC専門誌『Digital Commerce 360』の「2025年版Eコマース・コンバージョンレポート」の掲載データ、企業調査の回答などによると、コンバージョン率を高めるために有効な新しい手法が見えてきました。レポートから、EC事業者がコンバージョン率をアップさせるための、主に3つの手法を探ります。

北米大手EC企業によるCVR改善の取り組み

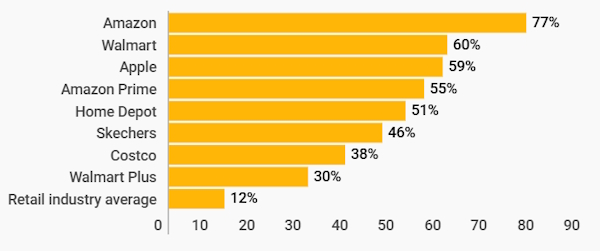

北米の大手EC小売事業者が運営するECの2023年のコンバージョン率は、前年から低下しました。各社がその低下を食い止め、改善させようと模索するなかで、一部の戦略が成果を出し始めています。

コンバージョン率は商品のカテゴリごと、Amazon、Walmart、Costcoといった大手小売事業者の間でも差があります。さらに重要なのは、卸売りを手がける企業にオムニチャネル戦略を提供する小売チェーンと、そうでないチェーンの間でもコンバージョン率に違いが見られる点です。

レポートでは、こうした違いの詳細に加えて、主要なEC小売事業者がどのようにコンバージョン率を引き上げ、購入につながる割合を高めているかを分析。消費者が最終的に購入を決める際に最も重視する点についての調査データも紹介しています。

また、調査の主要な結果に加え、EC小売事業者自身が「自社では何が効果的だったか」を取りまとめた最新のノウハウもまとめています。

ここでは、レポート内で特に注目すべき3点を掘り下げます。

顧客の好み、市場環境への適応

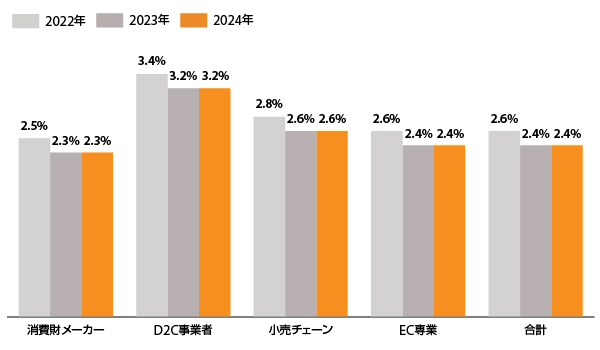

『Digital Commerce 360』が集計した「北米EC企業トップ2000社」に含まれる小売事業者全体の2024年におけるコンバージョン率の中央値は、2.4%と前年比で横ばいでした。2年前の2.6%からはやや低下しています。

改善を見せている企業に共通しているのは、「顧客にとって何が最も有効か」を理解する努力と、顧客の好みの変化に合わせて適応する姿勢です。

その一例が、環境に配慮した食材を使用した料理を提供するCarbone Fine Foodです。ショッパー&デジタルコマース担当シニアマーケティングマネージャーであるエミリー・フレミング氏は、『Digital Commerce 360』の取材に対し次のように語っています。

Carbone Fine Foodは市況の変化に素早く適応し、EC顧客と市場環境の両方にとって最も有効なことに注力することに努めました。ただし、今日有効なことが6か月後にも有効とは限りません。(フレミング氏)

Carbone Fine Foodが力を入れたのは、商品ラインナップの最適化、Amazonの「Amazonプライム」の配送特典を自社ECサイトでも提供できる「Buy with Prime」を活用した配送オプションの追加などです。

AI活用や「リアルタイム在庫の可視化」などオムニチャネル戦略の推進

米国の大手ブライダル企業David’s Bridalのケリー・クックCEOは『Digital Commerce 360』のインタビューで、2025年に予定しているShopifyを活用したECサイトのリプレイス、新しいAI搭載の「AIエージェント型ウェディングプランナー」について語りながら、オムニチャネル戦略を広い視点で説明しました。

これからは、あらゆるチャネルに対応する戦略を採用していきます。DtoCチャネル、つまり自社ECサイトと実店舗に関しては、チャネルをまたいで共通する施策もありますが、David’s Bridalのビジネス戦略は他の小売事業者とは異なります。(クック氏)

クック氏は2025年4月の時点で、David’s Bridalが新たに追加した機能の1つに「リアルタイム在庫の可視化」があると説明しました。この機能の追加で、David’s Bridalは2024年に『Digital Commerce 360』が調査した北米トップEC企業1000社に入った小売チェーンのうち、店舗在庫状況を可視化していた65.5%の企業の1つになりました。

ルールの明示化+高い透明性で顧客の期待を裏切らない

2024年から2025年にかけて、『Digital Commerce 360』の消費者向け調査では大きな変化が見られた回答もありましたが、顧客の期待を裏切ることがEC小売事業者の売り上げを下げる要因になるという点は変わりません。

2025年の調査結果における変化のなかで、事業者が消費者の「期待を裏切る」ことになったことが、カゴ落ちの要因として依然として大きいことがわかりました。

代表的な理由としてあげられたのは、「予想外の送料」(30.1%)、「無料配送の条件を満たせなかったこと」(26.6%)、「カート内に入れた商品の在庫切れ」(19.1%)でした。

これらの課題に対して小売事業者は、テクノロジーを活用して、透明性が高く、わかりやすい基準を用いることで改善する方法があります。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:CVRの中央値は2.4%。北米EC実施企業TOP2000の調査結果から見えたコンバージョン率を改善させる3つのアプローチ | 海外のEC事情・戦略・マーケティング情報ウォッチ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

Amazon、返品期間を期間限定で延長。2025年11~12月の購入商品は2026年1月末まで返品可能に

アマゾンジャパンは11〜12月の購入商品について、通常の30日間の返品期間を延長する。12月31日までに消費者が購入した商品は、2026年1月31日まで返品の対象となる。2026年1月1日以降から、通常の30日間の返品を再開する。

延長する返品期間は、フルフィルメント by Amazon(FBA)、出品者出荷、Amazon直販部門など、「Amazon.co.jp」で販売されるすべての対象商品に適用する。「これにより、ショッピング体験が改善され、ホリデーシーズン中の購入者を増やすことができるため、ビジネスの拡大に役立つ」としている。なお既存の返品および返金の条件に変更はない。

アマゾンジャパンでは過去4年に渡って11〜12月の購入商品の返品期間を延長している。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:Amazon、返品期間を期間限定で延長。2025年11~12月の購入商品は2026年1月末まで返品可能に

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

ユニクロ、QRコード決済サービス「UNIQLO Pay」を終了へ

ユニクロは2026年1月に独自の決済手段「UNIQLO Pay」サービスを終了する。

「UNIQLO Pay」は2021年にサービスを開始したスマホ決済サービスで、銀行口座やクレジットカードを登録して利用できる。支払い方法の多様化が進むなか、QRコード決済やクレジットカードなどの利用が増加。こうした環境の変化や「UNIQLO Pay」の利用状況を踏まえ、サービス終了を決めたという。

サービス終了までのスケジュールは、「UNIQLO Pay」の新規登録や支払方法の登録・変更は9月30日(火)~10月14日(火)の期間で順次終了する。クレジットカードの登録受付はすでに終了している。

「UNIQLO Pay」による決済は2026年1月15日(木)~1月29日(木)の期間で順次終了する。各日程は変更となる場合があるとし、その場合は公式サイト上で案内するとしている。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:ユニクロ、QRコード決済サービス「UNIQLO Pay」を終了へ

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.