広告に頼りすぎずにECサイト運営をするには? 「PESOモデル」を活用した体系的なPR+その施策の方法を理解しよう | 広告に頼りすぎない! ECのPR戦略を徹底解説

「SNS投稿を頑張っているけれど、今のままで良いのかわからない」「広告に費用をかけても、相応の効果が得られるか不安で利用していない」など、ECサイトを運営するなかで、効果的なショップの宣伝や集客に悩んでいる事業者さんも多いのではないでしょうか。そこで、この記事ではPRを体系的に理解し、ECサイト運営に役立つ実践的なPR施策について解説します。

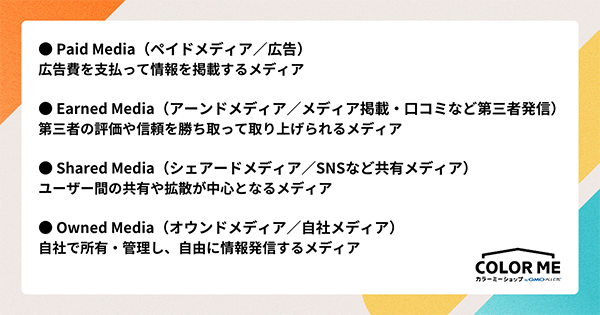

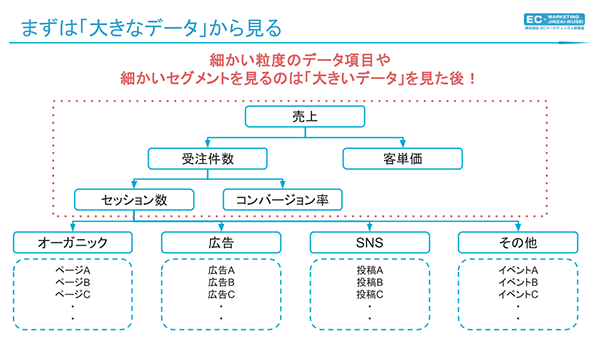

PRを体系的に理解する「PESOモデル」とは?

近年はデジタル環境の進化やSNSの浸透により、情報発信の選択肢が増えました。以前は、テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアが中心でしたが、今は企業や個人が自ら情報発信できる時代になりました。

企業が自社で運営するウェブサイト、ブログ、SNSアカウントは、それ自体が情報を発信するメディアとしての機能を持っています。個人が運営するブログやSNSアカウントも情報の発信源となり、時にはマスメディアを上回る影響力を持つこともあります。

情報発信が手軽になった一方で、単発的に発信するだけでは効果が限られてしまいます。大切なのは、それぞれのメディアを連携させ、相互に作用させることです。そうすることで、発信の効果を最大化できます。その考え方をわかりやすく整理したのが「PESOモデル」で、メディアを4つの種類に分けています。

- Paid Media(ペイドメディア/広告):広告費を支払って、情報を掲載するメディア

- Earned Media(アーンドメディア/メディア掲載・口コミなど第三者発信):第三者の評価や信頼を獲得して取り上げられるメディア

- Shared Media(シェアードメディア/SNSなどの共有メディア):ユーザー間の共有や拡散が中心となるメディア

- Owned Media(オウンドメディア/自社メディア):自社で所有・管理し、自由に情報発信するメディア

これらの内、どれか1つだけに偏ってもPRの効果は十分に発揮されません。相互に連携することで相乗効果が高まり、結果的に中長期的なブランド価値の向上や認知拡大につながるのです。

Earned Media(アーンドメディア)で信頼を築く

アーンドメディアは、メディアの記事、口コミ、SNS投稿などを通じて、第三者の視点で自社の商品やサービスが紹介される領域です。広告とは異なり、客観的な情報として受け止められやすく、高い信頼性が得られるため、消費者の関心や購買意欲につながりやすいという特長があります。

取り組みやすい方法の1つが、プレスリリースの配信です。「やり方がわからない」「大きな会社が実施するものだと思っている」「費用が高い」といった理由から、まだ着手していない人も多いのではないでしょうか。プレスリリースは、ショップの規模に関わらず配信することが可能です。

「PR TIMES」「valuepress」などの配信サービスを利用するほか、地域の新聞社、フリーペーパー、専門メディアなどに直接リリースを送ることも可能です。新商品発売の背景や開発ストーリー、地域色や社会性を含む話題はメディアが関心を持ちやすいテーマで、意外な広がりが生まれることもあります。

他にも、ECサイトのレビュー機能を活用して、ユーザーのリアルな声を集めることもアーンドメディアの重要な施策です。レビューやコメントは、メディア向け資料、自社サイトでの商品やサービスの実績・支持の裏付けとして活用でき、PR活動を後押しする強力な材料となります。次に紹介するシェアードメディアの発信ネタとしても活用できます。

Shared Media(シェアードメディア)で共感を広げる

シェアードメディアは、SNSを通じてユーザーが主体的に情報を共有してくれる場です。企業が直接コントロールするのではなく、共感や話題性によって自然に広がっていくという特長があり、うまく活用すれば、費用をかけずとも大きな拡散が期待できます。その方法の1つに「SNS投稿キャンペーン」や「ハッシュタグ活用」があります。

ECサイトの特集ページと組み合わせて、「父の日ギフト」や「うちの人気No.1商品」などのテーマを設け、それに関連したキャンペーンを実施し、ユーザーが自然に投稿したくなる仕掛けを作ることが重要です。

ほかにも、アーンドメディアで紹介した「商品購入後のレビュー投稿」をSNSやショップページで二次活用することも効果的です。ユーザー発信のコンテンツは、共感の輪を広げる貴重な資産になります。

Owned Media(オウンドメディア)で深掘りする

オウンドメディアは、自社がコントロールできる領域です。ECサイトのブログ、特集ページ、メルマガが含まれます。近年では商品ページをコンテンツ化しているショップも多く、商品ページに生産者インタビューや動画などを掲載して、SEO効果を得る取り組みも見られます。

(画像は「かわしま屋」のサイトからキャプチャ)

SNSとは違った「深さ」のある情報発信が可能になるので、メディアが取材ネタを探している際にたどり着いてもらえることもあるでしょう。

メディア掲載実績をサイト内に掲載することもおすすめです。メディア掲載情報が更新されていると、メディア側にとっても「情報が整理されている」「信頼できるショップだ」という安心感につながります。さらに、サイト訪問者にとっても「注目度の高い商品・ブランドである」という印象を与えることができ、購入意欲の向上にも効果的です。

ただし、メディアによっては記事の全文転載やロゴの使用に制限がある場合があります。そのため、不安な場合は掲載前に必ずメディアに確認を取り、掲載可能な範囲で紹介するようにしましょう。

(画像は「かごしまぐるり」のサイトからキャプチャ)

Paid Media(ペイドメディア)を効果的に活用する

ペイドメディアは広告です。ショップが行っているさまざまなPRとの組み合わせによって、費用対効果を最大化できます。

たとえば、メディア掲載記事を広告配信(XやInstagramの広告)として展開することで、PR効果をより多くのターゲットに届けることができます。また、SNS投稿などによって興味を持ちサイトを訪問したユーザーに対して、広告で再アプローチして購買を促進するリターゲティング施策も有効です。PRと広告を組み合わせ、ユーザーとの接触回数を増やすことで、購買率の向上が期待できます。

PR効果を最大化する3つのヒント

ECサイトのPRを成功させるために、次の点を意識して取り組むことが重要です。

ストーリーテリングを重視する

単に商品スペックや価格の情報を発信するだけではなく、「なぜこの商品を作ったのか」「どのような思いが込められているのか」「どんなお客さまに届けたいのか」といった背景やストーリーを語ることで、購入者やメディアの関心を惹きやすくなります。

物語性のある商品は、消費者の共感を呼びやすく、自然とシェアされたり、話題作りのきっかけになったりします。ストーリーが共感を生むことで、商品紹介を超えたブランド価値の醸成にもつながるでしょう。

長期的な視点を持つ

PRは短期的に売り上げへ直結することもありますが、基本的には長期的に効果を発揮する取り組みです。単発で大きな成果を生む場合もありますが、本質は継続的な発信を通じて、ブランドの認知を少しずつ積み上げていくことにあります。

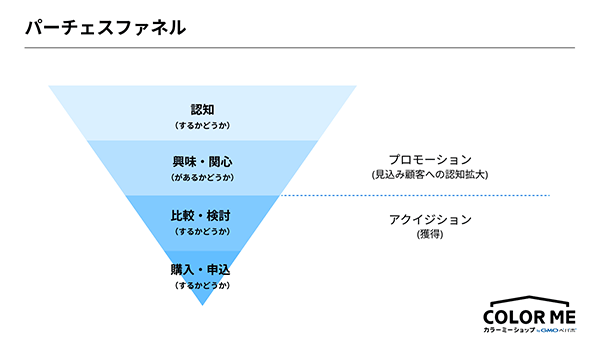

認知から信頼獲得、購買、ファン化というパーチェスファネルの流れを意識し、長期的なブランド価値の向上をめざすことが重要です。一時的な売り上げよりも、継続的なブランド信頼の積み上げがリピート購入や口コミ効果を生む原動力になります。

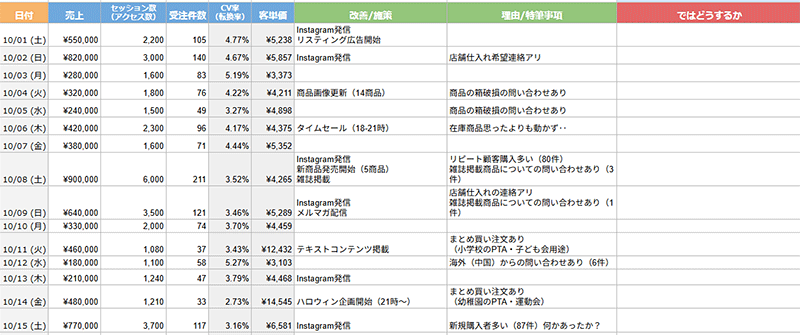

効果を測定し、改善する

PR施策の効果は必ず測定しましょう。ECサイトの訪問数、売り上げの変化、SNS上での言及数、エンゲージメント(いいね、コメント、シェア)などを確認し、何が効果的だったのか、改善点を見つけたら次回の施策にしっかり反映させていきましょう。効果測定を重ねることで、自社にとって最適なPRの型やタイミングが見えてきます。

広告に頼りきらないEC運営へ

多くのEC事業者は、広告やSNS投稿には積極的に取り組んでいる一方で、プレスリリース配信などのPR活動には、まだ手をつけられていないのが実情です。

だからこそ、今から取り組めば競合との差別化にもつながりやすくなります。またPRを考えることで自社ECを改めて見直すこともできます。

- 他店にない強みはどこか

- 商品が生まれた背景

- なぜECを立ち上げようと思ったのか

今ある情報を振り返り、自社の強みやストーリー、PRにつながる要素を整理することから始めてみましょう。整理を進めるうちに、自社ECサイトに不足している機能や、追加すると効果的な機能に気づけることもあります。

たとえば、レビュー機能、ブログ機能、特集ページ、DMなどまだ手つかずだった施策があるかもしれません。こうした取り組みを「PESOモデル」に沿って少しずつ積み重ねていくことで、着実にPR活動を強化していけます。

次回は、実際にEC事業者がどのようなPR活動をしているか、その事例をご紹介します。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:広告に頼りすぎずにECサイト運営をするには? 「PESOモデル」を活用した体系的なPR+その施策の方法を理解しよう | 広告に頼りすぎない! ECのPR戦略を徹底解説

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

ECサイト構築サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」では、ECサイトと同一ドメイン下で「WordPress」を運営できる機能「WPオプション」を無料で提供しており、これからメディア運営を始める方も取り組みやすい環境が整っています。

興味をお持ちの方はぜひ一度ご覧ください。詳しくはこちら

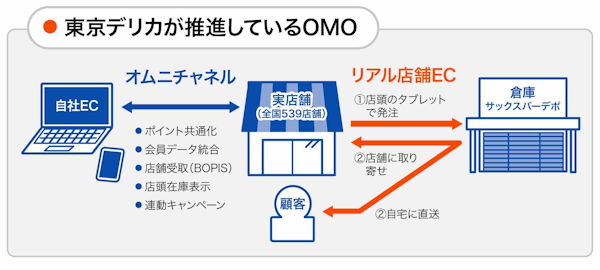

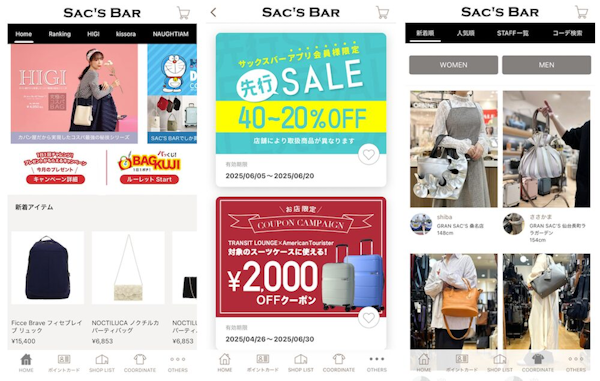

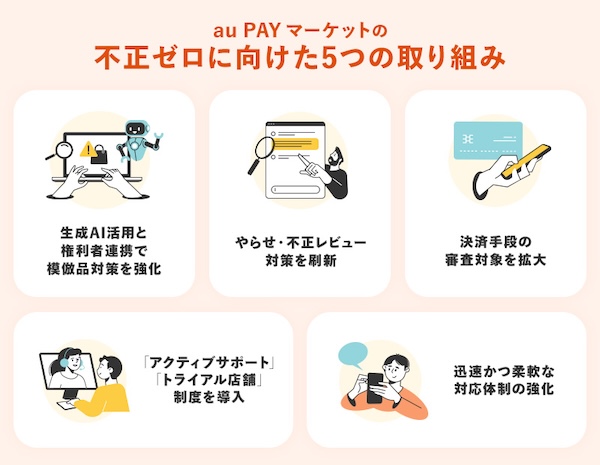

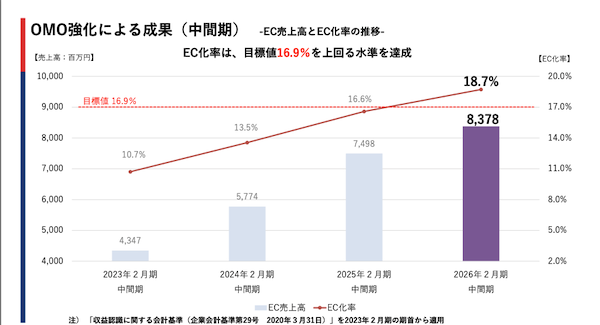

「OMO:オンライン・オフラインを意識しない決済体験を提供する」、このフレーズが個人的にめちゃくちゃパンチがありました。

3~4年前に「ボーダレス」という言葉を使っていましたが、OMOもオムニチャネルも「意識させない体験」が重要だと思っています。意識させてしまった時点で、一瞬止まってしまう=ストレスだと思いますし、今回の記事で言うと決済体験でもありますよね。

少し話がそれるかもしれませんが、お店で食事をした時に決済方法がわからないことがたまにあると思います。あれってすごくもったいないし、食事後にいつも「もやもや」してしまう。そういう状況があると思うと、支払い体験は買い物をする上で重要なことです。

その部分を「ストレスフリーにする」としっかり見ていることがすごいと思いました。この感覚は真似したいですね。