青山商事は5月11日より、ビジネスウェア事業の「ザ・スーツカンパニー(TSC)」について、同事業が展開する4つのブランドを集めたOMO型の店舗業態である「SUITSQUARE(スーツスクエア)」に屋号を変更する。

今後2年に渡って変更作業を行うもので、店内に設置したデジタルツールを活用しながら、ECとの相互送客をより加速させていくOMO戦略を強化する考え。

「ザ・スーツカンパニー」を「スーツスクエア」に屋号変更

「ザ・スーツカンパニー」を「スーツスクエア」に屋号変更OMO型店舗「SUITSQUARE」への移行計画

2年後までに全店舗をリニューアル

「TSC」は2000年に開業。都市部の一等立地へ出店し、2プライスの明確な価格設定で若年層を中心に顧客開拓してきた。その後、レディースの「ホワイト・ザ・スーツカンパニー」や、オフィスカジュアルの「ユニバーサルランゲージ」、オーダースーツの「ユニバーサルランゲージ メジャーズ」などのブランドも立ち上げている。

21年にはこれら4つのブランドを集め、EC在庫を通じて1店舗ですべての商品を販売できる機能を持った店舗となる「TSC SQUARE(ティーエスシー スクエア)」を都内・新宿に開設。22年にはそれをさらにリニューアルしたOMO型の実店舗となるスーツスクエアを埼玉県の大宮駅前に開設し、現在までに同様の形態で9店舗を運営している。

売り上げは計画を上回る勢いで推移

既存の「スーツスクエア」店舗については20~30代の若年層に加え、30代後半~40代後半の中間層からも支持を得ており、売り上げ計画を上回る成果が出ているという。

今回、コロナ禍での働き方の変化に伴って多様化する仕事着のニーズに対して、オーダーメイドも含めた複数のブランドサービスを提案できる「スーツスクエア」店舗のさらなる拡充を決定。

既存の「TSC」(「TSC」店舗単体では22年3月末現在で47店舗)を、これから2年間かけてすべて「スーツスクエア」の屋号に変更することとなった。

EC送客の鍵となる「デジラボ」とは

屋号変更の第1号店として、まずは「TSC」の旗艦店だった都内・銀座店を5月11日より「SUIT SQUARE TOKYOGINZA店」としてリニューアルオープンした。

店舗からECへの送客の鍵となるのは、大型のデジタルサイネージなどを使ってECや全国の実店舗の在庫と連動させる「デジラボ」の仕組みがある。

ECや実店舗と在庫を連動させる「デジラボ」

ECや実店舗と在庫を連動させる「デジラボ」さらに、今回の銀座店舗では、新たに各コーナーに連動したアイテムのランキングや、スタッフコーディネートなどのデジタルコンテンツを配信できるタッチサイネージの「スマートバー」を設置。

リアルタイムで最新の情報が確認できるもので、銀座店ではドレスシャツコーナー、レディスコーナー付近に設置し、それぞれ来店客が自由に操作することができる。

タッチサイネージの「スマートバー」

タッチサイネージの「スマートバー」在庫置き場は従来の半分に。省スペース化に成功

店頭のその場での購入も可能だが、これらのデジタルツールの拡充により、店内にはない在庫のEC購入がさらに進むと見ている。店舗面積についても在庫置き場の省スペース化が図れることから、従来の半分の規模まで圧縮することができた。

また、接客面の強化としては、体型に関係なく、生まれ持った身体の特徴からその人に最も似合う服のデザインや素材・サイズ感を導き出すことができる「骨格診断」サービスも行い、プロの骨格診断士による分析と、それぞれの骨格に似合う店内商品の案内・アドバイスを無料で提供する。

試着予約などデジタルコンテンツ拡充にも注力

そのほか、今回の屋号変更と並行して、店舗からの流入先となるECでのデジタルコンテンツの拡充も進めていく。

まずは、EC上にある在庫を店舗に取り寄せて試着ができるサービス「TAP&FIT」を開始。全国にある実店舗から顧客自身が好きな来店場所を選んで利用できるもので、一部商品に絞って展開し、実際に着ることで納得して買い物ができるようにする。

加えて、ECの商品ページ内に着用シーンやコーディネートなどの動画コンテンツを埋め込むサービスも導入。両サービスともに、6月1日より開始した。

ビジネスウェアの多様化が進むなか、ECの利点を生かしたOMO型店舗を拡充することで、さまざまなブランド、サイズ、色柄を1店舗で幅広く体験できるサービスを確立していく。

アンバサダーに窪塚洋介氏・愛流氏を起用

なお、今回の「スーツスクエア」への屋号変更を広く認知させるために、初代アンバサダーとしてモデル・俳優の窪塚洋介さんと窪塚愛流(あいる)さん親子を起用した。

各種クリエイティブでは「生まれ変わる」をメインのテーマに、「新たなスタートを切る」というメッセージを発信している。店頭ビジュアルやウェブサイト、JRを中心とした交通広告などの各種販促ツールに順次登場させていく予定となっている。

初代アンバサダーの窪塚洋介さん(左)と窪塚愛流さん

初代アンバサダーの窪塚洋介さん(左)と窪塚愛流さん屋号変更+EC強化の狙い【青山社長と河野事業本部長に聞く】

5月10日に開催した記者向け説明会における青山理社長・河野克彦TSC事業本部長の、報道陣との主な一問一答(抜粋)は以下の通り。

――「スーツスクエア」店舗にすることのメリットは。

青山社長(以下敬称略):デジタルを活用することで小さい店舗でもたくさんの顧客を相手にできる。多店舗展開もより可能になる業態だと思う。面積がそこまで大きく要らないため、(入居先となる)物件も今まで以上に出てくるのでは。

青山商事 社長 青山 理氏

青山商事 社長 青山 理氏――――同店の標準的な大きさは。

河野事業本部長(以下敬称略):この銀座店は旗艦店で大きいため約370平方メートルあるが、約165平方メートル~約260平方メートルあれば十分。標準店としては約230平方メートル程度になるだろう。

店に来てもらって「デジラボ」などを体験してECで購入できる仕組みがあるので、それでも売り上げは落ちないのでは。

銀座店で陳列している商品は8000SKU程度。サイネージの中のコンテンツでは、さまざまなコーディネートが見られる。ECの画面を見ているように購入できるコンセプトとなっている。

青山商事 TSC事業本部長 河野克彦氏

青山商事 TSC事業本部長 河野克彦氏――過去に「デジラボ」導入店のEC比率は40%と言っていたが。

河野:コロナによりECで買い物することが当たり前になってきている。「スーツスクエア」は9店舗開設しているが、通常店舗と比べてさらに10%ほどEC化率が高い。

「デジラボ」導入店のEC比率は40%と言ったが、50%まで上がっている店舗もある。銀座店の場合、「デジラボ」と(2回目以降はEC注文が可能な)オーダースーツもあるので、その場で購入して商品をそのまま持ち帰る人は半分くらいの割合になると思う。残りは「デジラボ」を使って、5万点の在庫から選んでいくのでは。

顧客層の拡大、廃棄削減を実感

――「スーツスクエア」店舗にすることで、新たに獲得できた顧客や坪効率の向上効果などは。

青山:4つのブランドを扱うことで客層は間違いなく広がっている。また、在庫についても店内の在庫ではなく、全店にある在庫を売るのでロスが少なく、最終の廃棄も少なくできると思う。作りすぎも抑えられるのでは。

小規模店舗の出店、「いずれは“洋服の青山”まで広げたい」(青山氏)

――ECや「デジラボ」を強化する中で物流面の整備の進捗は。

青山:「TSC」は関東圏内の都心部に店舗がたくさんあり、これに関しては15年ほど前に100億円くらいかけて作った千葉の物流センターがある。ここで、トラックで巡回しながら要るものをもらってきたり、配送したりするシステムが出来上がっている。そこを活用しながら、ECとリアルの在庫の上手いバランスのとり方を図っている。

ネックとして、スーツは裾直しなどが必要になること。直しの機能は大規模な各店舗にはあったが、それを一括して千葉の物流センターでやることにした。

そのため、今は小さい店舗でも出店できるような体制に切り替えている最中。「洋服の青山」の全店(22年3月末時点で704店舗)ですぐには無理だが、「TSC」の規模であれば今の千葉物流センターだけで対応できる。

まずは「TSC」でやって、「洋服の青山」まで広げたい。

――屋号変更の完了時期は。

河野:できれば、25年の春先までには完了したい。これだけ店舗数があると、一気に変えるとコストがかかるので徐々に変えていく。店を変えたり、移転したり、大きな店を縮小して効率化する作業があり、既存店はそれくらいかかる。

しかし、今のところ看板と屋号に関しては「TSC」のままだが、そのすべての店舗で5月11日から(4ブランドの商品を)投入しているので、実質、「スーツスクエア」が提供できるサービス自体は今の「TSC」に入っている。「デジラボ」も全店に入っているので、あとは看板の入れ替えだけ。

――コロナが5類に移行したことで(スーツ需要への)期待は。

青山:今まではテレワークなど働き方の変化や出歩く人自体も少なかったが、企業もやはり対面での仕事を再認識している。コロナ前(と同水準)とはいかないまでも、8、9割までは戻ってくると思う。

なくなったところは「ビジカジ」などスーツのノウハウを生かした新たなジャケット、スラックスなど、スーツから持ってきたカジュアル商品の提案をしていきたい。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:青山商事の実店舗とECの相互送客を加速させるOMO戦略+社長と事業本部長に聞く屋号変更とEC強化の狙い | 通販新聞ダイジェスト

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

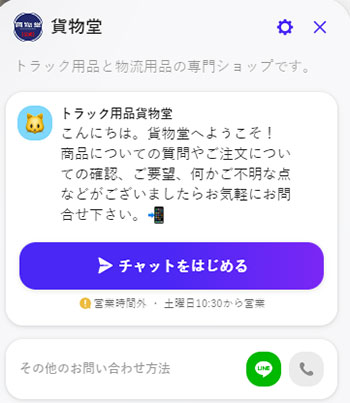

ニッチな通販サイトって更新されていなかったり、作りが古かったり、SNSも何もなかったりすることが多いです。今回紹介する、中国地方でトラック用品を販売している「貨物堂」さんはそんなこともなく、最新の仕組みを取り入れていて、トラックドライバーさんたちのニーズにこたえています。

貨物堂さんが優れているのは次の4点。