新たなリテールメディアが誕生、購買率が約20%アップした“縦長デジタルサイネージ”の強みとは?

新たなリテールメディアサービスが2023年10月に誕生した。開発背景やリテールメディアの展望などを、ストアギーク社に聞いた。

2024年1月10日 7:00

「リテールメディア元年」と言われた2023年。リテールメディア事業などを展開するフェズ社とフリークアウト・ホールディングス社の合弁会社であるストアギーク社から、新たなリテールメディアサービス「ストアギークサイネージ」が2023年10月に誕生した。

店舗売上の大半を占める定番棚(定番商品が並ぶ棚)に設置するデジタルサイネージで、購入直前のタイミングで視認性が高いアプローチを目的としている。

複数の大手ドラッグストアチェーンで実施したPoC(Proof of Concept:概念実証)では、設置によって対象カテゴリにおいて10%前後、訴求商品において20%前後、購買率が上昇したという。

ストアギークサイネージの誕生背景やサービスの強み、リテールメディアのこれからを同社の代表取締役 廣瀬隆昌氏、取締役 安藤尚人氏に取材した。

(筆者撮影)

既存のデジタルサイネージより、何がすごいのか

ストアギークサイネージは、小売店の定番棚に設置する縦型のデジタルサイネージを用いたリテールメディアサービスだ。販売中の商品の紹介動画を配信して該当商品を訴求する、あるいは小売店で開催中のキャンペーン動画などを流すことにより、カテゴリや店舗全体の売上向上に寄与することを目的としている。

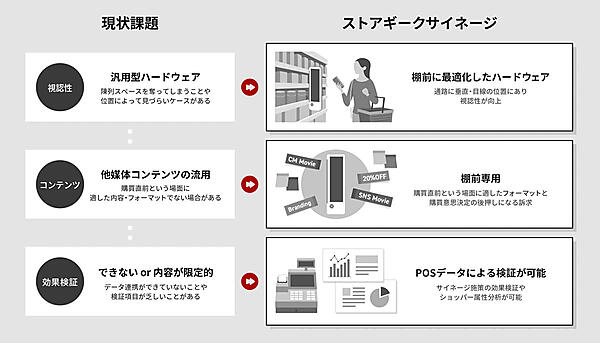

ストアギークサイネージを開発した背景には、「既存のデジタルサイネージでは解決できていない課題がある」と安藤氏は話す。それが、次の3つだ:

- 陳列スペースを奪う、または視認性が悪い

- 購買直前に適したコンテンツを配信できていない

- 効果検証ができない、または限定的

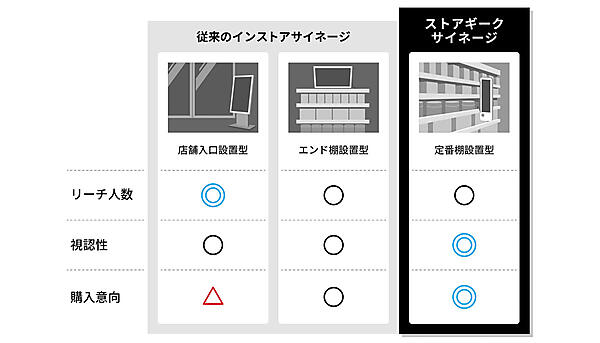

現状のデジタルサイネージは、店舗の入り口や通路沿いにある『エンド』と呼ばれる棚の上に置かれていることが多いのですが、来店者と接触はしても効果につながりづらいと思います。入り口は売り場から遠すぎて直接的に売上に貢献しづらいですし、エンド上は視認性が悪かったり、購買意欲を後押しするコンテンツが配信されていなかったりします(安藤氏)

そこで、定番棚に設置できて購買直前のタイミングに適したコンテンツを配信できる縦型サイネージをフリークアウト・ホールディングスが開発し、ストアギークからサービス提供することに。フェズが提供するリテールデータプラットフォーム『Urumo(ウルモ)』と連携すると、ID-POSデータを用いた効果検証も可能です(安藤氏)

配信するコンテンツは15秒、または30秒の広告となり、縦型のフォーマットに合わせた動画を制作する必要がある。このクリエイティブ制作は、当面ストアギークが請け負う。

メーカーや小売店から写真や動画の素材を提供いただき、当社でリサイズを行います。YouTubeやTikTokなどで配信している動画も活用できます(安藤氏)

デバイスの画面は大きめのスマートフォンが縦に2台並んだぐらいのサイズ感で、コンテンツを上下で出し分けることもできる。実物を目の前にすると写真の印象よりも大きく感じ、売り場で映像を流せば自然と目に入りそうだ。

ストアギークサイネージを導入する場合、小売店はシステムの初期導入費用とシステム利用料を月次で支払い、メーカーは広告の出稿費用を支払う。メーカーが支払う出稿費用はストアギーク社と小売店とで分け合うモデルになっているため、結果として小売店に収益が出る想定だという。

PoCでは、該当商品の購買率が約20%アップ

ストアギークサイネージは、約1年前から複数の大手ドラッグストアチェーンでのPoCや導入が始まっており、一定の効果が見られている。PoCでは、オーラルケアの商品が並ぶ定番棚に設置。複数メーカーの広告をローテーションで配信しながら約3か月間、運用した。

その結果、ストアギークサイネージを導入している店舗群は、同等のエリア・売上規模の導入していない店舗群と比較して、対象カテゴリに対して10%前後、訴求商品(高機能の歯磨き粉)に対して20%前後の購買率上昇が見られたそうだ。

これまでの傾向として、高機能、高単価の商品でより購買率が伸びやすくなっています。薬局を訪れた際、歯磨き粉を買うことは決めているけれど、ブランドまでは決めていないことってありますよね。そこでホワイトニング+αなど高機能の訴求があると、『試しに買ってみようかな』と思う人がいるのかもしれません(安藤氏)

その商品を知らない顧客へのアプローチだけでなく、過去に広告やSNSなどで該当商品を見かけたことがある顧客へのリマインドとしても機能しやすいと廣瀬氏。

ストアギークサイネージによって、オンラインで接触した商品を店頭で再想起できます。動画なので15〜30秒の短時間でもインパクトを与えやすいだろうと。何度も接触することで購入意欲が高まる効果が期待できるかもしれません(廣瀬氏)

遠くから見ても目立つので、カテゴリ自体の注目も狙えます。特にオーラルケア商品は、つい買い忘れてしまうこともありますよね。特定の商品の訴求とカテゴリそのものの訴求が重なり、結果的にカテゴリ全体の購買率も10%前後伸びたのだろうと考えています(安藤氏)

リテールメディアは成長が予想されるが……

2023年10月の正式リリースから約2か月、これまでの反響は好調のようだ。

ドラッグストアチェーンへのクローズドの提案は以前から実施しており、そこで一定のニーズがある感触はつかめていました。そこで正式リリースにいたったのですが、リリース以降も非常に良い反響で、特にメーカーのマーケティングチームや広告代理店からの問い合わせが目立ちます(安藤氏)

メーカーにとって定番棚の前での消費者とのコミュニケーション強化は、以前からニーズがあったという。その課題がまさに解消できそうだということで、反響が良いのだろうとストアギークでは分析している。

まずはドラッグストアを最優先で展開していく予定です。メーカー・小売店ともに期待されているのは、カテゴリの売上向上です。単純に設置する・しないの変化だけでなく、配信するクリエイティブの違いによる検証も実施しながら、同サービスの本質的な価値を伝えていきます(廣瀬氏)

ストアギークサイネージの反響からも、国内でのリテールメディアの盛り上がりがうかがえる。しかし、安藤氏は「現状はまだ期待値先行だ」と考えているという。

リテールメディアは、アメリカのスーパーマーケットチェーンであるウォルマートや米Amazonが勢いよく伸びた実績があり、日本でもやるべきだとして盛り上がっています。ただ、現状はまだ具体的な価値を作りきれていません。購買率や認知率が向上するなどの価値を出せなければ定着はしないだろうと(安藤氏)

廣瀬氏もまた、「流行りだからといって安易に広めるのではなく、地道に価値を作らなければ」と話す。

スピーディーに広めていきたい思いはありますが、それよりも大事なのはメーカーと小売店に寄り添いながらメディアの価値を丁寧に作っていくこと。一過性のバズワード的なもので終わらせるのではなく、足元を固めながら展開していきます(廣瀬氏)

ストアギークサイネージは、消費者のスマートフォンと連携させるなどさまざまな機能拡張も模索しつつ、最先端テクノロジーの活用を目的とするのではなく、現状のメーカーや小売店のニーズに沿って課題解決になることを優先する。それがストアギークの考えだ。