にわかに脚光を浴びるリテールメディア。リテールメディアの現状や市場規模、リテーラーとメーカーそれぞれの課題について、Epsilon Retail Media(旧CitrusAd)青木氏にお話をうかがった。Epsilon Retai Medialは、リテールメディアに特化したオンサイトとオフサイトをつなぐ広告配信システムを提供する企業である。

リテーラーが持つオンライン/オフラインの接点がメディア化

Epsilon Retail Mediaは、リテールメディアに特化したオンサイトとオフサイトをつなぐ広告配信システムを提供している。たとえば、イオンネクストが運営するネットスーパー「Green Beans(グリーンビーンズ)」で商品を検索すると、PRのタグがついた商品が表示される。これがECサイトの広告枠であり、リテーラーであるイオンネクスト社が持つ広告媒体となっている。

リテールメディアとは?

海外ではWalmart(ウォールマート)などが注目されているが、リテールメディアの定義は海外、国内ともに定まっていないのが実情だ。現状では、小売業者が提供する広告メディアが、リテールメディアと言えると青木氏。具体的には次のようなものだ。

- 小売業者のECサイトやアプリ上のオンライン広告

- 店舗に設置されたデジタルサイネージ広告 など

日本では、ファミリーマートやヤマダ電機で店舗のメディア化が進んでいる。デジタルサイネージを導入し、商品購入の後押しをする広告を流すなどが一般的だが、以前から使われているポップなどもメーカーが費用を出している場合は、リテールメディアといえる。

オンライン・オフライン含めて小売業者が、“広告主から販促費または広告宣伝費用をもらっている”ことが、リテールメディアの条件になります。一方、自社のECサイトに、自社の商品の広告を配信してもリテールメディアには、該当しません(青木氏)

国内外で急成長するリテールメディア。人々の生活様式が発展方式に影響する

リテールメディアの市場規模について、青木氏は次のように説明する。

グローバルでの市場規模は、2022年に1,800億円(Amazonと中国を除く)、2024年に4,000億円に達すると言われています。

国内に限れば、CARTA HOLDINGS(カルタホールディングス)が12月に発表したデータに基づくと、2024年が420億円、2027年には1,390億円に成長すると言われています(青木氏)

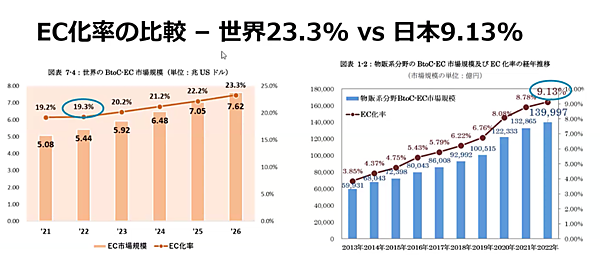

リテールメディアの成長に、日本におけるEC化率も影響する。日本のEC化率は9.13%に留まるのに対し、グローバルでは23.3%まで伸長している。

日本のEC化率には、日本独自の生活環境も影響していると青木氏は言う。

日本の場合、特に首都圏では徒歩圏内・近隣環境にスーパー、コンビニ、百貨店など多くの小売店があります。そういった便利な環境では、ECで購入する必要性を感じづらいのが実情です。

一方、北米では、近隣環境にスーパーがない、日本のように便利なコンビニもない、という場合も多く、コロナ禍もあいまって、ECで購入するケースが増えたことが考えられます(青木氏)

さらに日本では、Amazon、楽天、Yahoo!などのECマーケットプレイスが強大すぎるため、自社で独自のECサイトを持つという発想になりにくいことも影響しているのではないかと青木氏は予想する。

リテーラー、広告主、消費者。それぞれのメリットとは

リテールメディアが注目されるようになった背景には何があるのだろうか。

一つはコロナ禍で消費行動が変わったことが挙げられます。海外ではコロナ禍以前から行動変容は指摘されており、それにはSNSの台頭、検索広告の影響力の増大などが影響しています。

そして、リテーラーの多くはAmazonに顧客を奪われていて、メーカーもAmazonに広告を出稿しているという実情から、自分たちの立場を守るためにも、リテールメディアが必要でした。Google、Meta、Amazonなど急成長する会社の収益の多くが広告収入です。顧客データを持つリテーラーが、そこにチャンスを見出したと捉えられるでしょう(青木氏)

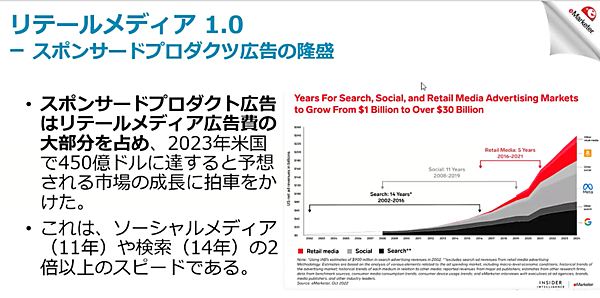

広告費用の推移を見ると、2002年から2016年が検索広告中心の時代、2008年からSNS広告が台頭した。そして2014年以降、第三の波としてリテールメディアが成長をしてきている。

なお、青木氏はAmazonはリテーラーではないという認識で、Amazon広告もリテールメディアには含まれないという。

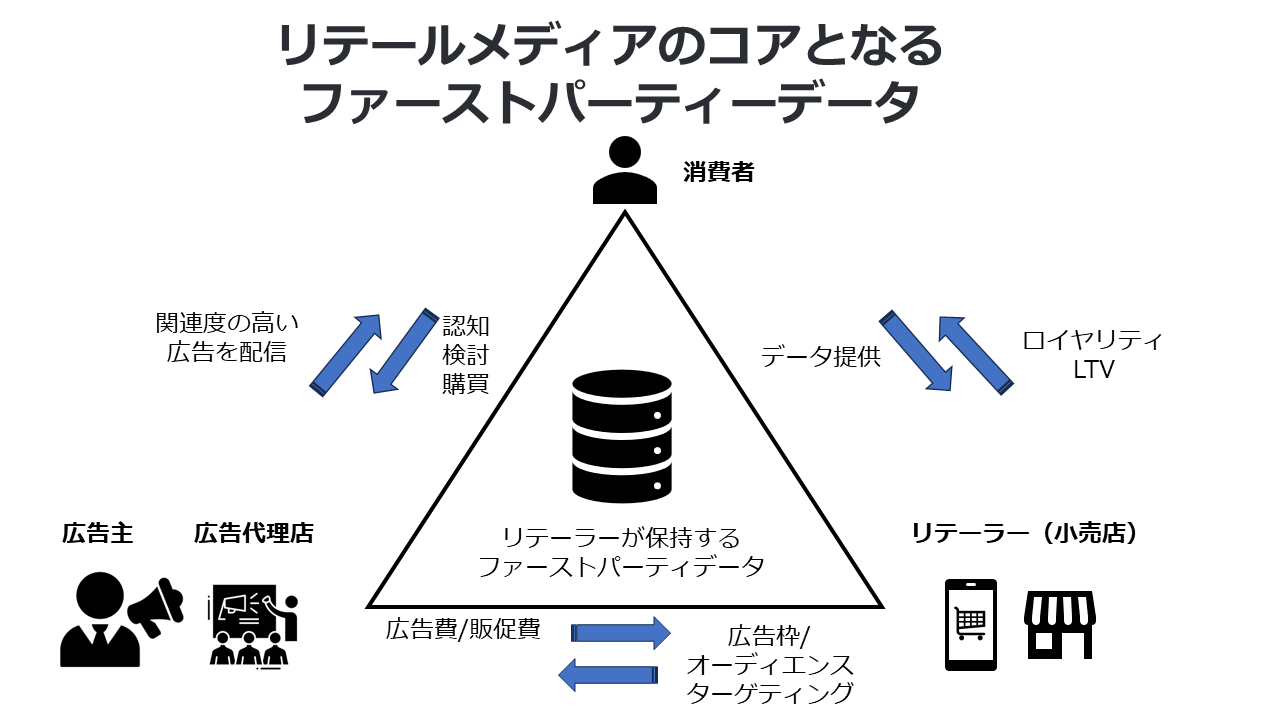

注目されているもう一つの理由として、サードパーティークッキーの廃止により、リターゲティング広告が以前のような高いパフォーマンスを発揮できなくなることがある。そのため、メーカーはリテーラーが持つファーストパーティデータを広告配信に活用することで、顧客の行動データに基づいた精度の高いターゲティングが可能になり、より購買を促進できると期待されている。

ここでリテールメディアのメリットをリテール、広告主、消費者のそれぞれの視点から整理すると次のようになる。

リテール

広告収入を得られるという点が大きく、ブランドやメーカーを広告主として新たな関係構築が必要になる広告主

リテーラーが独自で持つ新しいメディアで購買のチャンスを作れる消費者

的確なターゲティングで自分の欲しいものを広告から知ることができる

リテールメディアを巡る主要なプレイヤー

リテールメディアの国内の主要なプレイヤーを整理すると、次のようになる。

リテールメディアのプラットフォーム事業者

国内ではAdInte(アドインテ)のシェアが最も大きく、サイネージをはじめとした実店舗のリテールメディアに主にサービスを提供している。ECサイトでは、Epsilon Retail Media (旧CitrusAd(シトラスアド)、Criteo(クリテオ)、Supership(スーパーシップ)などがある。

リテーラー(小売業者)

リテールメディアに取り組んでいる小売業者は、Amazon、楽天、イオン、セブン‐イレブン、イトーヨーカドーなどがある。ファミリーマートは特に店頭メディアに力を入れている。さらに、スーパー以外では、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機など大手家電量販店もリテールメディアに取り組んでいる。

広告主

グローバルで広告出稿が進んでいることから、コカ・コーラなどのグローバルブランドが推進している。広告代理店は手探りながらも、広告、EC、店頭をかけあわせた企画などを動かし始めているという。

データ活用については、CDP(顧客データ基盤)などの整備が必要であり、広告主側にもデータを活用するためにデータアナリストが必要で、体制を整える必要がある。

国内外の成功事例:個人の識別をして、その人に合わせた情報を提供

国内外のリテールメディアの成功事例について聞いた。

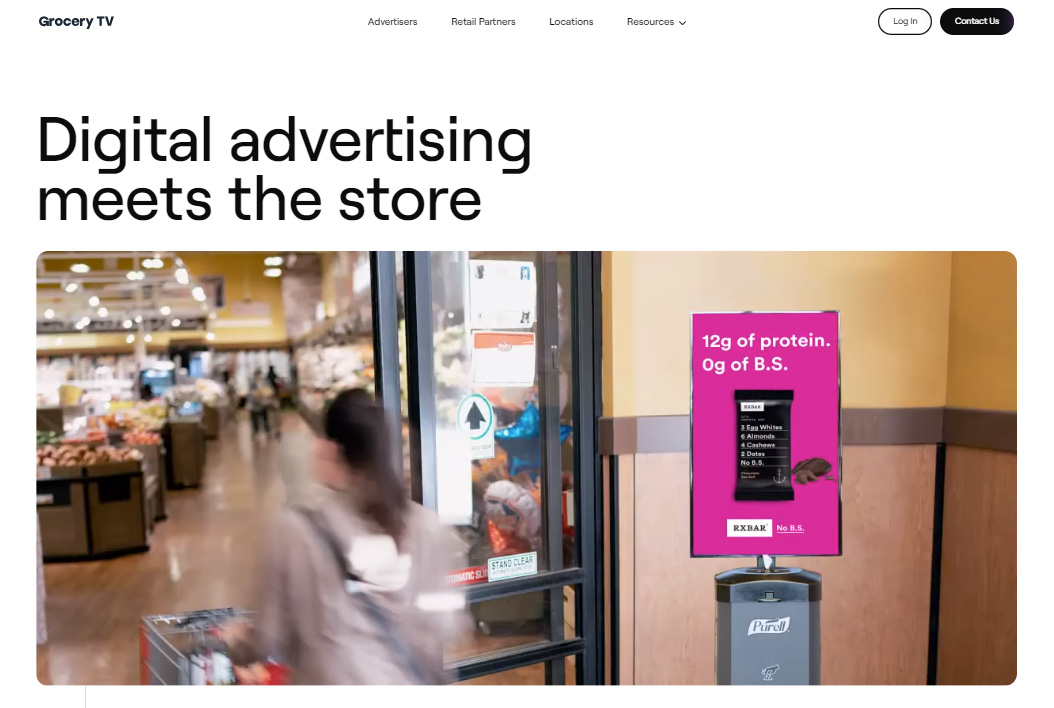

一つは、北米で展開する「Grocery TV」だ。これは、スーパーマーケットのレジの前に設置するディスプレイで、見ている人の属性を設置されたカメラで検知して、広告コンテンツの出し分けをしている。カメラで広告をどれくらい視聴したかといったユーザーのエンゲージメントも計測できるようになっている。デジタル広告では当たり前の属性にあわせたターゲティングが、オフラインの店舗でもできるようになりつつある。

2つ目は、Unimark Supermarketの事例だ。カートとバスケットにセンサーを設置し、店内での広告への接触、その人の店内での経路、行動、滞在時間などを追跡し、計測する。これにより、精度の高い広告接触の効果を測定できるだけでなく、ユーザーの購買行動についても検証可能になる。

国内でも、レジを通らず、カートに入れると精算までできるようなサービスが実験的に取り入れられています。使う時に、自分のIDと連携することで個人を特定し支払いまで可能にしています。

オンラインのECサイトでは、マウスの動きやページの遷移を計測して購入に至るまでの流れを把握することができますが、技術革新によって、オフラインの店舗でも、本人が希望してIDを連携すれば追跡が可能になりました。

見られているようで嫌だと言う人もいるかもしれませんが、買い忘れを教えてくれたり、その人にマッチするおすすめを広告で紹介してくれたりするなど、消費者のためになる情報提供も可能になります(青木氏)

推進するための課題:部門横断で、リテールメディアを推進する体制を作れるか?

注目されるリテールメディアだが、課題もある。青木氏は組織の課題を挙げる。

- ECと店舗で在庫をどれだけ振り分けるのか

- ECと店舗での価格差をどう管理するのか

- ECからの注文に対して配送にどう対応するのか など

IDの統合についても、リテール全体でできている企業もあるが、組織の統合などによって、IDやデータ形式が異なる会員データが存在していて、統合データの活用ができていないというケースもある。いち早くグループ全体でワンIDを進めてきた企業は、一歩先んじている。

リテールメディアは、ECサイトに広告枠を用意する、配信システムを導入するといった表向きの対応は、ある程度進めることができますが、裏側の社内体制の統合やデータ統合といったことは、企業が本気で取り組まないと進まないですし、両方を同時に進めるのは非常に難しいです(青木氏)

最後に今後リテールメディアを推進していく上で、メッセージをもらった。

リテーラー側、広告主側、プラットフォーム事業者側、どの立場にあっても、まずは消費者がどう思うかを一番に考える必要があります。リテールメディアは消費者のものだととらえて、買い忘れを防ぐ、潜在的なニーズを顕在化させるなど、購買行動を豊かにするために活用するべきです。

リテーラーは広告収入、広告主は購買拡大というビジネスチャンスがありますが、それでもまずは消費者目線で考える必要があります。消費者が賢くなっているので、売りつけようとすると、嫌がられてしまうということ、重要なのは消費者のLTV(ライフタイムバリュー、顧客生涯価値)の向上であるということを肝に銘じてください(青木氏)