一般的にBtoB企業が売上(成約)を獲得するには、見込み顧客や潜在個客と呼ばれる「リード」を、デジタルやリアル施策のマーケティング活動によって見つけ、そのリード情報から成約への見込み度をもとに営業が商談に臨み、商談・成約につなげるケースがほとんどだろう。

このようなリードビジネスの仕組みに取り組む企業は多いが、実はうまく回らないことも多い。

たとえば、「マーケティングが持ってくるリード情報は使えない。なぜ成約につながりやすいリード情報を持ってこれないのか?」と営業担当者が感じる一方で、マーケティング担当者は「渡したリード情報でなぜ、営業は成約が取れないのか?」といった両者の間ですれ違いが起こることもある。

こうした課題の解決に向けて、さまざまなデータを活用して見込み顧客を深く理解し、自社にとって重要な企業を厳選したうえで、マーケティング活動を行い、狙った企業から売上を最大化しようというのが、アカウントベースドマーケティング(ABM)という考え方だ。

アナリティクス アソシエーション(a2i)が開催したウェブアナリスト養成講座「アカウントベースドマーケティング(ABM)で成功するには ~ケーススタディから学ぶ~」にて、株式会社Nexalの代表取締役である上島千鶴氏が解説した内容をお届けする。

ABMは、従来のアカウント営業と何が違うのか

上島氏がまず紹介したのは、マーケティングオートメーション(MA)をめぐる実態だ。同社が行ったウェブサイトのクローリング調査(※2017年度上期調査)によると、国内約33万社の企業サイトのうちMAを導入している = MAツールのタグが実装されている企業はわずか0.5%で、上場企業に絞っても5%に満たないという。

資本金を元に分類すると、導入企業の規模は資本金1億円以上が約37%を占める。上島氏は「試行錯誤しながらリードビジネスに取り組んできた企業はこれからABMに本格的に取り組みたいという意向が強いが、先にターゲット企業を決め、ABM前提でリードビジネスに取り組み始めた企業では、すでに結果が出ている。公にしていないだけだ」と指摘する。

一方で、重要な顧客に対して継続的な関係づくりを行うアカウント営業は、従来のBtoBビジネスでも当たり前のように行われてきたものだ。しかし、上島氏は改めてABMの定義を整理したうえで、「従来のアカウント営業」と「ABM」の違いを次のように説明する。

- 顧客データ(ポテンシャル)や顧客のオンラインデータ(アクティビティ)を活用して、ターゲット顧客を選抜する

- 選ばれたターゲット顧客に対してセールス、マーケティング、キーエグゼクティブなどが協力しながら、個別のニーズに対応していく

- 顧客をひとつのマーケットと捉え、顧客との関係を強化してサービスの認知や需要を喚起する

ABMと従来のアカウント営業では、オンライン接触履歴やコミュニケーション情報をどれだけ活用するかという点が大きく違う。ABMを導入している企業で最も効果を生み出しているのは、営業担当者がついている重要顧客に対してさらにデータを活用してロイヤリティを高めていくという方法だ(上島氏)。

加えて、たとえば、大手企業が顧客である場合、そのカウンターパートとなる企業や部署は営業担当者がフォローしている場合がある。しかし、営業担当者が膨大な数の他の部門やグループ企業にまでついて関係づくりをしていくのは限界がある。そういった手が回らない部分をABMでフォローする場合もあるのだという。

そして、ABMの導入を成功させるためのポイントを次の6つに分けて事例と共に紹介した。

- 貢献率の限界を超える

- ターゲティングを曖昧にしない

- 攻める相手を決める

- 大量にリードがあっても妄想だ

- アカウント営業と握れ!

- 連携プレイかそれとも

1.貢献率の限界を超える

ビジネス貢献度に着目し、“10%の壁”に挑め

ABMを成功させるためにまず重要なのは、「どの企業をターゲット顧客とするか」という戦略だ。

一般的なリードジェネレーションでは、イベントやオンラインで獲得したリードをナーチャリングしながらホットリード(ニーズがありそうな見込み顧客)を抽出し、営業に引き渡していくというデマンド戦略を行う。しかし、上島氏は既存の商流があるなかで、このようなデマンド戦略で新たな顧客開拓を行う場合の事業貢献率は「10%が限界だ」と説明する。

MAでも、匿名ユーザーのなかからリードジェネレーションを行い、さまざまなキャンペーンシナリオに応じてコミュニケーションをとりながらナーチャリングして見込み顧客を絞り込み、営業に渡していく。その過程では多くの企業が離脱していくことになるが、シナリオの分岐が増えると多くの場合は対象となる企業がいなくなってしまう。

「ナーチャリングとは絞り込むことだ」と間違った発想で考えている企業は多い。しかし、脱落したリードに対しても、そのリードがターゲット企業の条件にマッチするのであれば、適切なフォローを行い次のチャンスを待つというのが、本来あるべき姿だ(上島氏)。

そのうえで上島氏は、次のような図をまとめ、マーケティング部門は営業へのリード引き渡し数ではなく、案件貢献率や受注貢献率といったビジネスへの貢献度に着目していくべきだと提言した。

既存商材におけるデマンドジェネレーション(案件創出活動)では、貢献度が10%あれば良いほう。最初は1%~2%の場合もありうる。しかし、ABMの手法を取り入れた国内企業では、売上全体の35%に貢献したという事例も出てきている(上島氏)。

2.ターゲティングを曖昧にしない

どの企業の誰をターゲットにするのか? を明確にする

上島氏は、ABMを始める第一歩は「ターゲットとなる企業リストを作ること」とした上で、「重要なのは、どの企業を狙うのかを曖昧にしないこと。つまり、セグメントの軸を徹底することだ」と語る。

マーケティングの基本は、次の3つの要素だ。

- 市場における顧客ニーズや見込み顧客のグループをさまざまな切り口で分類する「セグメンテーション」

- 自社商品の優位性が確保できる可能性のあるターゲットを選定する「ターゲティング」

- 顧客に提供できる利益や価値と自社の独自性を整理して自らのポジションを確立する「ポジショニング」

つまり、ABMの打ち手を考えるためには、顧客を理解して整理すること=セグメンテーションは不可欠であり、同じように自社の強みは何かを理解するという棚卸しも重要になる。双方を理解して初めてどこにターゲットがいるのかがハッキリしてくるのだ。

上島氏は、こうしたマーケティングの基本を踏まえて「どのような事業を展開する企業を対象に行うのか、どの組織を対象に行うのかによって、ターゲティングの方法は大きく異なる」と説明する。

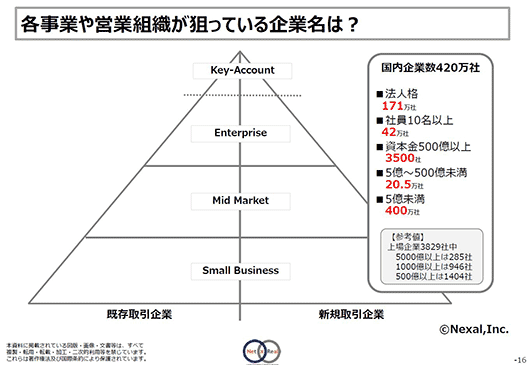

日本には420万社の企業があると言われるが、そのうち社員10名以上の法人格は42万社。資本金5億円以上の企業は20.5万社で、上場企業は4000社にも満たない。日本の企業の大部分は個人事業主や小規模事業者だ。※詳細な数は、統計データを参照のこと

ABMを導入したい企業は、大規模から中規模の企業をビジネスのターゲットにしている。小規模事業者までABMで狙いたいという企業は少なく、むしろ従来型のデマンド戦略のほうが向いている(上島氏)。

そして、上島氏が求めたのは“どの企業をターゲットにするのか”という具体的な企業のリストアップだ。上島氏は一般的な企業のビジネス戦略について「ある企業は****年までに売上をこれだけ成長させるという目標を立て、業種のターゲットまで決めるが、その先の企業名までは決めない。それでは戦略とは言えない」と指摘する。

「その業種のどのような企業をリストアップしてどのように攻めていくのかまで考えなければ、デジタル戦略と足並みが揃えられない。気合と根性でどうにかなる世界ではない」と語った。

あるクラウド系サービスの運営企業では、ターゲットとなる企業全体の中でどれくらいの市場占有率があるのかを受注分析から把握し、加えてそのIT部門の人員=ターゲット担当者のうちどれくらいの人数に接触できているのかを徹底的に調べあげ、リード獲得に投資すべきか、ナーチャリングに投資すべきかを判断している(上島氏)。

自社の製品やサービスを営業したい場合、どのような企業規模で、どの担当者に接触すべきかを理解することは難しくない。そのうえで、顧客となりうる企業は具体的にどれくらい存在し、そしてその担当者がどれくらいの人数いるのかを把握し、リード獲得の目標数字にすることが重要なのだ。

しかしなかには、企業の属性ではターゲティングできないBtoB商材を扱っている場合もある。こうした場合について上島氏は次のように説明した。

一般的な企業情報だけでなく、製品リリースの時期、人事異動情報、論文や特許の数、経営者の年代、採用数、本社移転時期などさまざまな付加情報(外部データ※)や取引履歴、接触履歴、オンラインアクティビティなどの内部情報を活用してターゲティングしており、機械学習などを活用して見込み顧客を抽出する取り組みも増えてきている。

※BtoBで活用する外部データとは、第三者のDMPデータ(行動データ)ではない。

3.攻める相手を決める

ABMをどの領域に展開していくか、営業部門との連携を

ターゲットとなる企業とその担当者を明確にしたら、続いて重要になるのがアプローチする優先順位を決めることだという。「マーケティング部門と営業部門は、どのような条件の場合に(営業担当者が)対応するのかを、上長同士で決めてほしい」と上島氏は語る。

たとえば、アカウント営業はすでに特定の大手企業と対面での取引がある一方で、担当部門以外の部署や関連会社にはアプローチしていない場合がある。こういった手が回っていないところをABMでアプローチしたい。しかし営業担当者は「自分の顧客企業に手を出してほしくない」と反発することもあるだろう。

ABMを導入する際、「対面でフォローアップする領域」と「デジタル施策でフォローアップする領域」の役割分担をする必要がある(上島氏)。

また、特定の地域や中小企業を対象にしたエリアセールスでは、営業担当者は企業の“御用聞き”としてあらゆる商材を販売している。こうした場合は「特定の地域に絞ったABM戦略を展開して現地の営業担当者と一緒に地域をフォローアップしている企業もある」と上島氏は説明する。

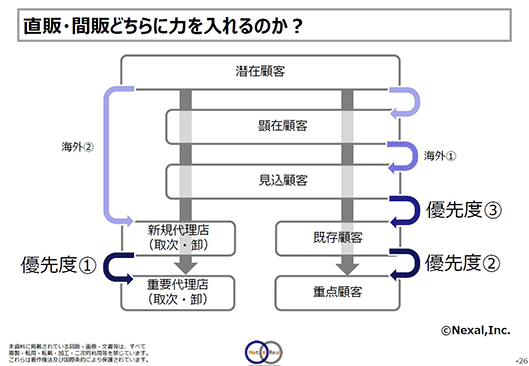

上島氏は、ABMによってアプローチしていく領域について「アカウント営業による直販も、パートナー企業による間販(代理営業)も、いずれも既存の“テリトリー”がある。そのなかで、マーケティング部門はどの領域にアプローチしていくのだろうか。重要顧客にターゲットを絞るのか、大企業で営業がフォローできていない領域を狙うのか、中小企業で未開拓の領域を狙うのか。それによってABMの戦略が大きく異なってくる。優先順位をつけるときには、営業部門と連携しなければうまくいかない。マーケティング部門が単独で決めることはできない」と語った。

加えて上島氏は、顧客数と取引額を分析する手法「ABC分析」を用いてポテンシャルの高い顧客ターゲットの領域を絞り込んだり、新規部門にアプローチして小さい成功を積み重ねていきながら営業担当者のついている既存部門に拡大していく戦略を考えたり、直販部門だけでなく代理販売するパートナー企業のポテンシャルを最大化させるためにABMを活用したりするといったアプローチのモデルを説明した。

地道な分析と企業リストの洗い出しをせず、漠然と業種や会社名だけでターゲットを決めてしまうと、既存のリードビジネスと何も違いがない。ABMを展開するときには対象がパートナー戦略なのか、エンドユーザーのどの領域なのかを営業部門との連携で決めていくべきだ(上島氏)。

4.大量にリードがあっても妄想だ

顧客管理を見直し、保有するリードの精度を高めよう

セグメンテーションとターゲティングを行い、マーケティング部門と営業部門の連携も調整できたとする。そこで次に重要になるのは、ABMの中核にあるリードの取り扱いだ。

具体的には、誰が新規の顧客で誰が既存の顧客なのかを分類して、ABMでマーケティングを行う対象者を割り出す作業だ。上島氏はこの点について、「既存顧客か新規顧客かを見極めるためのコード管理は必須となる。これがなければ、どこの事業部が対応するのか、誰が対応するのかという連携ができなくなる」と語る。

企業が持っている顧客情報にはさまざまな種類のものがあるが、一般的にマーケティング部門が管理するリード情報は、企業のなかにいる個人の情報だ。一方で、案件管理や受発注管理、顧客管理データベースは案件単位や企業単位で管理することが多く、割り当てられるコードも企業番号や取引番号になる。

しかし、上島氏は「この企業番号や取引番号が正規化されておらず、活用できない企業が多い」と指摘。具体的には、企業番号や取引番号には担当者個人の管理番号が付与されておらず、案件を担当している顧客企業の担当者とマーケティング部門の持っているデータベースとの突き合わせができないのだという。

データ統合におけるIDの突合は根深い課題で、悩んでいる企業は多い。仮にタグマネジメントツールを入れたとしても、統合できるのはデジタル接点のみで、結局は営業活動のデータ化や企業管理コードの問題が浮上する(上島氏)。

上島氏はこの課題について、次のように列挙して説明し、ABMに取り組む前にまずはCRMの全面的な見直しをする必要性を提言した。

- リードIDと企業コードが紐付かない

- 独自の企業コードがバラバラ(同じ企業に違うIDが複数付与されていることも)

- 企業ID、案件ID、リードIDが紐付かない(リードIDから案件情報が探せない)

- オフラインの接触履歴データが保存されていない(リードIDから接触履歴が探せない)

といったCRMの課題が散見される。デジタルマーケティングに積極的な企業は、ABMに対応できるCRMにするため、CRMの全面的な刷新にも取り組んでいる(上島氏)。

では、どのようにデータの統合・整理を進めていけばいいのだろうか。上島氏は、「まず社内保有している数十万件のリードと顧客データベースを企業・住所・電話番号で名寄せして企業コードを紐づけてほしい」と説明。

収集したリードのなかにはメールアドレスや電話番号が個人のものだったり、会社名や部署名、住所が未記載だったりする場合もある。こういったデータはもはやリードとは言えない。できれば、次の6点が揃っている必要があると上島氏は指摘する。

- 会社名

- 部署名

- 役職

- 氏名

- メールアドレス

- 電話番号

つまりABMは、リードを収集する=顧客担当者の情報を入力してもらう段階から見直す必要があると言えるのだ。

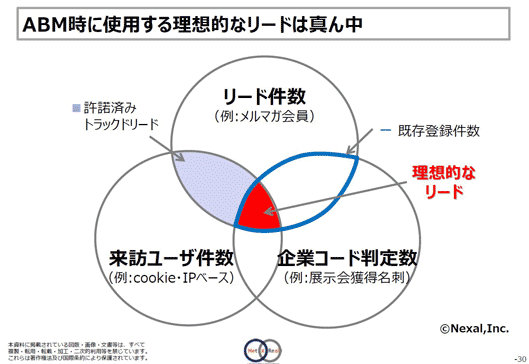

そして上島氏は、ABMで使用するリードについて、メールアドレスを収集したリードをベースに、企業コードの紐づけが成功し、かつオウンドメディアに来訪した際にオンラインアクティビティの記録をオプトインしているものが、最も理想的だと説明した。

5.アカウント営業と握れ!

結果を生み出すためには、特定企業の“狙い撃ち”が必要だ

CRMの見直しを全社的に行いながらABMを本格的に運用するためには、社内の賛同と意識改革は不可欠だ。しかし、計画段階で社内の賛同を得ていくことは、決して簡単ではない。そうした状況を打開するためには、まずABMの導入効果を生み出すことが重要になってくる。

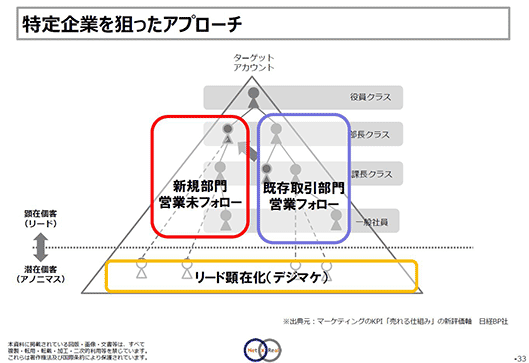

上島氏は「ターゲットにする企業をまず1社、アカウント営業と決めて、特定企業だけを狙い撃ちするのが、一番わかりやすく効果を生み出す方法だ」と説明する。新しい取り組みに賛同してくれる営業担当者をまず味方につけて、一緒に結果を追いかけるのだ。

簡単な例で解説しよう。大きな組織の中である部門は営業担当者がフォローしているが、一方で別の部門はフォローできていないという状況があるとする。そのフォローできていない部門の中にターゲットを決め、その担当者にABMで辿り着くためにはどうすべきかを考えていく。

まずは社内にあるターゲット企業の名刺情報を集めて該当する担当者を探し出し、あるいはそのコンタクトリストの担当者に「該当する部門の担当者に情報を転送してほしい」とメールコミュニケーションを図る。ただ依頼しても信頼関係ができている相手しか動いてくれないため、紹介してほしい担当者に響くコンテンツを、準備できるかが重要だ。

それでも足りない場合には、オウンドメディアに接触している来訪者に対してIPアドレスを元にアクセス元企業を割り出して、ターゲティング広告を最適化していく。1つのターゲット部門・ターゲット担当者に対して考えうるあらゆる施策を試してみるのだ。

新規リードの開拓はマーケティング部門の役割で、既存顧客のフォローは営業部門の役割だが、実は既存接点からの横展開が、一番早く効果が生まれる。保守・サポート担当をきっかけに他部門のリードを集めて成功しているという例もある。

“この企業を攻めたい”という場合に、あらゆる既存接点をどのように活用してデジタルマーケティングに繋げるかを考えるほうが、ゼロからコミュニケーションを図るよりも効果が生まれやすい(上島氏)。

6.連携プレイかそれとも

ABMを成功させるための組織づくりとは

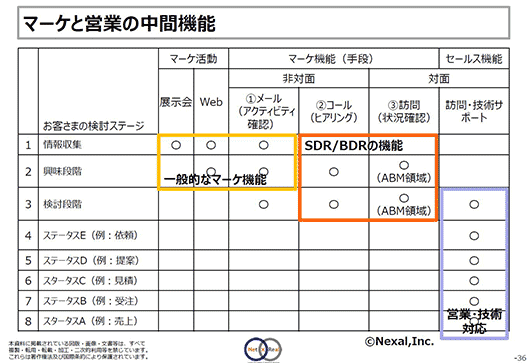

最後のポイントとして上島氏が語ったのは、ABMを実行フェーズに移していく段階で、マーケティング部門と営業部門をスムーズに繋げるための組織づくりだ。上島氏は「マーケティングと営業の中間組織を作るのが、ひとつの方法だ」と提言する。

この中間組織とは一般的に、「インサイドセールス」「デマンドセンター」「セールスディベロップメントレップ(SDR)」「ビジネスディベロップメントレップ(BDR)」と呼ばれているものだ。

マーケティング部門でリードを顕在化してナーチャリングし、めでたくホットリードになったとする。本来ならばそこで営業部門に引き渡していくが、その前にこの中間組織で顧客担当者の背景を分析したり、顧客企業の状況を把握したり、社内の取引状況を把握したりしながら、顧客の状況を理解・翻訳した上で営業部門に渡していくのだという。

企業のなかにこういった中間組織を作ろうという動きは多い。しかし、単に中間組織を作るだけでなく、何をこの中間組織のミッションにするのかという評価指標を定め、マーケティング部門、中間部門、営業部門の責任者が運用ガイドラインを握ることが必要だ。そこまでやらなければABMは成功しない(上島氏)。

一般的なリードジェネレーションやMAでは、マーケティング部門が収集したリードをナーチャリングして営業部門に渡すだけで完結する。しかし、単にリードを渡すだけでは営業部門は動いてはくれない。そんな状況では、効果もなかなか生み出すことができない。

そこを打開するためには、営業部門が結果を出せるようなABMの運用と組織連携をマーケティング部門が主導して構築することが重要であり、その運用から効果を生み出していくことが求められるのだ。マーケティング部門が組織化しておらず、機能として営業組織内に配置している場合は、営業や事業部主導でも問題ない。営業人員の配置やミッションの再定義を検討してみよう。

ABMの運用における3つの注意点

上島氏は、講演の締めくくりとしてABMを運用する上でのMAツールを選ぶ際の注意点を3つ掲げた。

- 名寄せ機能を疑え

- 日本の商習慣に合っているか

- CRM機能はないと思え

多くのMAツールには名寄せ機能があるが、上島氏によると海外製のツールの多くは名寄せの際に情報が上書きされる仕様になっており、国産ツールの場合には同じようなリードが発見された場合にどの情報を残すかを選択できるようになっているのだという。

リードをメールアドレスだけで管理して大丈夫か、履歴の時系列管理がどこまでできるかを確認すべきだ。また、データ正規化のためのルールベースエンジンとしては国産ツールのほうが使いやすいのではないか(上島氏)。

国内の商習慣に関しては、個人情報保護に関する国内法規に適合しているかという点が重要だという。たとえば、収集したメールアドレスに対してトラッキングコードを付与したメールをMAツールから送ったとする。

上島氏によると、最新の法規制では事前に許諾なくトラッキングコードを付与したメール送信は無許可でトラッキングを開始することになり、違法なのだという。

別の方法で許諾を確認してからMAツールを使うのが正式なステップだが、実際にはトラッキングする前提でメールを配信してオプトアウトの方法を一緒に提示するのが多くの企業が取っている方法だ(上島氏)。

加えて、過去から蓄積しているリード情報を活用してMAツールを運用する場合、運用開始以降に許諾を取ったリードは問題ないのだが、過去に取得したリードに対してトラッキングを行うのは違法になる場合があるという。メールアドレスを収集する場合にはプライバシーポリシーに承諾してもらうが、オンラインアクティビティの収集を明確に規定している規約は多くないのだという。

そろそろ問題になるのではないか。MAツールを導入する場合には規約をどのように規定するかをしっかり考えるべきだ。海外製MAツールで標準で用意されている企業が、日本の法制度では実装できないという場合がある(上島氏)。

上島氏の話からは、ABMをマーケティング活動のなかで機能させるためには、中核となるMAツールをどのように運用するかということ以上に、MAツール運用の前後にある「リードの収集・精査」「既存顧客情報の管理」「セグメンテーションとターゲティング」「営業部門と効果的な連携を生み出すための組織づくり」などあらゆる点で課題を解決することが重要であることがわかった。ABMを効果的に運用したいと考えている企業は、参考にしてみてはいかがだろうか。

本記事の講師、上島千鶴氏から直接学べる「BtoBリード育成シナリオ設計講座」セミナー7/18開催

リード=見込み顧客を獲得してデータ化し、長期的に関係を維持しながら成約・販売につなげる「リードビジネス」を取り入れる企業が増えている。

さまざまな業種・商材にわたる150以上のプロジェクトでリードビジネスを推進してきた本記事の講師・上島千鶴氏が、リードビジネスでもっとも重要な「リード育成」プロセスの進め方を解説する。具体的な「シナリオ」の設計方法を、ワークショップ形式で学べる。

- 【“打ち手”の学校】これが鉄板! BtoBリード育成シナリオ設計講座の詳細ページへ今すぐ行く

※7月1日(日)まで超早割を実施

本レポートを詳しくまとめた1冊

上島氏が、実際に突き当たった課題の解決方法や、効果があった施策を86の“打ち手”としてまとめた1冊『リードビジネス“打ち手”大全 デジタルマーケで顧客を増やす 最強の戦略86(できるMarketing Bible)』(インプレス)。上島氏が本レポートで語った内容がさらに詳しく解説されている。もっと深く学びたい方は、手に取ってみてはいかがだろう。

- 価格:本体2,500円+税

『リードビジネス“打ち手”大全』を今すぐ購入する(Amazonへジャンプ)。